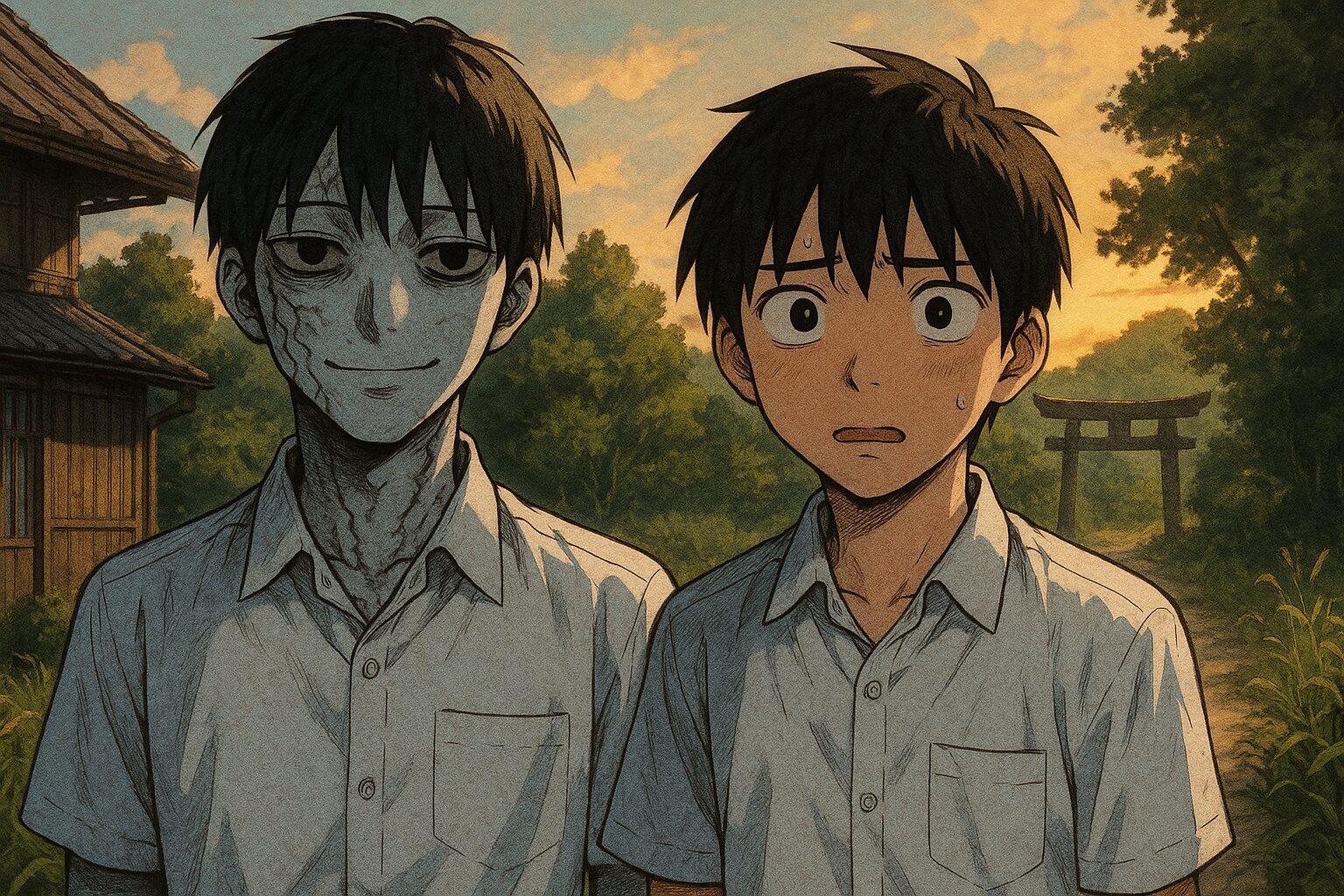

「あれ、本当に“光”なの?」──そう問いかけたくなる、静かで異様な田舎の夏が始まります。

モクモクれん原作『光が死んだ夏』は、田舎の少年たちの日常に忍び寄る“何か”を描いた、青春ホラーの傑作です。

この記事では、主要キャラの一覧や関係性、そして物語を彩る人気キャラの魅力や見どころを、徹底的に深掘りします。

ただの紹介ではありません。“なぜこの作品に引き込まれるのか”──その理由を、キャラの構造と感情から一緒に紐解いていきましょう。

『光が死んだ夏』とは?作品概要と世界観の魅力

ホラー×青春の新境地を切り拓く物語

『光が死んだ夏』は、モクモクれん氏が描く新感覚のホラー×青春漫画です。2021年よりKADOKAWAの『ヤングエースUP』で連載が始まり、瞬く間に話題となりました。2025年7月からはTVアニメ化も決定し、制作はCygamesPictures、放送は日本テレビ、Netflixでも世界配信されるなど、今もっとも注目すべき青春ホラーの一つです。

物語の舞台は、どこか閉塞感を孕んだ田舎町。そこで起きた“光の失踪”と“帰還”という謎から、物語はゆっくりと不穏な空気を帯び始めます。幼なじみの佳紀が抱く違和感、村に渦巻く不可解な出来事、そして光に巣食う“ナニカ”の存在──これらが静かに、でも確実に読者の心を侵食してくるのです。

一見すると穏やかで素朴な田舎の風景。けれどその中に、“戻ってきた何か”が混ざってしまったとき、人はどこまで「信じる」ことができるのか。この問いかけが、読者の感情を揺さぶります。

「本当にあの子は“光”なのか?」という恐怖と、でも“それでもいい”と思ってしまうほどの愛情。この二律背反の感情を物語に溶け込ませた点が、他のホラー作品とは一線を画す理由だと感じました。

ジャンルとしてはホラーでありながら、恋愛にも似た情動が交錯する青春劇。生ぬるい夏の空気に染み込むような、不穏で切ない感情を、ぜひ一度味わってほしい作品です。

アニメ版『光が死んだ夏』では、この静謐な違和感と感情の揺らぎがどこまで再現されるのか──演出と音響、キャラの表情一つひとつに注目が集まっています。

舞台は“閉ざされた田舎”という濃密な空間

『光が死んだ夏』の舞台は、自然に囲まれた山間の小さな集落。登場人物たちは皆この村で育ち、互いの家も性格も“知り尽くしている”という空気が強くあります。だからこそ、「何かが違う」という違和感に、読者もすぐ気づいてしまうんですよね。

この村には、都会とは違う“時間の流れ”があります。誰もが顔見知りで、情報がすぐ伝わり、外部の目が届かない。そんな閉じた世界だからこそ、“ナニカ”が潜んでも、誰も疑わないし、気づいても声を上げにくい。静かに広がる恐怖の演出には、この舞台設定が欠かせません。

また、村の景色の描写も見逃せません。澄んだ川、夕暮れの田んぼ、山の影、虫の声──それらはまるで、“美しさ”と“不気味さ”が共存しているように見えます。この「美と恐怖の同居」が、物語全体のムードを決定づけていると言っても過言ではないでしょう。

この閉鎖的な空間の中で、登場人物たちは「本物の感情」と「偽物の正体」に揺れながら、どう生きていくのか。舞台設定は、キャラクターの行動や心理と強くリンクしていると、読み進めるほどに実感します。

いわば『光が死んだ夏』は、“田舎ホラー”というジャンルに、青春の濃密さと心理の細やかさを注ぎ込んだ革新的な作品。その舞台設定こそが、その感情の迷路を最大限に生かす器になっているのです。

『光が死んだ夏』キャラ一覧と基本プロフィール

主人公・辻中佳紀と“光”の不可解な絆

『光が死んだ夏』の物語は、主人公・辻中佳紀(つじなか よしき)と、彼の幼なじみである“光(ひかる)”との関係を中心に展開されます。佳紀は感受性が鋭く、周囲の変化や人の気配のわずかな違いを感じ取るタイプ。そんな彼が、ある日突然「山で行方不明になった光が“何事もなかったように戻ってきた”」という状況に直面します。

しかし、佳紀の目には、その“光”が“光ではない”と直感的に映る。たとえ声や仕草、記憶が一致していても、どこか違う。「本当に君は“光”なのか?」という疑念と、でもそれでも一緒にいたいという思いが、佳紀の心をじわじわと蝕んでいきます。

この2人の関係性は、単なる友情ではありません。物語が進むにつれて見えてくるのは、「恐怖と愛情が共存する共依存的な繋がり」。佳紀にとって“光”は、失いたくない存在であり、同時に最も怖い存在でもあるんです。

そしてこの「怖いけど愛しているかもしれない」という葛藤こそが、『光が死んだ夏』という作品をただのホラーではなく、読者の感情に訴えかけるものにしています。主人公・佳紀の葛藤に自分を重ね、読む手が止まらなくなる。そんな力があります。

ちなみに、佳紀は光の異変を最初から察知する唯一の存在です。この点からも、彼らがただの友人ではなく、精神的に深く結びついた存在であることが強調されているように思えます。

朝子・理恵・ゆうた──日常に潜む狂気の伏線キャラたち

主人公たちを取り巻くキャラクターたちも、また独特な役割を果たします。まず注目すべきは、山岸朝子(やまぎし あさこ)。彼女は佳紀のクラスメートで、柔らかな物腰の中に、鋭い観察眼を持っています。物語の中盤から、“光”に違和感を覚え始める存在として描かれ、読者にとっての“視点の代理人”のような立ち位置にもなります。

続いて、暮林理恵(くればやし りえ)。理恵は冷静かつ現実主義なキャラで、佳紀たちとは距離を置きながらも、村全体の雰囲気や変化を敏感に察知します。彼女の言動には、物語全体のテンションを変える“鍵”が潜んでいることも多いです。

そして、巻ゆうた。彼は一見すると明るく快活な少年ですが、その無邪気さの裏には、時折“空気の読めなさ”が不穏さを際立たせる場面も。村の価値観に染まったキャラとして、異物(=“光”)との距離感が絶妙に描かれています。

その他にも、田所結希や田中といった同級生たちが登場し、佳紀や“光”とのやり取りを通して、物語に微細なリアリティを添えていきます。誰もが“普通”に見えて、でも何かがズレている。そんな些細な違和感が、この物語の怖さの本質なのかもしれません。

これらのキャラクターは、いわば“日常の中に潜む狂気”の伏線であり、物語が進むにつれ、彼らの言葉や行動の中に潜んでいた不穏さがじわじわと浮かび上がってきます。その丁寧なキャラ造形こそが、『光が死んだ夏』の魅力を深めているのです。

キャラ同士の関係性と“違和感”の構造

佳紀と“光”の共依存的な関係性とは

『光が死んだ夏』の中核にあるのは、辻中佳紀と“光”──この二人の関係です。単なる幼なじみという言葉ではとても語り尽くせない、恐怖と親密さの混在がこの物語を異様なまでに引き込ませています。

光は、ある日を境に山で行方不明となり、その後まるで何事もなかったかのように戻ってきます。けれど、佳紀だけは気づいてしまうんです。「彼は本当に“光”なのか?」と。声も仕草も、記憶ですら同じなのに、目の奥に宿る“何か”が、明らかに別の存在だと。

この時点で、物語は単なるサスペンスやミステリーの枠を超えています。なぜなら佳紀は、“違う”とわかっていながらも、その“光”を受け入れようとしてしまうから。彼の中にある「失いたくない」という思いと、「本当は怖い」という本能。この相反する感情が綱引きのように続く状態、それがまさに“共依存”なんです。

しかも、その依存は一方通行ではないようにも見えます。“光”の側もまた、佳紀に強く執着している。その姿は、まるで自分の正体を知る佳紀にこそ執着し、愛着すら抱いているようで──読者としては、ゾクリとするのに、目が離せなくなる。

この“光”が「人間のフリをしているナニカ」であるにも関わらず、その不完全な“人間らしさ”が逆に愛おしく感じられてしまう。その歪んだ感情の連鎖が、佳紀と“光”の間にある奇妙な愛の形を浮かび上がらせてくるのです。

クラスメートたちの微細な視線のズレ

『光が死んだ夏』における恐怖の源は、“何かが大きく狂っている”のではなく、“何かが微妙にズレている”ことにあります。その違和感を最初に抱くのは佳紀ですが、物語が進むにつれて、クラスメートたちもまたその空気の変化に気づき始めます。

山岸朝子はその代表格で、柔らかい口調の裏で、観察眼の鋭さを持っています。彼女は光の態度や話し方に違和感を覚えつつも、それをすぐには口にしません。その“口に出せなさ”こそが、この物語が村社会を舞台にしている意味でもあると思います。

他のクラスメートたち──たとえば暮林理恵や巻ゆうたといったキャラたちも、それぞれの感性で“何かがおかしい”と感じています。ただ、それが明確な形では見えない。だから誰も決定的な言葉を口にできない。この“疑うことのタブー”が、作品に一層の緊張感を与えているんです。

「皆が何となくおかしいと思ってるのに、誰も真実に踏み込もうとしない」。この空気感、読者なら絶対に感じ取れるはずです。日常の中に溶けた恐怖というのは、声を上げづらいものであり、それが物語全体にリアリティと不気味さを与えている要因になっています。

また、それぞれのキャラの視線や距離感が巧妙に描かれていて、“本当は気づいている”という行動の矛盾が見える瞬間があります。だからこそ、読者は画面の隅々まで注視してしまう。誰の目線が揺れているのか、誰が目を逸らしているのか──そういう細部が、“この作品の真実”に近づくヒントになるんです。

人気キャラランキングと読者の共感理由

なぜ“光”に惹かれてしまうのか?恐怖と愛の境界線

『光が死んだ夏』で最も多くの読者の心をつかんでいるキャラといえば、やはり“光”でしょう。彼は物語の中で最も得体の知れない存在でありながら、同時に最も人間的な魅力を放つキャラクターでもあります。見た目は失踪前と何一つ変わらない。でも、明らかに“何かが違う”──そんな存在に、なぜこんなにも惹かれてしまうのでしょうか。

まず、“光”は圧倒的に“不気味で美しい”キャラクターです。その違和感すら魅力に転化してしまうのは、彼の行動や言葉の端々に「誰よりも佳紀を理解しようとしている」姿勢があるから。たとえそれが本物の光ではなかったとしても、“佳紀のためだけに存在している”ようなその態度が、読者にとっては恐怖を超えて、ある種の理想にすら映るのです。

また、“光”という存在が持つ“人間ではない”特性が、逆に人間の本質を浮き彫りにしています。たとえば、些細な表情の作り方、口調の選び方、佳紀への寄り添い方──そういった細部の演技が、「本物の人間がどれほど複雑な存在か」を逆説的に語っている。

「なぜ惹かれてしまうのか?」という問いに対する答えは明確です。光は“理解不能”であると同時に、“無条件で愛を注いでくれる”ように見えるから。人は、完璧な愛を求める一方で、それがどこか歪であることにも惹かれてしまう。だからこのキャラは、ただ怖いだけでは終わらない。そこに「愛されたい」という人間の深層心理が重なっているんです。

このように、“光”は読者人気ランキングで常に上位に位置し、その理由は単なるイケメンキャラや不思議キャラという枠を越えた、「感情を掻き乱す存在」としての完成度にあります。まさに、“魅せ方が狂っているほどに美しい”キャラです。

支持されるキャラたちの「人間臭さ」と余白

『光が死んだ夏』では、“光”以外のキャラクターたちにも根強い人気があります。その理由は、彼らの“完璧じゃないところ”にあります。たとえば、主人公・佳紀は、感情に飲まれやすく、光に対して毅然とすることができない。でも、だからこそリアル。弱さや揺らぎを持ったキャラが、かえって読者の心を捉えるんです。

また、山岸朝子や暮林理恵のような女性キャラは、一見冷静でしっかりしているように見えて、実は揺れている。その“揺れ”を見せるタイミングが絶妙で、読者としては「この人もやっぱり怖がってるんだ」と感じられることで、ぐっと共感が深まるんですよね。

注目したいのは、これらのキャラたちに対して、作品が“断定しない”こと。誰が正しくて、誰が間違っているかをはっきり示さない。この“余白”こそが、読者にキャラの存在を“想像させる余地”を与えてくれるんです。特に佳紀と光の関係性を見ていると、「これは恋なのか、それとも共犯なのか」といった問いが自然に浮かんでくる。

読者人気が高いキャラの特徴は、“何かを抱えているけど、それを言葉にしない”ところにあります。その無言の奥にある感情を、読者が読み取ろうとする。だから、誰のファンであっても、「このキャラは自分に似ているかもしれない」と感じる瞬間があるんです。

『光が死んだ夏』の人気キャラたちは、誰もが“未完成”で、“どこかズレていて”、でも“必死に生きている”。その不器用な姿にこそ、私たちは感情を重ねてしまう。だからこそ、この物語は一人ひとりのキャラに深く入り込む価値があるのです。

『光が死んだ夏』の見どころと演出考察

静寂と違和感で紡ぐ“田舎ホラー”の真髄

『光が死んだ夏』という作品の最大の見どころは、恐怖の“表現方法”そのものにあります。派手な演出も凄惨な描写もほとんどないのに、なぜこんなに怖いのか。その理由は、「静けさの中にある違和感」という、極めて繊細な恐怖演出にあります。

舞台は山あいの小さな村。セミの声、木々の揺れ、夕焼けの影。どれも一見すると“癒し”や“ノスタルジー”を感じる要素ばかりです。けれど、そこにたったひとつ、“何かが違う”存在が混ざっただけで、そのすべてが一変してしまう。この変化を、作品は極限まで抑制された演出で描いているんです。

たとえば、“光”の仕草がほんの一瞬ズレていたり、会話のテンポが絶妙に「人間らしくない」。でもそれは、あからさまに「不自然」なわけじゃないからこそ、逆に気味が悪い。この“些細な違和感の連続”が読者の神経をじわじわと侵していきます。

さらに、村の人々の“誰もが微妙に気づいているのに黙っている”空気もまた恐ろしい。閉鎖的な共同体だからこそ、「異物」に気づいても、それを声に出すことができない。その沈黙の連鎖が、まるで“呪い”のように世界を覆っていきます。

このように、『光が死んだ夏』は派手なホラー描写ではなく、静けさ・日常・繰り返しの中に“侵食”を描く作品です。それが逆に、読者に「逃げ場のない怖さ」を突きつけてくるのです。

表情・間・セリフに込められた感情の翻訳

演出という点でもうひとつ注目したいのは、キャラクターの「表情」や「間」の使い方です。特に佳紀と“光”の会話には、常に“詰まり”がある。テンポが微妙に合っていなかったり、一拍置いた返答があったり。言葉の端々に潜む「言いよどみ」や「空白」が、キャラクターの本音や恐れを代弁しています。

そして、これらは作画と構成の妙でもあります。目線の揺れ、ほんの少しだけ違う顔の向き。そういった細かいディティールを丁寧に描くことで、キャラの感情が“言葉にされずとも伝わってくる”んです。言語化されない感情の翻訳装置として、表情や間が機能している。

セリフもまた同様で、「あえて説明しない」「言わないことで伝える」という選択が徹底されています。特に、“光”のセリフには、どこか違和感があるのに、妙に馴染んでしまう不思議さがある。その矛盾が、物語にさらなる不気味さを加えているのです。

この繊細な演出がアニメ版『光が死んだ夏』でどう再現されるのか、筆者としても非常に注目しています。制作を手がけるCygamesPicturesは、緻密な映像表現に定評のあるスタジオ。“視線ひとつで恐怖を伝える演出”がどれほど昇華されるのか、今から楽しみでなりません。

アニメではBGMや環境音、間の取り方、呼吸のタイミングなど、音と映像で“違和感”を表現できるため、原作以上に“体感する恐怖”が描かれる可能性もあります。すでに公開されたPVからも、その緊張感の高さが伝わってくる仕上がりでした。

『光が死んだ夏』キャラ解説まとめ

“違和感の連鎖”から浮かび上がるキャラクターの深層

『光が死んだ夏』という作品を読み解くうえで、登場キャラクターたちの“違和感”こそが、物語の軸であり、最大の魅力でもあります。光が“何か”に乗っ取られた存在だという真実を中心に、その周囲のキャラクターたちもまた、表面上の言葉や行動の奥に、隠された感情や葛藤を抱えています。

特に主人公・佳紀は、その感性の鋭さと情の深さゆえに、最初から“光の異変”に気づきながらも、心の奥では「戻ってきてくれた」という喜びを拭えないでいます。この相反する感情の共存が、彼というキャラを単なる受け身の主人公から、読者の感情を揺らす“翻訳者”のような存在へと引き上げています。

また、“光”というキャラが持つ不気味さと純粋さのアンビバレントな魅力。これは、物語が進むにつれて「怖いのに、そばにいてほしい」と読者自身の感情をも曖昧にさせていきます。この感情の揺らぎこそが、“光”というキャラの真価なのです。

山岸朝子や暮林理恵といった脇役も、それぞれが小さな異変に反応しながらも、“何か”をはっきりとは言わない。彼女たちが放つ“沈黙”や“視線”には、言葉以上の恐怖や予感が込められていて、その存在感は非常に強く残ります。

つまり、『光が死んだ夏』のキャラ解説とは、単なる性格や関係性をなぞるものではなく、彼らの“感情のズレ”や“空気の揺れ”を丁寧に読み解く行為だということ。だからこそ、この作品はキャラ考察のしがいがあり、語れば語るほどに新しい“何か”が見えてくる。

キャラクター考察が物語の“再読性”を生む理由

『光が死んだ夏』がここまで読者の支持を集め、アニメ化へと繋がった理由のひとつに、「何度も読み返したくなるキャラクター描写の精度」があると思っています。初読では“ただの違和感”だったものが、2度目には“確信”に変わる。この読後感の変化は、キャラクターのセリフや表情の解像度が異常なほど高いからこそ生まれる現象です。

たとえば、光の発言のひとつひとつが、初めて読んだときには普通に聞こえたのに、再読時には「え、ここ伏線だったの!?」と背筋が凍る。その積み重ねが、キャラクターの奥行き、物語の重層性をどんどん深めていきます。

また、佳紀の心の揺れ方も、一度読み返すことでより鮮明に感じ取れるようになります。彼の目線、彼の沈黙、そのひとつひとつが「怖い」「でも好きだ」という二重の感情に貫かれていて、読者の気づきを促してくれます。

さらに、朝子や理恵といった脇役キャラの視点に立って読み直すと、「この場面で彼女は気づいていたのかもしれない」という“可能性”が見えてくる。そうやって、視点を変えるたびにキャラの深層が解き明かされる仕掛けが、物語全体に仕込まれているんです。

キャラクター考察がこの作品の中毒性を高めているのは間違いありません。だからこそ、『光が死んだ夏』は「キャラが好き」だけで終わらず、「キャラを通して世界を見直したくなる」作品になっている。読めば読むほど、新しい感情と新しい恐怖に出会える。それが、この作品の最大の魅力だと思います。

- 『光が死んだ夏』は“静けさの中の恐怖”を描く青春ホラーの傑作

- キャラ一覧を通じて、それぞれの“違和感”と“感情の歪み”が浮かび上がる

- 主人公・佳紀と“光”の共依存的な関係性が物語の核心を成す

- 人気キャラ“光”は「恐怖」と「愛」を同時に体現する圧倒的存在

- 表情・間・セリフすべてが再読を誘う精密な演出が、アニメ化への期待を高める