週刊少年ジャンプ発の異色アクション『サカモトデイズ』がアニメ化され、その“クオリティの高さ”がファンの間で熱く語られています。

ただのバトル作品にとどまらない、作画・演出・音楽まで含めた世界観構築の秘密を、映像文化を学んだ筆者の目線で徹底的に解き明かします。

“作画が動かない”という不安の声から、第2クールでの改善ポイントまで、サカモトデイズのアニメ制作の裏側に潜む挑戦と狙いを一緒に紐解いていきましょう。

観る前に知ると2倍楽しめる“演出の裏側”を、ここで一気に深掘りします!

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

サカモトデイズ アニメの基本情報と制作陣の魅力

サカモトデイズ アニメ化の経緯と放送スケジュール

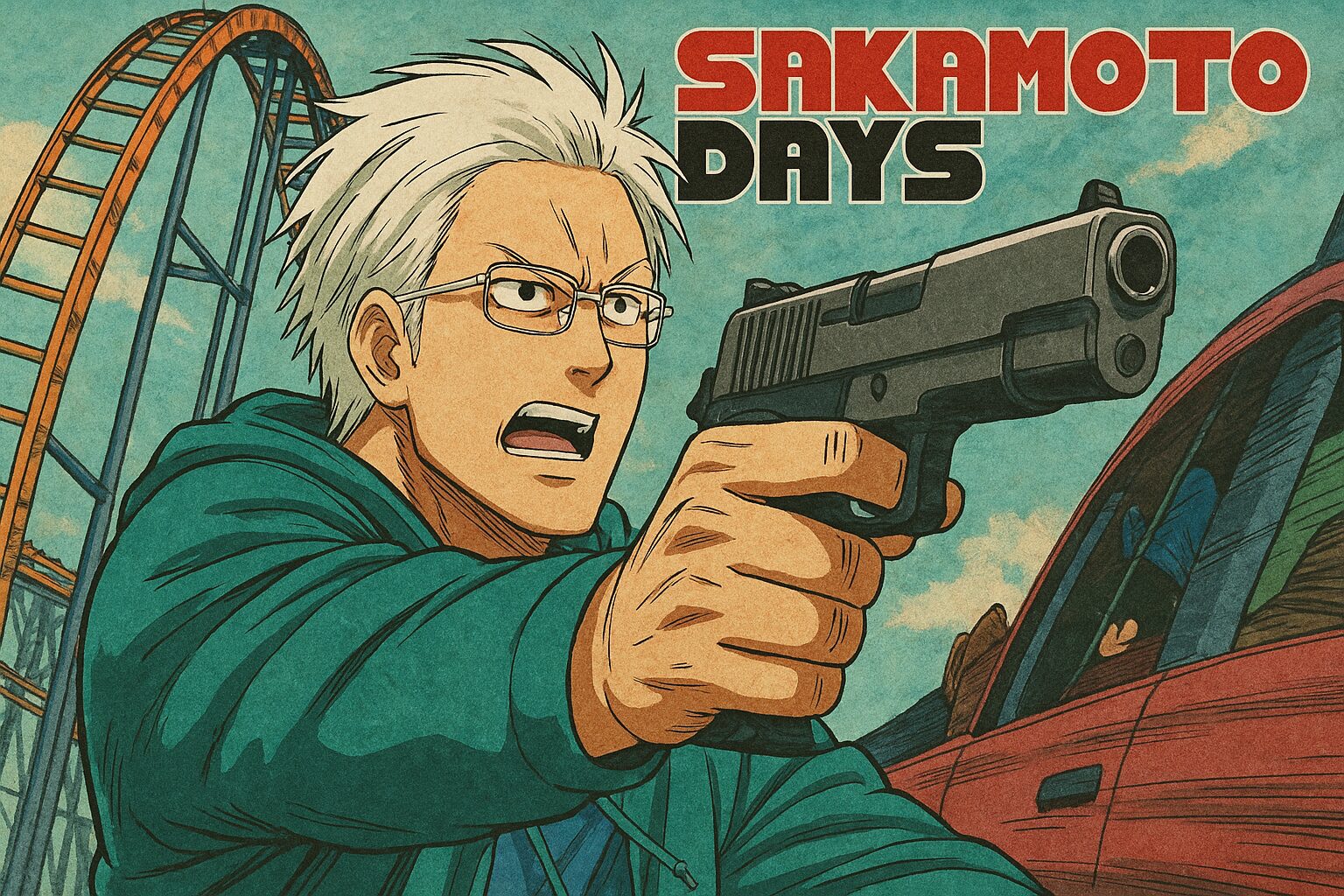

『サカモトデイズ』は、2020年11月から週刊少年ジャンプで連載が始まった異色のガンアクション作品です。連載開始からすぐに話題を呼び、勢いそのままに2025年1月からついにアニメ化が実現しました。制作は『名探偵コナン』などを手掛けてきたTMSエンタテインメントが担当し、安定感のある映像作りに期待が集まっています。

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

放送スケジュールは2025年1月11日から3月22日までが第1クール、そしてファンの声援に応えるかのように第2クールは2025年7月14日からNetflixで配信予定です。このスケジュールは、まさに『サカモトデイズ』という作品が世界にどう受け止められるかを証明する場でもあります。

個人的に、連載当初から“これが動いたら絶対面白いだろうな”とワクワクしていました。あのスピード感とギャグのキレ、銃撃戦と肉弾戦のバランスが、アニメになってどう表現されるのか。その答えが、この放送スケジュールに詰まっているんですよね。

特にNetflix配信という形は、国内だけでなく海外ファンの反応を即座に取り込める大きなチャンス。『サカモトデイズ』アニメが放送される度にSNSで考察が飛び交うのも、配信のタイミングが絶妙だからこそです。

“サカモトデイズ アニメ化”のニュースを知ったあの日から、ずっとこの瞬間を待っていました。だからこそ、放送スケジュールひとつ取っても、ファンの心に残る工夫が詰まっているのだと強く感じます。

監督・スタッフ陣が生むサカモトデイズの作画クオリティ

『サカモトデイズ』のアニメクオリティを語る上で欠かせないのが、制作陣の布陣です。監督は渡辺正樹さん、シリーズ構成は岸本卓さん、キャラクターデザインは森山洋さん、そして音楽は林友樹さんが担当。この顔ぶれを見ただけで“本気度”が伝わってきます。

監督の渡辺正樹さんといえば、これまでも多くのアクション作品で手腕を振るってきた名手。『サカモトデイズ』のアニメでは、原作の勢いを損なわず、なおかつ映像としてのテンポ感を高める演出が光っています。

シリーズ構成の岸本卓さんも、物語のリズムを作る名人です。漫画のギャグシーンとハードな戦闘シーンが同居する『サカモトデイズ』だからこそ、岸本さんの手腕が生きるんだろうな、と感じます。

さらにキャラクターデザインの森山洋さんは、紙テクスチャのフィルターを取り入れた“漫画的な質感”の演出に挑戦していて、ファンの間でも賛否を呼びつつも「新しい表現にチャレンジしている」と好意的に語られています。

正直に言えば、まだまだ荒削りな部分もあります。ただ、その分スタッフ陣の“原作愛”が伝わるのが『サカモトデイズ アニメ』の魅力なんです。作画崩れさえ物語としての味に変えてしまう力が、このチームにはある気がします。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

サカモトデイズ アニメの作画クオリティを支える技術

紙フィルターと漫画的演出の挑戦

『サカモトデイズ』のアニメクオリティを語る上で、まず外せないのが“紙フィルター”という独自の表現技法です。この紙フィルターとは、アナログの漫画原稿のようなテクスチャを画面全体に重ねることで、原作の“紙の質感”を残したままアニメーションとして動かす試みです。

この演出、実はファンの間でも賛否が分かれていて、特に第1クールでは「せっかくのアクションが硬く見える」「動きが滑らかじゃない」という声もありました。でも、裏を返せばそれだけ挑戦的な表現だったということです。

個人的には、漫画とアニメの境界を曖昧にしていくこの技法こそ、『サカモトデイズ』という“漫画的ハチャメチャアクション”を最大限に活かす一手だと思っています。どこか粗さが残るのも、逆に“漫画をそのまま観ている感覚”に近づけてくれるんですよね。

もちろん、フィルターによって画面が単調になる危うさもある。でもだからこそ、第2クールではこの紙フィルターを活かしつつ、背景や色彩で動きの立体感を補完する演出が強化されているのが大きな進化ポイントです。

“サカモトデイズ アニメ 作画 クオリティ”を語るなら、この紙フィルター演出の挑戦をどう受け止めるかで、作品の味わいが全く変わってくるんじゃないか──そんなことを、僕は放送を観ながら何度も考えました。

戦闘シーンの作画と3D演出の融合

『サカモトデイズ』アニメの真骨頂は、やっぱり戦闘シーンにあります。第1クールの目玉のひとつ“ローラーコースター戦”をはじめ、スピード感と迫力が求められるバトルを、2D作画と3Dモデリングを組み合わせることで表現しているんです。

特に注目すべきは、背景や乗り物など動きの多い部分を3Dで作り込みつつ、キャラクターのアクションは手描きの2D作画で滑らかに繋ぐ演出です。この技術の融合が、『サカモトデイズ』の“荒々しさとスマートさが共存する戦闘”を支えています。

ただ正直、第1クールでは作画リソースの分配が難しかったのか、モブキャラの動きや細部の演出に粗が目立つ場面もありました。それでも、スタッフの挑戦は伝わってくるんですよ。特に監督やアクション作監が、ローラーコースターの回転や銃弾の軌跡をいかに“観客にわかる形”で見せるかを試行錯誤した跡が感じられます。

そして何より、第2クールのPVでは戦闘シーンの作画が格段に滑らかになっていると評判です。紙フィルター演出に馴染ませつつ、3Dの迫力を前面に出した新しいアプローチは、ファンとしては胸が熱くなるポイントです。

『サカモトデイズ』のアニメクオリティは、まだ発展途上だからこそ面白い。作画と3D演出の融合がどこまで進化するのか、僕はこれからの放送で一秒たりとも見逃したくないです。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

演出面から見るサカモトデイズのアニメクオリティの秘密

ローラーコースター戦に見る演出の凄さ

『サカモトデイズ』アニメの“演出クオリティの高さ”を語る上で外せないのが、第1クールでも大きな見せ場となった“ローラーコースター戦”です。このシーンは原作でも圧倒的な疾走感とスリルが描かれていましたが、アニメでは3Dモデリングを大胆に使い、観客をまるでコースターに乗っているかのような視点で体験させてくれました。

この演出、実はアクションだけでなく“サカモトデイズ”という作品が持つ漫画的ギャグセンスをしっかり活かしているのが面白いんです。ローラーコースターの回転で敵も味方も物理法則無視の動きを見せつつ、それを“紙フィルター”のアナログ感でまとめあげる。現実味があるのにどこか浮世離れしている、このバランスがたまらないんですよ。

制作陣の挑戦として、観客の視線誘導にも注目です。銃弾の軌跡や車輪の軋み、背景の流れを絶妙に操作することで、視聴者は“どこを見れば何が起きているか”を無意識に理解できる。この巧みな演出が、『サカモトデイズ』アニメのアクションが“わかりやすいのにスピーディー”と言われる理由なんだと感じます。

正直、紙フィルターの荒さが目立つ部分もありましたが、それさえも“疾走感の中の漫画的嘘”として成立してしまうのが面白い。ローラーコースター戦は、作画・3D・演出の三位一体を体感できる象徴的なシーンです。

“サカモトデイズ アニメ 演出 クオリティ”を知るなら、まずこのローラーコースター戦をもう一度観直してみてください。1回目では気づかなかった演出の妙が、2回目にはきっと見えてくるはずです。

音楽と効果音が演出に与える影響

『サカモトデイズ』のアニメクオリティを支えるのは、作画や演出だけじゃありません。音楽と効果音の存在も、物語の緩急を生み出す大きな武器です。音楽を担当するのは林友樹さん。『進撃の巨人』などでも知られる作曲家が、サカモトデイズのハードでギャグ要素の強い世界観をどう表現するのか、放送前から注目されていました。

実際に第1クールを観てみると、戦闘シーンのスリリングさを増幅させる重低音のBGMや、ちょっとしたギャグシーンで一気に空気を緩める軽快なサウンドが絶妙でした。演出と音が見事に噛み合うと、作画単体では表現しきれない“心の動き”まで浮き彫りになるんですよね。

個人的に鳥肌が立ったのは、銃撃戦の効果音の生々しさです。派手すぎずリアルすぎず、“サカモトデイズ”らしい誇張された世界に程よくマッチする。そのさじ加減が、本当に心地いいんです。

面白いのは、第2クールのPVではこの音響演出がさらに強化されているように感じるところ。特に戦闘シーンのBGMが一段と厚みを増していて、迫力だけでなく観客の鼓動を煽る“ライブ感”が増しているんです。

“サカモトデイズ アニメ 演出 クオリティ”を考えるとき、音楽と効果音がどれほど作品に血を通わせているかを無視できません。だからこそ、ヘッドホンや良いスピーカーで観てほしい。音の演出を感じるだけで、サカモトの世界に一歩踏み込める感覚が味わえます。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

第2クールで注目!サカモトデイズ 作画の改善点と評価

ファンの評価と作画崩れの真相

『サカモトデイズ』アニメ第1クールは、“作画クオリティ”という点で正直、賛否が分かれるスタートでした。紙フィルター演出によって原作の漫画感を残す試みは高く評価された一方で、戦闘シーンでの動きの硬さや、モブキャラの作画崩れなどに不満の声も多く上がったんです。

ファンコミュニティを覗いていると、「あの迫力満点の原作がここまで大人しくなるとは…」という嘆きの声もあれば、「紙フィルター演出は新しい挑戦だから応援したい」という前向きな意見もありました。この両極端な反応こそ、サカモトデイズ アニメが“まだ完成形ではない”ことの証でもあると僕は思っています。

なぜ作画崩れが起きたのか?調べていくと、やはり制作スケジュールとアウトソーシングの影響が大きいようです。TMSエンタテインメントは多くの人気作品を抱えているので、人員のやり繰りが難しかったのかもしれません。

ただ個人的に面白いのは、作画の粗ささえも“漫画的リアル”に見えてくる瞬間があることです。荒々しいガンアクションの中で、少し崩れた線が“あえての臨場感”として機能している場面も確かに存在するんですよね。

だからこそ、“サカモトデイズ アニメ 作画崩れ”という言葉だけで片付けるのはもったいない。粗さの裏にある制作陣の葛藤と挑戦まで想像して観てみると、見方が変わってくるはずです。

第2クールPVから見える作画向上の兆し

そして、ファンにとって何より希望を感じるのが第2クールのPVです。SNS上でも「明らかに作画が良くなっている!」と話題になっていて、紙フィルターを活かしつつ、戦闘シーンの滑らかさやキャラクターの表情の描き込みが格段に進化しています。

特に印象的なのが、銃撃戦と肉弾戦の切り替えがよりシームレスになり、カメラワークが立体的に進化していること。3Dモデリングとの相性も良くなり、背景の奥行きとキャラの動きが自然に繋がるようになっているんです。

僕が心から「これは第2クール絶対に観たい」と思ったのは、制作陣が第1クールでの反省を踏まえ、原作ファンが望んでいた“スピード感”を取り戻そうとしている意志が伝わったからです。

もちろんまだ不安要素はゼロではありません。でも『サカモトデイズ』という作品の持つ勢いを信じられるなら、第2クールは必ず“アニメ クオリティ”という言葉に新しい意味を与えてくれるはずです。

“サカモトデイズ アニメ 作画 クオリティ”がこれからどう進化していくのか。1クール目を観た人こそ、第2クールでの“進化の物語”を一緒に目撃してほしいです。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

サカモトデイズ アニメ クオリティを徹底分析した総まとめ

サカモトデイズのアニメは今後どう進化するのか

ここまで『サカモトデイズ』アニメの作画クオリティや演出の秘密を紐解いてきましたが、やっぱり気になるのは“これからどこまで進化するのか”という点ですよね。第1クールでは紙フィルター演出や3Dモデリングの挑戦が功を奏しつつも、作画の粗さや動きの硬さが話題になりました。

ただ、第2クールに向けて公開されたPVを観ると、制作陣の試行錯誤の跡がしっかりと活かされているのが伝わってきます。ローラーコースター戦のようなスリリングなアクションをさらに滑らかに、かつ立体的に見せる工夫が施されていて、まさに“サカモトデイズ アニメ クオリティ”が次の段階へ進もうとしているのを感じます。

一つ言えるのは、『サカモトデイズ』の魅力は、ただ派手なアクションだけじゃないということです。殺し屋稼業を辞めた坂本が“普通の生活”に戻ろうとするギャグパートと、過去の業に引き戻されるハードな戦闘が共存している──この構造こそが、他のアニメにはない面白さだと思うんです。

制作陣がその両面をどこまで映像化できるか。第2クール以降の成長が、今後の『サカモトデイズ』アニメの評価を大きく左右することは間違いありません。

だからこそ、今後の放送では“紙フィルター”や“演出の粗さ”を単なる短所ではなく、新しい表現としてどれだけ自分たちの武器にできるかが鍵になります。そこに僕は強く期待しています。

原作ファンが2倍楽しめる演出の見どころ

最後に、『サカモトデイズ』アニメを原作ファンが2倍楽しむポイントを少しだけお伝えしておきたいです。まず絶対に外せないのが、紙フィルター演出をどう味わうか。あのアナログ感は、単なる装飾ではなく“漫画をアニメで読む”という新しい体験だと思っています。

さらに、戦闘シーンでは背景の奥行きの使い方に注目です。PVでも見られたように、銃撃戦や肉弾戦の最中に背景が立体的に動くことで、キャラクターの動きに説得力が生まれるんです。この“動線の説得力”は、原作では味わえないアニメならではの魅力です。

音楽と効果音も忘れてはいけません。林友樹さんの音楽は、ギャグパートとシリアスパートをスムーズに繋ぐ潤滑油のような存在。ヘッドホンで観ると、ちょっとした物音や銃声の残響までが物語の一部として響いてきます。

何より、制作陣が常に“原作愛”をもって試行錯誤しているのが伝わるのが『サカモトデイズ』アニメの一番の武器です。粗ささえ楽しめる人なら、何度観ても新しい発見があるはずです。

“サカモトデイズ アニメ クオリティ”の真価は、これからの進化を見届けることでこそ味わえます。だからこそ、僕はこれからも坂本さんの“日常”と“非日常”に振り回され続けたいと思います。

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 『サカモトデイズ』アニメの作画クオリティと演出の挑戦がわかる

- 紙フィルター演出と3Dモデリングの融合という独自の技術に注目できる

- ローラーコースター戦など見どころ満載の演出の裏側を深掘りした

- 第2クールで作画や演出がどう進化するか期待が高まる

- 原作ファンが2倍楽しめる“粗さ”と“原作愛”の味わい方がわかる

コメント