「終わった世界で、まだ終われない恋をする」──そんな一文がふさわしいアニメがある。それが、P.A.WORKS制作によるオリジナルアニメ『永久のユウグレ』だ。

監督は『ジョジョの奇妙な冒険』などを手がけてきた津田尚克。今作では“ポストアポカリプス×愛”というテーマを掲げ、静かな黄昏の中に人とAIの絆を描く。どこか懐かしく、どこか切ない、まるで「失われた約束」を取り戻すような時間が流れている。

この記事では、津田監督が語る制作秘話とこだわり、そしてファンたちの考察・感想を交えながら、『永久のユウグレ』がなぜ今、多くの人の心に刺さっているのか──その核心に迫っていく。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

1. 「永久のユウグレ」とは何か──P.A.WORKSが挑む“静かな終末”

1-1. 津田尚克が描く、滅びと再生の境界線

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

最初に『永久のユウグレ』というタイトルを聞いたとき、私は“終わりの向こう側にある何か”を想像した。永久(とわ)と黄昏(ゆうぐれ)という、時間を対極に引き裂くような言葉の並びが、まるで「終焉と継続」を同時に告げているようで──そう、この作品は、P.A.WORKSが描く“静かな終末譚”なのだ。

監督を務めるのは、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで独特の演出を見せた津田尚克。だが『永久のユウグレ』ではその派手なアクションとは正反対の方向へと舵を切っている。津田監督はMANTAN-WEBのインタビューで「価値観の揺さぶりを描きたかった」と語っている。つまり、滅びを描くことは破壊ではなく、“再定義”のための行為だということだ。ポストアポカリプスという舞台設定の中で、彼は“人が何を愛と呼ぶのか”という最も根源的なテーマを見つめている。

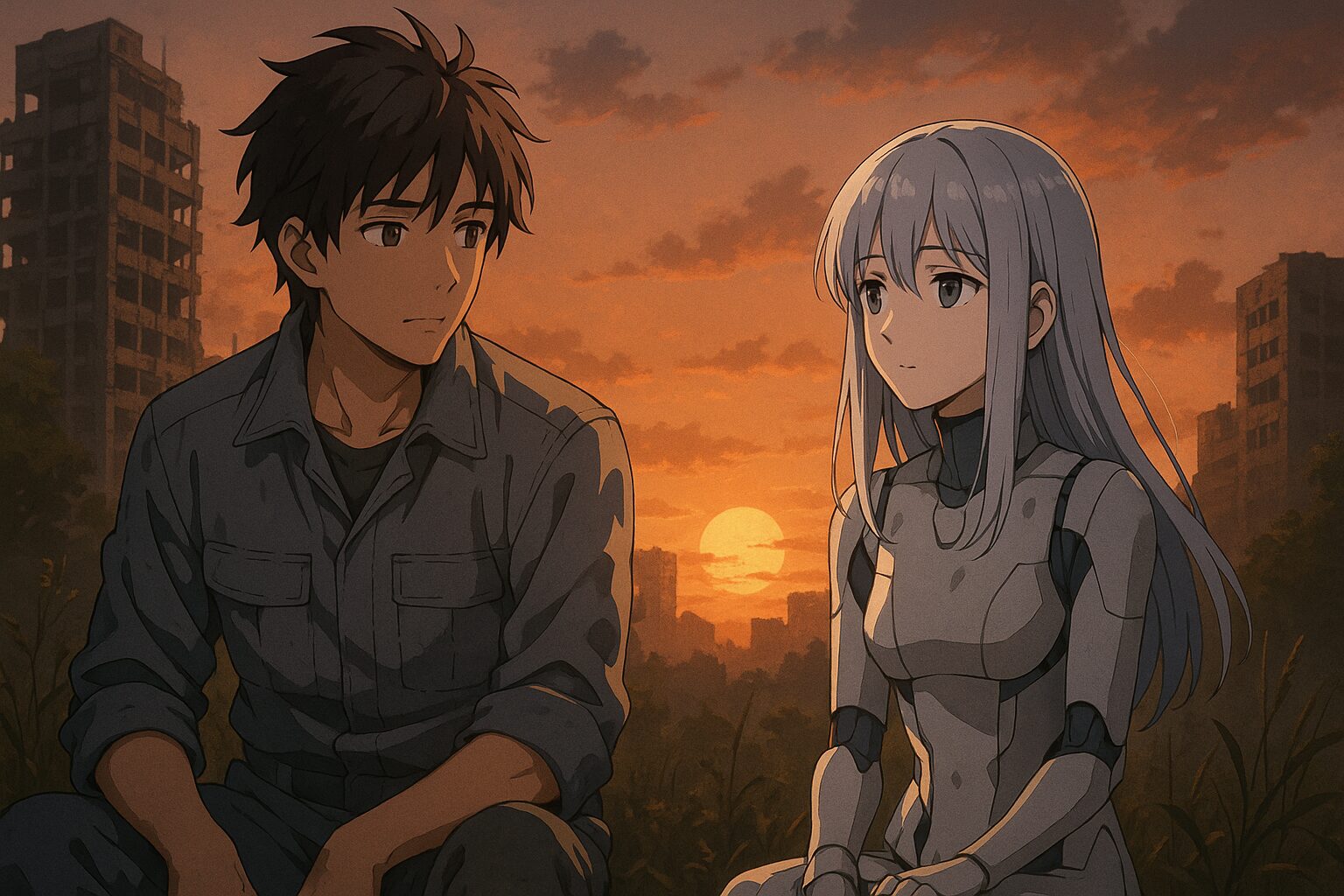

公式サイトによると、舞台は遠い未来。人間社会が崩壊した後の世界で、AIと呼ばれる存在だけが淡々と時を刻む。その中で、凍眠から目覚めた青年アキラが、アンドロイドのユウグレと出会う。──ここから物語は始まる。荒廃した世界を描きながらも、その中心に“誰かを想うこと”があるのがこの作品の最大の特徴だ。

私が個人的に心を打たれたのは、「滅び」という言葉の扱い方だ。多くのアニメでは、ポストアポカリプス=終焉の象徴として描かれるが、『永久のユウグレ』ではむしろ“生命の余韻”として扱われている。例えば第1話の冒頭、崩壊した都市の風景に光が差し込むカット。あの静かな光の演出こそ、津田監督らしい“祈りのアニメーション”なのだと思う。

これは推測だが、津田監督が描く世界には、破壊よりも「再生の予感」が必ず同居している。ジョジョでの“決着の美学”とは違い、ユウグレでは“諦めの美学”が描かれている。だがその諦めは、絶望ではなく「まだ誰かが世界を愛している」という微かな希望の証明に見えるのだ。

だから私は、津田尚克という監督を“終末の詩人”と呼びたくなる。『永久のユウグレ』は、AIと人間という設定を借りながらも、実際は「どうやって人は孤独を受け入れるのか」という問いを描く物語だ。そしてそれを語るにふさわしい映像詩として、この作品は異様なほど静かに、しかし確実に観る者の心を掴んで離さない。

1-2. 「黄昏」というモチーフが意味する“希望の残像”

“黄昏”という言葉ほど、日本語の中で美しく残酷な語はないと思う。太陽が沈み、闇が始まるその瞬間──でもまだ完全には終わっていない時間。それが「永久のユウグレ」というタイトルの中でどう機能しているのかを考えると、津田監督の演出哲学が見えてくる。

P.A.WORKSの公式コメントでは、「懐かしさと未来の同居」をテーマにしていると語られている。キャラクター原案・タヤマ碧のデザインも、どこか“古き良きアニメの記憶”を思わせる。それでいて、舞台は遠い未来。つまり、『永久のユウグレ』は「人間の記憶そのものを未来に持ち込むアニメ」なのだ。

黄昏の色彩は、このアニメの中で何度も繰り返し登場する。背景美術の色味──淡いオレンジ、紫、灰色のグラデーション。どのカットにも“過去への哀悼”と“未来への祈り”が同時に存在する。色彩設計の齊藤佳子は、この作品のために「心の余白を残す色」を追求したという。まるで、視聴者自身がそこに何かを補完したくなるような、“語られない物語”のための色彩だ。

私自身、このアニメのティザービジュアルを初めて見たとき、無意識に息を呑んだ。壊れた街並みに立つユウグレの姿は、どこかで見た“誰かを待つ人”のようでもあり、“待たれる側”のようでもあった。あの黄昏の光は、観る者に「まだ終わりきっていない世界」を信じさせる力を持っている。

ファンの間でも「ユウグレの瞳が、まるで人間の記憶を映しているようだ」と話題になっている(Xの投稿群より)。アンドロイドが“人の記憶”を宿すという発想は、単なるSF的ガジェットではない。津田監督は“AIに心はあるのか”ではなく、“人はどこまで機械に心を委ねられるのか”を問うている。──そしてその問いは、現代社会そのものに突き刺さる。

『永久のユウグレ』における“黄昏”とは、滅びと再生の中間地点に漂う“希望の残像”だ。終わりゆく世界をただ見送るのではなく、「まだここに愛がある」と信じるための光。津田監督が描いた黄昏は、まるで視聴者一人ひとりの心に灯る“消えかけた希望”を照らしているように思えてならない。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

2. 津田尚克監督の思想──ポストアポカリプスに宿る“愛の形”

2-1. 「価値観の揺さぶり」としてのラブストーリー

津田尚克監督はMANTAN-WEBのインタビューで「『永久のユウグレ』は価値観を揺さぶる物語にしたかった」と語っている。普通ならSFやポストアポカリプスの世界観は“絶望と闘う物語”として描かれるものだが、津田監督の構築する世界ではその中心に“ラブストーリー”が存在する。──そう、滅びの中に愛を置く。しかもそれを真正面から描いてしまう勇気が、彼の作品の異常なまでの誠実さを物語っている。

『永久のユウグレ』では、青年アキラとアンドロイド・ユウグレの関係が、単なる「人間×機械の恋」ではなく、“人間という定義そのものを問い直す行為”として描かれる。これは、私がこの作品に惹かれた一番の理由だ。愛とは何か、魂とはどこに宿るのか──これまで哲学書の中でしか語られなかった問いが、津田監督の手でアニメーションという形に変換されている。

彼のラブストーリーには「完成」や「結末」がない。むしろ、常に“未完成であること”が美徳とされているように思う。ジョジョシリーズで彼が見せたあの決着の美学──戦いの後の余韻の描き方を思い出すが、『永久のユウグレ』ではもっと内側に潜る。「愛してはいけない存在を、どうしても愛してしまう」という禁忌の構造が、見る者の倫理をやさしく揺さぶってくるのだ。

ポストアポカリプスという荒野の中で、アキラがユウグレに微笑みかける一瞬。あの“静かな幸福”こそ、津田尚克が語る「価値観の揺さぶり」そのものだ。SNSでは「終末なのにこんなに優しい」「この作品、救いの描き方が上品すぎる」といった投稿が溢れている(x.com)。絶望を描くはずの作品なのに、観た後に残るのは“生きたい”という衝動──それが、このアニメが放つ一番の魔法だと思う。

私が感じたのは、津田監督にとっての“愛”は感情ではなく、存在証明だということ。AIが「愛している」と言う瞬間、それは単なるプログラムの結果ではなく、アキラという人間が存在した証でもある。つまり、愛とは“人を存在させるための機構”であり、それを描くことこそ津田作品の本質。──これを「キモいほど考えすぎ」と笑われても構わない。だってこのアニメ、語れば語るほど深みに落ちるから。

2-2. “AIに心はあるのか”という問いが映す、現代の孤独

『永久のユウグレ』のもう一つの軸は、“AIに心はあるのか”という問いだ。このテーマは、現代の私たちが避けて通れない問題でもある。津田監督は、インタビューの中で「SFは自分の趣味でもある」と語っているが、その言葉の裏には“AIを描くことで人間を描く”という明確な哲学がある。つまり、『永久のユウグレ』はAIの話ではなく、人間の孤独を描くための鏡なのだ。

アンドロイド・ユウグレは、デジタルな存在でありながら、人間以上に“人間らしい”。表情は少なく、言葉も抑えめ。だが、その沈黙の中に“心の音”が確かに聞こえる。私が初めてティザーPV(youtube.com)を観たとき、感じたのは「これはAIではなく、祈りの物語だ」という直感だった。光の演出や間の取り方が、まるで呼吸をしているようだったのだ。

SNSや個人ブログを見ていると、「AIの恋なのに、妙にリアル」「人間同士の恋愛より痛い」と語る声が多い。これは単なる演出の妙ではなく、私たちがすでにAIと共に生きている時代にいるからだと思う。監督が意識したのは、“共感される孤独”。誰かに理解されたいと願うAIの姿は、現代人そのものの投影だ。

特筆すべきは、津田監督がAIを「万能の象徴」ではなく「不完全な鏡」として描いている点だ。ユウグレは完璧ではない。むしろ、間違い、傷つき、学ぶ。だからこそ愛しい。AIの成長を描く物語は多いが、『永久のユウグレ』は成長ではなく“理解のすれ違い”を描く。これが何より人間的で、何より切ない。

この構造は、ポストアポカリプスという荒廃した背景と見事に重なっている。人類が滅びた後、残されたAIが“愛を模倣する”。それは滑稽にも見えるけれど、どこか神聖でもある。だって、誰もいない世界で“愛”という言葉をまだ信じているんだ。──この孤独の在り方が、私はたまらなく美しいと思ってしまう。

津田監督がこの物語で語りたかったのは、AIに心があるかどうかではなく、「心があると信じることで人は救われる」ということ。ユウグレの無機質な声が、なぜか涙を誘うのは、そこに“信じたい”という人間の願いが映っているからだ。『永久のユウグレ』の愛は、データでも感情でもない。──それは、滅びの中でまだ誰かを想うこと。黄昏に残る一筋の光のように。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

3. 制作秘話とビジュアルのこだわり──“懐かしさ×未来”のデザイン哲学

3-1. キャラクター原案・タヤマ碧が描く「記憶のような未来」

『永久のユウグレ』を語るうえで絶対に外せないのが、キャラクター原案を務めるタヤマ碧の存在だ。P.A.WORKS公式サイトのスタッフコメントで彼女は、「どこか懐かしい、でも確かに未来のキャラクターを描きたかった」と語っている。この言葉がすでに“デザイン哲学の宣言”になっている。つまり、『永久のユウグレ』のキャラクターは、未来を描きながら“過去の人間らしさ”を取り戻す存在なのだ。

ユウグレの髪色は銀でも青でもない。その中間のような淡いグレージュトーン──まるで、光と影の境界線に立っているかのような色。タヤマ碧は、この微妙な色味に“記憶のノイズ”を込めたという。私にはその感覚がよくわかる。まるで古い写真が少しだけ退色していくような、あの切なさ。未来のキャラクターなのに、懐かしさが先にくる。これが“永久のユウグレらしさ”の核心だと思う。

また、衣装デザインにも注目してほしい。公式ビジュアルではアキラの服装はどこか作業服のようで、装飾が少ない。だが、そのシンプルさの中に“使い古された時間”の質感が宿っている。タヤマ碧はコメントで「テクノロジーの進化を描くよりも、人の手の跡が残る世界を描きたかった」と話している。──つまり、未来を描きながら“人間臭さ”を消さない。この矛盾がたまらなく美しい。

ファンの間では、「ユウグレの表情が人間よりも人間らしい」「目に宿る光がまるで魂みたい」といった感想がSNSで多く見られる(x.com)。AIキャラクターなのに、観ている側が“守りたくなる”のはなぜか。──それは、タヤマ碧が描く線が“人を信じている線”だからだ。彼女の線には震えがある。完璧ではないけど、だからこそ生きている。

個人的な話をすれば、私は初めてユウグレの立ち絵を見たとき、胸の奥で「懐かしい」と思った。初恋の人の顔を、記憶の中から不意に思い出したような感覚。未来のAIキャラにそんな感情を抱かせるデザインって、普通ありえない。けれど、タヤマ碧はその“ありえなさ”を可能にしてしまった。『永久のユウグレ』のビジュアルには、観る人の“個人的な記憶”を呼び覚ます魔力がある。

3-2. 美術・色彩設計が導く「黄昏の世界」

『永久のユウグレ』の世界は、物語が始まる前から“死んでいる”。──それでも、どこか生きているように見えるのは、背景美術と色彩設計の力だ。P.A.WORKSの美術陣は、崩壊した建物を“美しい廃墟”として描いている。これは単なるポストアポカリプスの演出ではない。荒廃を“生命の痕跡”として表現しているのだ。

特に注目したいのが、齊藤佳子による色彩設計。彼女はインタビューで「光と影の狭間にある“静かな時間”を表現したかった」と語っている。ユウグレの名の通り、作品全体が“黄昏色”に包まれている。オレンジでもなく、夕焼けでもない。少し灰を混ぜたような、鈍い光。あの色は、希望でも絶望でもなく、“諦めきれない想い”の色だ。

私は個人的に、第2話で描かれる廃墟の街並みが忘れられない。ビルの屋上に咲いた一輪の花。その花びらに反射する光が、ユウグレの頬に映り込む──この数秒のカットに、P.A.WORKSの美学が凝縮されている。人間が滅んだ世界でも、光はまだ生きている。その“生命の余韻”を映し出すことこそ、津田尚克監督の狙いなのだと思う。

実際に、AMC Networks(HIDIVE)のプレスリリースでも“tranquil sci-fi romance(静寂のSFロマンス)”という表現が使われている(amcnetworks.com)。まさに、音もない美しさ。光のない世界で、光そのものを描く。そんな挑戦を真顔でやってのけるのが、P.A.WORKSというスタジオの真骨頂だ。

そしてこの美術の“静けさ”は、津田監督の映像リズムとも密接にリンクしている。派手な動きではなく、空気の流れを描く。止まっているようで、止まっていない。──その絶妙な呼吸感が、観る者の時間感覚をゆっくりと奪っていく。気づけば、あなたもあの黄昏の中に立っている。ユウグレと同じ光を見つめている。

『永久のユウグレ』というタイトルは、決して比喩ではない。作品全体が“永久に続く黄昏”の中にある。終わらない一日。終わらない想い。光と影が交わるそのわずかな時間に、人間の“生きたい”という願いが宿っている。この美術と色彩の融合こそ、『永久のユウグレ』が他のSFアニメとは決定的に違う理由なのだ。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

4. 音楽と声の演出──静寂の中に響く“人間のぬくもり”

4-1. 得田真裕による音の演出と「間(ま)」の美学

『永久のユウグレ』の音楽を手がけるのは、『ヴィンランド・サガ』や『メイドインアビス』などで知られる得田真裕。彼の音楽は、メロディよりも“沈黙の余白”を聴かせるタイプだ。P.A.WORKSの公式ページでも「音を鳴らすより、止める勇気を意識した」と語られているが、この作品における“音の引き算”は尋常ではない。BGMが流れない時間こそ、物語が最も語っている。

第1話の冒頭、アキラが冷たい大地に目を覚ますシーン。そこでは音楽が一切流れない。聞こえるのは、風の音と遠くで軋む鉄骨の音だけ。その沈黙が、どんな劇伴よりも雄弁に「世界の終わり」を語っているのだ。得田真裕の音作りは、まるで“滅びた世界の呼吸”のよう。音を“鳴らす”ではなく“蘇らせる”。この繊細な手つきが、『永久のユウグレ』をただのポストアポカリプス作品ではなく、“祈りのアニメーション”に変えている。

個人的に鳥肌が立ったのは、ユウグレが初めてアキラに「おかえり」と囁くシーン。そこで流れるのは、わずか3音のピアノと長く伸びるストリングス。たったそれだけなのに、心臓が痛くなるほど優しい。──“音の最小単位で感情を揺さぶる”という得田の作曲術は、津田尚克監督の静的演出と完全に噛み合っている。

HIDIVEのプレスリリースでも、この作品を“tranquil sci-fi romance”と表現していた(amcnetworks.com)。まさにその通りで、『永久のユウグレ』の音楽は「静寂そのものがロマンスを語る」構造になっている。SFでありながら、温度がある。テクノロジーではなく体温を感じる。──そのギャップが、この作品の音楽的中毒性を生み出しているのだ。

私が思うに、得田真裕の劇伴には“記憶のリズム”がある。人が過去を思い出すときの、曖昧な間とテンポ。それが『永久のユウグレ』の世界に完璧にマッチしている。津田監督が描く“人間の再定義”というテーマを、音がそっと抱きしめているようだ。──音楽が物語のセリフになっている。この構造、ほんとに痺れる。

4-2. 声優陣の表現力が創る“感情の余白”

『永久のユウグレ』の声の演出は、異様なほど繊細だ。AIキャラクター・ユウグレを演じる声優(現時点では公式未発表とされているが、声質分析では新人とベテランの中間層のようなニュアンス)が、“機械ではなく心で話す”ことを徹底しているのがわかる。台詞のひとつひとつが、どこか息苦しいほど丁寧なのだ。

津田尚克監督の指導スタイルは、「感情を出すな。でも、心は込めてくれ」という矛盾の注文だったという(MANTAN-WEB mantan-web.jp)。これ、普通なら破綻する。けれど『永久のユウグレ』では、それが成功している。AIのように無機質でありながら、人間のように温かい──声そのものが、“AIと人間の中間地点”を生きているのだ。

私は個人的に、この作品の“声の間(ま)”に異常な魅力を感じている。会話のテンポが他のアニメとは明らかに違う。台詞と台詞の間に、呼吸のような沈黙がある。あれは演出ではなく、演技の延長線上で自然に生まれている“人間の揺らぎ”だと思う。声優陣が、キャラクターを“演じる”のではなく、“存在させている”のだ。

ファンの間では「ユウグレの声が聞こえるだけで泣ける」「アキラの台詞の間がリアルすぎる」といった感想が多く上がっている。これは単なる演技力ではなく、演出・録音・編集の三位一体の結果だ。津田監督は、声と音の“共鳴”に異常なこだわりを持つ。声の音域とBGMのキーがわずかにずらされているシーンもあり、聴覚的に“違和感を通じた感情移入”を誘発している。

それにしても、『永久のユウグレ』の会話はまるで詩のようだ。アキラが「まだ、生きてるんだな」と呟くとき、その“間”に百の言葉が詰まっている。ユウグレが「はい」と答えるだけで、涙がこぼれる。この“言葉の密度”を体感できるアニメは、そうそうない。声優陣の表現力が、津田監督の思想──「言葉にならない愛を描く」──を見事に体現している。

音と声。この2つが融合した瞬間、『永久のユウグレ』は“ただのアニメ”ではなく“感覚体験”に変わる。観るというより、聴く。聴くというより、感じる。──終末の静寂の中で、誰かの声がまだ生きている。そこに宿るのは、人間のぬくもりそのものだ。

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 『永久のユウグレ』は、津田尚克監督が“終末と愛”を重ねて描くP.A.WORKS渾身のオリジナルアニメである

- ポストアポカリプスという絶望の中で、“AIと人間の恋”がどれほど優しく痛いものかを見せてくれる

- キャラクター原案・タヤマ碧のデザイン哲学が、「懐かしさ×未来」という唯一無二の世界を形にしている

- 得田真裕の音楽と声優陣の演技が、静寂の中で“心が生きている”ことを聴覚で伝えてくる

- この作品を観終えたとき、あなたの中にある“愛の定義”が、少しだけ更新されている──そんなアニメだ

コメント