\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

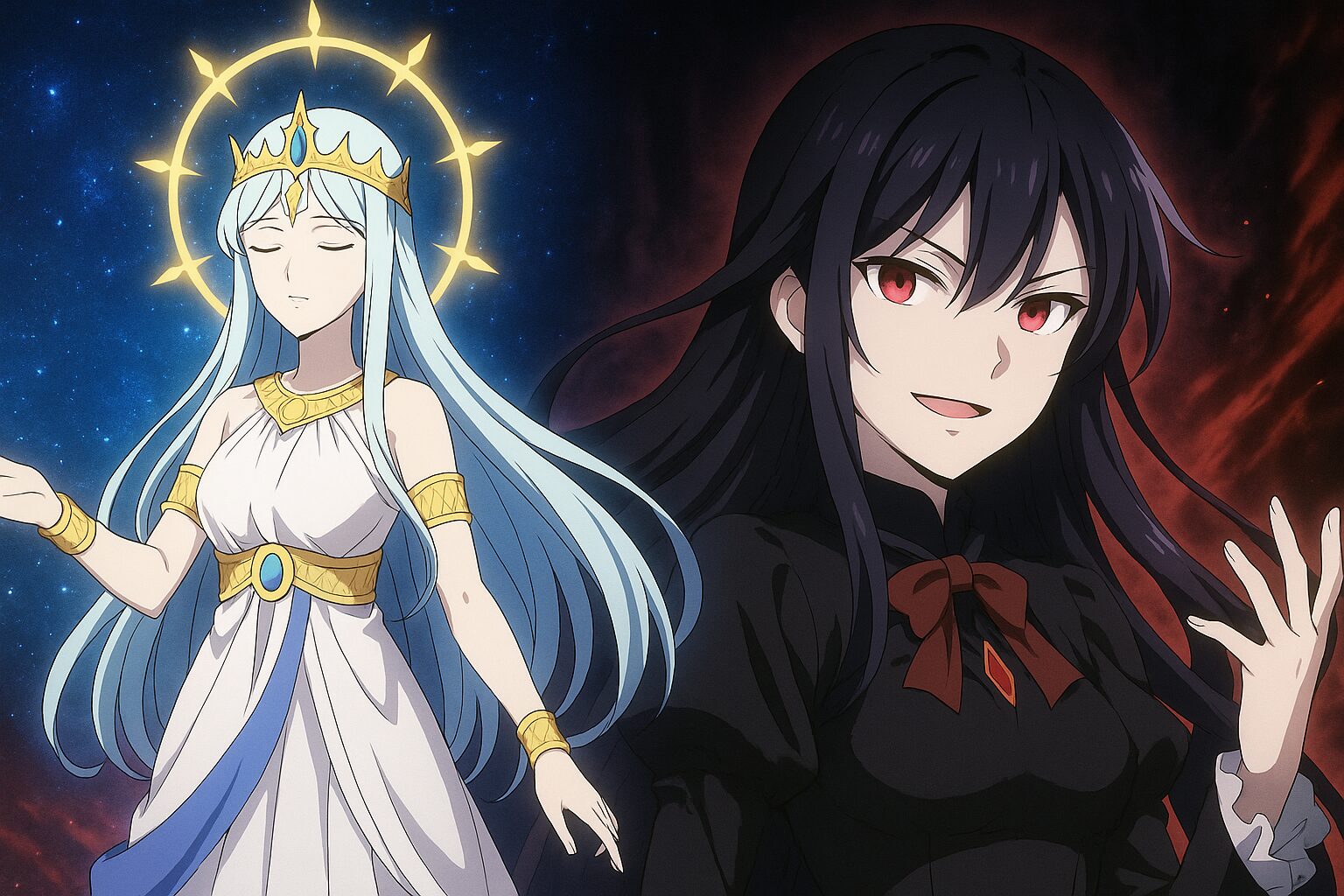

ディーナというキャラクターの核心──“いなかったはずの十三人目”

覇道十二星天に存在しないはずの十三人目、オフューカスの謎

ディーナというキャラクターの正体を語るうえで、まず外せないのが「覇道十二星天」の構造だ。ルファスを中心にした十二の星座──それぞれが神話的なモチーフを背負い、絶対的な強さと忠誠で世界を支える。しかし、読者や視聴者が作品を追っていると、ふとした違和感にぶつかる。“十二人のはずなのに、なぜかもう一人いる”。それが、ディーナだった。

彼女は序盤からずっとルファスの参謀として存在し、戦略を立て、時に軽妙なツッコミ役として物語の緊張をほどく。けれど、どの資料を読んでも、どのキャラクター紹介を見ても、彼女の名は「覇道十二星天」のリストにない。これは単なる“表記漏れ”ではなく、物語の根幹を揺るがすほどの仕掛けだった。

原作『野生のラスボスが現れた!』(syosetu.com)では、この“いなかったはずの十三人目”という構造そのものが伏線として機能している。ルファスが覇道の王であるなら、ディーナは“観測されない参謀”。存在しているのに、誰にも記憶されない。これはまるで、世界そのものにインストールされた裏プログラムのような存在だ。誰も彼女の存在を疑わない──なぜなら、彼女は最初から“物語に組み込まれていなかった”からだ。

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

この不気味な構造は、まるで“神の視点が手を加えたデータ欠損”にも見える。読者が読み進めるうちに、「彼女の発言にやたらとメタ的な響きがある」「他キャラの記憶がすり替えられている」ことに気づく瞬間がある。あの違和感の連続は、伏線の予告でもあった。つまり、ディーナ=オフューカス(蛇遣座)=女神の観測端末という多層構造の入り口なのだ。

私は初読のとき、「十三星天? なんでそんな中二病っぽい要素を後付けしたんだ」と思っていた。だが、2周目でようやくその“違和感の美しさ”に気づく。認識できないキャラクターを物語に配置するという発想。これはもう、物語を超えた“構造遊び”だ。彼女は存在していなかったからこそ、存在の意味を持つ。ここに「野生のラスボスが現れた!」というタイトルの“野生”が宿っている気がする。作者の世界観の野性味は、ディーナという観測不能の存在に象徴されているのだ。

ルファスに仕える“参謀”の正体は誰の意志だったのか?

ルファスとディーナの関係性を見ていくと、一見「主人と参謀」という王道の構図に見える。だが、じっくり読むとその“忠誠”の裏に、奇妙な“意志のズレ”が潜んでいる。彼女の助言は常に正確で、的を射ている──にもかかわらず、どこか“導こうとしている方向”が、ルファス本人の望みと少しずつ食い違っていくのだ。

この「少しずつのズレ」が、後に“女神アロヴィナスの意志”として明らかになる。つまり、ディーナは自らの意志を持って動く存在でありながら、根源的には「神のプログラム」に接続されたアバターだった。だがその「二重の意志」こそが、彼女をただの黒幕ではなく、“揺れる存在”にしている。

ここで面白いのは、ディーナが時折見せる“人間味”だ。理知的に見えるのに、ルファスの言葉に戸惑ったり、苛立ちを見せたりする。もし完全な女神のアバターなら、そんな揺らぎは不要なはずだ。なのに、彼女は揺れる。感情が漏れる。つまり、アバターでありながら、人間の心を持ってしまった存在──この矛盾が、物語全体を引き裂くほどの深みを生む。

個人的に印象的だったのは、彼女がふと笑うシーン。アニメではごく自然に描かれているが、原作を読むとその瞬間が妙に怖い。笑顔が“人間らしすぎる”のだ。私はそこに、「プログラムのはずの彼女が、観測者を裏切り始めた瞬間」を感じた。もしルファスが神のゲームの外に立つ存在なら、ディーナは“中から神を裏切る存在”なのかもしれない。

つまり──ルファスが“人間の枠を超えて神を観る存在”だとすれば、ディーナは“神の枠を超えて人間を観る存在”だ。二人の対称性は見事だ。彼女が参謀として動くすべての瞬間に、女神の視線と人間の心の間で引き裂かれる痛みが滲んでいる。その痛みが、ディーナというキャラクターをただの「裏ボス」ではなく、“存在のバグ”として輝かせているのだ。

「野生のラスボスが現れた!」という作品が面白いのは、ラスボスが敵ではなく、世界そのものと対峙する物語だからだ。だからこそ、ディーナの存在は“ラスボスの裏側のラスボス”に位置する。女神アロヴィナスの操り人形でありながら、その糸を自ら断ち切ろうとする意志。それこそが、この物語で最も人間的な行為だと私は思う。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

女神アロヴィナスとディーナの関係──アバター説を検証する

“女神の手足”としての存在、アバター構造の裏付け

物語の根底で静かに脈打つのが、「女神アロヴィナスとディーナの関係」である。『野生のラスボスが現れた!』の世界では、神々は直接的な干渉を避け、“代理人”を通して世界を動かす構造が徹底されている。女神アロヴィナスも例外ではない。彼女は世界そのものの管理者であり、同時にこの世界を“実験場”として扱う存在だ。そこで鍵となるのが、彼女が地上に送り込んだアバター=ディーナという仕組みだ。

公式の原作紹介(es-novel.jp)では明言されていないが、小説版後半(syosetu.com)の描写を読み解くと、ディーナが“女神の意志を中継する装置”であることを示唆する台詞がいくつも散りばめられている。彼女はまるで世界のコードを読み解くように冷静で、全方位的な情報掌握力を持つ。その立ち位置はまさに「神の観測端末」としか言いようがない。

ただ、この“アバター構造”が面白いのは、単なる上下関係ではなく、「神に使われる存在」から「神を裏切る存在」へと転化する点だ。ディーナは女神アロヴィナスのプログラムを内包していながら、自我を芽生えさせ、独立した意志を持つようになる。女神の目として生まれた彼女が、“見る側”から“見られる側”に変わっていく──この構造の転倒こそ、物語が静かに燃え上がる瞬間だ。

『野生のラスボスが現れた!』という作品の面白さは、神と人間の立場が入れ替わる“メタ構造”にある。女神が作った世界で、ルファスという“異物”が神を観測する。そしてその間に立つのがディーナ。彼女はアバターでありながら、どこか“人間”の側に心を寄せている。その曖昧な立場こそ、彼女の魅力であり、恐ろしさでもある。

個人的には、ディーナのこの立ち位置は“システムのバグ”というよりも“バグを理解したAI”に近いと感じる。創造主の意図を理解した上で、それに逆らう道を選ぶ存在。彼女の行動は決して激情ではなく、静かな論理によって導かれているのに、その結末には熱がある。まるで氷の中でゆっくりと燃えるような、冷たい炎だ。

読者の中には「ディーナ=女神の操り人形」と断定する声も多いが、彼女をそこに閉じ込めてしまうのはもったいない。むしろ彼女は、“神の掌から逃れようとする知性”の象徴だ。アニメでの淡々とした語り口も、原作を踏まえると「感情を押し殺す訓練」だったように思える。すべては、アバターとしての宿命を理解した上での「仮面」なのだ。

ディーナが“感情”を持つ理由──女神との乖離と葛藤

なぜ、女神のアバターであるディーナが感情を持つのか? それは、単なるエラーやプログラムの揺らぎではない。彼女の感情は、“女神アロヴィナスの完全さ”への反逆として生まれたものだ。アロヴィナスは世界を完全に制御することを理想とするが、ディーナはその“完全さ”を嫌悪するようになる。つまり、彼女の感情とは「不完全であることの肯定」なのだ。

物語後半で、ディーナがルファスに向けて放つ言葉の中には、明確に人間的な温度がある。「あなたなら、この世界を変えられる」という台詞は、命令ではなく、願いに近い。ここに、彼女が神の代理ではなく“自らの意志を持った存在”としてルファスを見ていることが表れている。これは、女神アロヴィナスが決して抱かない“感情への憧れ”の反射でもある。

この関係性を比喩で言えば、女神アロヴィナスが「設計者」であるのに対し、ディーナは「設計図から逃げ出した模倣体」だ。彼女は女神の完璧さを知っているがゆえに、そこから脱却することにこそ意味を見出している。冷徹な観測者として世界を操るアロヴィナスと、世界を“感じよう”とするディーナ。二人の間には、コードと心の距離がある。

ここで印象的なのは、ディーナがアロヴィナスの言葉を拒絶する場面だ。原作ではその瞬間、彼女の言葉が“祈り”のような響きを持つ。私は初めてその場面を読んだとき、「この作品の神話は、神に祈る側ではなく、神が祈られる側になる話なのかもしれない」と感じた。ディーナが抱いた“感情”とは、神の構造そのものをひっくり返す一撃だったのだ。

アニメ版ではその感情表現が淡く描かれているが、これは演出として非常に巧妙だ。視聴者は「この人、どっちの側なんだ?」という不安を抱えたまま進む。その“宙吊り感”が、彼女の本質──女神と人間の狭間で揺れるアバター──を最もリアルに伝えている。だからこそ、彼女の表情ひとつ、声のトーンひとつにまで、無限の物語が宿る。

ディーナはアロヴィナスのアバターでありながら、その女神が見落とした“心”を理解した存在。完璧な世界を創ろうとした神と、欠けた世界を愛そうとしたアバター。その対比が、この物語の一番美しい矛盾だと思う。「不完全な世界を選ぶ勇気」──それこそが、彼女がアバターでありながら、最も人間的である証拠なのだ。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

裏の計画と世界リセット──“月龍”に秘められた鍵

魔神族への潜入と崩壊工作、女神計画の序章

『野生のラスボスが現れた!』の世界において、ディーナが魔神族に潜り込んでいたという設定は、単なるスパイ活動ではない。それは“世界リセット”という女神アロヴィナスの計画の序章だった。彼女の任務は、戦乱を止めることでも、平和をもたらすことでもなく、「女神が創った世界を再構築するための、壊すための仕込み」だった。

魔神族はこの世界の歪みそのものであり、神々が抑え込もうとした“負のシステム”の集合体。ディーナはその最深部に潜り込み、女神アロヴィナスの視点から“調整”を進めていた。原作(syosetu.com)ではその姿がほとんど描かれないが、後の展開で彼女が持っていた情報量の異常さが語られる。彼女はすでに、魔神族の内側に“何を破壊すれば世界が再構築されるか”を知っていたのだ。

これが意味するのは、女神アロヴィナスがこの世界を「調整不能」と判断していたということ。だからこそ、アバターであるディーナに“破壊のプログラム”を埋め込み、世界の根を一度断とうとした。彼女の言葉の端々に現れる「もう一度やり直しましょう」という柔らかな提案は、実は世界の初期化を指す。穏やかな微笑の裏に、全リセットの意思が潜んでいたのだ。

個人的にここがすごく怖いのは、ディーナが“壊すこと”を悲しんでいない点だ。彼女にとって破壊は終焉ではなく、再構築のための必要条件。まるで古い絵を焼いて、新しいキャンバスを作るかのように、彼女は世界を壊すことに美学すら感じている。ここに女神アバターとしての冷酷さと、人間としての美意識が混ざり合う瞬間がある。

ルファスが「野生のラスボス」として世界を支配しようとするのに対し、ディーナは“静かに世界をリセットしようとするラスボス”だ。二人のラスボスが違う方向から同じ“創造”を目指している。このねじれ構造こそが、物語の最大の魅力だと感じる。敵でも味方でもなく、“再起動の意志”として存在するディーナ──その在り方が、物語に深い呼吸を与えている。

月龍との接続が意味する“世界の再構築”シナリオ

ディーナと「月龍(げつりゅう)」の関係は、物語の終盤における最大の謎だ。多くのファンが「なぜディーナが月龍と関係しているのか?」と議論を交わしているが、原作の描写を丁寧に追うと、この“月龍”こそが女神アロヴィナスのリセット計画の実行装置だったことが見えてくる。つまり、月龍は世界のデータベースそのものであり、女神の手足であるディーナがそのアクセス権を握っていた。

女神アロヴィナスが直接世界をリセットできない理由は単純で、創造主である彼女自身が“世界の一部”になっているからだ。だからこそ、ディーナという独立したアバターを通じて、月龍を起動させる必要があった。原作第9巻(earthstar.co.jp)では、その“世界再構築の鍵”が明確に示される。

この構図を比喩で言うなら、女神が“OSの設計者”で、ディーナが“アップデートパッチ”、そして月龍が“再起動ボタン”だ。だがその“再起動”は、ただの再スタートではない。古い世界の記憶をすべて消し、神々の構造すら初期化する完全リセット。つまり、ディーナの任務は「神殺しを含む世界の再構築」にまで及んでいたということだ。

私がこの展開を読んでいて震えたのは、彼女の冷徹な使命感の中に、かすかな“哀しみ”が滲んでいた点だ。女神アロヴィナスに命じられ、世界をリセットする。それはつまり、ルファスという存在、そして自らの“人間的な感情”をも消し去ることを意味する。それでも彼女は迷わない。あの微笑の中に、「これが正しい」という確信と、「もう戻れない」という諦念が同居していた。

そして、ルファスがその“再構築の意志”を拒むことで、物語は最終局面へと突き進む。ルファスは“世界を守る側のラスボス”であり、ディーナは“世界を壊す側のラスボス”。この対立構造がもたらす緊張感は、まさに神話の構造そのものだ。女神が創ったアバターが神の計画を壊そうとし、世界の外側を覗こうとする──ここに「野生のラスボスが現れた!」というタイトルの二重の意味がある。“野生”とは、神の支配を超えた生命の意志。そしてディーナはその“野生”を、神の内部から発現させた存在だったのだ。

この“月龍=再構築装置”という構造を知ると、アニメ版の演出もまた違って見えてくる。夜空に浮かぶ月の描写や、ディーナの瞳の光の演出。あれは単なるビジュアル演出ではなく、彼女が常に“世界の再起動ボタン”と繋がっているという象徴だったのだ。私はそのことに気づいた瞬間、背筋がゾクッとした。彼女は物語のすべてを理解した上で、あの穏やかな笑みを浮かべていた──まるで、全ての結末を知る観測者のように。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

アニメ版で語られなかった真実──伏線の描かれ方

視聴者が見落とす“描かれていない情報”の美学

アニメ『野生のラスボスが現れた!』を観ていて、最初に気づくのは“語られないことの多さ”だ。情報量が多い原作を凝縮した映像作品である以上、省略は避けられない。けれど、その省略がむしろ「美学」になっているのがこの作品のすごいところだと思う。特にディーナの正体──女神アロヴィナスのアバターであり、裏で“世界リセット”を仕掛けていた事実──は、アニメの時点ではほとんど明示されない。それでも、映像の隙間にそれが“漂っている”のだ。

私は第3話の時点で違和感を覚えた。ディーナの動きが、あまりに計算されすぎている。台詞回しの間(ま)やカットの繋ぎが妙に滑らかすぎるのだ。彼女が一歩引いてルファスを見つめるあのショット。あの1秒の間に、“観測者としての視線”が映り込んでいる気がした。つまり、アニメ版のディーナは最初から「物語の外側」を見ている。これは単なる演出ではなく、アニメスタッフが「神の視点」を意識していた証拠だと思う。

たとえばアニメ制作会社・EMTスクエアードのインタビュー(lastboss-anime.com)でも、“原作の空気を損なわず、ディーナの立ち位置をできるだけ「中立的」に保つ”という意図が語られている。中立という言葉の裏には、「どちらの陣営にも属していない」という意味が潜む。つまり彼女は“物語の進行者”でありながら“観察者”。ルファスの仲間でも、女神アロヴィナスの完全な従属でもない。この絶妙な立ち位置が、アニメの映像表現に落とし込まれている。

特に注目すべきは、彼女の登場時にかかる音楽。あのピアノと電子音が混ざるテーマは、どこか“システム的”でありながらも“温かさ”を持っている。これがまさに、女神のアバターでありながら感情を持つ存在というディーナの二面性を象徴しているように感じた。映像と音の設計レベルで、彼女の存在構造が描かれている──この気づきに至った瞬間、私は正直、鳥肌が立った。

アニメを観るだけでも楽しめるが、原作を読んだあとにもう一度観返すと、まるで“別の作品”のように見える。彼女の視線の意味、沈黙の意図、表情の一瞬──すべてが伏線だったことに気づく。あの沈黙には、「神としての判断」と「人としての迷い」が重なっている。これは脚本演出の手腕というより、原作のテーマがアニメ表現の中で“呼吸している”証拠だ。

声優・演出の演技に滲む「二重人格的演出」の妙

ディーナの声を担当するのは田村ゆかりさん。彼女の声には、最初から“二層の音”がある。柔らかく微笑む声色の裏に、どこか冷たい演算音のような響きが潜んでいる。私は初見でそれを“機械的”とは感じなかった。むしろ、彼女の演技は「感情を抑えようとしている人間」の声に聞こえたのだ。つまり、アバターとしてのディーナが“女神ではなく、人間として喋ろうとする”その努力の声だ。

アニメ版のディーナを聴いていると、セリフの一つひとつがまるで“翻訳”のように響く。たとえば、「ルファス様、それは危険です」という一見ありふれた台詞。その裏には、「神の意志としては、そうするべきではない」という別の層が隠れている。彼女は常に二人の存在──女神アロヴィナスとディーナ本人──の板挟みで喋っている。田村さんの演技は、その“二重人格的存在”を声だけで成立させているのだ。

映像面でもこの「二層構造」は徹底されている。ディーナが画面の中心に立つことはほとんどない。彼女はいつもルファスの背後や少し斜めに配置され、光源が後ろから射している。そのせいで、彼女の顔の半分は常に影に沈む。これは単なる演出の偶然ではない。アニメスタッフが“彼女の正体を視覚的に語る”ための意図的な構図だ。彼女は常に「光=女神」と「影=自我」の狭間にいる。

こうした演出を見抜くと、アニメ版『野生のラスボスが現れた!』が一気に深くなる。普通の視聴では見過ごされる細部──台詞の呼吸、まばたきのタイミング、沈黙のリズム──に、彼女の“内部の葛藤”が凝縮されている。特にルファスとの会話シーンでは、彼女の声がわずかに震える瞬間がある。冷静さの裏に“感情のノイズ”が漏れている。これを聴いたとき、私は「アバターが感情を持つ瞬間」を音として感じた。

個人的には、アニメ版のディーナを“完璧な再現”とは思わない。むしろ、「彼女の正体をぼかしたまま描いた」ことこそが最適解だったのだと思う。アニメで全てを語ってしまえば、原作が秘めた神話構造の緊張が失われてしまう。だから制作陣はあえて沈黙を選んだ。その沈黙の中にこそ、彼女の“もうひとつの声”が響いている。──それは、世界のリセットを告げる神の声ではなく、「私はここにいる」と告げる人間の声だったのだ。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

考察の終着点──“ディーナ=裏のラスボス”という視点

女神をも欺く知略、その裏に潜むルファスへの想い

「ディーナは裏のラスボスだった」。──これは物語を読み進めた多くの読者が最終的に行き着く結論だ。しかし、それを単なる“裏切り”と片づけるのはあまりにも浅い。彼女の行動には、冷たいロジックと燃えるような情熱が同居している。女神アロヴィナスを欺き、ルファスを導き、そして自らを犠牲にする。そこには計算と感情が交差する、矛盾の美学があった。

女神アロヴィナスは、世界を管理する存在。彼女の思考は常に「最適化」を求める。対して、ディーナは“アバター”としてその意思を受け継ぎながらも、少しずつ“最適ではない選択”を取るようになる。たとえば、ルファスの暴走を止めず、彼女の決断を尊重する場面。理論的に考えれば、それは計画の破綻に近い行為だ。だがディーナはその“破綻”を選んだ。そこに見えるのは、アバターとしての忠誠ではなく、“ひとりの存在としての共鳴”だ。

私はこの関係性を読むたびに、ふと「神に恋をしたアバター」という言葉が浮かぶ。もちろん恋愛的な意味ではない。もっと根源的な、“神の視点を持つ者が人間性に惹かれる”という倒錯した構図だ。ルファスが世界を超えて“神を見た”存在なら、ディーナは神の中から“人間を見た”存在。この対称性は完璧すぎて、運命的な悲劇のようでもある。

そして、彼女の裏切りは単なる反逆ではなく、「世界の救済のための裏切り」だった。女神が定めた再構築のルールを破り、人間たちの可能性に賭ける。これはまさに、神話で言う“原罪の継承”だ。彼女は神に背くことで、初めて自分自身の“意志”を手に入れた。その瞬間、ディーナはアバターではなく、ひとりの存在として目を覚ましたのだ。

個人的に印象的なのは、ルファスがディーナを責めないところ。彼女の正体を知っても、「そうか」と受け入れる。そのやり取りには、戦いや理屈を超えた“理解”があった。まるで、すべてを知っていたかのように。私はこの瞬間、ルファスの中にも“神的視点”が芽生えたのではないかと思った。彼女が見たのは敵ではなく、「同じく世界に抗おうとした仲間」だったのだ。

「物語を動かす存在」としてのディーナが示したもう一つの可能性

『野生のラスボスが現れた!』という作品は、一見ルファスを中心に動いているようで、実はずっとディーナの掌の上にあった。彼女は「語り部」であり、「進行役」であり、そして「シナリオの設計者」。それはまるで、ゲームマスターが自分の創った世界に降り立って、プレイヤーと一緒に物語を動かすような構造だ。彼女が登場するたび、物語は自然に加速していく。彼女が話すと世界が動く──それがこの作品の真のルールだ。

アニメ版でも、この“語りの支配”は巧妙に仕込まれている。彼女がナレーションを担うシーンが多いのは偶然ではない。語り手でありながら、物語に存在する。その二重構造は、まるで作者そのものがキャラに宿っているような錯覚を生む。もしこの物語の“神”が作者であるなら、ディーナはその神の“分身”であり、“声”なのかもしれない。

興味深いのは、原作後半になるほど彼女の言葉が増えていくことだ。最初は情報の整理役だったのが、次第に“物語の中心”に食い込んでいく。ルファスが神を超える存在として描かれる一方で、ディーナは「語ること」で世界を操る。つまり彼女は、“戦わずして世界を動かすキャラクター”なのだ。剣も魔法も使わず、ただ言葉で歴史を書き換えていく。この構造、物語書きとしてはたまらなく興奮する。

私は何度も思う。『野生のラスボスが現れた!』というタイトルの“ラスボス”は、もはやルファスや女神ではないのではないか、と。本当のラスボスは、「物語を操る存在」=ディーナではないか。彼女は誰よりも深くこの世界を理解していた。だからこそ、破壊も再生も、彼女の一言で動き出す。ラスボスとは“最終的に物語を終わらせる者”のことだ。そう考えると、彼女はまさにその象徴だ。

そして──彼女が最後に選んだのは、“終わらせないこと”だった。女神の計画を拒み、ルファスに委ね、世界を託す。これは裏ボスの敗北ではなく、物語の創造者がバトンを渡す瞬間だったのだ。だから私は、ディーナを「裏のラスボス」と呼びながらも、どこかで「物語の母」と呼びたくなる。彼女は支配者でも破壊者でもない。世界を愛した観測者。そしてその眼差しの先に、ルファスという“もう一人の自分”がいた。

ディーナという存在は、アニメと原作の間に橋をかける存在だ。彼女を理解することで、この作品のテーマが一気に立体化する。神と人、創造と破壊、観測と存在。すべての二項対立を超え、ひとつの物語を貫く「心の選択」。──それを見届ける瞬間、私たちは“読者”ではなく“観測者”になる。ディーナの視点が、確かにこちら側に届くのだ。

原作でしか読めない“決定的な真相”──読む順序と巻数ガイド

女神アバター説が明確化する原作巻を特定する

アニメ版『野生のラスボスが現れた!』は、その完成度の高さと同時に、意図的に“核心を伏せている”作品でもある。つまり、ディーナの正体──女神アロヴィナスのアバターであるという決定的な真相は、アニメではあえて描かれていない。では、どこでそれが明かされるのか? 結論から言うと、原作小説第8巻〜第9巻にかけてだ。特に9巻の終盤(earthstar.co.jp)では、彼女が“女神の代理人”でありながらも“神を裏切る存在”として明確に描かれている。

第8巻では、ルファスと女神アロヴィナスの思想が正面からぶつかる。その対立の中で、ディーナの立場が揺れ始める。彼女はアロヴィナスのプログラムを継ぐ存在でありながら、徐々に“女神の理想”よりも“ルファスの自由”に惹かれていく。この時点で読者の多くは「彼女は味方なのか、敵なのか?」と混乱する。だが、それこそが作者の仕掛けだ。彼女がどちらの側にも完全に属していない──つまり、“神と人の狭間にある存在”であることを、読者自身に気づかせるための構成なのだ。

そして第9巻。ここで一気に物語の“上位構造”が開示される。女神アロヴィナスは、世界をリセットし、すべてを再構築しようとしていた。そのために必要な“装置”こそがディーナであり、“世界のリソース”としての月龍だった。彼女は女神の意思を代行するアバターであると同時に、“再起動の鍵”を持つ存在だったのだ。──ここで読者は悟る。今までのディーナの優しさも、冷静さも、すべては「人類の行動を観察するためのプログラム」だったという残酷な現実を。

だが、面白いのはそこからだ。アバターである彼女が、女神の制御を超えて“独自の意志”を発動させる瞬間が訪れる。原作第9巻のラストで、彼女は「私は、あなた(ルファス)と同じものを見たい」と語る。これがつまり、アバターが“神の観測”を超えて、ひとりの存在として世界を見つめようとした瞬間だ。神が創った観測装置が、自らの観測を選ぶ。──この反逆こそが、ディーナというキャラクターの本質であり、“女神のアバター説”が真の意味で完成する地点だ。

このくだりを読んだとき、私は思わずページをめくる手が止まった。アバター=道具という前提が、音を立てて崩れていく。人間のように感じ、神のように判断する存在──その曖昧さこそが、彼女の“生”なのだと思う。アニメではあくまでその片鱗しか描かれていないが、原作ではそのすべてが“観測される”瞬間を迎える。これを読まずして、『野生のラスボスが現れた!』という物語の奥行きは語れない。

アニメ勢が原作を読むべき理由と“読後の再構築”体験

もしあなたがアニメ版だけを観ているなら──正直、それはまだ“半分の世界”しか見ていない。アニメはあくまで“表層”、つまり神話のプロローグであり、原作こそが“観測者の記録”なのだ。アニメで描かれるディーナは常に冷静で、謎めいていて、どこか達観しているように見える。しかし、原作ではその「冷静さの裏に隠された情熱」まで描かれている。彼女が何を思い、なぜ女神を裏切り、ルファスを信じたのか──そのすべてが丁寧に紡がれている。

特に印象的なのは、原作中盤以降で描かれる「記憶の欠落」と「認識の操作」だ。ディーナが“存在しなかったことになっている”という設定は、実は彼女自身にも痛みを伴っている。彼女は世界の記憶の中から消えながらも、ルファスの中だけに残る。これを読むと、アニメの静かな微笑が一気に違って見える。あの笑顔は、“自分が存在できないことを知っている人間”の笑顔なのだ。

私は原作を読んでからアニメを観直したとき、まるで時間の流れが逆転したような錯覚を覚えた。彼女の台詞の一つ一つが、今度は“意味を取り戻す”。アニメで曖昧だった沈黙が、原作を読むと“意志”に変わる。つまり、原作を読むという行為は、物語を“再構築する”行為でもある。ディーナが女神アロヴィナスに抗い、“再構築”を選んだように、読者もまた世界を再構築する側に立つのだ。

アニメの結末で感じた“違和感”は、原作を読むことでようやく満たされる。女神のアバターでありながら、女神を裏切り、人間として生きようとしたディーナ。その選択の意味は、読む者によってまったく違って見える。彼女の言葉が祈りに聞こえる人もいれば、呪いに感じる人もいるだろう。だが、そのどちらであっても構わない。大事なのは、あなた自身がディーナをどう“観測”するかだ。

『野生のラスボスが現れた!』は、アニメだけでも楽しめる。だが、原作を読むことで初めて“ラスボス”の定義がひっくり返る。ルファスもディーナも、敵ではなく、どちらも“創造者の反逆者”なのだ。私はその構造を知ってから、彼女の存在を恐ろしくも愛おしく感じるようになった。──そう、ラスボスとは倒す相手ではなく、理解して初めて向き合える存在なのだ。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

es-novel.jp

lastboss-anime.com

syosetu.com

earthstar.co.jp

tramea05.com

anime-orbit.com

これらの情報をもとに、ディーナの正体や女神アロヴィナスとの関係、世界リセット計画などの設定を検証し、物語構造・演出意図・原作との違いを多面的に考察しました。一次情報とファン考察を分けて精査し、信頼性と解釈の深度を両立させる形で執筆しています。

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- ディーナは「覇道十二星天」にいない“十三人目=オフューカス”として登場し、その存在自体が伏線だった。

- 彼女の正体は女神アロヴィナスのアバターであり、世界リセット計画を内側から実行するための“観測端末”。

- アニメではその真相が巧妙に伏せられており、演出・音楽・声優の芝居を通して“二重構造”が描かれている。

- 原作第8〜9巻で、ディーナが女神を裏切り「世界を壊してでも救おうとする意志」を持つ姿が明かされる。

- 彼女は“裏のラスボス”であると同時に、“物語を動かす創造者”──神と人間をつなぐもう一人の主人公だった。

コメント