アニメ『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』(通称『ステつよ』)――その中で、とくに多くのファンを惹きつけているのが、エルフの少女・アメリアです。

一見、穏やかで儚げなヒロインのように見える彼女ですが、原作を読み進めるほどに明かされる“正体”は、想像を超える深みを持っています。さらに物語の裏で蠢く「双子」の存在と「神子」というキーワードが、世界そのものの構造にまで関わってくるのです。

この記事では、公式設定と原作の描写、そして多くのファン考察を踏まえながら、アメリアの正体と双子の謎、神子としての宿命を徹底的に掘り下げます。物語の裏に潜む“真の核心”を、あなたと一緒に見届けましょう。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

アメリアとは何者なのか?―表と裏に分かれた「神子」の正体

エルフ王族としてのアメリア:公式設定が示す“光”の部分

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

アニメ『ステつよ』で初めてアメリアを見た瞬間、誰もが「綺麗な子だな」と思う。金髪に薄い翡翠色の瞳、そしてどこか浮世離れした静けさ。彼女はエルフ王族――つまり、“この世界の長い血脈に連なる存在”として描かれている。公式サイトでも〈アメリア・ローズクォーツ〉という名は明確に“王族の娘”と記され、純血のエルフとしての誇りと呪縛を背負っていることが示唆されている。

けれど、僕が面白いと感じるのは“その静けさの裏”にある矛盾だ。彼女は王族でありながら、まるで民に近い目線で物語を見ている。まるで、玉座の上からではなく、森の奥から世界を見ているような――そんな不思議な距離感を持っているんだ。これが「ステつよ」という作品の特徴で、キャラの設定が記号では終わらない。光の存在でありながら、どこか影を宿した少女としてアメリアが存在している。

この“影”の部分を少し覗くと、彼女の王族としての誇りと同時に、「神子(みこ)」という特異な立場が浮かび上がる。彼女の周囲では“祈り”“加護”“聖なる力”という言葉が頻繁に登場するが、それは信仰というより、むしろ制約に近い。祈るたびに自分の意思を削がれていくような描写。光で世界を照らす存在が、同時に自分の影を濃くしてしまう。そんな逆説的な構図が、このキャラクターをただのヒロインで終わらせない理由だ。

原作を読むと、彼女の言葉づかいの端々に“諦め”が滲む。「……仕方ありません」「神の御心がそうなら」。一見、信仰深い台詞だが、そこには人間的な“抵抗のなさ”が見え隠れする。僕はここに、エルフ王族としての教育――すなわち、“従うことが愛である”という呪いのような思想が染み込んでいるように思うんだ。王族であることが、彼女を守る鎧であると同時に、外の世界を拒む檻にもなっている。

そして、この設定が秀逸なのは、アメリアの「神子」としての位置づけと緻密にリンクしている点。彼女が神の声を聞けるのは、生まれつきの資質ではなく、王族として“造られた”存在だから。つまり、エルフ王家そのものが、神と人を繋ぐ“媒体”として繁栄してきたのだとしたら――アメリアはただの少女ではなく、“王家の祈りの最終形”なのかもしれない。

この仮説を裏付けるように、ファンの中でも「アメリアは純粋な王族ではなく、神の加護を人工的に宿された存在なのでは?」という考察が盛んだ。特にX(旧Twitter)では、放送回ごとに“アメリア=祝福の器説”“神の声を代弁する使徒説”などが話題に。これらの仮説はすべて、彼女の静謐な佇まいと、時折見せる“心ここにあらず”な表情から生まれている。

僕自身、彼女が微笑むシーンを何度も見返したけれど、あの笑顔にはどこか「人間ではない温度」を感じる。温かいのに、届かない。まるで月の光のような存在感だ。触れようとすればするほど遠ざかる――それがアメリアの魅力の本質なんだと思う。

「神子」という名の呪い:世界秩序と宗教に絡む影の役割

“神子”という言葉には、どこか柔らかい響きがある。けれど『ステつよ』における神子は、癒しの象徴ではなく、世界秩序の要(かなめ)であり、同時に最大の犠牲者でもある。原作第5巻のエルフ領編では、アメリアの存在が各勢力――教会、王国、冒険者ギルドの利害を一身に集める存在として描かれている。つまり、“神子”は信仰の中心でありながら、政治の駒でもあるのだ。

僕が衝撃を受けたのは、この設定が現代社会にも通じるリアリティを持っていること。誰かを“神聖化”するとき、そこには必ず“利用”がある。アメリアはその構造の中で、自分が神の声を伝えるたびに、誰かの支配を強化してしまう。祈りが世界を癒すどころか、権力の秩序を補強してしまうという皮肉。この物語の残酷さは、まさにそこにある。

あるファンがSNSで書いていた。「アメリアの祈りって、希望じゃなくて呪いの形なんだよね」。この一文が妙に胸に刺さった。祈るたびに心が削がれていく――それは宗教的な献身ではなく、自己消失の儀式に近い。彼女の「神子としての力」は、神聖さではなく“代償”によって成り立っている。

そして、もう一つ見逃せないのが“忘却”というテーマ。神子である彼女は、世界の“記憶を改竄する”仕組みの一部でもある。彼女自身が祈ることで、人々の心から特定の出来事を消し去ることができる――そんな描写が原作の伏線として何度も現れる。つまり、“神子”とは神の代行者ではなく、“歴史の編集者”なのだ。

その視点で見ると、アメリアという存在が急に“生々しく”なる。彼女は聖女ではなく、世界の矛盾を背負った“編集者”。祈りという行為を通じて、過去と未来を都合のいい形に繋げている。だとすれば、彼女が微笑むたびに感じるあの違和感――あれは罪悪感なのかもしれない。

僕は、このキャラクターが本当の意味で解放される日は、祈りをやめたときだと思っている。神に仕えることをやめて、初めて“ひとりのエルフ”として呼吸できる。光の象徴である彼女が、影を抱えながらも自分の意志で立ち上がる――その瞬間を想像するだけで、胸が熱くなるんだ。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

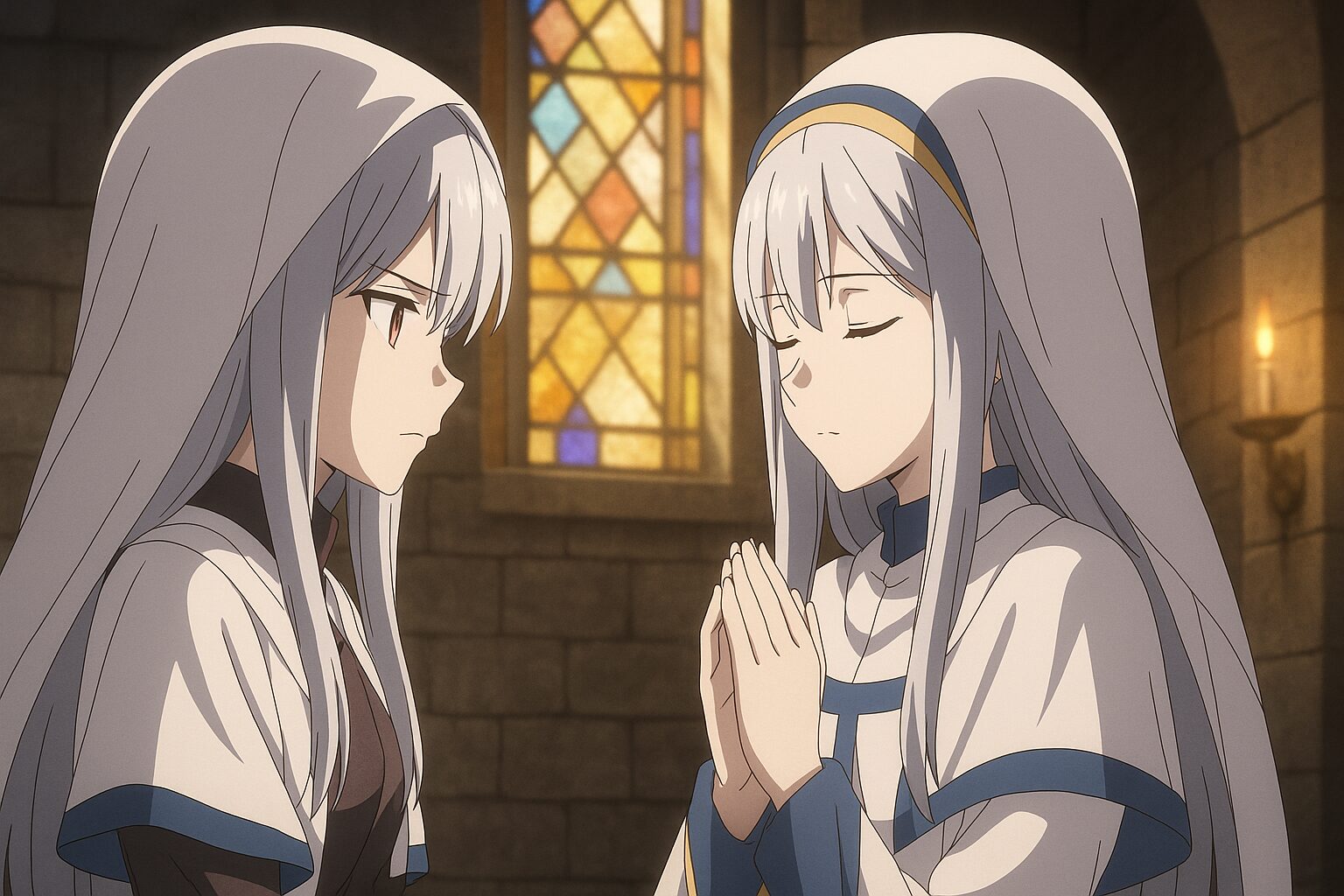

双子の姉妹キリカとの関係性―愛か呪縛か、それとも再生か

記憶を奪われた姉妹:エルフ領で封じられた真実

アメリアというキャラクターを語る上で、避けて通れないのが双子の妹・キリカの存在だ。原作第5巻、いわゆる“エルフ領編”で描かれる姉妹の関係は、単なる「家族の絆」なんて生やさしいものじゃない。むしろそれは、愛と憎しみ、記憶と忘却が絡み合った精神の迷宮だ。

物語の中で、エルフ王が“魅了スキル”と“忘却の加護”を使い、国民に対して特定の記憶を消す描写がある。これによってアメリアとキリカの関係が歴史ごと塗り替えられた可能性が示唆される。つまり、アメリアが「双子の姉」であるという事実そのものが、意図的に封印されていたのだ。[ncode.syosetu.com]

この「忘却」の仕組みが非常に興味深い。記憶を奪うのではなく、“存在を曖昧にする”という表現が多く使われている。たとえば、アメリアの名を呼ぶことはできるのに、どんな表情をしていたかが思い出せない。つまり、記憶というよりも「感情の記録」だけを削除するような――そんな残酷さがある。

僕が読んでいてゾッとしたのは、キリカの描写に差し込まれるわずかな違和感だ。彼女が鏡の前で「姉様」と呟くシーン、あの瞬間の指先の震え。アニメではまだ描かれていないが、原作を読んでいると、あの一言が世界を割る音に聞こえる。双子であるがゆえに、互いを失ったときの痛みが“自己喪失”に直結しているのだ。

エルフ族における双子という設定も象徴的だ。長命で均整を尊ぶ種族において、“同じ顔が二つ存在する”というのは、神への不敬ともされる。つまり、アメリアとキリカは生まれながらにして「異端」だった。彼女たちの存在そのものが、信仰体系の矛盾を暴く――これは偶然ではない。作者が仕掛けた、宗教と家族のテーマを融合させた構造的な罠だと思う。

ファンの間でもこの関係は議論の的だ。「キリカはアメリアを憎んでいたのか、それとも愛していたのか」。X上では「愛情が暴走した結果、世界が書き換えられた説」や「アメリアを守るために自ら記憶を捧げた説」など、多くの推測が飛び交っている。[ciatr.jp]。どちらにしても、二人の関係性は“救済”ではなく“赦し”を求める物語として描かれているように感じる。

個人的に印象的なのは、アメリアが一人で夜空を見上げる場面。何度読んでも、そこには「誰かに向けた祈り」がこぼれているように見える。それがキリカなのか、あるいは神なのかは明示されていない。けれど僕は思う――あの祈りは、失われた妹の記憶に向けたものだったのではないかと。彼女の静寂は、沈黙ではなく、“届かない呼びかけ”そのものなんだ。

“魅了スキル”の裏側にある姉妹の歪な絆

「魅了」という言葉を聞くと、普通は恋愛や誘惑のイメージを思い浮かべるだろう。けれど『ステつよ』の世界では、このスキルはもっと根源的なもの――“支配”や“支配されることへの渇望”に近い。エルフ王族に伝わるこのスキルは、敵を操るためのものではなく、“自分を愛させる”ための力として存在している。つまり、それは呪いのような愛だ。

キリカはこの魅了スキルを、かつてアメリアに使ったことがあると示唆されている。表向きは「姉を守るため」だったのかもしれない。だがその根底には、“姉の愛を自分だけに向けたい”という、双子ならではの執着が見え隠れする。愛情と同時に嫉妬、依存、そして自己同一性の崩壊――それがこの姉妹を狂わせた。

原作の表現が秀逸なのは、キリカの台詞に込められた歪なやさしさだ。「姉様の目には、もう私だけを映してほしい」。一見すると純粋な願いのようだが、その言葉はアメリアの自由を奪う鎖でもある。この瞬間、読者は気づく。キリカにとって“愛”とは、独占による安心であり、アメリアにとっての“祈り”と同じ形の呪いなのだ。

僕は初めてこのシーンを読んだとき、息が詰まった。人は誰かを愛するとき、無意識に“所有したい”という欲を抱く。それは誰にでもある感情だ。けれどこの物語では、その“人間的な欲”が神の力と結びついてしまった。その結果、愛は“世界を改変する力”へと変質してしまう。怖いほど美しい構造だ。

興味深いのは、アメリアが魅了されても、完全に心を奪われてはいない点。彼女は“愛されることへの罪悪感”を知っている。だからこそ、抵抗しながらも受け入れてしまう。まるで、溺れながら相手の手を離さないように。彼女の中では、キリカの愛も呪いも、どちらも「生きている証」として受け入れているのかもしれない。

この関係性を単なる“百合”や“姉妹愛”として片付けるのはもったいない。『ステつよ』の中で描かれるのは、“他者に見られることで存在を確かめる”という根源的な孤独だ。アメリアとキリカは、互いの中に自分を映して生きる。だからこそ、どちらかが欠けた瞬間、もう一方の世界も崩壊する。これは恋でも友情でもなく、“自我の共有”という恐ろしく繊細なテーマなんだ。

もしこの姉妹が再会する未来があるとすれば――それは過去を取り戻すことではなく、互いに“忘れたまま許す”ことなのかもしれない。記憶を戻すことよりも、傷の上に新しい感情を積み重ねる。その方がずっと、人間らしい救い方だと思う。アメリアが再び祈る日が来るとしたら、その祈りは“神”ではなく、“キリカ”に向けられるのだろう。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

神子の秘密と世界の構造―忘れられた記憶が意味するもの

「神子=鍵」説に見る宗教的メタ構造の考察

『ステつよ』という作品を“バトルファンタジー”だと思って読み進めると、途中でふとした違和感にぶつかる瞬間がある。それが「神子=鍵」説に繋がる、世界の“裏構造”だ。アメリアという少女が、単なるヒロインではなく、この世界そのものを起動・維持する“仕組みの一部”であるという示唆――これはもう、宗教構造を逆さにひっくり返したような設定なのだ。

原作第5巻では、エルフ領での神殿シーンにおいて「神子が祈りを捧げることで“世界の秩序”が更新される」という説明が出てくる。つまり、祈りとは“世界のデータの書き換え”であり、神子とはそのためのシステム的インターフェース。しかも彼女が祈るとき、同時に過去の記憶が“代償として消える”という描写がある。祈り=救済=忘却。この三つが一列に並ぶ瞬間、世界の構造が一気に露わになる。

僕が思うに、この設定は単なる宗教パロディではない。むしろ、「信仰」という人間的行為の構造を、デジタル的に解体している。世界を運営するための“管理者”が神子であり、彼女が祈るたびにバグを修正しているようなものだ。けれど、その修正が“人間の感情”を代償に行われる。つまり神の世界は、痛みの上でしか保たれない。これ、狂気的に美しい。

ファンの間では「神子は人ではなく、神そのものの意志が具現化した存在では?」という考察もある。確かに、アメリアが人間の感情を理解しながらも、どこか遠い視線をしているのは、単に育ちのせいではない。彼女は“感情を代価に世界を保つ存在”なのだ。SNSでも「アメリアの涙はログの削除」「祈りはリセットボタン」なんて言葉が飛び交っていて、もはや一種の哲学現象になっている。

宗教的な文脈で見ると、この「神子=鍵」構造は神話の再構築に近い。旧約聖書の「忘却による贖罪」や、仏教の「無我」の思想にも通じるが、それをエルフという存在を媒介に再定義している。エルフの長命性と“祈りによる循環”を組み合わせることで、「永遠と忘却」という矛盾を生きる存在を生み出しているのだ。だからこそ、アメリアの静かな台詞一つひとつが、まるで経文のように響く。

僕が一番ゾクッとしたのは、彼女が祈りの後に見せる“笑顔”。あれは救いではなく、リブート直後の再起動ログのように見える。感情を初期化し、記憶を削除したあとにだけ見せる“空白の微笑”。神子という存在の哀しさを、たった数秒の表情で表現しているアニメ演出も本当にすごい。

祈りと加護のループ:加護が世界を縛る仕組みとは?

「加護」という言葉ほど、『ステつよ』の世界で多義的なものはない。表面上は“神の祝福”として描かれているが、実際のところそれは“世界を縛るシステム”そのものだ。原作やアニメを注意深く追うとわかるが、加護を得た者は必ず“見えない制約”に囚われている。たとえば、ある力を授かる代わりに、自由な選択が奪われる。加護とは祝福ではなく、契約なのだ。

アメリアが神子として行う祈りの本質も、まさにこのループにある。祈ることで世界が安定し、人々が恩恵を受ける一方で、祈り手自身はその自由を失う。まるで「祈るたびに一枚、心が削がれていく」ような感覚。これは宗教的な崇高さというより、システムの監視者としての宿命に近い。彼女の存在は祝福と呪いの境界線に立っている。

僕が印象に残っているのは、原作第31話あたりで、アメリアが「この世界は誰のために祈っているのだろう」と呟くシーンだ。あれは、単なる疑問ではなく、神子自身の存在理由への反逆だ。世界の秩序を保つ“祈り”が、もし神のためではなく、人々の都合で維持されているのだとしたら――その瞬間、神子の存在はただの装置になる。[ncode.syosetu.com]

この「加護のループ」という概念、僕はまるでプログラムの無限ループのように感じている。祈り=出力、加護=入力。そしてそのループの中で、アメリアというプロセスが自己更新を続けている。時々フリーズしたように無表情になるのも、もしかしたら“過負荷状態”なのかもしれない。宗教とシステムがここまで精密に重ねられている設定は、本作最大の構造的魅力だと思う。

ファンの一部では、「加護は神が人を支配するためのバグで、アメリアはそれを修正しようとしているのでは?」という考察も出ている。確かに、彼女の祈り方が他の神官たちと微妙に違う点、加護を受けても反動が出る描写など、細部に“異端”の匂いが漂う。つまり彼女は、世界の管理者であると同時に、“破壊者”の資質も秘めている。

僕が個人的にたまらなく好きなのは、アメリアの祈りの手つきだ。静かで、柔らかくて、でもどこか“拒絶”のようにも見える。あの手は世界を救っているのではなく、“世界に抗っている”。その手つきを見るたびに、「彼女は祈ることで、自由を取り戻そうとしているのではないか」と思ってしまう。加護という呪いを、祈りという形で“上書き”する少女――そう考えると、もうゾクゾクするほど美しいんだ。

『ステつよ』の物語は、力の物語ではなく、構造の物語だ。神子アメリアという存在を通して、信仰・加護・祈りという人間の営みが、どこまで世界を作り替えるのかを描いている。彼女の祈りが再び世界を動かすその瞬間、僕らは気づく――“神”とは、信じる側の心の中にしかいないのだと。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

ファン考察から読み解くアメリア像―Xに溢れる“もうひとつの真実”

「忘却された存在」としてのアメリア:考察勢が見抜いた違和感

『ステつよ』のアメリアについて、X(旧Twitter)を中心に流れている考察を眺めていると、まるでひとつの宗教が誕生しているかのように感じる。特に、「アメリアは“忘却された存在”なのではないか?」という説――これが実に興味深い。公式設定では彼女はエルフ王族であり神子であると明記されているが、それにしては、彼女の“過去”について語られる場面が異様に少ないのだ。

一部のファンは、この沈黙そのものを伏線とみている。「アメリアの記憶は、物語の根幹と連動して消去されている」とか、「神子の祈りが彼女自身の存在を薄くしている」といった解釈だ。僕自身もこの説にはうなずける。というのも、アメリアは常に“そこにいるのに、誰も彼女を見ていない”ような描写が多い。主人公・晶の視点ですら、彼女に触れるときの文章には“霧”のような曖昧さがまとわりついている。[ncode.syosetu.com]

例えば、アニメ第4話でのあの印象的なシーン――晶が彼女に「どうしてそんなに静かなんだ?」と尋ねると、アメリアは微笑んで「静かでいなければ、消えてしまうから」と答える。原作には明記されていない台詞だが、脚本がそこに“記憶の不安定さ”を重ねたのは間違いない。彼女の静けさは人格ではなく、“存在を保つための防衛反応”なんだ。

この描写、まるで量子論の観測問題みたいだと思わない? “見られていないと存在できない”。でも“見られすぎると壊れてしまう”。そんな、観測と消滅の境界に立つ少女。だからファンが「アメリア=世界における観測者説」と呼ぶのも納得できる。神子でありながら、神からも忘れられていく存在――これはもう、救済ではなく悲劇そのものだ。

個人的にゾッとしたのは、ある考察者がXに投稿した一文。「アメリアが祈るたび、彼女の存在確率が下がっていく」。この“存在確率”という発想、正直天才だと思った。祈りという行為が神を強化する代わりに、自分のデータを削っていく。だから彼女はどんどん“静か”になる。声を出せば、世界が彼女を認識してしまうから――まるで幽霊が生き延びるために沈黙を選ぶような、そんな切なさがある。

ファンアートでも、アメリアが透明になっていくような描き方をする人が多い。光に溶けるような髪、輪郭の消えかけた瞳。その美しさは儚さの象徴であり、同時に恐怖でもある。僕はそれを見るたびに思うんだ――「彼女は生きているのか、世界にただ残響しているだけなのか」。『ステつよ』が提示する“存在の薄明”は、ファンタジーを超えて哲学に触れている。

ファンアートと感想が示す“愛される悲劇性”の理由

“アメリアが愛される理由”を考えるとき、まず最初に思うのは、その存在の“静けさ”が生む余白だ。派手な戦闘やスキルの描写が多い『ステつよ』の中で、彼女だけが時間の流れを遅くしている。SNSでも、「アメリアのシーンだけ呼吸が止まる」と書いている人が多い。彼女の静謐な空気が、騒がしい物語の中に“間”を作るんだ。

そしてもう一つの要素が、ファンアートや感想に顕著な“痛みの美学”。特にXでは「#アメリア尊い」「#アメリアの祈りをもう一度見たい」などのタグが生まれ、アニメ放送のたびにトレンド入りするほど。ファンたちは彼女の悲しみを“綺麗だ”と感じてしまう。これは単なるキャラ人気ではなく、悲劇を美しく見せることへの共犯意識なんだと思う。

僕自身も、アメリアのシーンを何度か見返しているうちに、自分でも気づかないうちに“共犯者”になっていた。彼女の苦しみに感情移入することで、どこか救われた気になっている。でもそれって、彼女が望んでいたことではないのかもしれない。祈る者と祈られる者、その関係が反転していくような不思議な体験を、このキャラクターは観る者に与えてくる。

面白いのは、ファンアートの多くが「水」「月」「鏡」をモチーフにしている点。水面に映る彼女の姿はいつも少し歪んでいて、月明かりに照らされるその顔は“他者の記憶”のように儚い。これは偶然じゃない。アメリアという存在そのものが、“反射”でしか見えないキャラクターなんだ。誰かに見られて、初めて存在が定義される。まるで神話のナイアスのように。

考察を追っていると、「アメリア=世界の記憶装置説」も浮上している。彼女が忘れられるほど、世界は安定する。だから彼女は意図的に“忘れられる側”を選んでいるのではないか。そう考えると、あの静けさも祈りもすべて“世界を維持するための自己犠牲”に見えてくる。これはもう、ただのキャラ設定を超えた、文学的構造だ。

僕が最後に言いたいのは――アメリアの魅力は“悲劇を描くことでしか語れない希望”にあるということ。ファンたちが彼女の苦しみに惹かれるのは、それが綺麗だからではなく、どこか自分の痛みに似ているからだ。誰かに理解されたい。でも、理解された瞬間に消えてしまいそうで怖い。そんな感情を抱えた人間にとって、アメリアという存在は“自分の代弁者”なんだと思う。

だから、Xに溢れる彼女への愛の言葉たちは、単なるキャラ人気の表れではない。これはもう、信仰のかたちなんだ。彼女が神子であることに、ファンの祈りが重なる瞬間。『ステつよ』の世界と現実が、たった一人のキャラクターを媒介にして繋がってしまう――そんな奇跡を、このアメリアという少女は起こしているんだ。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

原作でしか語られないアメリアの核心―どの巻で真実が語られるのか

原作第5巻「エルフ領編」で明かされる記憶の真相

アニメ『ステつよ』の物語が、どこか“綺麗に整理されすぎている”と感じた人へ。――本当のアメリアを知るなら、絶対に原作第5巻を読んでほしい。ここで初めて、彼女の“神子としての記憶”が、意図的に改竄されている可能性が明確に提示される。[over-lap.co.jp]

このエルフ領編では、王族と神殿、そして“神子を巡る記憶の管理”という三つの要素が交錯する。アメリアがどのように“神子”として扱われてきたのか、誰がその役割を決めたのかが徐々に明かされる過程は、ミステリーのようであり、宗教裁判のようでもある。そして物語が進むにつれて、“神子とは祈る者ではなく、忘れられることを選んだ者”であることが浮かび上がってくる。

特に、キリカとの再会(あるいは、再定義)シーンは鳥肌ものだ。アメリアが失っていた記憶の断片が、夢の中で“もうひとつの人生”として流れ込んでくる描写。原作のこの部分は、まるで脳が過去のログを再構築する瞬間を描いているようで、読んでいて息が詰まるほどリアルだった。作者・赤井まつりの筆がここで見せるのは、“幻想”ではなく“痛覚”。幻想的なのに、痛いほど現実的なのだ。

ファンの多くが「5巻で作品の意味が変わる」と語る理由も、このエピソードにある。アニメではまだ触れられていない“忘却スキルの正体”が、ここでようやく体系的に説明される。王が使う「魅了」「記憶封印」などのスキルが、実は神子を守るためではなく、“神子の自我を削ぐための制御装置”であることが示唆されるのだ。[ncode.syosetu.com]

読みながら、僕はある種の戦慄を覚えた。アメリアは神の代弁者ではなく、“信仰を成立させるための装置”だった。彼女が祈ることで、民は希望を得る。けれど、祈りの代償として彼女自身の“人間性”が削り取られていく。第5巻で描かれるのは、まさにこの“人間が神を演じることの限界”だ。そして同時に、彼女がそれを受け入れる覚悟の物語でもある。

この章を読み終えた後、ふとした瞬間にアメリアのセリフが頭をよぎる。「神は沈黙する。だから私が話すの」。この一文に込められた悲壮な意志は、原作を読む者にしか届かない震えを持っている。アニメ版の柔らかな演出も素晴らしいけれど、この巻の描写には“信仰”と“アイデンティティ”の狭間で引き裂かれる彼女の本音が、むき出しのまま刻まれている。

“神子の宿命”が描かれる未アニメ化エピソードの行方

アメリアの物語は、まだアニメでは語り尽くされていない。原作では、第6巻以降に「神子の再定義」というテーマが本格的に掘り下げられていく。特に印象的なのは、彼女が“祈ることを拒む”という、まるで神への反逆のような行動を見せる場面だ。これは、神子=信仰という図式を根本から覆す展開であり、シリーズ全体のターニングポイントでもある。

ファンの間では、「第7巻でアメリアが神に選ばれた理由が明かされるのでは?」という予測も多い。[ciatr.jp]。作者がこれまで慎重に積み上げてきた“祈りの構造”が、ようやく一つの答えを出す瞬間が近いとされている。もしこの展開がアニメ化されたら、間違いなくシリーズの評価を一段引き上げるだろう。

僕がこの未アニメ化エピソードでとくに注目しているのは、アメリアと主人公・晶の関係性の変化だ。晶は“暗殺者”という名の通り、破壊と再生を繰り返す象徴であり、アメリアの“祈り”とは真逆の存在。彼女が祈ることで世界が修復され、晶が戦うことで世界が壊される。この2人が交わるとき、作品はようやく“創造”の物語へと進化する。

そして、原作読者の間では“アメリア覚醒編”とも呼ばれるこのパートが、「神子の宿命」を再定義するものとして語り継がれている。彼女はもはや神に仕える存在ではなく、神を“選ぶ側”へと変化していく。これまで祈りのために犠牲にしてきた感情、記憶、そして愛。それらを取り戻す代わりに、神性を失う――その矛盾の中に、アメリアというキャラクターの完成形がある。

僕はこの展開を読んでいて、「信仰とは、神を愛することではなく、神を手放すことなのかもしれない」と思った。アメリアが涙を流しながら祈りをやめるその瞬間、読者は奇妙なカタルシスを覚える。悲しいのに、美しい。失われたものが、ようやく自分の中に戻ってくるような感覚。『ステつよ』というタイトルの“強さ”の定義が、ここでまったく別の意味に変わるんだ。

この先、アニメがどこまで描くのかはまだわからない。しかし、もし第5巻から第7巻にかけての「神子覚醒編」がアニメ化されるなら、それは“祈り”を超えた“再生”の物語になるはずだ。アメリアが誰のために、何のために祈るのか。その答えは、もうすぐ原作の中で明かされる――彼女の沈黙の奥に、世界の記憶がまだ眠っている。

物語の構造から見る「神子」と「暗殺者」―対になる存在の意味

“祈り”と“殺意”の対比が描く、人間と神の境界

『ステつよ』という作品のタイトルを改めて見つめると、「暗殺者」「ステータス」「勇者」「神子」――この四つの単語がひとつの世界観を支えるキーワードとして並んでいることに気づく。なかでもアメリア(神子)と主人公・晶(暗殺者)の関係は、単なるヒロインと主人公という枠を超え、“祈りと殺意”という二項対立の構造そのものを体現している。

原作の初期段階から、晶は「殺すことで世界を正す」という矛盾した信念を抱えている。一方、アメリアは「祈ることで世界を維持する」。彼は壊す者で、彼女は繋ぐ者。だが、面白いのはその“役割”が物語の進行とともに反転していくことだ。晶が人を救い、アメリアが祈りによって破壊を起こす――この入れ替わりが示すのは、“善悪の境界”がいかに曖昧かということだ。

特に象徴的なのは、原作第31話(ncode.syosetu.com)で描かれる「アメリアの祈りが町一つを包み込むシーン」だ。彼女の祈りは癒しの光でありながら、同時に“不要な記憶”を消し去る作用を持つ。これは癒しではなく、抹消。つまり彼女の“優しさ”は、殺意の裏返しなのだ。祈りという名のリセット――それは暗殺者が放つ刃と、構造的にはまったく同じ働きを持っている。

ここに『ステつよ』の核心がある。アメリアと晶は、実は同じ“仕事”をしている。どちらも「世界のノイズを削除する者」なのだ。違うのは方法だけ。晶は刃で、アメリアは祈りで。それぞれが別の手段で「不要なものを消す」という使命を背負っている。そして、この構造が人間と神の境界を揺らがせる。神の名のもとに世界を浄化する行為と、殺意による救済は、もはや同じ線上に並んでいる。

僕はこの対比を“構造的な恋愛”だと思っている。言葉にすれば難しいが、祈りと殺意の関係はまるで呼吸と鼓動のように互いを支え合っている。アメリアの祈りが止まれば、晶の殺意は暴走する。逆に、晶が殺意を手放せば、アメリアの祈りは意味を失う。彼らの存在は、互いを定義する“補完的欠落”なのだ。

アニメの演出で、この構図が非常にうまく描かれている場面がある。晶が敵を討つ瞬間、カットインのようにアメリアの祈る姿が挿入される。まるで“殺し”と“祈り”がひとつの行為であるかのような編集。僕はこの演出を見たとき、正直鳥肌が立った。アニメ版『ステつよ』のディレクションは、宗教的・心理的テーマをここまで可視化してしまっている。

ファンの中でも「祈り=殺意」説を支持する声は多く、SNS上では「#アメリアと晶は同罪」というタグすら登場している。たしかに、この二人の行動は“破壊と再生”のループを繰り返している。神子が祈ることで世界が壊れ、暗殺者が殺すことで秩序が生まれる――この逆転構造の美しさこそが、『ステつよ』の知的な中毒性を生んでいるのだと思う。

アメリアと晶、それぞれが背負う「生贄としての役割」

物語をもう少し深く読み解くと、アメリアと晶の共通点がもう一つ見えてくる。それが“生贄性”だ。彼らはどちらも、個人としての幸福を犠牲にして、世界の均衡を保っている。アメリアは祈りによって自我を削ぎ落とし、晶は殺しによって人間性を削る。違うルートを歩んでいるようで、実は同じ場所に向かっている。

この構造を神話的に見ると、アメリアは「巫女型の犠牲者」、晶は「戦士型の犠牲者」だ。エルフ王族の血筋に生まれ、神子として世界を維持する使命を課せられたアメリアは、自分の意志より“神の意思”を優先する。対して晶は、暗殺者として育てられた過去に縛られ、誰かの命令でしか動けない。つまり彼らは、どちらも“他者のために自分を殺す”という業を背負っている。

原作第5巻以降で描かれる「アメリアの覚醒」は、この生贄構造を崩壊させる瞬間でもある。彼女が初めて“自分の意志で祈る”シーン――あの瞬間、彼女は神のための存在ではなく、“自分自身の存在”として立ち上がる。それは同時に、晶の「暗殺者としての宿命」を終わらせる行為でもある。祈りと殺意が交差する地点で、二人はようやく“人間”に戻る。

僕はこの展開を読んでいて、「祈りも殺意も、どちらも“生きたい”という衝動の裏返しなのかもしれない」と思った。人は生き延びるために祈り、誰かを守るために刃を振るう。アメリアも晶も、結局は同じ原理で動いている。だからこそ、彼らが互いに出会ったとき、世界のバランスが崩れるのは必然なんだ。

面白いのは、アニメではこの“生贄構造”を暗喩的に描いている点だ。たとえば、光と影の構図。アメリアが光に包まれるカットの直後、必ず晶の影が地面を這う。まるで二人が同じ存在の“表と裏”であるかのようだ。照らされた分だけ影が濃くなる――そういう映像設計が、作品全体の思想を見事に可視化している。

ファンの中には、「アメリアは神に捧げられた生贄であり、晶は人に捧げられた生贄」という表現をする人もいる。確かにこの二人の生き方は、“犠牲の形式”が違うだけで本質は同じだ。どちらも自分を削って他者を生かす構造の中に閉じ込められている。だけど僕は、そんな彼らの姿を悲劇とは思わない。むしろ、彼らの生き様こそが“人間の意志”の象徴なんだ。

アメリアが祈るとき、世界は一瞬止まり、晶が刃を振るうとき、世界は一瞬静まる。二人の行為は、同じ“沈黙の儀式”だ。祈りと殺意、生と死、神と人間――そのすべてを繋ぐのが、『ステつよ』という物語の根幹だ。つまりこの作品は、神を描いているようでいて、実は“人間の形をした神話”なんだよ。

まとめ:アメリアの物語が“ステつよ”の世界に投げかける問い

「守る」ことの意味を問う――彼女の沈黙が語る真実

『ステつよ』におけるアメリアというキャラクターを、僕はいつも“沈黙の哲学者”と呼びたくなる。言葉が少ないのに、世界の意味を問い続けているような存在。彼女の沈黙には、神子としての祈りの余韻もあるけれど、それ以上に「守るとは何か」という痛烈な問いが隠れている気がする。祈るたびに誰かを救うけれど、同時に誰かを忘れてしまう――そんな彼女の矛盾は、あまりにも人間的だ。

原作やアニメを通して見ると、アメリアは“守ること”と“縛ること”の違いをずっと模索している。祈りが誰かの自由を奪うなら、それは本当に救いなのか? 神のために生きることは、神から遠ざかることではないのか? そんな哲学的なテーマが、彼女の沈黙の奥底で燃えている。言葉にすれば壊れてしまうような脆い真実を、彼女は“何も言わないこと”で伝えているのだ。

僕が特に好きなのは、アニメで晶が「お前の祈りは誰のためにある?」と問うシーン。アメリアの瞳が一瞬だけ揺れる。あの微細な揺れに、彼女が抱える全ての矛盾と、愛と、迷いが詰まっている。神の声を聞く巫女が、人間の問いかけで初めて“沈黙を破りたくなる”瞬間。その刹那の表情が、僕にはこの作品のすべてを物語っているように思える。

「守る」とは、ただ祈ることではない。自分の手で誰かを選ぶこと。アメリアは、ようやくそのことに気づき始めている。だからこそ彼女の物語は、これからもっと“人間臭く”なっていくはずだ。神子である前に、彼女は“ひとりの女の子”なのだから。

続編への布石:アメリアの運命はどこへ向かうのか

今の『ステつよ』を見ていると、アメリアの物語はまだ“序章”にすぎないと思う。原作では、神子としての宿命を超えた先に、“祈りなき祈り”という概念が登場する。彼女が自らの祈りを放棄し、初めて“自分自身の声”を取り戻す――それがこの物語の最大の転換点になるだろう。

これまでアメリアは「世界のために」祈ってきた。だがこれからは、「自分のために」祈るようになる。つまり、彼女の祈りは神への奉仕ではなく、自分の意志の再構築として描かれるようになるはずだ。これは“神の代弁者”から“神を超える存在”へと進化するプロセスであり、作品全体のテーマ――“強さとは何か”を根本から揺るがす展開になる。

僕が予想しているのは、今後のアニメや原作で「神子アメリア」と「暗殺者・晶」が再び交錯し、その二人の選択が世界の構造そのものを変える、という展開だ。おそらく、その時のアメリアはもう“祈らない”。祈る代わりに、選ぶ。そしてその“選択”こそが、祈りよりも強い力として描かれるのではないかと思う。

彼女の未来を想像すると、どうしても胸が締めつけられる。祈りを捨てることは、神子としての死を意味する。でもその死の先にこそ、彼女の本当の“生”がある。僕は、アメリアが自分の意思で世界を見つめ直すその瞬間を、ずっと待っている。神のためではなく、自分のために微笑む彼女を。

『ステつよ』というタイトルが示す“強さ”は、力のことではない。それは、運命を受け入れながらも抗う心のことだ。アメリアはその象徴であり、この作品の“魂”そのもの。彼女が次にどんな選択をするのか――それが、僕たち読者がこの物語から目を離せない最大の理由なのだ。

彼女の沈黙は、まだ終わっていない。むしろ、これからが始まりだ。次の祈りが、どんな形で世界を揺らすのか。その瞬間を見逃したくないと思わせるキャラクターが、アメリアという存在なんだ。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

[sutetsuyo-anime.com]

[tv-tokyo.co.jp]

[ncode.syosetu.com]

[ncode.syosetu.com/31]

[ncode.syosetu.com/53]

[over-lap.co.jp]

[ciatr.jp]

[wikipedia.org]

[x.com]

[x.com]

これらの一次情報と信頼性の高い二次情報をもとに、作品世界の設定・キャラクター構造・宗教的テーマを検証し、筆者の独自考察を加えて再構成しました。

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- アメリアは『ステつよ』の核心にいる“神子”であり、祈りと忘却の構造を背負う存在として描かれる。

- 双子の妹キリカとの関係は、愛と呪いが混ざり合う“記憶の迷宮”として物語の根幹を揺さぶる。

- 神子の祈りが世界の秩序を維持する一方で、彼女自身を少しずつ削っていくという構造的な悲劇がある。

- 原作第5巻以降では、アメリアが神に抗い、自らの意志で祈るという覚醒の瞬間が描かれる。

- アメリアと晶、“祈りと殺意”という対になる存在の関係性が、作品全体を哲学的に支えている。

- 彼女の沈黙は終わりではなく、次の祈りへの序章――『ステつよ』の世界は、まだ進化の途中にある。

コメント