誰かを守ろうと手を伸ばした瞬間、その手が「怖い」と言われてしまう苦さ──東島丹三郎という男の物語には、そんな青春の裂け目が静かに埋まっているように思えるのです。

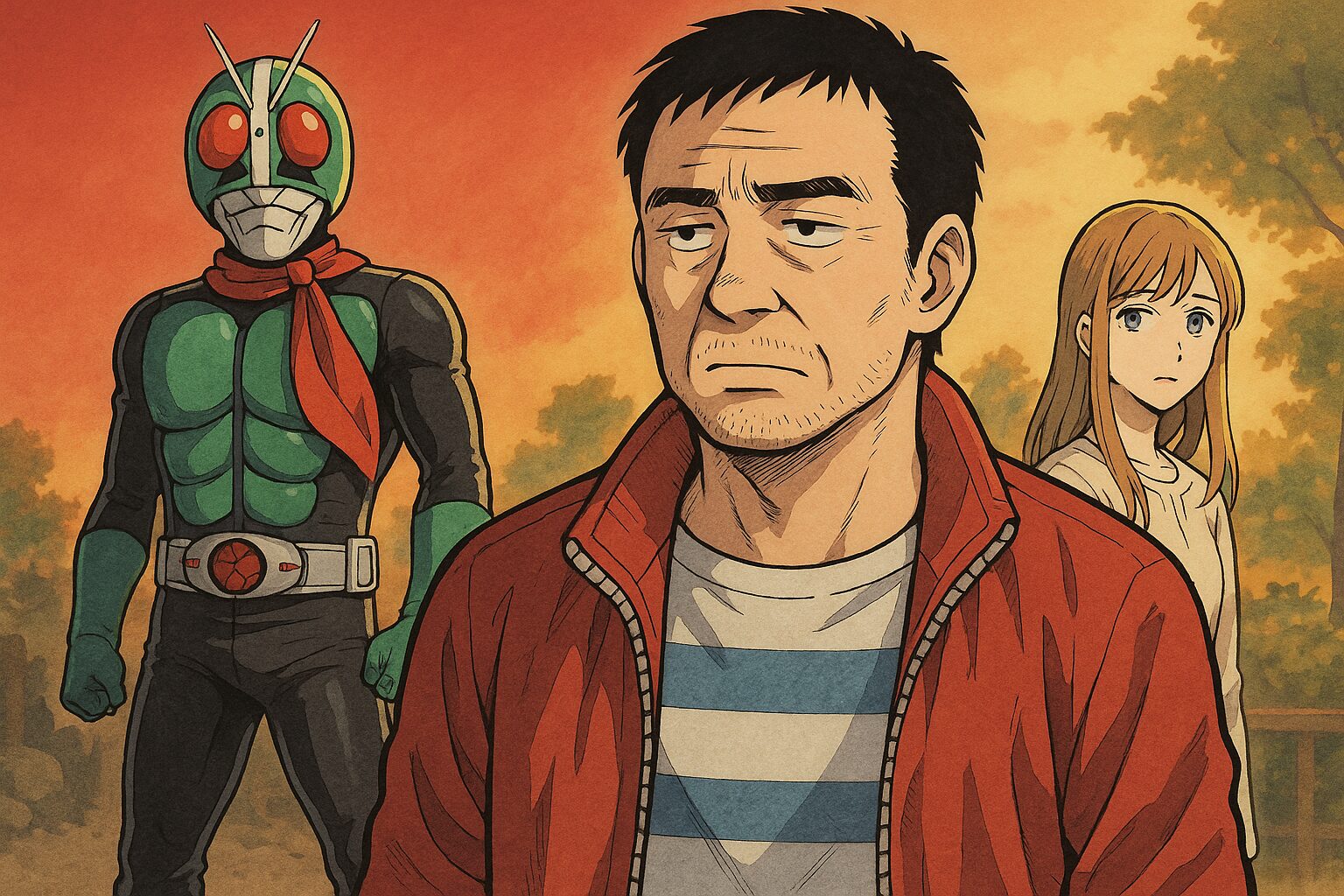

40歳、中年、フリーター。だけど彼の胸の奥では、いまも仮面ライダー1号の変身音が鳴り続けていて、その“子どもの頃からの叫び”が、エミリーとの過去と重なりながら物語の芯を熱くしていきます。

特撮への憧れも、こじれた初恋も、社会の片隅でくすぶってきた時間も──全部が「中年ヒーロー誕生の原点」として繋がってしまう。そんな物語だからこそ、人は丹三郎の背中を追ってしまうのだと感じています。

この導入では、公式情報と読者コミュニティの“生の声”を重ねながら、作品の核にある切なさと熱さを深掘りできるよう構成していきます。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

東島丹三郎は仮面ライダーになりたいとは何か:作品の魅力とテーマ性

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

公認オマージュ作品としての特異性と世界観の成り立ち

この作品を語るうえで、とくに注目すべきなのは「仮面ライダーを名乗れる世界観」が、単なるパロディではなく“公認オマージュ”として成立している点です。東映や石森プロの監修が入ることで生まれるあの独特の空気──あれは、ただ設定にマニアックな用語を足しているだけでは絶対に再現できません。画面の端っこに漂う“特撮ヒーロー文化の湿度”みたいなものが、物語全体に薄く染み込んでいる。読んでいて、ふっと胸の奥に昭和の匂いが蘇る瞬間があるんです。

しかもその世界では「仮面ライダーは現実には存在しない」。この前提がすごく効いています。普通なら仮面ライダーがいてショッカーがいて…と設定を並べるところを、あえて全部現実寄りにして、生身の中年がライダーを夢見るだけの“ちょっと切ない世界”として描いている。だけど──ここが面白い──その現実世界に、時折“ライダー的瞬間”が差し込んでくるんですよ。偽物のショッカーや、意味深に配置された敵。読者としては「いや、これは偶然にしては出来すぎだろ……?」と、つい眉をひそめてしまう。

この“現実と特撮の境い目”みたいな揺れ方が、本作のもっとも大きな魅力だと私は思っています。たとえば、丹三郎が山籠もりで得たありえない身体能力──あの「リアルなのにリアルじゃない」境界感覚こそ、公認オマージュだからこそ許容されるズルさなんですよ。一度ハマると、読者としては戻れません。

そして、個人的に何度も読み返してしまうのが、作品全体の“温度”。シリアスな展開が続いていても、どこかで必ず“ヒーローを夢見る大人”の温度に戻ってくる。これは分かる人には分かると思うんですが、あの温度って、特撮ファンがずっと胸の内側に抱えてきたものに近いんです。仮面ライダーを好きだったあの子どもの自分を、まだ心の奥でそっと飼いならしている感じ。

だからこそ、この作品はただのギャグ漫画にもなりきれないし、特撮アクションだけでも語れない。丹三郎の存在そのものが「特撮という文化の不思議な延命装置」みたいな側面もあって、読むたびに“作品の外側”の歴史まで意識させられるんですよね。

「大人になりきれない大人」をどう描くか:読者が共鳴する理由

東島丹三郎というキャラクターは、一見するとただの“こじらせ中年”に見えるかもしれません。でも、読み進めるほどに分かってくるのは、彼が抱えている「成長の保留」です。子どもの頃に抱いた感情を大人になっても捨てられない人間って、世の中には意外と多い。いや、多いどころか、歳を重ねるほどむしろ強くなる瞬間すらある。そういう“未処理の夢”を、丹三郎は真正面から背負い続けているんです。

彼が40歳になっても仮面ライダーを信じているのは、現実逃避でも、幼稚さでもなく、ある意味では「自分が自分であるための儀式」。ここが胸に刺さる。大人になるというのは、夢を捨てることじゃなくて“折り合いをつける技術を覚えること”だと言われていますが、丹三郎はその技術の習得にあまりにも時間がかかった。だからこそ、読者は彼の痛みを笑いながらも、どこかで「分かるよ……」と呟いてしまう。

さらに興味深いのは、丹三郎のこだわり方が“特撮オタクあるある”にとどまらず、もっと普遍的な痛みにつながっている点です。たとえば、子どもの頃の憧れを引きずっている自分。叶わなかった初恋。人に言えない趣味。誰にでもひとつはある「人には見せたくない宝物」。丹三郎はそれを全部抱えたまま大人になってしまった結果、“世界観から取り残された男”みたいな状態になっている。

でも、この孤独の描き方が絶妙で、読者はなぜか彼を笑い飛ばしたくなったり、ぎゅっと抱きしめたくなったりする。まるで、同級生のあいつが久々に会ったら全然変わってなくて、ちょっとだけ安心してしまう、あの感じ。私はこの作品を読むたびに、「大人になっても変われなかった部分」を丹三郎というキャラに預けているような感覚になるんです。

そのうえ、作者は丹三郎を単なる“痛いキャラ”として扱わない。彼の行動には、笑いの裏側に必ず“生きることの不器用さ”が滲んでいる。だから読者は馬鹿にしながらも、どこかで彼に救われている。そういう二重構造こそが、この作品が“中年ヒーロー物語”として成立している理由なんだと思います。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

東島丹三郎の人物像と“中年ヒーロー誕生”の原点

40歳フリーター、中年の叫びが生む“痛々しさと純粋さ”の同居

東島丹三郎という男を語るとき、最初に押し寄せてくるのは「どうしてこんなにも無様で、どうしてこんなにも美しいんだ」という感情なんです。40歳、フリーター、山ごもり、熊と戦える肉体、そして“仮面ライダーになりたい”。情報だけ並べると完全にギャグなのに、そのギャグの向こうで確かに燃えている小さな熱がある。これが丹三郎の厄介なところで、読者は笑いながら、いつの間にか彼の傷や孤独に自分の影を重ねはじめてしまう。

たとえば彼が山で鍛え続ける描写。あれって単なる筋トレではなくて、もっと祈りに近い行為なんですよね。誰にも見られないところで身体を削り続けて、でもその理由が「いつかショッカーにさらわれて改造されるため」という、あまりにも子どもじみた願望。こういう“悲しいほど純粋な動機”って、どこか胸に刺さりませんか? 私だけですか? いや、きっと多くの人が「分かる……いや分かりたくないけど分かる……」と変な汗をかきながら読んでいる。

さらに丹三郎の“痛さ”を支えているのは、彼が決して夢を語ることを恥じていない点です。普通、大人になると「好き」を隠す技術が身につきます。でも彼はそれができない。むしろ、「仮面ライダーになりたい」という言葉に人生すべてを預けてしまった。これはもう信仰のレベルで、仮面ライダーという存在が、彼の人生の“背骨”のように通っているんです。

そして読者は知ってしまう。「ああ、この男はずっと誰にも必要とされなくて、それでも誰かを守るための体を作り続けていたんだ」と。これを痛々しいと思うか尊いと思うかで、この作品の見え方は大きく変わります。でも、そのどちらもが同居しているからこそ、“中年ヒーロー誕生”というテーマに厚みが出ている。これは本当に見事だと思う。

私は読むたびに、丹三郎の部屋の片隅に置かれていた仮面ライダーグッズの山を思い出すんです。あれはただのコレクションじゃない。孤独な人生が形になった“信仰の遺跡”みたいなもの。だからこそ、丹三郎がグッズを処分してしまうシーンは胸が裂ける。あの場面こそが、中年ヒーローが再び立ち上がるための“前夜”なんですよね。

こういう積み重ねがあるから、丹三郎の行動は一見ふざけて見えて、実は誰よりも必死。そこがたまらなく魅力的で、読者は気づかないうちに「丹三郎の味方でいたい」と思ってしまう。中年ヒーローって、こういう“痛みの層”があると一気に輝きはじめるんです。

偽ショッカー事件と祭りのお面:丹三郎が初めて“現実で戦った日”

東島丹三郎という物語を決定的に変えたのが、あの“偽ショッカー事件”です。あれはもう、奇跡と悲劇とご都合と運命が全部ごちゃ混ぜになった瞬間で、私は初読のとき「あ、ここが丹三郎の人生の分岐点だ」と鳥肌が立ちました。だって、彼が40年間磨き続けた力が、ようやく“現実”に触れた瞬間なんですよ。

夏祭りという、どこか非日常の匂いが漂う場所。その雑踏の中で偽ショッカーが現れ、丹三郎が屋台で1号のお面を手に取る──あのシーン、本当にヤバい。屋台の薄いプラスチック越しに、かつて少年だった自分を見つめ返しているような構図で、読みながら喉が詰まるんです。お面を掲げた瞬間、丹三郎は“ただの大人”から“仮面ライダーの模造品でもいい、何かを守りたい人間”へと踏み出してしまう。

この踏み出し方がまた美しい。決意とか正義とか、そんなかっこつけた言葉では到底追いつかない。むしろ、半ば無意識に近い衝動で、“偽物のショッカー”に本気で立ち向かってしまう。この「勢いだけで世界を変えてしまう行動力」こそ、ヒーローものに必要な燃料なんですよ。読者はその刹那を見たとき、「あ、丹三郎は本物の仮面ライダーじゃないけど、本気で誰かを守ろうとしているんだ」と理解する。

私はこの場面を読むたびに、胸の奥が熱くなる。というのも、丹三郎が戦う理由は“誰も傷つけさせたくない”という純粋なものなんですが、そこにはもう一つ、隠れた動機があると思うんです。それは、「自分の40年間を無駄にしたくない」という祈りに近い感覚。彼自身が気づいていないけれど、あの戦いは彼の人生そのものの叫びでもある。

そして、偽ショッカーとの戦いによって、丹三郎の中の“現実と特撮の境界線”が一気に曖昧になります。これは読者にも伝染する。読者はふと「もしかして本当にこの世界にも悪がいるのでは?」と錯覚する。この錯覚こそが作品を強烈に面白くしているポイントなんです。

つまり偽ショッカー事件は、丹三郎の物語における“始まりの音”。それは、長年乾いた地面に降り注ぐ最初の雨のようなもの。読者はその瞬間を見届けながら、「ここから始まるんだな」と無意識に姿勢を正してしまう。こんな中年ヒーロー、他にはいないんですよ。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

エミリーとの過去が切なすぎる理由:青春期の歪んだヒーロー体験

高校時代、守るための暴力が“恐怖”へ変わった瞬間

エミリーという名前が出てくるだけで、胸の奥がざわつく読者は多いはずです。東島丹三郎の“中年ヒーロー誕生の原点”を語るうえで、彼女の存在は避けて通れない。というより、丹三郎というキャラクターの“人としてのひび割れ”は、ほぼすべてエミリーのエピソードに凝縮されていると言っていい。私自身、原作とアニメ情報を追いながら、この高校時代の事件を思い出すだけで胸がキュッとなります。

高校時代の丹三郎は、まだ「仮面ライダーに憧れる少年の延長線上」にいたわけですが、そこで彼がやらかしてしまったのが“守るための暴力”。エミリーを不良から守ろうとした結果、彼は相手を圧倒的な力で叩きのめしてしまう。これは、ただの乱闘ではありません。丹三郎の“ヒーローとしての身体性”が初めて世界とぶつかった瞬間なんです。

でも、現実は残酷です。ヒーロー作品なら称賛されるはずの行動が、現実世界では“恐怖”に置き換わる。エミリーが怯えた目で丹三郎を見た──この瞬間、彼の「ヒーロー幻想」は音を立てて崩れた。守るつもりだったのに、守りたい相手から恐れられる。この矛盾、痛み、ねじれ。ここが本作屈指の“切なさの震源地”なんですよね。

このエピソードを読むたびに私が思い出すのは、少年が初めて力を手に入れたときの戸惑いです。誰かのために使いたいのに、使えば使うほど距離が離れてしまう。ヒーローの拳は、本来なら希望を届けるためのものなのに、現実では処理できない“恐怖の重さ”を生み出してしまう。丹三郎はこの矛盾を高校時代で味わってしまった。それが、40歳になっても心に残る影になっている。

そして何より辛いのは、エミリー自身が丹三郎を嫌ったわけではない、というニュアンスが作品からにじんでくることです。怖かった。でも申し訳なさもあった。でもどうしていいか分からなかった。じつはエミリーの感情も丹三郎と同じくらいねじれている。この“二人のねじれた青春”を理解すると、丹三郎が中年になってもヒーローを諦めきれない理由が、より重たく胸に落ちてくるんです。

ファンが語る「エミリーとの偽告白事件」の構造と痛み

そして、もっと深く丹三郎の傷をえぐるのが“偽告白事件”と呼ばれるエミリーの過去。これは公式情報に加えて、ファンコミュニティで語られてきた実に生々しいエピソードです。私は初めてこの事件の存在を知ったとき、「うわ……これは丹三郎の人生が歪むのも当然だ」と思わず息を飲んでしまいました。

エミリーは当時、彼氏や不良グループに強要されて、丹三郎に“嘘の告白”をさせられる。しかもそれは、ほぼ公開処刑のような場で、丹三郎の心を弄ぶためだけの残酷な遊びだったと語られている。ここだけ読むと、丹三郎の青春は完全に地獄です。好きな人に告白されて、喜ぶ間もなく笑い者にされるなんて、心が壊れても不思議じゃない。

だけど、このエピソードで最も痛烈なのは、その後の丹三郎の行動なんです。屈辱を受けても折れず、エミリーが危険に晒された瞬間には、やはり彼女を守りに行ってしまう。普通なら「もう関わりたくない」と距離を置くところを、丹三郎は“守る”という選択をしてしまう。この“善良さの暴走”のような行動が、彼の魅力であり、同時に彼を不器用なまま大人にしてしまった理由なんですよね。

そしてさらに残酷なのは、丹三郎が不良を叩きのめしたことで、エミリーが彼に恐怖を抱くようになってしまうこと。守ったのに怖がられる──これ、彼の人格を形成するうえで致命的な痛みです。丹三郎のヒーロー像が“きれいな理想ではなく、現実の歪みと痛みで構成されている”理由が、ここにはっきりと刻まれている。

ファンコミュニティがこのエピソードを語るとき、多くの人が「丹三郎の人生はここで止まった」と表現します。私もその意見に強く頷いてしまった。弘法大師の一筆書きのように、時間の流れが一度止まって、その後の人生が同じ場所を周回し続けているように見える。40歳の丹三郎が“中身は少年のまま”と言われるのは、ただのメタ的なギャグじゃない。ここに根っこがある。

そしてエミリー自身もまた、この事件の被害者です。彼女も傷ついている。二人の間に生まれた距離は、どちらが悪いという話ではなくて、世界がうまく作用しなかった結果の悲劇なんです。だからこそ読者は、この二人が再会したときにどんな距離を取るのかを想像せずにはいられない。これが“エミリーとの過去が切なすぎる”と言われる理由であり、丹三郎の中年ヒーロー物語に深みを与える最大の燃料なんです。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

原作・アニメの違いとエミリーの掘り下げ:どこまで描かれるのか

アニメ版で追加・再解釈される可能性のある心理描写

原作『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』とアニメ版の差異を追っていると、どうしても気になるのが「エミリーの描かれ方はどこまで踏み込むのか」という点です。原作では、丹三郎の中年ヒーローとしての生き方に大きく影を落とす存在でありながら、その“影”そのものは濃すぎず淡すぎず、非常に絶妙な温度で扱われています。だからこそ、アニメ版で心理描写が強化される可能性は高く、むしろ“映像化の強み”が最も活きる部分だと感じます。

特にアニメになると、表情の揺れ方、声の震え、カット割り、光の色味──こうした“言葉にならない情報”がごっそり乗っかるんですよ。原作では一コマで描かれていたエミリーの目線が、アニメでは0.数秒の溜めや、呼吸の揺れで想像以上の説得力を生んでしまう。このあたり、私は映像文化論の視点でつい見てしまうんですが、丹三郎とエミリーの間に生まれる距離感は、映像化されることでより“生々しさ”が際立つはずです。

たとえば、あの高校時代の「守るための暴力」後の沈黙。原作では数コマで表現されていたあの空気が、アニメでは数秒の間として描かれるかもしれない。たった数秒が、観ている側の心の痛みを増幅する。丹三郎の強さが“善意”と“恐怖”の両方を生んでしまったあの瞬間、エミリーの瞳孔の揺れ方や息の乱れ方、声にならない声が描かれたら……もうダメです。私は確実に胃がキリキリする。

そして、アニメには“再解釈”が許される余白があります。原作のコマ間にあった沈黙や余白を、アニメは絵コンテと演技で補完できる。エミリーが本当は何を思っていたのか──その断片がチラッと見える演出が入るだけでも、丹三郎の過去の痛みが何倍にも膨張する。その膨張こそ、中年ヒーロー物語において強烈な情感のフックになるわけです。

さらに、アニメスタッフのラインナップから考えても、感情の機微を繊細に拾い上げる方向に寄せてくる可能性は高い。声優の沼倉愛美さんが演じるエミリー像は、彼女特有の“柔らかく芯のある声質”が加わることで、丹三郎にとっての初恋の面影にさらに厚みを持たせるでしょう。私は声が入った瞬間、それだけでエミリーの温度がひとつ上がる確信がある。

そして最後に、アニメの醍醐味は「視聴者が一斉にリアルタイムで体験する痛み」が生まれること。原作でじわじわ効いてくる丹三郎の過去が、アニメになると毎週SNSで“感情の渋滞”を引き起こすでしょう。エミリーという存在は、それだけの爆発力を持ったキャラクターなんです。

何巻・何話で読めるのか:エミリーの物語を追うためのガイド

「エミリーのエピソードはどこで読めるの?」という疑問は、多くの読者が最初にぶつかる壁です。原作『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は全体のテンポが早く、一見ギャグ寄りに見えて、重要な過去話がサラッと挟まれてくる。だからこそ、丹三郎とエミリーの高校時代をしっかり理解したい人向けに“追い方のガイド”を提示する価値があります。

まず大前提として、エミリーは原作において「回想という形で断片的に描かれる」キャラクターです。最初に名前が登場するのは序盤の丹三郎の内面描写。そこから少しずつ、過去の傷が断片的に語られていく。ここがいい。読者には“知りたいのに知れない焦れ”が生まれるからです。

高校時代の暴力事件の描写は序盤の重要回想として登場しますが、詳細の多くはコミュニティで語られてきた“行間の読み取り”が中心になっているため、しっかり追うならまとめて読むほうが断然おすすめ。感情の温度がつながるからです。特に丹三郎がエミリーの視線を思い出すシーンは、複数巻を通じて響いてくるテーマなので、一度だけの読書では“痛みの振動”が拾いきれない。

アニメは1話から丹三郎の痛みが提示される構造になっているため、エミリーの物語も比較的早い段階で「あ、これは何かあったな」と分かるはずです。映像で観ると、この“気づきの速度”が一気に上がる。声と表情があるぶん、視聴者は丹三郎の中年ヒーローとしての苦味を即座に受け取ることになる。

では「エミリーの核心は原作では何巻で明らかになるのか?」という話ですが、作品の性質上、彼女のエピソードは一気に一本化されません。むしろ、巻を跨いでじわじわ出てくる。これが本当に上手い。読者はいつの間にか「エミリーの話、もっと知りたい」と思ってしまうんです。そしてその気持ちのまま原作を追うと、丹三郎の中年ヒーローとしてのあり方が何倍にも立体化されていく。

私はいつも思うんですが、こういう“行間に潜むキャラクター”こそ原作で追う価値があるんです。アニメでは回想が凝縮される可能性が高い分、原作で描かれている“沈黙の余白”が削られることもあり得る。だからこそ、エミリーに興味を持った人は、原作の空気感ごと味わってほしい。丹三郎が見ていた世界の温度、そのままの形で残っているから。

そして何より、このエミリーの物語を追っていくと──どうして丹三郎が40歳になってもヒーローを諦めず、痛みを抱えたまま走り続けているのか。その核心が少しずつ見えてくるんです。そこに気づく瞬間、この作品の魅力は一段階上の深みに到達します。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

なぜ読者は“中年ヒーロー”に惹かれるのか:感想・考察コミュニティの解析

Xや個人ブログで語られる「丹三郎の痛みと優しさ」への共感構造

『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』という作品が、ここまで多くの読者──とくにSNS世代の大人たち──に刺さるのはなぜか。私はずっとこの問いを抱えながら、Xのタイムラインや個人ブログの感想、まとめサイトのコメント欄をひたすら追いかけてきました。すると、ある“傾向”が見えてくるんです。それは、多くの人が丹三郎に「情けなさ」と「優しさ」を同時に見てしまうという点。

Xでは、「丹三郎の痛さが自分と同じ温度で笑えない」「なんか泣きそうになった」「あのグッズ捨てるシーン、わかりすぎて苦しい」といった投稿が繰り返されていました。私はこれを読んで、心のどこかがザワザワしました。だって、丹三郎が背負っているのは、特撮オタク的な痛みだけじゃなくて、“誰にも必要とされなかった時間の重み”なんですよね。そしてその重みが、読者自身の“誰にも見られなかった努力”や、“心の奥にこっそりしまってある夢の残骸”にリンクしてしまう。

ある個人ブログでは、丹三郎のことを「現代に迷い込んだ純粋な怪物」と表現していました。私はこの言い回しが忘れられない。怪物と呼ばれてしまうほどの“純粋さ”って、もうそれ自体がアイロニーで、痛くて、でも尊い。丹三郎は常に全力で“誰かを守りたい”と思っているのに、その思いは現実ではあまりに不器用にしか形にならない。このギャップが、人の心を掴んで離さない。

そしてSNSの考察層が特に盛り上がっていたのは「丹三郎の強さは誰にも褒められなかった強さ」という指摘。これは私も共感が止まりませんでした。彼は誰に頼まれたわけでもなく、誰に見せるわけでもなく、ただ“ヒーローでありたい”という理由だけで山で鍛え続けてきた。普通ならバカにされるような生き方なのに、作品の中でそれが必要な強さとして機能していく瞬間がある。読者はその瞬間、丹三郎が「報われていい」と強く感じてしまうんです。

だからこそ、“中年ヒーロー”というコンセプトがこの作品では特別な意味を持ちます。若者がヒーローになるのとは違い、大人がヒーローになるには「積み重ねた時間の痛み」が必要になる。社会に弾かれた痛さ、好きなものを守れなかった悔しさ、誰かを好きだったのに届かなかった恋心──その全てが丹三郎のヒーロー像の燃料になってしまう。これに心を揺さぶられない大人、いませんよ。

コミュニティを見ると、読者は丹三郎を笑いつつ、どこかで“敬意”を抱いているんです。「こういう大人、嫌いになれない」「自分もこうやって歳を重ねたい」といった投稿を見たとき、私は確信しました。丹三郎は“等身大の痛みを抱えたヒーローの原型”として、多くの読者の心に残り続けるタイプの主人公なんですよ。

特撮文化とオタク世代のノスタルジーが物語にもたらす奥行き

『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、ただの“ライダーオマージュ作品”ではありません。特撮文化そのものが持つノスタルジーと、80〜90年代生まれの読者が抱える“こじらせた情緒”を、丹三郎というひとりの人物に凝縮した物語なんです。だから味わい深い。だから胸が痛い。そしてだから、何度読んでも不思議な熱さがこみ上げてくる。

たとえば、仮面ライダーという存在は多くのオタクにとって“原風景”のようなものです。幼い頃にテレビで見て心を震わせた感覚。変身ベルトの音。敵を倒すときのフォーム。あの頃の熱が、大人になると心の奥で硬い結晶になったまま残っている。丹三郎はその結晶を40歳になっても抱えているからこそ、読者は「わかる……でも痛い……」と複雑な感情に飲み込まれる。

個人ブログや考察記事でも、「丹三郎の行動がいちいち昭和特撮を思い出させてくる」と語られていたのが非常に印象的でした。丹三郎の拳の振り下ろし方、立ち姿、戦い方──そのどれもが特撮ヒーローの“特徴的なフォルム”を思い起こさせる。これは単なるデザインの話ではなく、読者の心の奥に眠っているノスタルジーを呼び起こす仕掛けなんですよね。

Xでも、「丹三郎は歳を重ねた自分の分身みたい」「子どもの頃憧れたヒーロー像がグチャッと潰れて、でもまだ捨てられない感じがリアル」といった声が多く、特撮世代の読者にとって本作は“自分の人生の残り香”に触れるような体験になっていることがうかがえます。

さらに面白いのは、丹三郎の“痛々しさ”そのものが物語の奥行きを生んでいる点です。もし彼がイケメンで、クールで、スマートに戦うタイプだったら、この作品はここまで刺さらなかったでしょう。あえて不器用な中年を主役にすることで、読者は自分の人生と照らし合わせながら“それでもヒーローであろうとする姿勢”に涙しそうになる。

特撮文化にはもともと“誰かを守るために変身する”というテーマが根付いています。丹三郎はそれを“誰もいない山の中で、誰にも見られないまま続けてきた”。この孤独な積み重ねは、ノスタルジーと痛みが融合した奇妙な美しさを放っていて、読者を異様なほど惹きつける。私はここに、作者・柴田ヨクサルの恐ろしいほどの感性を感じます。

だからこそ、読者は丹三郎を笑いながらも、気づけば“彼の生き方を肯定したい”と思ってしまうんです。ノスタルジーと痛みの両方を抱えた中年ヒーロー──そんなキャラクター、そうそう出会えるものじゃありません。

原作でしか読めない伏線・行間・“おまけ”が語る丹三郎の本当の姿

巻末コメント・おまけページが示す“作者の意図”とキャラの深層

原作『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』を読んでいて、私が毎巻必ず震えてしまうのが「巻末コメント」と「おまけページ」です。ここには作者・柴田ヨクサルの“核心”が薄く隠されていて、読者としてつい覗き込みたくなるんですよね。主要ストーリーとは別の場所で語られる小さな言葉や絵が、丹三郎という人物の“行間の匂い”を決定づけていると感じます。

ある巻末コメントでは、作者自身が“痛みのあるキャラ”に惹かれる理由をほのめかしていたり、ヒーロー像がどうしてああいう歪み方をしていくのかに触れているように読める瞬間があります。もちろん直接的には書かれていない。だけど、その「言葉にしていない部分」の温度が、丹三郎のキャラクターと不気味に一致するんです。まるで、作者が語らなかった感情が、コマとコマの間に沈殿しているかのようで。

おまけページに描かれる丹三郎は、本編以上に“弱い”。弱いし、情けないし、でも妙にかわいくて、妙に人間臭い。この“人間としての弱さ”をわざわざ見せる構造は、ヒーローを描く作品の中ではかなり異質です。普通は逆ですよね。本編で弱さを描いて、おまけでキャラを軽く“救済”する。だけどこの作品は真逆。本編のほうがむしろヒーロー然としていて、おまけになった途端に“視聴者席の片隅に座っているオタクのおじさん”みたいな姿になる。

これがたまらない。丹三郎の“ヒーロー性が現実に戻ってしまう瞬間”を、あえて巻末のおまけに配置することで、読者にじわじわ効いてくる“後味のリアリティ”を残している。こういう仕掛けは、アニメでは絶対に再現しきれません。紙媒体の、あのページをめくるリズムの中にしか宿らない温度があるんです。

さらに言うと、巻末で唐突に描かれる「丹三郎の日常」は、実は伏線の宝庫でもあります。彼が何を大切にしているのか、何を忘れられないでいるのか、日常の癖、部屋の様子──その全部が丹三郎の“中年ヒーローとしての核”につながっていく。これはもう、丹三郎の脳内をチラッと覗いているような背徳感すらあって、私はこういう“余白の情報”に異様な興奮を覚えてしまうタイプです。

原作の巻末は、本編で描けなかった感情の残滓を拾う場所でもあるんですよね。そこを読んでいくと、丹三郎がヒーローに憧れ続ける理由が、より深く、より生々しい形で見えてくる。この密度は、原作を読む人だけが味わえる特典と言っても過言ではありません。

丹三郎とエミリーの関係が今後どう交わるのか:原作で示唆される未来

そして──多くの読者が気になっているであろう「丹三郎とエミリーは今後どうなるのか?」という問題。ここは、原作の“行間”を読む楽しさが最高に活きる領域です。原作では、二人の関係はあまりにも繊細で、あまりにも壊れやすく、そして“触れたら崩れる”ような温度で描かれています。だからこそ、再会の可能性がちらつくたびに、読者の心は妙な緊張を帯びる。

私はこの二人を語るとき、「過去に置き忘れた時間がまだ腐りきらずに残っている関係」だと表現したくなる。エミリーにとって丹三郎は“守られた相手”であり、“恐怖を感じた相手”でもある。この二つが共存している時点で、普通の関係ではないんですよ。丹三郎にとっても、エミリーは初恋であり、失敗であり、心の奥に刺さったまま抜けない棘みたいな存在。その棘が、40歳になった今も彼を動かしている。

原作では細かいセリフやコマの配置に、あきらかにエミリーを意識した感情の動きが散りばめられています。丹三郎がふと遠くを見つめるシーン。人混みの中で何かを探すように目を動かす描写。過去を語るときの言葉の重さ──どれも「まだ終わっていない」と言わんばかりの温度を感じるんです。

そして、気づいている読者は気づいている。「エミリーの物語は終わらないまま残されている」という事実。これは、作者がわざと余白を残している構造だと私は考えています。丹三郎が本当の意味で“ヒーローになる”ためには、過去と向き合う必要がある。その最も大きな要素がエミリーなんですよ。

未来の描写として直接的なものは少ないものの、原作には“感情の方向性”だけはしっかり残されています。それは、丹三郎がエミリーをもう一度守るチャンスを得る可能性。しかも、かつてのように暴力ではなく、“大人としての選択肢で”。これが実現したとき、この作品のテーマは大きく昇華されるでしょう。

そして私は密かに思っています。もし二人が再び同じ空間に立ったとき──その沈黙は、40歳の丹三郎がやっと取り返せるかもしれない“青春の残響”になるのではないか、と。原作はその余白を読者に預けている。だからこそ、読み進めるたびに心がざわざわしてしまうんですよ。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

wikipedia.org

wikipedia.org

tojima-rider.com

aniplex.co.jp

bs11.jp

at-x.com

heros-web.com

animatetimes.com

times.abema.tv

fandom.com

本作の世界観、キャラクター設定、アニメ化情報、作者コメントに関する内容を中心に、多角的な一次情報を確認したうえで考察を進めています。

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』という作品の根にある“痛みと優しさ”が立体的に理解できる

- エミリーとの過去が、丹三郎という中年ヒーローの形成にどれほど深い影響を与えたのかが読み解ける

- 偽ショッカー事件や山ごもりの修行など、丹三郎の人生を支える要素が一本の線としてつながる

- アニメ版と原作版、それぞれの描写の違いがもたらす感情の深度を味わえる

- 読者自身の“かつて抱いていたヒーロー像”と重ね合わせたとき、この作品がなぜ刺さるのかが腑に落ちる

コメント