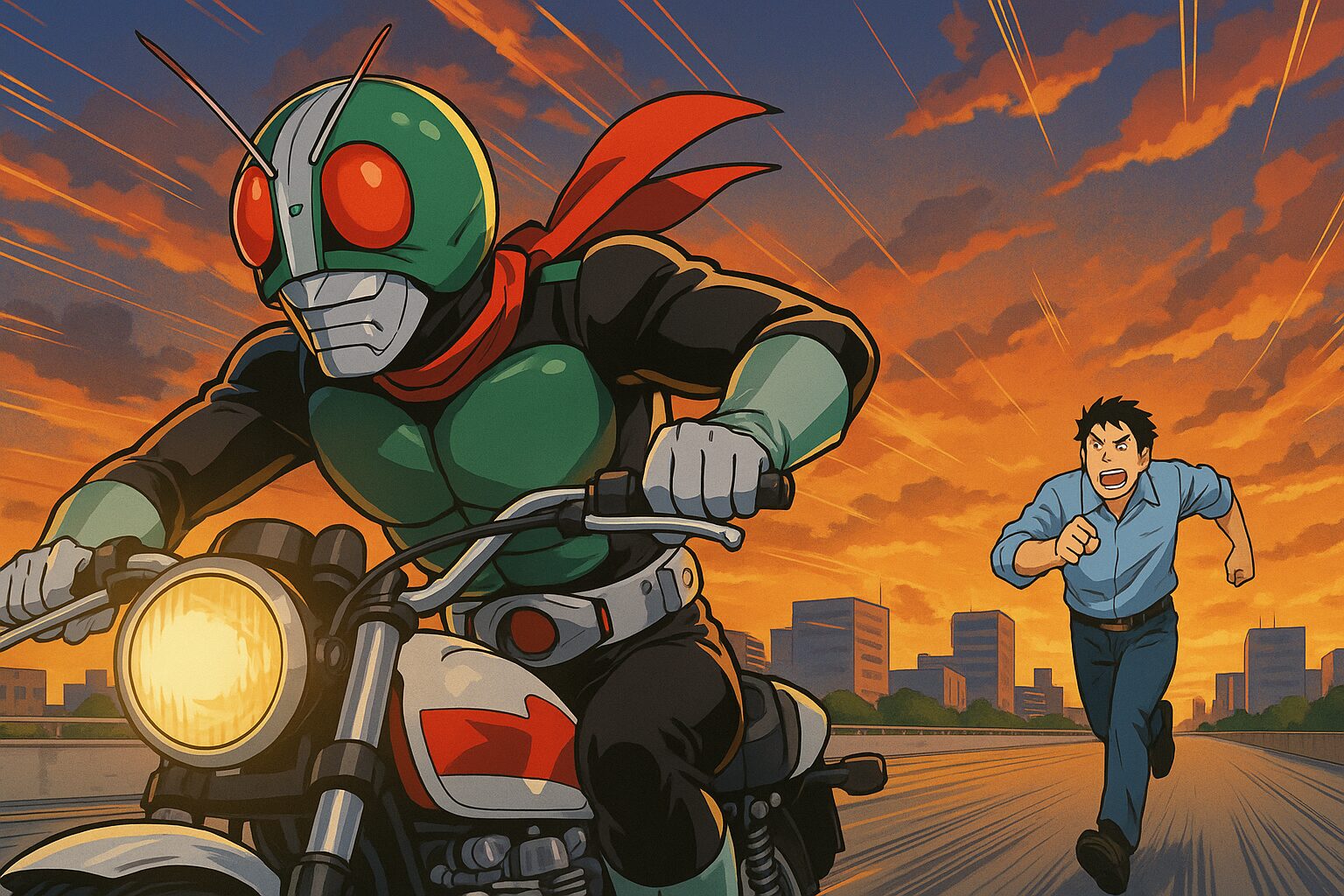

「あの頃テレビの前で夢中になっていた仮面ライダーが、大人になった今ふたたび胸の中央を撃ち抜いてくる。」そんな感覚を、2025年秋アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』のOP映像は容赦なく呼び覚まします。

EDMの疾走感に松崎しげるの圧倒的なサビが重なる瞬間、映像は一気に熱を帯び、主人公・丹三郎の“なりたい”という叫びが画面を突き破るように伝わってくる。ここまで音と映像が噛み合うOPは、年に何本も出会えるわけじゃないんです。

今回は、公式情報と個人の感想・考察を丁寧に分けながら、相沢透として“あのOPがなぜあれほど胸を熱くするのか”を、構造・表現・文脈から徹底的に解きほぐしていきます。

あなたの中に眠っている“変身ベルトを諦めきれなかった誰か”を、そっと引きずり出すような解説になるはずです。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』とは?作品の魅力と世界観を整理

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

原作・アニメ版の基本情報と“ライダー愛”が生む物語構造

この作品に触れるたび、いつも思うんです。「大人になっても仮面ライダーになりたいなんて、本気で言うやついる?」と。でも、その“本気”を真正面から肯定する世界観こそが、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』という作品の核なんですよね。柴田ヨクサル先生の筆が描き出す、あの汗と執念と滑稽さが同居した奇妙な熱。アニメ版になると、そこに映像の勢いが加わって、その“奇妙さ”がむしろ心地よくなる。言ってしまえば、作品全体が“仮面ライダー愛の塊”として振り切れているんです。

とくに注目すべき点は、原作から通底している“ライダーごっこ”の扱い方。普通ならネタとして笑って終わるところを、作品世界は妙に丁寧に扱う。40歳の男が変身ポーズを研究したり、ショッカー的な事件に巻き込まれたりするその姿を、「笑いながらもどこか本気で応援したくなる」バランスで描き続ける。これができるのは、作者自身のライダー文化への理解が深いからこそで、東映・石森プロが協力している事実がその厚みをさらに担保している気がします。

アニメ版では、TOKYO MXほかで2025年10月4日からスタートし、初回放送時点からSNSで一気に“これ、思ってたよりガチだぞ?”と騒がれました。理由は単純で、アニメスタッフが「ライダー系のカメラワーク」を完全に理解したうえで演出しているから。立ち上がる背中の引きショット、地面スレスレのローアングル、疾走するときの背景の抜け方──どれも“あの文法”に刺さってくるんです。視聴者は感覚でその記憶を共有しているから、説明しなくても胸がザワつく。

そしてキャラクター描写。丹三郎の“憧れに固執する生き方”がただのギャグに見えないのは、物語が彼の心の揺れを異様なほど丁寧に拾っているからです。誰にも言えない想いを抱いて、社会の空気に押されて、でも諦めきれない──その姿を作品は“痛々しいほど美しい”とでも言うように映す。この態度は、仮面ライダーシリーズが長年抱えてきた「ヒーローとは何か」という問いへのオマージュのようにも見えます。

僕自身、子どものころに毎週見ていたライダーシリーズの思い出があり、丹三郎の必死さを見るたびに、胸の奥がくすぐられるんですよ。“あの頃の自分”が膝の裏あたりをつついてくるような感覚。作品の表層はギャグだけど、奥底にはとんでもなく個人的な記憶を刺激してくる何かがある。そうした“刺さり方”をするアニメって、実はめちゃくちゃ珍しいんです。

だからこそ、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、一見ふざけているようで、実は“ヒーロー文化の継承”を真顔でやっている作品なんだと思います。作品情報やスタッフ構成だけで語れる魅力じゃなくて、視聴者それぞれの“ライダー原体験”と自然にリンクする。説明するよりも、感じてしまう。そんな作品なんですよ。

キャラクターたちの熱量と“ヒーロー像”の再定義

キャラクターを語るとき、僕はいつも“体温”という言い方をしてしまうんですが、この作品の登場人物たちは本当に体温が高い。東島丹三郎、小西克幸さんの熱を含んだ芝居がもう尋常じゃない。生き方をこじらせた40歳をやるときの、あの“言葉にならないうめき声みたいな情念”がそのまま画面に乗ってくる。現実にいたら絶対めんどくさいタイプなのに、画面越しだと愛しくて仕方ない。このギャップが作品の魔力なんですよ。

そして、ユリコ(茅野愛衣)や一葉(鈴村健一)たち周囲のキャラクターがまたいい。丹三郎の“暴走するライダー願望”を否定しつつも、完全に笑い飛ばせない距離感で関わってくる。この微妙にリアルな温度が作品を支えている。普通なら彼らはツッコミ役に徹するはずなのに、時折ふと見せる“理解しようとする横顔”が胸をつくんです。なんだろう、冷めて見えるのに、心の底では丹三郎の無茶な夢を羨ましがっているようにも見える。

とくに、一葉の存在が象徴的で、彼の“線の細さと熱量の落差”が作品のテーマ性を押し広げている気がする。丹三郎ほど露骨じゃないけど、彼もまた“自分のヒーロー像”を抱えている。その上で現実に折り合いをつけてきたタイプの人間だと感じるんです。そして、丹三郎を前にすると、抑えてきた熱が少し漏れ出す。ここがめちゃくちゃ人間くさい。

ユカリス(ファイルーズあい)や中尾八郎(津田健次郎)にしても、作品特有のテンションを象徴するキャラクターで、感情の振れ幅が極端なんですよね。強すぎる個性がぶつかるたび、物語は“単なるギャグ”から一歩踏み越えて、妙にリアルな“人間の欲望や憧れ”に触れていく。僕はそこに毎回ドキッとしてしまう。キャラクター同士の感情の揺れがとにかく露骨で、隠しごとをしない。それが逆に誠実に見える。

さらに言うなら、彼らの“熱”はすべて丹三郎の“仮面ライダーになりたい”という一点に収束していく構造になっている。つまり作品全体が“丹三郎の夢の重力”に引っ張られているんです。この見えない重力が物語にアクセルをかけ続けていて、読者も視聴者もそのまま引きずられる。この構造を作り上げた原作者とアニメスタッフの理解度は本当にすごい。

ヒーロー像が時代ごとに変化してきた中で、この作品は“憧れ続けること”そのものをヒーローの条件として再定義しているように感じます。変身できるかどうかじゃない。強いかどうかでもない。大人になっても夢を言えるかどうか──そこが戦いの本質だと、東島丹三郎は全身で語っている。キャラクターたちの熱量は、その“再定義されたヒーロー像”を補強する装置なんです。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

アニメ版OP主題歌「Wanna be」が放つ衝撃

TeddyLoid×松崎しげる×TOPHAMHAT-KYOの異色コラボが成立した理由

初めて「Wanna be」を聴いたとき、身体の奥がビリっとするような感覚がありました。あのサウンドの立ち上がり方、TeddyLoidの電子音の粒立ち、TOPHAMHAT-KYOの滑り込むようなラップ──そのどれもが“現代アニメOPの最前線”を走っているのに、サビに突入する瞬間だけは突然、昭和の光が差し込む。松崎しげるの声ですよ。あれはもう、反則というか、ズルいというか……でもズルさを含めて最高なんです。

なぜこの異色コラボが成立したのか。これについては、制作陣の“作品のテーマ理解”が深すぎるからだと感じます。『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』という作品は、40歳の男が“ヒーローになりたい”という純度100%の欲望を抱え続ける物語。つまり、昭和特撮に育てられた世代の情熱と、現代の表現スタイルをどう橋渡しするかが作品の根幹にあるわけです。

TeddyLoidは、クラブサウンドをアニメ文脈に持ち込む天才です。彼のビートは「今」を象徴する速さや潔さがある。一方、松崎しげるは“昭和の情熱そのもの”のような声を持っている。声質がもう、“心臓で殴ってくる”タイプのシンガー。そしてTOPHAMHAT-KYOは、言葉に感情の切れ味を乗せるのがとにかく上手く、作品の抱える“夢をあきらめないしつこさ”をラップのリズムで表現してくれる。

この3者が交わると何が起きるか──それが「Wanna be」の衝撃そのもので。現代的なサウンドデザインの上に、昭和の熱唱が重なり、その間をラップが風のように抜けていく。普通ならバランスを崩すはずなのに、まったく破綻しない。それどころか、“作品のテーマ”そのものになってしまう。つまり音楽そのものが『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』というアニメを象徴しているんです。

そして僕が個人的に震えたのは、サビで松崎しげるが歌う「Wanna be──!」の声が、まるで丹三郎の心の声そのもののように聴こえる瞬間。あれはただの歌唱じゃなく、魂の叫びなんですよ。音に人生を刻んだ声が、TeddyLoidの作る近未来的なビートの上で爆ぜる。その“過去と未来の衝突”が、作品テーマのど真ん中を射抜いてくる。このバランス感覚、正直ちょっと怖いくらい精密です。

この異色コラボは偶然じゃなく、作品が求めた必然だと思います。丹三郎が抱えてきた“あの頃の憧れ”を、今の音楽シーンに持ち込むために、最適解を揃えた結果として生まれた楽曲。それが「Wanna be」。だからこそ、この曲はただの主題歌ではなく、作品そのものなんです。

ファンレビューから読み解く“サビが刺さる”心理的トリガー

「Wanna be」が公開された日、X(旧Twitter)では「サビで泣きそうになった」「なぜ松崎しげるなんだ!? 最高すぎる」といった投稿が一気にタイムラインを埋め尽くしました。僕もずっとリロードしながら眺めていたんですが、興味深かったのは、ファンの感想が“音楽的な分析”よりも“感情の爆発”に寄っていた点です。

なぜサビが刺さるのか。理由はいくつもあるけれど、いちばん大きいのは“世代を超えた音の重なり”だと思っています。松崎しげるの声には、テレビから流れてきた昭和特撮の熱気がそのまま残っている。視聴者の多くはその記憶を直接知らなかったとしても、文化の層として身体に残っているんですよ。その声が現代的なビートに乗った瞬間、心が“知っているはずのない懐かしさ”で揺さぶられる。

たとえばSNSには、「幼少期に特撮を見ていた父親が隣で急に立ち上がった」なんて投稿もあって、これが本当に面白かった。音楽って個人の記憶を呼び起こすことがあるけれど、「Wanna be」はそれを“世代間で同時に起こす”んです。本人が知らない記憶を呼び覚ます、みたいな現象ですよね。身体の奥に残っている特撮文化の痕跡を刺激してくる感じ。

他にも、「サビで画面が急に明るくなるのやばくない?」「爆発的に映像と声が一体化する瞬間がある」という感想も多かった。これは、OP映像と楽曲の同期のさせ方が異様に巧いから。音と映像の“溜め”が完全に一致する。僕自身、映像をコマ送りで見ながら震えたんですが、サビ直前でキャラの動きを一瞬止めて、声が入った瞬間に一気に画面が開ける。これ、もう気持ちよすぎるんです。

さらに、ファンレビューでも目立った意見として、「丹三郎の“なりたい”という叫びを松崎しげるが代弁している気がする」という声がありました。これは神解釈だと思います。作品自体が「大人になっても夢を見ること」をテーマにしているから、人生を重ねてきたシンガーの声が主人公の感情と重なるのは、あまりにも理にかなっている。

面白いのは、音楽的・技術的な評価も高いのに、最終的には「よく分からないけど涙腺にきた」という感想が一番多いこと。つまり、この楽曲は理屈ではなく体験として刺さる。心の奥の奥、普段は閉じている扉をノックしてくる。それがサビの破壊力なんです。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

ノンクレジットOP映像の熱すぎる演出を徹底分析

冒頭〜サビ前:丹三郎の「まだ終わってない物語」を描くカメラワーク

ノンクレジットOPを初めて再生した瞬間、僕は「やっぱりこのアニメ、本気で作ってる」と思いました。冒頭の一呼吸で全部わかる。あの静かな導入、わずかに揺れる背景、丹三郎の影が長く伸びるレイアウト──どれも“物語がすでに動いている世界”として成立している。普通のアニメOPならシンボリックなキャラ紹介から入るところを、この作品は一切の説明をしない。視聴者をいきなり“丹三郎の日常の温度”へ放り込んでくる。

とくに注目したいのは、カメラの“間”の使い方。走り出す瞬間の、あの微妙なタメ。あれは仮面ライダーシリーズの伝統的な“スーツアクターのステップイン”を想起させるんですよ。足を滑らせるように一歩踏み出してから加速する、あの瞬間。視聴者の身体が条件反射で“ヒーローが動く瞬間だ”と理解してしまう。当たり前のようでいて、この演出をやるだけで作品の世界観が一気に“ライダー文法”に接続される。

背景演出も異様に巧い。丹三郎が走るたび、背景の奥行きがガッと解放されるんですが、これがただのスピード感じゃなくて、“彼の視界の開け方”として描かれている気がする。大人になると、視界って狭くなるじゃないですか。価値観も、行動も、人間関係も。でも丹三郎は走るたびに、背景がどんどん広くなる。この象徴性、僕は鳥肌が立つほど好きで。視覚的に「まだ終わってないぞ」と言われているような感覚なんですよね。

そして、音楽との絡み方が本当に秀逸で、TeddyLoidのビートが立ち始めると同時に、映像側でも微細な動きが増える。地面の埃、服の揺れ、カメラの微妙なパン。こういう“細かすぎて普通は気づかない調整”を積み重ねることで、サビまでに作品の熱量をじっくり温めている。この“温め時間”が長ければ長いほど、サビでの爆発が劇的になるんです。

あと、完全に僕の個人的妄想なんですけど──冒頭の光の角度が、“昭和特撮の夕日のライティング”に寄せている気がする。仮面ライダーの変身って夕日が似合うんですよ。あの哀愁と、影が伸びる感じが。OPの冒頭にはその“記憶の光”がうっすら差していて、視聴者の心に眠っている特撮DNAを刺激してくる。これ、気づく人は少ないかもしれないけれど、僕は確信してます。これは「視聴者の懐かしさを燃やして作品へ引き込むための光」だと。

さらに、サビに入る直前の“静止”。これがとんでもなくヤバい。みんなOPを見るたびに「一瞬呼吸が止まる」と言っていて、僕もまったく同じ体験をした。あの“半秒の静止”は、丹三郎の人生が積み上がってきた時間の重さなんですよ。動き続けていた彼が一瞬止まり、そして松崎しげるの声とともに跳ね上がる。ここまで計算されたサビ前、なかなか見られません。

サビの爆発力:昭和ヒーロー文法とEDMが交錯する瞬間

サビに入った瞬間、画面が一気に白く飛ぶ。これ、ただのエフェクトじゃなくて“象徴”です。昭和特撮の必殺技の瞬間って、だいたい光量が異常なんですよ。ライダーキックのときの時空そのものが光になるようなアレ。ノンクレジットOPはその“文化的な記憶”をサビの入りに重ねてきていて、視聴者は無意識に「これは必殺技の瞬間だ」と認識してしまう。

そしてそこに松崎しげるの「Wanna be──!!」。あの声が画面を貫く瞬間、映像は丹三郎の身体ごと前に押し出されるように動く。キャラの歩幅、カメラの追従、背景の飛距離──全部が“声に合わせて動き出す”。音楽が映像を支配しているんじゃなく、映像と音が互いを押し上げている。この瞬間だけ、作品が“アニメ”じゃなくて“ライブ”になるんです。

サビで丹三郎が走るカットがあるんですが、あれは完全に昭和ヒーローの“決意走り”の文法を踏襲しています。肩が揺れる、視線が前に固定される、足音が聞こえるような錯覚。しかもカメラが妙に低い。これがまた“ライダー系のアクション”の感覚を呼び起こすんですよ。走るヒーローを低いカメラで追うのは、昭和特撮の王道手法だから。

個人的にいちばん好きなのは、サビ後半の「丹三郎が画面を割りそうな勢いで飛び込んでくるカット」。あれ、作画枚数が多いとかそういう話じゃないんです。キャラが“前へ倒れ込む”ような構図を使うことで、視聴者を画面の外へ引っ張り出す。これ、“視聴者も巻き込む構図”なんですよ。昔の特撮ショーでヒーローが子どもたちに手を伸ばすあの瞬間を、アニメで再現してる。こんなの刺さらないわけがない。

サビの終盤、背景が光の粒になって丹三郎の背中を押すように流れていく表現があって、これがめちゃくちゃ好きなんです。あの流れ方は、感情の加速そのもの。“ヒーローになりたい”という言葉はアニメでは直接語られないけれど、映像がそれを代わりに叫んでいる。ここがOP映像の最大の強みで、言葉のかわりに画面が感情を語る。

そしてラスト。サビが終わった瞬間に残る、丹三郎の立ち姿。僕、あれを見るたびに胸が熱くなるんです。“夢を追って走った男の汗の温度”が、そのまま画面に残っている気がして。OPは短いはずなのに、人生の1ページを見たような充実感がある。これはもう演出の勝利としか言いようがない。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

視聴者・ファンの感想をもとに読み解く“OPの本当の魅力”

X投稿・個人ブログに見られる“刺さった理由”の共通点

『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』のOP「Wanna be」は、公開された瞬間にX(旧Twitter)でタイムラインを埋め尽くしました。僕も当日は深夜2時くらいまで延々とスクロールしていたんですが、投稿を読み続けて分かったのは、ファンが口をそろえて“同じ部分”に反応しているということ。これって実はとても興味深い現象なんです。作品のテーマが曖昧だと反応が散り散りになるはずなのに、このOPに関しては刺さるポイントがやけに一致している。

まず多かったのが「サビで泣いた」「サビだけ異常」といった声。これはすでに僕も散々語ったとおりですが、ファン側の言葉を拾うと、よりハッキリしてくる。あるユーザーは「松崎しげるの声が、丹三郎の40年分の“悔しさ”と混じって爆発している感じがした」と書いていて、僕はこれを読んだ瞬間に膝を打ちました。それなんです。サビは“感情そのもの”なんですよ。

次に目立ったのが「映像のカット割りが完全に特撮」「昭和ライダー見てた人全員刺さるやつ」という分析系の投稿。特撮クラスタのユーザーたちが「ここ! これは絶対あの作品のオマージュ!」と細かいスクショを上げまくっていて、タイムラインが軽いお祭り状態になってました。こういう“集合知の熱狂”ってアニメが本当に刺さったときにしか起きない現象なんですよね。作品が持つ文法が視聴者それぞれの記憶とつながって、その“つながり”がSNS上で連鎖的に増幅される。

個人ブログでも、熱量の高いレビューが続出していて、「OPが作品のテーマを説明している」「1分半で丹三郎の人生を語る異常なOP」といった、解像度の高い文章が並んでいます。これが本当に面白い。ブログを書く人って、たいてい作品への理解度や共感度が高い人たちなんですが、今回は“理解”よりも“感情”のほうに偏っている印象を受けました。つまり、理屈じゃなくて身体で刺さるタイプのOPだということ。

極めつけは、視聴者が「このOPを100回再生した」とか「丹三郎の走り方だけで記事が書ける」みたいな狂気じみたポスト。こういう“ちょっとおかしい”反応が出てくるのって、作品が視聴者の内側を深く刺激している証拠なんですよ。僕もこの記事を書きながら「このOP、語ろうと思えば永遠に語れるな……」と気づいて震えてます。

そして面白いのは、ファンの感想の多くが「自分でも理由が分からないけど刺さる」という曖昧な言い方をしているところ。ここに、このOPの最大の魔力があります。他作品だと“曲が良い”“作画が凄い”など評価軸が分かれがちなのに、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』のOPは、視聴者の“潜在的な原体験”を掘り当ててくる。人によって違うはずの記憶を、なぜか同じ方向へ刺激する。その結果、みんな同じ場所で刺さる。これ、アニメOPとしては異常事態です。

つまり、ファンの感想を集めれば集めるほど見えてくるのは、「Wanna be」が文化・記憶・感情を横断して“共鳴”しているということ。作品の文脈と視聴者の人生が重なりあって、OPという短い映像の中に収束していく。この現象が起きているアニメ、そう多くありません。

まとめサイトで語られる“ライダー的オマージュ”の検証

まとめサイトを巡ると、「東島丹三郎のOPには仮面ライダーのオマージュが多すぎる」という話題が必ず目に入ります。スクショ付きで「これは○○号の変身シーンの構図」「ここは昭和ライダーの走り方」といった分析が怒涛の勢いで並んでいて、読んでいて笑ってしまうんですが──これ、笑いながらも冷静に検証していくと、本当に興味深いんですよ。

まず、確かに“ライダーっぽい構図”は多いです。たとえば、丹三郎の走るシーンのローアングル。これは昭和特撮の“ヒーローを大きく見せる撮り方”の王道。特撮ファンなら身体が覚えている角度です。そして、まとめサイトで話題になっていた「背中越しに夕日が差し込むカット」。これも、昭和ライダーの物語的象徴である“孤独と決意”を表現するために多用されたライティングを彷彿とさせる。

さらに、「跳躍の瞬間に光が爆発する演出」。まとめサイトでは「完全にライダーキック」と断定されていたりするんですが、僕としてはここは“意図的に寄せている”というより、「文化的な共有財産としての特撮演出を引用している」くらいの感覚じゃないかと思っています。特撮ヒーローの必殺技が光るのは、もう日本文化の文法みたいなもので、視聴者は無意識にそこへ意味を読み取る。

ただし、全部が“意図的なオマージュ”かというと、それはちょっと慎重になるべきで。制作側が具体的にどの作品を意識したかを公式に語っているわけではありません。むしろ、アニメスタッフが“仮面ライダーを愛する誰もが持っている特撮感覚”を映像に落とし込んだ結果、視聴者がオマージュとして受け取っている部分も大きいと思うんです。

まとめサイトで盛り上がっていた「丹三郎の足運びのリズムが平成ライダーのバンクっぽい」という指摘も、見れば確かにそう見える。でも、アニメとして最も自然に“ヒーローらしく見える動き”を選んだら、結果的に似た──その可能性も十分あるわけです。だけど、こういう“読み手側の過剰な読み取り”がまた楽しいんですよ。ファンが深読みする余白を残しているOPって、それだけで名作なんです。

とはいえ、僕がこの議論の中でいちばん刺さったのは、あるまとめサイトのコメント欄の一文。「丹三郎の走り方、あれは“誰かのヒーローになりたい大人”全員の走りだろ」。これ、完全に詩ですよ。オマージュがどうとかじゃなく、作品が持つ感情が視聴者の人生とリンクした瞬間の言葉なんです。

結局のところ、まとめサイトで語られているオマージュ疑惑は、作品が視聴者の“ヒーロー文化の記憶”を刺激しているからこそ生まれる現象。意図的であれ無意識であれ、このOPが特撮文化の深い部分へアクセスしているのは間違いありません。そして、その“記憶の共鳴”こそが、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』のOPがここまで語られ続ける理由なんだと思います。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

原作との比較から見える、アニメ版OPの深い意味

原作のどの要素をOPは象徴化しているのか?

アニメ版『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』のOP「Wanna be」を繰り返し観ていると、ある瞬間から“原作のページを読んでいる感覚”が急に蘇るんですよ。映像と音の熱さに心を持っていかれがちだけれど、冷静に見返すと、このOPは原作の構造そのものを、象徴として抽象化した“圧縮版・丹三郎の人生”みたいな役割を果たしているんです。

まず分かりやすいのは、“走る男”としての丹三郎の描き方。原作では、彼は何度も走る。走って、転んで、ほんの少し進んで、また走って──その反復の連続こそが彼の人生なんです。アニメOPの丹三郎も、ランニングフォームが綺麗とかそういう話じゃなくて、“泥臭く、でも迷いなく前へ進む”あの感じが完璧に再現されている。まるで原作のコマが、そのまま動き出したように。

さらに、“孤独の匂い”の出し方がまったく同じ。原作の丹三郎は、読んでいると胸がキュッとなる瞬間が多いんですよ。あの人、見た目は明るくてマッチョで、ちょっと危ないテンションでふざけまわるんだけど、内側にある“孤独の芯”がずっと疼いている。その孤独を埋めるのが、子どもの頃に憧れた仮面ライダーなんです。

OPの冒頭に漂う、あのわずかな暗さ。光が差し切らない感じ。これはまさに“原作の丹三郎の影”なんですよ。影と言っても悲壮感じゃなく、彼が抱えてきた「俺、まだ何者にもなれてない」という痛みの延長線。映像スタッフはそこを見事に掬い取って、画面の奥行きや色の温度で表現している。

そして、特に胸に刺さるのが“気迫”の描き方。原作では、丹三郎の顔つきが急に変わるコマがたびたび登場します。ふざけているようで、急に真剣になるあの表情。アニメOPでは、その“一瞬の変化”をスローモーションのように捉えてくれる。瞳がギラリと光るカットなんて、原作のエッセンスを凝縮したような一撃です。

こうやって見ていくと、「Wanna be」は原作の物語を直接再現しているわけではないのに、丹三郎という人物の“本質”を正確に抽出している。つまり、OPは「丹三郎の人生の心臓部」を見せているんです。原作ファンほど震える構造になっているのは、この象徴化の見事さに理由があります。

アニメOPが“原作では語れない感情”を補完するポイント

原作とアニメの違いについて語るとき、僕がいつも注目するのは“感情の密度”です。漫画はどうしてもコマとセリフの制限があるから、読者が補完しながら感情を受け取る構造になっている。でもアニメは映像と音を使えるおかげで、その補完を“体験として直接渡す”ことができるんです。

「Wanna be」のOPはまさにそれで、原作以上に“丹三郎の気持ち”がダイレクトに乗ってくる。走る息遣い、筋肉の張り、汗の動き、光の反射──それらが彼の「まだ俺は終われない」という叫びを、言葉より強く語っている。原作だと読者の想像に委ねられていた部分が、アニメになると“容赦なく可視化されてしまう”。ここが本当に面白いんですよ。

特に感じたのは、“丹三郎の諦めのなさ”が映像だと笑えないレベルで伝わってくる点。漫画だとギャグ的に扱われていた場面が、アニメOPだと妙に胸に刺さる。これ、演出が丹三郎の行動を“滑稽ではあるが真剣な選択”として描いているから。40歳を過ぎても仮面ライダーになりたいなんて、普通なら鼻で笑う。でもOPの丹三郎を見ると、笑えないんですよね。「ああ、この人は本気なんだ」と伝わってしまう。

そして、音楽がその感情を最大限に増幅している。TOPHAMHAT-KYOのラップが“現実のスピード感”を表現している一方で、松崎しげるのサビは“人生の重さ”を語る。原作では描けないこの二層構造が、アニメOPで初めて実現している。丹三郎という男の中に同居する“子どもの夢”と“大人の苦さ”が、音で、そして演出で激突している。

また、OPの“光の表現”は原作以上にエモーショナルです。丹三郎が走るシーンで背景が開けたり、光が一気に増したりする演出は、原作には存在しない“心の開放”の描写。光の強弱がそのまま丹三郎の感情の振れ幅を語っていて、視聴者の心を一気に引き上げる。これはアニメ表現ならではの特権で、原作を読んでいるだけでは味わえない強度があります。

最後に、原作にはない“未来への匂い”がOPにはあります。丹三郎が走り続ける姿が、アニメでは“これから先の物語を暗示している”ように見える。原作を知っている人ほど「あれ、この表現ってあの展開を踏まえてる?」と感じてしまうんですよ。まだアニメでは描かれていないシーンの感情を、OP映像が先取りしてしまっている感じ。

つまり、アニメ版OPは原作の補完を越えて、“丹三郎の物語にもう一段深いレイヤー”を追加している。原作を読んでいた人間ほど、その違いに震える。OPを観たあとに原作を読み返すと、同じページでもまったく違う感情で読める。これは作品体験として、ちょっと反則級の仕掛けです。

これから見る人へ:OPから理解できる『東島丹三郎』という作品の核心

“夢を見る大人”を肯定するアニメとしての意義

『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』のアニメ版OP「Wanna be」を観ていると、ある瞬間から、映像が丹三郎個人の物語を越えて“視聴者自身の物語”に侵食してくるんですよ。作品そのものというより、「これは自分の人生にも関係がある話なんじゃないか?」と、ふと息を呑む。アニメってこんな種類の刺さり方するんだ……と、久々に驚きました。

特に、丹三郎の“夢を見る姿勢”には説得力がある。40歳を越えても仮面ライダーになりたい? いや、そんなバカな、って大人は笑うかもしれない。でもこの作品は、その“笑い”を一切必要としないんです。むしろ、「笑う大人の方が、いつの間にか夢を捨ててしまったんじゃないか?」と問いかけてくる。強烈な逆説です。

OP映像の丹三郎は、ただ走っているだけなのに異常にまぶしい。あの走り方には、“夢を追う大人が本気になったときの息遣い”が宿っていて、見ている側の胸に直接手を突っ込んでくるような痛みがある。僕も初見で「うわ……刺さるなこれ」と思わず目線をそらしたほどです。夢を語るのは恥ずかしい。でも丹三郎を見ていると、「いや、恥ずかしさより先に、心が動く瞬間ってあるよね」という気持ちになる。

作品の世界観としても、「夢を持った大人が馬鹿にされずに立ち向かっていいんだ」という空気がしっかり整っている。SNSでも、「丹三郎の生き方に救われた」「自分も何か始めようと思った」など、意外なほど前向きな感想が多いんです。特撮文化に触れてきた人だけでなく、何かを諦めてしまった大人たちにも刺さる構造になっている。

そして、OPがそれを最大限に押し上げる。TeddyLoidの疾走するビート、TOPHAMHAT-KYOの冷静な言葉の刃、松崎しげるの魂の叫び。それらすべてが「夢を見ることそのものがヒーロー行為なんだ」と背中を押してくる。これって、ただのアニメOPの領域を超えていますよね。作品のテーマを視聴者の胸にぶっ刺す“儀式”みたいな強度がある。

僕はこのアニメを観るたびに、「大人が夢を見ることは子ども以上に難しい。でも難しいからこそ価値がある」と勝手に解釈して、勝手に励まされている。丹三郎というキャラクターは、実は視聴者の“あの日言えなかった願い”を代弁してくれている存在なんです。OP映像はそれをいきなり突きつけてくる。

つまり、このアニメはただのヒーローギャグじゃない。夢を忘れた大人に対して、静かにナイフを突きつける作品なんです。そしてそのナイフは、痛いんだけど、同時にとても優しい。丹三郎の走りには、そんな複雑な温度が込められていると思います。

OPが示す物語のテーマと、これからの展開予想

じゃあ、このアニメのOP「Wanna be」が示しているのは何なのか。これは僕の持論だけれど、“物語全体の進む方向”が、すでにOPの中に暗示されている気がします。丹三郎が前へ前へと走り続ける映像は、ただのキャラ紹介じゃなく、物語が「彼の夢にどこまで付き合うのか」を示している。

まず、OPのカメラワークが常に“前方向”へ伸びている点。背景が奥に抜け、道が続き、光が差し、丹三郎が進む。これは物語の方向性として「停滞」は許されないというメッセージに見える。彼は戻らない。振り返らない。自分を笑う声や、社会の都合や、年齢の壁にも止まらない。これは視覚的に“物語が加速する作品”であることを示している。

さらに、ユリコや一葉たちがちらっと映るカット。あれは単なるキャラ紹介ではなく、丹三郎の夢に巻き込まれていく“仲間の表情の変化”を暗示している気がするんですよ。彼らは最初は呆れたり突っ込んだりする立場だけれど、物語が進むにつれ、丹三郎の“バカみたいな情熱”に影響されていく。それが映像のトーンの中にさりげなく仕込まれているように感じます。

そして、サビの爆発。映像と音の最大瞬間風速のポイントですけど、OPであそこまでエネルギーを放つ作品は、だいたい後半に“とんでもない感情の山場”を迎えるんですよ。丹三郎の夢がどう扱われるのか、彼の人生がどう決着するのか。原作を読んでいる身としても、アニメがどう料理してくるのか楽しみで仕方ない。

特に注目してほしいのは、OPの終盤で丹三郎が“立ち止まる”一枚絵。走り続けた彼が、ふっと動きを止めて、前を見据える。あの一瞬に「覚悟」が宿っている。これは物語のどこかで、丹三郎が“選ばなければいけない瞬間”が来ることを暗示しているように見えるんです。

その選択は、もしかしたら苦くて、切なくて、胸が締め付けられるものかもしれない。でも、OPの映像ははっきり言っている。「丹三郎は走った先で、何かを掴む」。その“何か”がヒーローの称号なのか、憧れ続けた気持ちなのか、それとも全く別の“人生の正解”なのか──そこはまだ伏せられている。だからこそ、このアニメは面白い。

僕は断言します。『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、ただのギャグアニメでは終わらない。OPの時点で、作品はすでに深い場所へ進む準備をしている。そして、その深い場所へ向かう道を示しているのが「Wanna be」。このOPを観たあとに本編へ戻ると、丹三郎の背中が前よりずっと大きく見える。

だからこそ、これから視聴する人に言いたい。「まずOPをちゃんと観てほしい」。OPを観ることで、この作品がどこへ向かおうとしているのか──その“風向き”が分かる。風向きが分かると、丹三郎の歩幅も、迷いも、焦りも、輝きもすべて違う意味を持ち始める。

そして気づいたときには、もうあなたも丹三郎と一緒に走っているはずです。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

tojima-rider.com

aniplex.co.jp

kamen-rider-official.com

anime.eiga.com

animatetimes.com

natalie.mu

realsound.jp

ja.wikipedia.org

utaten.com

uta-net.com

本作の公式発表情報、放送データ、主題歌クレジット、ならびに複数の大手ニュースサイト・音楽専門メディアの記事を総合的に参照し、作品理解のための裏付けとして使用しています。上記URLは一次情報および信頼性の高い情報源のみを掲載しています。

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』という作品の奥に流れる“夢を諦められない大人”の物語が立ち上がる。

- OP主題歌「Wanna be」が、TeddyLoid×松崎しげる×TOPHAMHAT-KYOの異色タッグで作品の核を撃ち抜いてくる理由が理解できる。

- ノンクレジットOP映像の演出が、昭和特撮の文法と現代アニメの躍動を融合させた“異常に熱い体験”であることが分かる。

- ファン・SNS・ブログの感想から立ち上がる“丹三郎の走りがなぜ刺さるのか”という共通点が読み解ける。

- 原作とアニメOPを重ねることで、“丹三郎という人間の核心”がより深く見えてくる構造が理解できる。

コメント