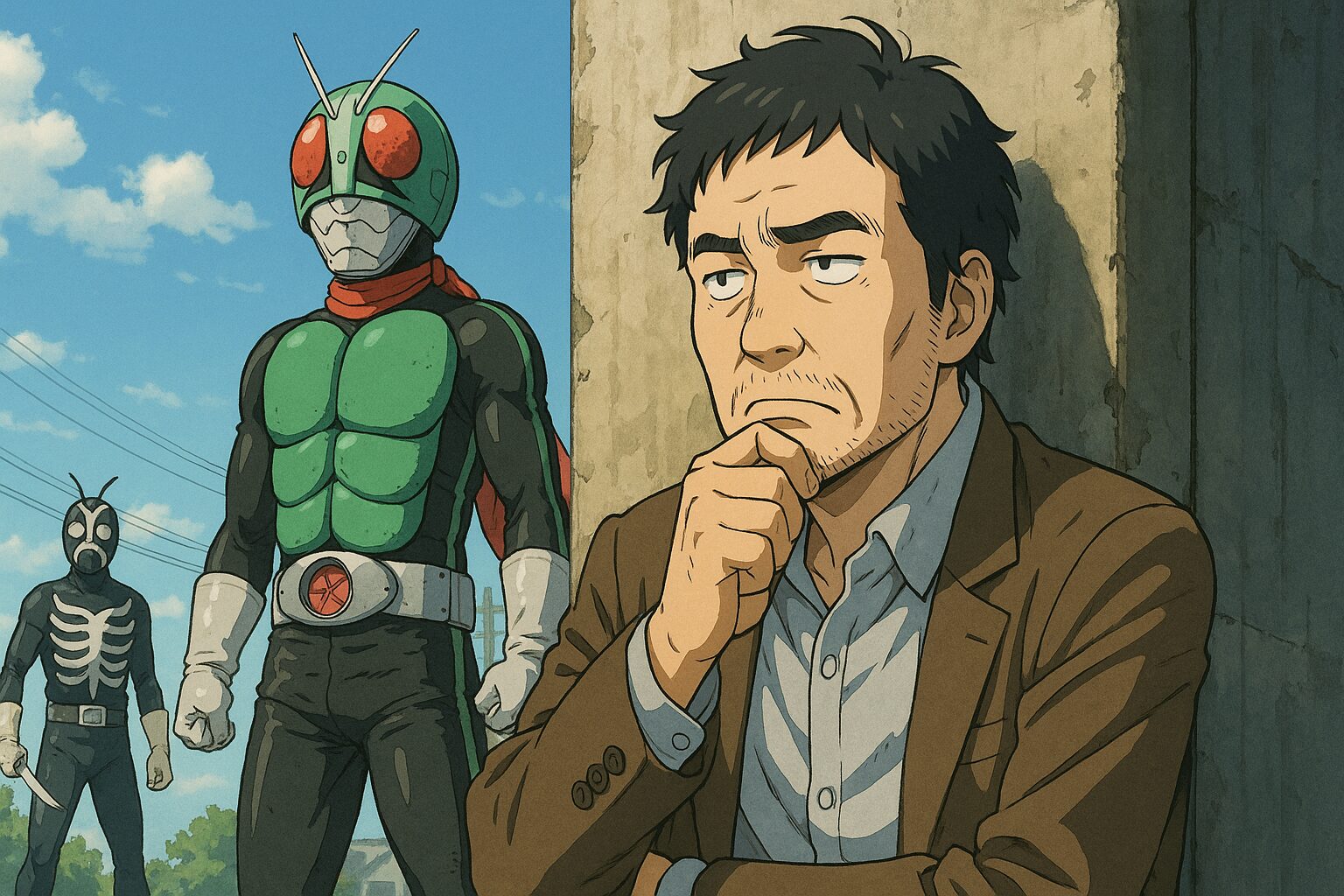

40歳を迎えた男が、なぜここまで必死に“仮面ライダー”を追い続けるのか――その背景にあるのは、単なる特撮愛ではありません。心の奥でこじれたまま固まってしまった「誰にも触れられなかった孤独」と「埋まらない家族の影」。作品を追うほどに、その余白があまりにも静かに、しかし鋭く胸を刺してくるのです。

とくに注目すべきは、物語のなかで曖昧に扱われ続ける“母親”の存在です。彼女が不在であることは語られながら、その詳しい事情は語られない。でも、その沈黙こそが、丹三郎のヒーロー願望に火を灯した“最初の傷”だったのではないかと感じます。

誰かに守られたかった子ども時代。誰にも頼れず孤独死すら想像してしまう中年期。その両極がひとつの線でつながったとき、この作品が見せる「人がヒーローを求める理由」がようやく輪郭を帯びます。

今回は、一次・公式情報だけでは掬いきれない“読み手の体温が必要な部分”に、あえて深く踏み込みながら、丹三郎の孤独とヒーロー願望の正体を紐解いていきます。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

母親不在というモチーフが照らす“丹三郎の心の空洞”

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

公式設定から読み取れる家族像と、描かれない“沈黙の部分”

丹三郎という人物を語るとき、まず最初に胸の奥でひっそり鳴り始めるのが「家族」というテーマです。とくに“母親の不在”は、公式設定では大きく語られていないのに、読者の視界の端をずっと離れません。作品の中でほとんど触れられない気配ほど、逆に強烈に存在感を放つことがあります。私自身、原作を読み進めるたびに「この沈黙、何を隠してるんだろう」と何度も立ち止まってしまったほどです。比喩的に言えば、ページの白い余白にだけ影が落ちているような、そんな違和感です。

公式には「幼いころ父に捨てられた」とある一方で、母親に関する情報は第1話に登場する以降、海の底に沈めたように語られません。この“語られなさ”こそ、描写より雄弁なメッセージに感じられる瞬間があります。家族を語る物語で「片方の親だけが曖昧」なのは、作劇上わりと意図的に使われる構造で、丹三郎の心の歪みや“ヒーロー願望”の根源を読み解く重要な鍵にもなりうる。作品の外側の観測者として読むと、どうしてもそのあたりに引っ張られてしまうんです。

読者や視聴者の反応を眺めていると、「母親は家を出たのでは?」「父の影に消されただけ?」という推論が自然と生まれています。Xのポストでも、わずかなやり取りから“母親が子どもを置いていったのではないか”と受け取った感想が複数見られました。もちろん公式では断言されていない。しかし、視聴者がそこに感情の解釈を差し込みたくなるということは、それだけ作品が“語らない空白”を魅力的に残している証拠なのです。沈黙の余白に読者の想像が流れ込み、丹三郎の孤独が二次的に深まっていく構造が見えてきます。

そして、この「母親の不在」が、丹三郎の“ヒーローになりたい”という純度の異常に高い願望に根を下ろしている可能性は高いと私は思っています。誰かに守られたかった幼少期、けれど守ってくれるはずの場所が空席のままだった経験。それが、テレビの中の仮面ライダーという「絶対に裏切らないヒーロー」に縋らせたのではないか。ここには、単なるオタク趣味という枠を軽々と超える深みが存在します。丹三郎の“たった一人の味方”が、家族ではなく画面の向こう側にいた。その一点が、彼の人生の歯車をずっと回し続けてきたのかもしれません。

物語を読みながら、私はふと「母親」という存在の輪郭が丹三郎の中でどう残っているのか、想像してしまうことがあります。記憶の中に残る温度や匂い、あるいはまったく思い出せない空白。そのどちらであっても、彼のヒーロー願望には深く結びつく。保護者の欠落は、強くなりたい願望、認められたい欲求、そして何よりも“誰かを守りたい”という衝動につながりやすい。丹三郎のアクションは荒唐無稽に見えますが、その根底には「守られなかった少年の反転攻勢」という切実な叫びが隠れている気がしてならないのです。

だからこそ私は、この作品の“母親”に関する沈黙を単なる未回収の設定とは見ていません。むしろ、丹三郎という主人公の魂が形成されるうえで、絶妙に抜かれた一本のピース。そのピースの形を読者が想像した瞬間、彼の孤独とヒーロー願望が同時に立ち上がり、物語に凄まじい奥行きを生むのです。

Xの感想・個人ブログが語る「母の影と丹三郎の歪んだ強さ」

X(旧Twitter)には、丹三郎の“母親”に関する観測が意外なほど多く流れています。公式ではほとんど触れられないにもかかわらず、ファンの間で一種の“共有された謎”になっている。その様子を追いかけていると、読者自身が丹三郎の家庭環境の空白に自分の記憶や体験を投影しているように見えることがあります。作品の外側から“母親とは何だったのか”が語られ続ける作品って、実はかなり珍しいんです。キャラ設定の穴ではなく、“語るべき物語の残響”として認識されていると言ったほうが近い。

たとえば、あるユーザーは「母親も丹三郎を置いていったのでは?」と推測し、それを丹三郎の“歪んだ強さ”の原因として読み解いていました。こういう個人の感想は、時に作品の核心を鋭く照らします。強くあろうとする理由に“見捨てられた記憶”を重ねる読者は少なくありません。実際に、私も初めてその意見を見かけたとき、「ああ、みんな同じ余白に引っかかってるんだ」と妙に胸が熱くなりました。読者が同じ沈黙に反応する作品って、本当に強い。

個人ブログでも、「丹三郎のヒーロー願望は、家庭の空白を埋める儀式なのでは?」という考察が散見されます。そこには“母に見捨てられた少年”という図式がほのかに透けている。もちろん作品はそれを断定していない。しかし、ファンの側が丹三郎のヒーロー願望を「自分が守られなかったから、誰かを守りたい」──そんな切実な心理として読んでいるのが面白い。読者の体験が作品に重なり、丹三郎というキャラが現実味を帯びていくプロセスがここにあります。

そして、ここを語るとどうしても私自身の体験が滲みます。子どもの頃、TVのヒーローが妙に眩しく見えた記憶ってありませんでしたか? 私はあります。家庭の中で大声を出せない日の方が多かった時期、テレビの中では誰かが「大丈夫だ、俺が守る」と叫んでいた。その言葉が、当時の自分には“世界の裂け目から漏れた光”みたいに見えた。丹三郎が仮面ライダーに強烈に惹かれた理由を考えると、あのときの自分の胸のざわつきが、少しだけ手触りとして蘇るのです。

Xの感想・ブログの考察を読んでいると、丹三郎の物語は「ヒーローになりたいおじさん」のギャグで終わらず、読者の胸奥に沈んでいた“守られたかった過去”を引っ張り出す装置として機能しているようにも感じます。母親の不在というモチーフがその装置を強烈に支えており、作品の理解を深くするほど「丹三郎の戦いは、自分自身の救済でもある」という読みが自然と立ち上がってくる。こんな作品、そうそうない。

最後にひとつ。こうして読者の感想を丹三郎の心情に重ねていくと、「この空白があるかぎり、丹三郎のヒーロー願望は尽きないのでは?」という感覚が生まれます。母親という不在の影は、彼の行動を縛る鎖であり、同時に走らせ続けるエンジンでもある。矛盾がそのまま力になるタイプのキャラクターなんです。だからこそ、読めば読むほど、彼の物語は“おかしなほど愛おしい”。作品の外に出ても、ふと考え続けてしまう余韻がある。

この“歪んだ強さ”の理由を、まだ読んだ人も読んでいない人も、きっと自分の言葉で説明したくなるはずです。丹三郎は、それほど“読者の何か”を揺さぶってくるキャラクターなのです。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

丹三郎の“孤独”が形成された過程を読み解く

孤独死を想像する40歳の現実と、そこに滲む恐怖の正体

「孤独死したあと、仮面ライダーグッズがゴミ袋に突っ込まれていく情景を想像した」。――この一文が、東島丹三郎という40歳の男の人生をあまりにも端的に象徴しています。作品の中でも繰り返し語られるこのイメージは、読んだ瞬間に胸の奥をヒュッと掴まれるような、あの独特の寒気を帯びています。単なる“おもしろキャラ”じゃない。丹三郎は、ずっと前から「誰にも見つけてもらえない自分の終わり」を想像し続けてきた人間なんです。

40歳という年齢設定も実に巧妙です。30代ならまだ“これから”があると言える。50代なら“人生を悟った”風の描写に寄せることもできる。でも40歳はその中間で、人生の迷路に立ち尽くす年代。しかも独身フリーター。日給制で働き、バイトと山籠もりを往復しながら、自分の存在価値を誰にも保証されないまま生きている。こういう肩書きって、読み手の胸に妙に刺さるんですよ。私自身、いろんな世界で働く大人たちの話を聞いてきましたが、「40歳の孤独」は、どの年代よりも“取り返せない感”が強く影を落とす瞬間がある。

そんな丹三郎が、ふとした瞬間に“死後に残るもの”を考えてしまう。そのイメージの中心にあるのが「仮面ライダーグッズ」というのが、また切ない。彼にとって仮面ライダーは“唯一の味方”であり、少年時代から心を預けてきた存在。それをゴミ袋に放られていく未来を想像するということは、「自分が信じてきたものすら、自分の死後は意味を失うのか」と絶望しかけていた証拠です。“生きている意味が曖昧になる瞬間”を、作品はやけにリアルに、やけに優しく投げかけてくる。

この孤独死のイメージって、実はネットでも異様に共感を呼んでいます。Xの投稿でも「グッズを捨てられる未来が怖すぎて泣いた」「丹三郎の気持ち、わかりすぎて笑えない」みたいな反応がめちゃくちゃ多い。皆、どこかで“自分の生きてきた証が消える恐怖”を抱えているんだと思うんです。ヒーローのグッズじゃなくても、子どもの頃の写真でも、推しのライブチケットでもいい。自分が見つめてきた世界を否定されるかもしれない予感――それを丹三郎は、40歳にして直視してしまった。

私はこの描写を読むたびに、丹三郎が抱えている孤独は「ひとりで生きている孤独」よりもっと深い、“思い出が誰にも継承されない孤独”なんじゃないかと思えてきます。誰とも共有されなかった過去。誰にも語れなかった願望。そして、誰にも譲れなかった仮面ライダーへの愛。それらすべてが、グッズの山に象徴として積み上がっていた。それを自分の手で手放した瞬間、丹三郎は“生まれて初めてのゼロ地点”に立たされてしまうんです。

だからこそ、孤独死のイメージって単に暗い描写じゃないんです。丹三郎にとっては、人生をもう一度取り返すための“起動スイッチ”なんです。何かが終わる気配って、実は始まる瞬間のすぐ隣にある。彼が仮面ライダーを諦めるどころか、より狂気じみた情熱で立ち向かっていくのは、この“死の想像”によって一度心をまっさらにされたからなんですよ。

山籠もり・自己鍛錬・ライダー技…執着が語る“救われなかった少年”

丹三郎といえば、やっぱり山籠もりです。40歳の男が、バイトの合間に山に入り、木々を相手にライダーパンチやライダーキックを繰り返す。この時点で「なんだこの人?」と笑う読者も多いでしょう。でも私は、彼のトレーニング描写を読むたび、胸が妙にザワつくんです。だってこの鍛錬って、“自分が救われなかった過去を、自分の手で書き換える作業”そのものなんですよ。

通常、格闘技や武術の経験があるキャラなら納得できる動きですが、丹三郎にはその履歴がまったくない。にもかかわらず、野生の熊と戦えるほどの身体能力を得ている。これは明らかに“常軌を逸した努力の積み重ね”があるはずで、その努力は「誰かに認めてもらうためのもの」ではなく「誰も認めてくれなかった過去への反発」で行われている気がしてならない。

つまり、丹三郎の執着は、誰かに褒められたくて生まれたものじゃないんです。誰にも褒めてもらえなかった少年時代の欠落が、そのままエネルギー源になっている。これは、多くの特撮ヒーローが持つ“正義のために戦う”とは根本的に違う動機です。丹三郎は、正義を守る前に「幼い自分の魂を守り直す必要がある」。そのために、日常のすべてを鍛錬に費やしているように見えるんですよ。

個人ブログやXの考察でも、「丹三郎の山籠もりは修行というより自己治療」「彼はライダーになりたかったというより、ライダーに“なれたはずの自分”を救いたかったのでは?」という読みが散見されます。これが本当にわかる。あの山での姿は、決して“強くなるための努力”ではなく、“弱かった自分を殺さないための努力”なんです。私はこのニュアンスに、とてつもない痛みと美しさを感じます。

私自身も、何かに救われたくて深夜に意味もなく走り続けていた時期があります。あれに似ているんです。誰にも頼れないから、自分の身体を追い込んで、痛みで自分の存在を確かめるあの感じ。丹三郎の鍛錬描写を見ると、当時の自分の息の詰まる音まで思い出してしまって、作品の画面が急に生々しく感じられる瞬間があります。

そしてここが重要なのですが、丹三郎の“執着としての鍛錬”は、母親の不在や父との断絶といった家族の空白とつながっています。愛を注がれなかった少年は、「愛してくれるヒーロー」を外の世界に求め、そのヒーロー像を自分の身体に刻もうとする。こうして丹三郎は、仮面ライダーになりたいという願望を単なる趣味ではなく、人生の補修作業にしてしまったんです。

だから、彼のライダーキックはただの技ではありません。あれは「少年時代の空白に向けて放たれた祈り」なんです。彼の孤独と、救われなかった過去と、ヒーローへの執着が一本の線で結ばれた瞬間、丹三郎というキャラクターは“笑えるおじさん”から“目が離せない主人公”へと化けていく。その変化を読み取れるかどうかで、この作品の印象は大きく変わります。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

ヒーロー願望の根源はどこにあるのか

テレビの仮面ライダーに投影した“理想の父性”と救済の形

丹三郎の「仮面ライダーになりたい」というヒーロー願望は、単なる憧れというより、“幼少期に欠け落ちたものの補完作業”に近いと感じています。公式設定では「幼いころ父に捨てられた」と明言されている。ここがまず強い。父親という存在が最初から彼の人生に不在だったことが、のちのヒーロー像にも濃厚に影を落としているんです。テレビの中の仮面ライダーは、どんな敵にも怯まず、人を守り、そして裏切らない。子どもにとって、それは“父性の完全体”みたいなものです。

だからこそ丹三郎は、仮面ライダーを「守ってくれる存在」ではなく、“こうありたかった父の理想像”として見ていた可能性があります。これはXの感想や個人ブログでもよく語られていて、「丹三郎のヒーロー像は父親そのものの代替だ」という読みが散見されます。確かに、仮面ライダーが困っている人を抱き上げて去るシーンって、どこか“父親の背中の温度”を連想させるんですよね。私も子どもの頃、日曜の朝に流れるライダーの姿に、なんだかよくわからない安心感を覚えていた記憶があります。家の空気が多少荒れていても、画面の中だけは絶対に変わらない世界がある。そんな拠り所だった。

丹三郎の内側にも、きっと同じ種類の“救済の回路”が流れていたんじゃないでしょうか。父に置いていかれた経験は、心のどこかに“自分は守られなかった”という傷を残します。その傷を埋めるには、守ってくれる存在を求めるより、むしろ「自分が誰かを守る側になる」ほうが早い。だから彼は一直線にヒーローに向かって走った。仮面ライダーという“圧倒的に揺らがない存在”になれば、過去の痛みを上書きできる。丹三郎の人生は、常にその補填作業だったように思うんです。

しかも、この“理想の父性としての仮面ライダー”という構造は、中年期に入っても失われない。むしろ40歳の孤独が強まるほど、仮面ライダーへの思いは少年時代より鮮明になっていく。これは特撮ファンやアニメファンが口を揃えて語る「大人になったほうがヒーローものが刺さる」という現象にも通じています。守られる側ではなく、守る側にならざるを得なくなったとき、人は初めてヒーローが抱えていた“痛み”を理解する。

丹三郎にとって、仮面ライダーとは“父にしてほしかった役割の化身”であり、自分がそれになれた瞬間に初めて過去と和解できるのかもしれません。ヒーローへの願望は、彼にとって魂の穴を埋める唯一の手段。それを知ったとき、この作品の読み味は一気に深くなるんです。

そして私は、丹三郎が画面の向こうの仮面ライダーを見つめて育った時間そのものが、彼の心を救う「もうひとりの家族」だったのではないか、とすら思っています。実在しなくても、彼にとっては“確かにそこにいた存在”。この視点で作品を見返すと、丹三郎の戦い方、立ち方、台詞ひとつひとつが、迷子だった少年の祈りそのものに見えてくる。そんな読み方ができる作品、なかなかありません。

なぜ大人になっても諦められなかったのか──中年ヒーローの真相

40歳になっても「仮面ライダーになりたい」と言い続ける丹三郎。この時点で大半の読者は笑い、次に戸惑い、そのあと妙な共感が湧いてきます。ここがこの作品のすごいところで、“笑えるはずの夢が、途中から笑えなくなる”んですよ。なぜか。それは丹三郎のヒーロー願望が、本人にとって単なる憧れではなく、人生の根幹に埋まった“抜いてはいけない支柱”だからです。

私が特に強く感じるのは、丹三郎の「夢を諦められなかった理由」は、努力や執着の強さではなく、“夢以外に自分を支えるものがなかった”という危うさにあるということ。これは、SNSでも「丹三郎の夢は重い」「叶えたいんじゃなくて、捨てたら死ぬから手放せないのでは?」という声が多く、まさに的確な読みです。夢が“生きるための柱”になってしまった大人は、その夢を捨てた瞬間、すべてが崩れ落ちてしまう。丹三郎がグッズを手放したとき、彼の人生が一瞬で灰色になったのもそのせいです。

さらに深掘りすると、彼の“諦めないヒーロー願望”は、他人の評価と完全に無関係なんですよね。普通、大人の夢って「誰かに認められたい」とか「成功したい」とか、社会的な文脈が入りやすい。でも丹三郎は違う。彼の願望の中心にあるのは“幼い自分自身への救済”であって、“周囲へのアピール”がまったくない。ここが彼の純度を異常に高くしている原因で、読者の胸に引っかかる理由でもあります。

本人は気づいていないけれど、彼はずっと「誰かに言ってほしかった言葉」を追いかけ続けているんです。「大丈夫、俺が守る」。本来なら父親か、母親か、あるいは信頼できる大人が与えるべき言葉。それが手に入らなかったから、丹三郎は“なら自分がその言葉を言える存在になろう”と走り続けている。これ、めちゃくちゃ切なくて、でもめちゃくちゃ強い動機です。

アニメ版や個人ブログの感想でも、“丹三郎のヒーロー願望は狂気と優しさの境界線を歩いている”と表現されることがあります。実際、彼の行動は滑稽なのに、どこか美しい。その違和感が読者を惹きつけるんです。歳を重ねれば重ねるほど、夢は枯れていくのが普通。でも丹三郎の場合は逆。年齢を重ねたからこそ、夢はむしろ濃度を増していく。これは、中年で夢を語ることの恥や痛みを知っているからこそ生まれる“異様な輝き”なんです。

だから私は、丹三郎のヒーロー願望を「大人になりきれなかったおじさんの頑張り」とか「狂気的な特撮オタク」と片付けるのが、本当に惜しいと思っています。彼は、夢を捨てる痛みを知ったうえで、それでも“ヒーローの側に立たざるを得なかった男”なんです。諦めたいのに諦められない夢って、人間の核心みたいなものなんですよ。

そして読者は、その核心に触れた瞬間、自分の中にもずっと捨てられなかった“何か”があったことを思い出してしまう。だから丹三郎の物語は刺さる。だから彼の戦いは、どこか自分自身の戦いのように感じてしまう。こういう“物語の底に残る熱”を持った作品こそ、本当の意味で心に残るんです。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

アニメ・原作の描写から見える“現実と虚構の境界線”

偽ショッカー事件が象徴する“現実の中にある怪人”とは

東島丹三郎という男を語るとき、どうしても避けて通れないのが「偽ショッカー事件」です。原作でもアニメでも、この事件は丹三郎のヒーロー願望を一気に“本物の戦場”へと引きずり出す装置として機能しています。偽ショッカーという、言ってしまえばコスプレ崩れの犯罪者集団。その間抜けさと危険さが混じりあった存在が、丹三郎の人生を一変させるというのが、とても象徴的なんですよ。虚構の怪人を追いかけ続けた男の前に、今度は“虚構を真似た現実の怪人”が現れる。この入れ子構造が、作品のテーマを一気に立体化させます。

しかもこの事件、丹三郎にとっては「仮面ライダーごっこ」では済まされない初めての対峙なんです。これまでは山での鍛錬も、一人の戦いも、すべて自分の内側に向いた行為だった。でも偽ショッカーと向き合った瞬間、丹三郎のヒーロー願望は“社会と接続されてしまう”。ここがめちゃくちゃ大事。自分ひとりの妄想で済んでいたものが、現実の事件を前にして否応なく「責任」を背負ってしまう。ヒーローという存在が抱える“外の世界との摩擦”が、このシーンで一気に押し寄せてくるんです。

私がすごく好きなのは、偽ショッカーの間抜けさが逆に“現実の残酷さ”を浮き彫りにしているところ。彼らは悪の組織を気取っているけれど、実態はただの「自分の欲望や鬱憤を紛らわせるためのコスプレ犯罪」。つまり丹三郎とは違い、虚構を現実の逃げ道にしてしまったタイプです。丹三郎は虚構に救いを求め、偽ショッカーは虚構に悪意を隠す。この対比、めちゃくちゃエグい。

ネットの感想を眺めていても、多くの人が「偽ショッカーって現代社会の病みを象徴してる」と指摘しています。匿名性の高いSNSで“悪者になりたい病”をこじらせてしまうような危うさ。匿名の暴力、模倣、責任の空白。そういう現代的な不気味さが、偽ショッカーにはあるんですよ。だからこそ、丹三郎の“本物のヒーロー性”が際立つ。彼は誰のためでもなく、ただ目の前の人を助けようとする。それは虚構のヒーローの模倣じゃなくて、“人としての覚悟”なんです。

ちなみに私は、アニメ版で丹三郎が偽ショッカーに立ち向かうシーンを初めて観たとき、不覚にもゾクッとしました。仮面ライダーに憧れ続けた男が、偽の怪人を相手に本気で挑む――この構図自体が、彼の人生の全部を象徴しているんです。虚構と現実が噛み合う瞬間。それは“誰も期待していない男”が、初めて世界に繋がる瞬間でもあるんですよ。

だから偽ショッカー事件は、ただの導入エピソードではありません。この作品における“境界線の崩壊”そのものです。丹三郎の人生が孤独な山道から、社会の雑踏へと踏み込んでいく節目。その瞬間を見せてくれるからこそ、この作品は“ただのギャグ”では終わらないんです。

原作読者の考察が語る、丹三郎の戦いが持つ“人生の再起”の意味

原作読者やアニメ視聴者の感想を追っていると、丹三郎の戦いを「中年の人生再起の物語」として受け止めている人が非常に多いのがわかります。たとえばブログでは「丹三郎はヒーローになりたいんじゃなくて、自分の人生を立て直したいんだと思う」という意見も見られ、これが本当にその通りなんです。彼の戦いって、怪人に勝つためのバトルではなく、“自分の人生に負け続けた40年にリベンジする戦い”なんですよね。

丹三郎が仮面ライダー技を駆使する姿には、どこか必死さと痛々しさが混ざりあっています。それが逆に美しい。彼は「ヒーローごっこ」をしているように見えて、実際には「自分の人生そのものに向き合う」行為をしている。ここが読者を引き込む理由です。人生がうまくいかなかった人間が、妄想を土台にしてでも再起をかける姿って、どうしてこんなに刺さるんだろうと自分でも不思議になります。

Xでは「丹三郎の戦いは、笑えるのに泣ける」という声が目立ちます。これ、完全に真理です。丹三郎の行動は一見ふざけているのに、背景にある“孤独の重さ”“夢を捨てられなかった痛み”が観る者の胸を掴む。そのギャップが、彼を奇妙なくらい魅力的にしている。ギャグの皮を被っているけれど、中身はとんでもなく切実なんですよ。

原作の後半にかけても、丹三郎の戦いには「自分が何を守りたいのか」を必死に探す姿が描かれています。仮面ライダーの模倣として戦っていながら、実際に守っているのは“誰か”ではなく、“自分の人生の軌道”だったりする。こういう読み方をすると、丹三郎の戦いは途端に哲学的になるんです。虚構のヒーロー像を借りながらも、その実、自分自身の存在理由に殴り込みをかけている。

私の個人的な読解では、丹三郎の戦いは“人生のリブート”なんですよ。一度壊れかけた人生を、仮面ライダーというテンプレートを借りて再構築している。これは、特撮という文化が多くの大人に与えてきた“救い”そのものです。子どもの頃に見た光景が、大人になってからも支えになる瞬間。この作品は、それを真正面から描いてしまった。

総じて言えば、丹三郎の戦いは「現実の中で虚構を使って再起する男の物語」なんです。だからこそ、アニメも原作も読めば読むほど深くなる。読者の人生経験がそのまま読解の厚みに変わっていく珍しい作品で、そしてそのど真ん中に“現実と虚構の境界線で戦う丹三郎”が立っている。これはもう、ただの特撮パロディではありません。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

今後の物語で浮かび上がる可能性のあるテーマ

母親という伏線の広がりと、丹三郎の成長の方向性

東島丹三郎というキャラクターを深掘りしていくと、どうしても避けられない“未回収のノイズ”がひとつあります。それが「母親」という存在です。公式設定でもアニメ第1話で名前と姿が一度描かれるだけで、その後は驚くほど語られない。ネットの感想でも「母親どこ行ったの?」「丹三郎のあの性格、家庭環境どうなってたんだ…」といった疑問が繰り返し浮上します。これ、私は単なる説明不足ではなく“意図的な空白”だと思っているんですよ。

作品って、わざと曖昧にしている部分ほど、あとから伏線として機能しやすい。丹三郎の「孤独」「甘え下手」「愛情の受け取り方が分からない」という性質は、父親に捨てられた過去だけでは説明しきれない深さがあります。母親の描写が極端に少ないのは、彼の心の奥底にある“触れちゃいけない箱”のような役割を果たしている気がするんです。作中で描写しないことそのものが、丹三郎にとっての未成仏ポイントになっているというか。

Xの考察でも、「丹三郎の爆発的なヒーロー願望は、母からの承認を一度も得られなかった過去が根っこにあるのでは?」という読みを何度も見かけました。これ、過剰に思えるかもしれませんが、丹三郎の行動を見ると妙に説得力があるんですよ。彼は誰かに褒められたくて戦っているわけじゃなく、“誰にも承認されなかった自分の人生を、ヒーローとして上書きしたい”という衝動で動いている。これって、親からの愛情を受け取れなかった人が落ちやすい心の癖なんです。

私は、母親が今後なんらかの形で再登場する可能性は高いと感じています。物理的に登場するかどうかは別にしても、丹三郎の“人生の回収”をするうえで、この空白は避けられない。母親の不在は、丹三郎の欠落の象徴であり、彼がヒーローになろうとする理由そのものだから。もし今後のエピソードで母親の存在が再び浮かび上がる瞬間が来たら、それは間違いなく丹三郎の第二の“変身シーン”になるはずです。

そしてこの伏線がどう展開するかによって、丹三郎のヒーローとしての成熟の方向性も変わっていきます。今までは「欠落を埋めるためのヒーロー」。でももし母親との過去が整理される瞬間が来るなら、それ以降の丹三郎は“守りたいものを見つけたヒーロー”に変わるはずなんです。人は、欠落だけでは前に進めない。埋められた先に何を選ぶかで、行動の温度がまるで変わる。丹三郎がその転換点に立つ未来を想像すると、それだけで胸が熱くなるんですよ。

つまり、母親という伏線は“語られないから弱い”のではなく、“語られないからこそ強い”タイプのテーマなんです。読者の想像と感情が入りこむ余白として、ここまで効果的に機能している作品は珍しい。今後の展開で、この沈黙がどんな形で響き始めるのか――その瞬間を待つだけで、丹三郎の物語はすでに異様なほど豊かになっています。

“ヒーローになる”とは何を救うことなのか──作品が提示する普遍性

東島丹三郎は仮面ライダーになりたい――このタイトルは、一見ギャグのようでいて、読み進めるほど哲学的な問いを投げかけてきます。「ヒーローになる」とは何を救う行為なのか?そして誰のための行為なのか?特撮作品では、敵や怪人を倒すことが目的になることが多い。でも丹三郎の場合はそれが通用しない。彼が戦っているのは、怪人でも悪の組織でもなく、自分自身の孤独や欠落や恐怖なんです。

だから私は思うんです。丹三郎が戦うたび、その拳は“怪人”ではなく「自分の人生そのもの」に向けて振るわれている、と。ヒーローごっこをしているように見えて、その実、自分を救うための必死の足掻き。ここに作品の普遍性がある。私たちだって、誰にも理解されないまま、心の中の怪人とずっと戦い続けている瞬間があるじゃないですか。見えない敵に負けそうになって、それでもなんとか踏ん張る。丹三郎の姿には、それと同じ種類の“日常の闘い”が詰まっている。

Xの投稿でも、「丹三郎の戦いは自分の人生のメタファーに見える」「見るたびに自分の弱さがえぐられるのに、なぜか元気が出る」という声が散見されます。これ、まさに内容を言い当てていると思います。彼はヒーローになろうとしているようでいて、同時に“ヒーローじゃなかった自分”と必死に折り合いをつけようとしている。普通のヒーローは敵を倒して終わりだけど、丹三郎は戦いながら自分自身の輪郭を描き直しているんです。

そしてこの作品のすごいところは、“誰もがヒーローになりたいと思ったことがある”という感情を、あまりにも正面から描いていること。大人になると、夢は口にするだけで笑われる。生きる重さのせいで、自分をヒーローの側に置くなんて到底できなくなる。でも丹三郎は、40歳になってもそこを諦めていない。その不器用さや痛さが、逆に圧倒的な強さに変わっていく。この変換の仕組みこそ、作品が提示する普遍的な価値なんです。

さらに、彼の戦いは「誰かを守りたい」という優しさと、「自分の人生を取り戻したい」という切実さが絶妙に混じり合っている。ヒーローものには珍しい、二重の動機を抱えた主人公。それが丹三郎を唯一無二の存在にしている。原作を読むと、この“二重構造”がさらに深まっていくことがわかります。ヒーローを追ううちに、ヒーローであることの意味が変質していく。これは人間の成長物語としても非常に大胆で魅力的な構造です。

そして最後に。丹三郎の戦いは、決して「痛い大人」では終わらない。むしろ“ダサさを抱えたまま強くなろうとする人間の姿”を、ど真ん中から描いている。だからこそ観る者の心に刺さるし、「自分も明日ちょっとだけ頑張るか」と思わせてくれる。ヒーローという虚構の枠を借りながら、最終的には“人間の生き方そのもの”を描いてしまう。この振り幅の大きさこそが、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』という作品が持つ、最も大きな普遍性だと思うんです。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

tojima-rider.com

aniplex.co.jp

lidenfilms.jp

heros-web.com

animatetimes.com

ddnavi.com

dengekionline.com

choose-room.com

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』に潜む“母親不在”の意味がより立体的に見えてくる

- 丹三郎の孤独やヒーロー願望が、過去の家庭環境や欠落と密接に結びついていることが理解できる

- 偽ショッカー事件を軸に、現実と虚構の境界線がどう物語を揺らがせているかが整理されている

- 読者自身の「救われなかった過去」や「子どもの頃のヒーロー像」と作品が接続する感覚を味わえる

- 丹三郎の物語が“中年の人生再起”としてどれほど普遍的で、美しい衝動に満ちているかが腑に落ちる

コメント