神と人類が“13対13”で命を賭してぶつかり合う──この構図を知った瞬間、胸の奥で静かに火が灯るような感覚があるんです。終末のワルキューレという物語は、ただのキャラ勝負ではなく「誰が、この席に座るべきだったのか」という編成そのものが物語の鼓動になっています。

強すぎる神々と、それでも抗う人類。その選出理由の裏側にある“語られざる物語”が、ひとつずつ積み重なるほど、私たちはなぜか人類側の拳に自分の心を重ねてしまう。編成表を眺めているだけで、すでに物語は始まっているんですよね。

この記事では、公式情報と多くの読者・ファンの考察を丁寧に束ねながら、神側と人類側の“意図された13名”の編成と、これまでの対戦カードを徹底解説します。あなたがまだ知らない“編成に込められた物語”を、ひとつずつ紐解いていきます。

読み終える頃には、あなた自身が「第12戦・第13戦は誰が出るべきか?」と考え始めているはずです。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

終末のワルキューレとは?ラグナロクの構造と“13対13”の意味

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

ラグナロクという舞台装置が生む物語性とは

終末のワルキューレという作品は、初めて触れたときからずっと「この世界は、読者の心をどう動かすつもりなんだろう」と考えさせてくるんです。神と人類が“ラグナロク”という形で一対一の戦いを繰り広げる──この設定は表面的にはシンプルなのに、底が抜けるほど深い。まるで水面は穏やかなのに、下には巨大な渦が巻いている湖のようで、その静けさと危うさの共存がたまらなく好きなんです。

そもそもラグナロクとは何か。物語では「人類存亡会議」で、人類滅亡が多数決で決まりかけるという絶望のシーンから始まります。その時にブリュンヒルデが突きつける“最終闘争”という提案──あれは単なる逆転劇ではなく、「神の視線からでは見えない人類の価値」を証明する物語の火蓋だったと、私は読むたびに思うんです。人類は確かに弱く、時に愚かです。でも、人類の物語が神々の一声で終わってしまうのは、どこか“ズルい”と感じてしまう。ラグナロクは、そのズルさに真正面から殴り返すための装置なんですよね。

そして面白いのは、この“殴り返し”がただの暴力ではなく、歴史・哲学・信仰・文化が折り重なる「物語の重層構造」として描かれること。呂布奉先の一撃には“武の極み”としての中国史が宿り、アダムの拳には“全人類の父”としての愛と怒りが宿り、佐々木小次郎の剣には“敗北から生まれた強さ”が宿る。誰か一人が勝つだけで何千年もの歴史が揺らいでしまう、その緊張感こそが終末のワルキューレのラグナロクなんだと強烈に伝わってくるんです。

読者として面白いのは、戦っているのは「神VS人類」という巨視的な構図なのに、戦場の真ん中には、それぞれの人生があること。巨大な枠組みのなかに、ひとりの人間の息遣いがある。その“対比の磁力”にトリガーを引かれたように、ページをめくる手が止まらなくなるんですよ。実際、アニメ版でゼウスとアダムが拳で語り合うあの場面なんて、神と人類が戦っているというより「二つの生き方がぶつかっている」ように見えて、胸がぎゅっと掴まれました。

さらに言うと、ラグナロクという舞台は“神の正しさ”を無意識に疑わせてくる。普通、神の判断には逆らえないはずなのに、この作品は読者に「いや、そう簡単に滅んでいいか?」と問いを突きつける。神の権威と人類の不屈。その対立軸が作品全体のエンジンになっていて、読むほどに「次は誰が戦うの?」「この歴史上の人物が出るならどうなる?」という期待が自然とふくらんでいく。物語から読者の心が逃げ場を失うほどに牽引される、そんな“物語装置としてのラグナロク”が成立しているんです。

こうして私はまた気づいてしまうんですが、“戦い”が描かれているのに、読んでいる自分の内側では「戦いという名の対話」が起きているんですよね。神は神なりの理由を、人類は人類なりの理由を持ってここに立っている。それを覗き込むことで、読者はいつの間にか自分の価値観にまで踏み込まれていく。この作品の真の魅力は、実はそこにある気がしています。

なぜ「13人」が選ばれるのか──選出制度の象徴性

13という数字には、昔からどこか不吉な響きがありますよね。宗教的なモチーフとしても象徴性が強く、文化によっては忌み数として扱われることもある。それなのに終末のワルキューレでは神も人類も“13人”を選ぶ。これ、最初は「人数合わせだろう」と思って読んでいたんですが、最新話まで追いかけると、この数字そのものが“覚悟の象徴”に見えてくるんです。

まず、13という数字は“均衡が崩れる寸前”を表す数字でもあります。12という完結した円環(暦、星座、方位)に対して、13はそれを一歩踏み越える存在。つまり“世界の外側へ踏み込む”数字なんですよね。人類は神の判断によって滅亡する。その運命を変えるために踏み込む“禁忌の数”として13人が選ばれる──そう考えると、編成にもかなりゾクッとする物語性が宿ってくるんです。

さらに、終末のワルキューレの13人は「世界に対する異議申し立て」をする代表者たち。神側も人類側も、選出理由にはそれぞれの文明・神話・文化背景が深く影響していて、単純に強さだけで選ばれたわけではありません。呂布が「最強の武人」でありながら、同時に“孤独と渇望”を背負っているように、選ばれた者たちは全員どこか“世界への未練”や“証明すべきもの”を抱えている。その感情の濃度が高い者ほど、13人の席にふさわしいのだと感じるんです。

そして忘れてはいけないのが、釈迦の存在。神側の代表として選ばれたはずが、人類側へ寝返り、さらに“神13人の枠を揺るがせた”。この瞬間、13という数字に“固定されているようで実は揺らぐ不確かさ”まで付与されるんですよね。編成が完成したはずの神側に穴が開き、そこにハデスが静かに座る。たった一人の選択が、神々の陣営バランスすら揺るがす──13という枠そのものが“物語を動かす可動式の概念”になっていくんです。

私はこういう“数字に宿る物語性”にめちゃくちゃ弱くて、単なる編成表を見ているだけなのに、「この数字の裏側にはどんな意図があるんだろう?」と空想しはじめてしまうクセがあります。終末のワルキューレは、そんな読者の想像癖をくすぐる仕掛けが随所にあって、編成を見た瞬間に“まだ読んでいない物語”の匂いが立ち上がるんですよね。

だからこそ、13という数字の不気味さ、美しさ、儀式性──それらすべてを抱えたまま、神と人類は舞台に立つ。彼らが向き合う瞬間、ただの数字は“運命の回数券”に変質し、読者の心を強制的に戦場へ引きずり込む。終末のワルキューレの編成は、そういう“数字を超えた物語の密度”を感じさせてくれるからこそ、何度見返しても飽きないんです。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

人類側の代表メンバー一覧|偉人たちが神と拳を交える理由

人類代表の編成に潜む“歴史と神話のクロスオーバー”

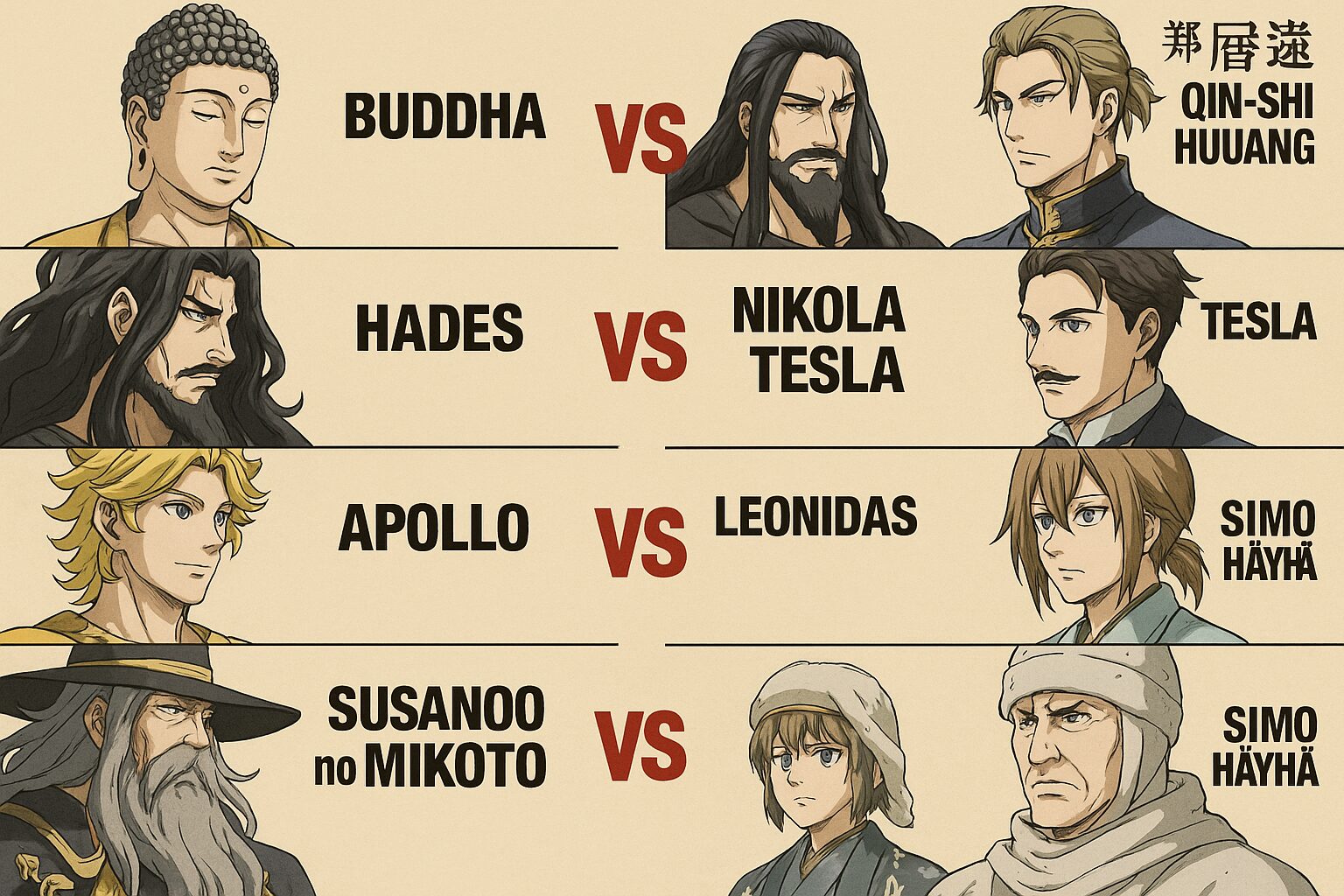

終末のワルキューレの“人類代表”というワードを聞くたびに、胸の奥でなにか静かにざわめくんです。呂布奉先、アダム、佐々木小次郎、ジャック・ザ・リッパー、雷電為右衛門、釈迦、始皇帝、ニコラ・テスラ、レオニダス王、沖田総司、シモ・ヘイヘ──この顔ぶれは、まるで世界史と神話の教科書が合体して、生きて動き出したみたいですよね。人類の編成表を眺めているだけで、頭の中に“もしこの人物が神と戦ったら…”というイメージが勝手に映像として流れ始める。そんな不思議な磁力がこの作品にはあります。

とくに面白いのは、選ばれた人類代表たちが「単なる強さ」ではなく、それぞれが“人類の矛盾や弱さ”すら抱えたまま立っているという点。呂布は無敵の豪傑に見えて孤独を抱え、ジャック・ザ・リッパーは人類史の闇そのものをまとっている。佐々木小次郎は敗北の積み重ねから強さを掘り当て、始皇帝は“統治”という名の責任と孤独とともに戦場へ向かう。ここがね、たまらないんですよ。強者の物語というより、“傷だらけの人類が、それでも神に抗う”という構図に近い。だからこそ読者の胸に刺さるし、人類側の編成って眺めているだけでじわっと熱が宿るんです。

私は人類代表を見るたびに、「このメンツ、本当に13人で収まるのか…?」と勝手に心配してしまうほどで。人類史という巨大な宝箱の中から、たった13人だけを選ぶという行為そのものがロマンなんですよ。例えばニコラ・テスラが登場したとき、科学文明を背負った人類そのものが神に殴り込むような衝撃がありましたし、レオニダス王のときは“戦う理由そのものの美しさ”を見せられた気分になりました。

もっと言えば、神側のキャラが“神性”という抽象性をまとっているのに対し、人類側は“血が流れている証拠”としての歴史がある。この二つの温度差が、編成に濃厚な物語を与えてくれるんです。神々は概念の化身。でも人類は生きた証の集積。そこがまた、人類代表の魅力を桁違いにしている。

終末のワルキューレの人類編成は、ある意味で「人類史の再編集」でもあります。歴史の重さや文化の違いまで巻き込んで、ひとつの戦場に連れてくる。この異種混合の豪快さが本当にクセになってしまって、つい深夜に「次は誰が選ばれるのか?」と考えはじめる。答えは出ないのに、ずっと考えていたい。そんな“終わらない楽しさ”をくれるのが、人類側の編成なんですよね。

未登場メンバーの存在が物語に与える緊張感

そして人類側で忘れてはいけないのが、まだ戦場に立っていないメンバー──ラスプーチンとノストラダムス。この2人の存在が、ラグナロク編成の空気をガラッと変えてくるんです。出るか、出ないか。その一点が物語全体の“緊張の糸”になっていると言っても過言じゃない。だって、どちらも歴史的にもキャラとしても“規格外”の匂いしかしないじゃないですか。

まずラスプーチン。人類側でここまで不穏な気配をまとった人物、ほかにいます? 人物像の曖昧さや神秘性が強すぎて、登場した瞬間に「人類側なのに神側より神っぽい人来たな…」という感覚すらある。実際に戦ったらどういう能力なのか、どんな思想で神と向き合うのか。まだ出ていないのに、読者の想像エネルギーをここまで吸い込むキャラって本当に珍しい。

一方ノストラダムスは、“未来を読む者”がラグナロクに参戦するという皮肉がたまらない。戦いの未来を知っているのか?それとも知らないのか?もし彼が未来を知りながら戦場に降り立つなら、その一歩は“運命への反逆”にも見えてしまう。神と人類の戦いで“未来視”を扱うキャラが出たら、作品全体の構造すら揺らぐ。そんなスケールの大きさがノストラダムスにはあるんですよ。

そして何より、この2人がまだ出ていないという事実そのものが、物語を常に先へ先へと引っ張っていく。「次は誰?」「あの2人はいつ?」と読者の思考が止まらなくなる。人類側の編成一覧を見た瞬間に走る“欠けている最後のピース感”。この未完成さがラグナロク全体を美しく見せていて、まるで最後の扉がまだ開いていない古代神殿みたいなワクワクがあるんですよね。

私はときどき、編成一覧の空欄部分だけをじっと眺めて「ここにラスプーチンが入るのか…いやノストラダムス…でも人類が6勝している現状なら……」と延々に妄想を続けてしまうんですが、その時間が意外と幸福で。これって終末のワルキューレが“読む作品”であると同時に“想像して遊ぶ作品”でもある証なんですよね。

この“まだ出ていない存在の強さ”。それこそが編成に緊張を生み、物語を押し進め、読者を物語の内側へ誘い込む最大の力。終末のワルキューレの人類側は、登場していないキャラクターさえ物語を動かす──その大胆さが本当に愛おしいんです。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

神側の代表メンバー一覧|神話の王者たちが挑む「人類裁判」

神側の編成に見える“世紀を越えた権威の集結”

終末のワルキューレの神側メンバー一覧を眺めるたびに、どうしてこんなに背筋がざわつくんだろう、と自分でも不思議になるんです。トール、ゼウス、ポセイドン、ヘラクレス、シヴァ、零福(〜ハジュン)、ハデス、ベルゼブブ、アポロン、スサノヲノミコト、ロキ──この編成、文字だけで“圧”がある。神々の持つ神話的質量が、紙面を越えてこちらに押し寄せてくるような感覚があるんですよね。

神側の名簿は、ある意味で「神話世界のアベンジャーズ」。ギリシャ神話、北欧神話、インド神話、日本神話──まるで地球規模の宗教文化祭が開幕したかのようなカオスさと荘厳さが同時に成立している。しかもただの“神話の人気キャラ集合”ではない。ゼウスは古代ギリシャの秩序そのものとして立ち、シヴァは破壊と再生の循環を体現し、アポロンは芸術の象徴、トールは雷霆の力の具現。でも、彼らはそれぞれの神話世界における“頂点”でありながら、このラグナロクという舞台ではあくまで「一戦士」。ここがたまらなくロマンなんですよ。

そして神側には、ある種の“選ばれた者の余裕”が漂っている。人類側が泥臭い歴史と葛藤を背負って立っているのに対し、神側は“自らが正義”であるという揺るがない前提に立っている。その自信と傲慢、そして時に見える余白や救い。ゼウスの老人のような佇まいから繰り出される怪物的な動きなんて、あんなバランスを考えたキャラ造形、普通思いつかないですよね。

個人的に大好きなのは、ポセイドンやアポロンの“神らしい冷たさ”。人間の時間とは違うスケールで生きてきた存在の視線ってこういうものなのかと、読んでいて感覚が麻痺してくる。逆にヘラクレスは“神であり人類の味方”という複雑な立場で登場し、神側の編成に“揺らぎ”と“感情”を持ち込んだ。ヘラクレスの存在があるだけで、神側のリストはただの強者一覧ではなく、“価値観の衝突と分岐”そのものになるんです。

そして、神側は神話の権威だけでなく、“世界の物語の根源”を代表しているようにも見える。人類が積み上げた歴史の裏には、常に神話という基盤があったわけで、その“根っこvs枝葉”の戦いこそが終末のワルキューレの面白さでもある。だからこそ、神側の編成表を見ると、「これ、世界史の裏側でこういう対立があったのかも…」と勝手に妄想してしまう。こういう“物語の外側に想像が広がる感覚”が、この作品の中毒性なんですよ。

戦闘というより、神々の存在そのものがすでに“概念バトル”になっていて、それが物語全体に重厚な陰影を落としている。神の在り方、人類に対する根源的なイメージ、文明が神に対して抱いてきた畏怖──それら全部が一枚絵に凝縮したような編成。それが終末のワルキューレの神側なんです。

釈迦の離脱とハデスの編入が示した編成の揺らぎ

ラグナロクというシステムを語るうえで絶対に外せないのが、釈迦の“寝返り”とハデスの“編入”。あの瞬間、私の中で終末のワルキューレという作品の見え方がガラッと変わりました。編成って本来、戦いが始まる前に“完成”しているものじゃないですか。でもこの作品は、戦いの最中にその完成形が崩れる──編成そのものが物語の中心になってしまう。その劇的な揺らぎに痺れました。

釈迦が神側にいても全く違和感がないキャラ設定であることは、誰が見ても明らか。悟りを開いた存在が、人類サイドなのか神サイドなのか。境界を曖昧にした“在り方”がすでに答えになっているような存在です。でも、実際に人類側に立って神を相手取ったその姿を見たとき──「あ、これは物語の構造が変わる瞬間だ」と直感しました。神に属する者が、人類を救うために神へ刃を向ける。この裏切りは神側の絶対的な秩序を崩し、読者の価値観まで揺さぶる強烈な出来事だったんです。

その穴を埋めるように登場するのが冥界の王ハデス。ここがまた最高に粋で。ゼウスですら「信頼できる兄」と言うほどの人物が、自ら神の陣営の“欠けたピース”を埋めにくる。この流れは、単なるキャラ追加ではなく、「神側の矜持の再構築」なんですよね。釈迦の離脱で空いた“魂の穴”みたいな部分を、ハデスが静かに埋めていく。これ、読者の感情が一気に引き締まる瞬間でした。

私はこの釈迦→ハデスの編成変更が、とんでもなく好きなんです。というのも、物語の“選抜チーム”って本来、固定されているほど安心できるもの。でも終末のワルキューレはその安心を奪ってくる。神側の内部にも葛藤があり、価値観のぶつかり合いがある。ラグナロクは“裁きの場”ですが、実は“神々自身の試練の場”にもなっているんじゃないかとすら感じるんですよね。

そしてロキの存在も忘れちゃいけない。彼は神々の枠組みそのものに疑念を投げかける存在で、釈迦の離反を“面白がる側”でもある。この不穏さが編成にさらに揺らぎを加えている。神側は“強さの象徴”ではなく、“思想の集合体”なんだと、ロキというキャラクターが教えてくれるんです。

だからこそ終末のワルキューレの神側編成は、ただの固定リストではなく、“物語が進むほど変質していく生き物”みたいなもの。釈迦が抜け、ハデスが入り、ロキがうごめき、アヌビスやオーディンがまだ動かずに静かに見ている。その沈黙すら、不気味で美しい。神々は強い。でも、それ以上に“揺れている”。その揺らぎこそが、編成に魂を通わせているんです。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

終末のワルキューレ・対戦カード徹底解説|1〜11回戦の勝敗と構造

神と人類が互いに譲らない「勝利の意味」を考える

終末のワルキューレの対戦カードを最初から追っていくと、単なる勝敗表のはずなのに、ページの向こう側から“物語の熱”がじんわりと滲み出してくる瞬間があります。1回戦の呂布 vs トールから始まり、アダム vs ゼウス、佐々木小次郎 vs ポセイドンと続いていくあの流れ……あれって、もはや「人類史」と「神話史」が一つの盤上で交差していくドキュメンタリーに近いんです。

例えばアダム vs ゼウス。戦闘そのものは激烈で、アニメ版でも驚異的な密度で描かれていますが、何より胸を掴むのは“アダムという存在がなぜ戦うのか”という動機の純度。人類の父という立場から神に拳を向けるわけで、これはもう人類全体の魂がぶつかるような戦いなんですよね。ゼウスの“全てを見下ろす存在感”と、アダムの“ただ愛を守るためだけに立つ姿勢”。終末のワルキューレの対戦カードは、こういう“象徴同士の衝突”として成立しているところが面白い。

勝敗の流れそのものにも、物語のリズムがあります。神側が連勝し、人類が追い上げ、ジャック・ザ・リッパーが鮮烈な勝利で流れを変えたかと思えば、雷電為右衛門がシヴァに敗れて再び均衡が崩れる。そして釈迦が神側の零福(〜ハジュン)を破り、人類に再び熱い風を吹き込む。この“勝敗の波形”が、まるで読者の感情の振り幅とリンクするようで、試合を追うほど呼吸が乱される。勝率の数字以上に、戦いの構造そのものが読者の心拍数をコントロールしてくるんですよ。

私が特に印象的なのは、勝敗表の片隅に積み重なっていく“理由”たち。勝った者には勝つに至った物語があり、負けた者には負けた理由すら美しいという稀有な構造。ポセイドンが小次郎に敗れたとき、その孤高の神性が砕け散る演出の美しさ。ヘラクレスがジャックに敗れたにもかかわらず、読者からの信頼を失わない潔さ。アポロンの冷徹な勝利と、レオニダスが見せた“不屈の泥臭さ”の対比。この作品、ほんとに勝敗の一つひとつが“価値観の衝突”として成立していて、数字以上の重さがある。

そして第11回戦、シモ・ヘイヘがロキを撃ち抜いた時点でスコアが「人類6勝・神5勝」になる。この数字が持つ意味がまた重い。勝ち越したこと自体が奇跡というか、もはや歴史的事件。人類が“神を上回った瞬間”が物語の中に存在するって、すでに神話ですよ。対戦カード一覧に“たまたま勝った”という結果は一つもなくて、すべての結果が“必然の積み重ね”として語られていく。ラグナロクは戦いだけじゃなく、神と人類の価値観の分岐点そのものなんだと感じます。

終末のワルキューレの対戦カードの魅力は、この“勝利の意味の深さ”にあります。ただ戦って勝つ。そんな単純な構造ではなく、“なぜ勝つのか”“なぜ負けるのか”“その結果が世界に何を残すのか”。読者が戦いを見る目線をどんどん引き上げてくる。だから次の試合が発表されるたび、「今度はどんな価値観がぶつかるんだ?」と、胸の奥がじわじわ熱を帯びていくんですよね。

スコア6対5の現在地が示す“物語の臨界点”

人類6勝・神5勝。この数字を見た瞬間、読者の脳内に走るのは「え、勝ち越してるじゃん」という驚愕。だって人類って本来、“世界の最弱勢力”のはずなんですよ。歴史上どんな英雄でも、自然災害や病や老いに勝てない。そんな存在が神々を6人倒したという事実は、まさに終末のワルキューレの物語性を象徴する事件なんです。

スコアが6対5になったことで、物語全体の“重心”が変わります。これまでは神と人類の対立構造が中心だったのに、ここからは「人類、本当に勝ち切るのか?」という期待と不安が混ざり合うフェーズに突入する。スポーツの最終局面のような緊張、でもそこに宗教的・歴史的要素が乗っているから、単なる試合の勝ち負けよりも深いトーンを持ち始めるんですよね。

私はこのスコアを見たとき、奇妙な“呼吸の詰まり”みたいな感覚を覚えたんです。おそらく、6という数字が“あと一歩”で物語が決着する可能性を持っているから。ラグナロクは7勝した陣営が勝利する。つまり、人類はあと1勝すれば延命が確定する。でも、それが“簡単には進ませてもらえない”雰囲気が編成にも対戦表にも漂っている。この緊張が、読者を物語から逃がしてくれない。

しかも、神側の残存メンバーが強すぎる。アヌビス、オーディンという“格が違う存在”がまだ控えている状況に、人類側にはラスプーチン、ノストラダムスという“未知の爆弾”が残されている。この構図、完全に物語の臨界点です。どちらが勝っても歴史が書き換わる。読者としては「そろそろ終わっちゃうのかな…」という寂しさと、「この先を早く見たい」という欲望が同時に湧いてきて、気持ちが忙しすぎる。

さらに言えば、6対5という数字は“奇跡が続いている証拠”でもあります。勝てるはずのない戦いに勝ち続けてきた人類の姿は、希望そのもの。呂布やアダムの敗北は重かったけれど、小次郎の勝利、ジャックの勝利、釈迦の勝利……この積み重ねが“物語の中で人類が育っている”ように感じさせてくれる。そして、それを応援してしまう自分に気づく瞬間があるんですよね。

スコア6対5。これは単なる途中経過ではなく、“物語が跳躍する寸前の数字”です。終末のワルキューレはこの地点に来て、ようやく“神話と歴史の再構築”がクライマックスへ向かい始めた。読者の感情はここで最大化される。次の対戦が誰になるのか、その一報を待つ時間すら、ラグナロクの一部になってしまっているんです。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

第12・13回戦は誰が出る?残された神と人類の編成予想

ラスプーチンかノストラダムスか──人類枠の最終決定を読む

終末のワルキューレの編成を語るうえで、今もっとも“ざわつく”のが、人類側に残されたラスプーチンとノストラダムスという2つの“黒い穴”。それぞれが異なる方向に物語の地平をねじ曲げてしまうポテンシャルを持っていて、編成予想を考えるたびに、私は軽い眩暈を覚えます。だって、どちらもラグナロクに投入した瞬間、物語のトーンが根本から変わるタイプのキャラクターなんですよ。

ラスプーチンは、人類代表の中でも異様なほど“陰気の美”を背負っている存在です。呂布やテスラのような英雄性でも、小次郎や沖田総司のような研ぎ澄まされた武の美学でもない。もっと生々しく、もっと曖昧で、もっと人間の“禍々しさ”の深部から抽出されたようなキャラ。彼が戦場に立つと、終末のワルキューレ全体にまるで病巣の煙のような空気が広がりそうで、期待と恐怖が同時に押し寄せてくるんです。

しかもラスプーチンは、武力という基準では測れない“読めない強さ”を持っています。どんな技なのかも読めないし、戦うスタイルも予測できない。能力系バトルで“正体不明”ほど恐ろしいものはないですし、終末のワルキューレという作品は、この“曖昧な強さ”を扱うのが抜群に上手い。人類側にこんな“怪物”を最後まで残しているという事実が、ブリュンヒルデの選出眼の恐ろしさを物語っている気すらします。

対してノストラダムスは、“未来を知る者”が戦場に立つという構図そのものが美しすぎる存在。未来視がテーマの物語は数あれど、“未来を知る者が世界の終わりに立ち会う”というのは、もはや残酷な詩。彼自身が未来をどこまで把握しているのかは不明ですが、その不確かさこそが魅力であり恐怖なんですよね。未来を知りながら戦うのか?未来を変えるつもりで戦うのか?それとも未来を捨てて戦うのか?どれを選んでも物語が大きく転がる。

そして今、人類は6勝。あと1勝で延命が決まる。この状況がラスプーチン・ノストラダムスの“格”をさらに引き上げています。どちらが出ても、決着戦にふさわしい重量感がある。むしろ、この2人が残っていること自体が、物語の最後の一筆として用意された“未使用の筆圧”のようにも見えるんです。

私自身は、ラスプーチンが第12戦、ノストラダムスが第13戦という“闇→未来”の流れを読みたくなる気持ちもあるし、逆にノストラダムスを12戦に置いて“未来そのものが神に挑む構図”をぶつけるのも見たくなる。決着前夜の編成表ほど、妄想が止まらないものってないですよね。終末のワルキューレは、編成表を見ているだけで読者の思考が勝手に走り出す稀有な作品です。

アヌビス・オーディンが動く時、ラストバトルの輪郭が見える

そして対をなす神側。ここに残されたのがアヌビスとオーディンという“頂点級の存在”なのが、また面白すぎる。この二柱、ただ強いというだけじゃなくて、“神側の物語の根幹を揺さぶるキャラ”なんですよ。神話に詳しくない人でも名前を聞いた瞬間に「絶対ヤバいやつじゃん」となる、この“語感の説得力”。終末のワルキューレという作品、キャラ名だけで読者の想像を殴ってくるんですよね。

まずアヌビス。冥界の番犬とされる存在で、“魂を量る者”として有名。剣や槍で戦う神ではなく、もっと根源的な“死の概念”そのものを扱うキャラ。そんな存在がラグナロクの盤面に乗るということは、戦闘そのもののルールが変わる可能性すらある。たとえば魂を絡めた勝負になるのか、人類側の“生の執着”をどう試すのか。人類が積み上げてきた歴史や理性が“死神”にどう立ち向かうのか。考えるだけで脳の奥が熱くなるんですよ。

そしてオーディン。“北欧神話の父”がまだ動いていないという事実が、ずっと編成に影のように貼りついています。ロキの動向と絡むことで、オーディンは物語全体の“裏側”を握っているようにも見える。神側の政治、価値観、力関係──そのすべてを背負った存在がまだ戦場に立っていない。これはもう、ラグナロク後半で必ず来る“何か”の予告状なんですよね。

私の中では、オーディンは「ラスボスという言葉を背負うキャラ」なんです。強さだけでなく、“世界観そのものの象徴”としての重みがある。だからこそ、オーディンの対戦相手が誰になるかで終末のワルキューレの最終章の色がまるごと変わる。もしノストラダムスと戦うなら、未来と神話の対決。もしラスプーチンなら、闇と支配の衝突。どちらもドラマ性が狂っているほど濃いんです。

そして何より、アヌビスとオーディンという“未使用の神性の重量”が、物語全体を常に圧迫している。姿を見せれば空気が変わり、何もしていなくても読者はざわつき、名前を呼ばれるだけで勝負の匂いが変わる。これほど“いてくれるだけで物語が動くキャラ”は本当に珍しい。

第12戦・第13戦を思い浮かべるたび、私は勝手に心臓が早くなってしまうんですが、それはきっと「編成の最後に残されたこの4人が物語の最終形を左右する」と確信しているからなんです。終末のワルキューレは、残されたキャラたちの呼吸だけで物語が成立する。そういう“極限の舞台”に到達しつつあるんですよね。

ヴァルキューレ姉妹と神器錬成|人類側“真の編成表”を読み解く

誰と誰が組むべきか──神器の組み合わせが示す運命

終末のワルキューレの編成一覧を何度も眺めてきて、ある瞬間ふと気づいてしまったことがあります。「人類代表13人の編成表って、実は半分しか完成していないんじゃないか?」と。そう、ワルキューレ姉妹の存在です。ブリュンヒルデをはじめとする13人のヴァルキューレたちが神器錬成(ヴェルンド)によって“武器”となることで、初めて人類代表の戦闘スタイルが決まり、その戦い方の構造が立ち上がる。つまり、終末のワルキューレの真の編成は「人類代表 × ヴァルキューレ=戦闘体系」という二重構造なんですよね。

例えば、ジャック・ザ・リッパーに寄り添ったのはフレック。あの組み合わせは、もう完全に“編成の狂気”。ジャックの「見たものすべてにウソの色がつく」という特性と、フレックが生み出す神器の「変幻自在性」。この噛み合い方は、運命という言葉すら軽く感じるほどの一致だった。人類史の闇と、ヴァルキューレの“守りたいという祈り”が複雑に絡み合って、あの恐ろしくも美しい戦闘が生まれたわけです。

また、佐々木小次郎とフギンの組み合わせも“物語の構造”として完璧でした。敗北を積み重ね続けることで強くなった小次郎に、未来を見据えた“選択の型”を与えるような神器。小次郎の剣は技術や才能ではなく、“経験の総量”で神を斬っていくキャラ性なので、そこにフギンが象徴する“知識の継承”が重なると、戦いがまるでひとつの歴史書のように展開していくんですよね。この“武の歴史性”が、対ポセイドン戦の凄まじい説得力に繋がっていました。

人類代表は、ヴァルキューレとの組み合わせによって初めて“戦いの意味”を獲得する。これは戦略だけでなく、物語にも深く関わっています。ブリュンヒルデが戦士にどのヴァルキューレを付けるのか──その判断は、まるで「彼らの人生の最終章をどう書くか」を選んでいるように見える。神器錬成とは、ただの武器生成ではなく、“魂の編集”なんです。

そして、この組み合わせが予想しづらいのもまた魅力。ヴァルキューレ姉妹は13人であり、戦士も13人。表向きは一対一のペアリングですが、実際は“この組み合わせに意味があるかどうか”という物語的必然のほうが重い。たとえばノストラダムスに合うヴァルキューレは誰なのか?未来を読む者が扱う神器とは何か?ラスプーチンなら“呪術性”を持つ神器が似合うのか?こうやって考え始めると、編成表がまるで戦術シミュレーターのように立体的に動き始めるんですよ。

私はときどき、深夜に「ヴァルキューレ×人類代表 組み合わせ早見表」みたいなものを勝手に作り始めることがあります。意味なんてないと分かっているのに、止まらない。選ばれたヴァルキューレの個性が、そのまま戦士の最終形を決めるからなんですよね。終末のワルキューレは“戦闘漫画”ではあるけれど、それ以上に“相性”と“物語の必然”を読み解く作品でもある。その奥行きに触れる瞬間、読者の思考が戦場へ引き込まれるんです。

戦闘ではなく“絆”で読む編成論という新しい視点

終末のワルキューレの神器錬成を見ていると、ふと「これって戦闘のためだけに存在している関係じゃないな」と気づく瞬間があります。人類代表とヴァルキューレは、“戦士と武器”という表面的な関係を超えて、“生と死を共有するパートナー”という関係に近い。これは他のバトル作品にはなかなか存在しない構造なんですよ。

例えば沖田総司とスルーズ。沖田は己の身体を削りながら戦うタイプの剣士で、スルーズは“強さに寄り添う覚悟”を持ったヴァルキューレ。沖田が限界を超えてもなお戦い続けられたのは、スルーズがただ武器として機能したからではなく、魂の領域で“あなたとともに斬る”と誓っていたから。あの戦いには、戦闘描写だけでは語りきれない“絆の重さ”がありました。

また、雷電為右衛門とトールリズ。トールリズは雷電の身体の“制御不能な強さ”を支える役割を担い、その強さを肯定する存在として隣に立った。雷電はずっと“自分の強さに苦しんだ男”で、その宿命を静かに受け止めてくれる相棒を得た瞬間に、戦いの意味が変わったんですよね。敵は神だったけれど、雷電の戦いは“自分自身との和解”でもあった。神器錬成は、その和解を象徴する儀式にも見える。

そして最も象徴的だったのは、釈迦とケルベロス型神器(零福→ハジュンの流れの中で明かされる“選ばれなかった選択”の物語)。釈迦は戦いの相手も神から魔に変わり、ヴァルキューレの関係性も“補助”から“共鳴”に切り替わる。彼は神の側にいたはずなのに人類代表となり、さらに神器の形も“普通ではない”ものを背負う。この異常な編成転換が、逆に釈迦という存在の本質──“誰の側にも立たない自由”を強調していたように感じます。

終末のワルキューレの編成を“絆の物語”として読むと、ラグナロクという戦いがまったく違う顔を見せるんです。戦士が誰かではなく、“誰と戦うか”。武器が何かではなく、“誰が武器になるのか”。この視点になると、13人のヴァルキューレの存在が、13人の人類代表以上に物語の核を握っていることに気づく。

私はこの構造が本当に大好きで。戦闘シーンを読み返すたび、戦士の背景とヴァルキューレの背景が“二重露光”みたいに重なって見えてくる。それは戦いというより“ふたりの人生の交差点”であり、その一瞬のために積み重ねられた時間そのもの。終末のワルキューレの神器錬成は、戦いを語るための装置でありながら、同時に“絆の証明”でもあるんです。

アニメ版の進行度と原作との差異|どこまで描かれている?

Netflix版の演出が際立たせる“編成の物語性”

アニメ版『終末のワルキューレ』を観ていると、いつも思ってしまうんです。「ああ、これは“編成”という概念そのものを視覚化するために作られているんだ」と。Netflix版はとにかく“見せたい部分の強調”がうますぎる。特に対戦カードの発表シーンの演出──あれ、完全に“神と人類の選抜式典”なんですよね。原作で読むとき以上に、編成一覧の名前ひとつひとつが“儀礼的な重さ”を帯びてくる。

アニメ1期では呂布 vs トール、アダム vs ゼウス、佐々木小次郎 vs ポセイドンまでが描かれ、2期でジャック vs ヘラクレス、雷電 vs シヴァ、釈迦 vs 零福(〜ハジュン)が濃密に映像化されていきました。ここまでの流れの中で、アニメが特に強調しているのは「戦う理由の物語化」。例えばアダムの戦いは、漫画だと“文字通りの激突”として読み取れるんですが、アニメではアダムの“眼差し”の描き方がとにかく丁寧で、ただの父としての愛情が“神に対する告発”のように見えてしまう。

しかも、Netflix版は音響と背景美術の緩急によって、編成そのものに“儀式の温度”をまとわせてくるんですよね。選ばれた戦士が戦場へ出る瞬間、背景の光量がわずかに落ちたり、逆に神側が登場すると空気が澄み切ったり──こういう演出が積み重なると、編成一覧のキャラ名ひとつひとつが“運命の札”に見えてくる。アニメの演出が、編成表という静的情報に命を吹き込んでいる、とすら感じます。

そしてジャック・ザ・リッパー vs ヘラクレス戦。これはもう、アニメスタッフが「編成の意味」を理解しすぎていて笑ってしまうレベル。ジャックの狂気と、ヘラクレスの清廉さ。この“道徳観の対立”を視覚と音と間で描くことで、戦いそのものが“価値観の裁判”に見える。原作の空気を確実に掴みながら、アニメとしての独自解釈を足してくる。このバランスの妙が、終末のワルキューレのアニメ化を“消費で終わらせない”ものにしているんですよね。

個人的に感動したのが、釈迦の戦いの描写。釈迦というキャラは“語りすぎると壊れる”、非常に繊細な存在なんです。でもアニメ版では、その飄々とした在り方、底知れない魂の強度、そして“どちらの側にも属さない自由さ”が見事に可視化されていた。原作の情報をなぞるだけでは絶対に出せないニュアンス。

そんなアニメ版の進行度を振り返ると、「編成一覧のキャラたちがどういう温度で戦っているのか」をもっとも“味わえる”のはアニメなんじゃないかと思うほど。静的な情報の羅列に魂を込めるのは映像の得意分野で、終末のワルキューレの編成はアニメで初めて“物語として正体を現す”部分が多々あるんですよ。

未放送対戦への期待が加速させる検索需要

そして現在、アニメ第3期(Netflix版としての続編)が期待されているフェーズで、“検索需要”が一気に加速しています。「終末のワルキューレ アニメ どこまで」「終末のワルキューレ 何回戦まで映像化」「終末のワルキューレ 続き 原作 どこから」──今まさに、このあたりのキーワードを検索する人が爆増しているんです。アニメ勢と原作勢の歩幅のズレが、いま絶妙に広がっている瞬間なんですよね。

アニメでは第6回戦までが描かれましたが、原作はすでに第11回戦のシモ・ヘイヘ vs ロキまで進行し、人類6勝・神5勝という歴史的スコアに突入している。この“進行度のギャップ”が、アニメ勢にとっては最高の餌になっているんです。「ここからどうなるの?」「始皇帝とハデスはどんな戦いだったの?」「テスラ vs ベルゼブブって何そのカード!?」と、アニメから原作へ一気に興味が伸びるタイミングが今なんです。

アニメ版の特徴は“キャラの感情を丁寧に扱う”ところ。だからこそ、まだ映像化されていない対戦への期待値がとんでもなく高い。始皇帝の思想とハデスの矜持の激突を、アニメはどう解釈するのか?テスラの科学幻想バトルをどう映像化するのか?レオニダス王の“戦う理由だけで勝負する戦士の顔”をどんな演出で描くのか?ファンの妄想は止まらないし、私も夜中に勝手に脳内アニメ化して勝手に泣いている。

さらに、アニメ版の作り方を見ると「ここは絶対アニメ映えするだろ」という対戦がいくつも残っている。特にスサノヲノミコト vs 沖田総司の“天才と天災のぶつかり合い”的な構図は、アニメスタッフの演出欲をかき立てるはず。ロキの戦闘の“不気味さ”を映像化したとき、作品の空気がどう変わるのか──これも楽しみでしょうがない。

そして、第12・13回戦の発表前ということもあり、検索者は“編成予想”と“アニメ続報”の二本柱で動いています。この状態の終末のワルキューレは、作品全体が“生きている”ように感じる瞬間。アニメの進行度と原作の進行度がズレていることで、作品の熱量が二重に増幅されているんですよね。

終末のワルキューレの魅力は、原作の濃密さ、アニメの演出力、そして編成一覧そのものに宿る“物語の胎動”。この三つが今、もっとも美しいバランスで重なり合っている時期。だからこそ、次のアニメ発表が怖いほど楽しみなんです。物語が、まだ終わっていない。その確信が、私たちの“検索指”を止められなくさせているんですよ。

読者・ファンの考察から読む「編成の深層心理」

ファン投稿から見える“推しの戦い方”への期待値

終末のワルキューレという作品は、読んでいると“自分だけの感情”が揺さぶられるのに、SNSやファン考察を見ると「みんな同じ場所で震えてる!」と気づけてしまう、不思議な一体感があるんですよね。特にX(旧Twitter)での考察や感想投稿は、編成一覧そのものを“遊び道具”にしてしまう熱量がすごい。「もしアヌビスがラスプーチンと戦ったら精神攻撃合戦になるのでは?」「ノストラダムスの出番はラストであってほしい」「テスラの科学バトルはアニメで化ける」など、ファンそれぞれの“推し視点”が編成を軸に暴れまわる。

面白いのが、推しへの期待が“戦い方の妄想”に直結している点です。ジャック推しは「次に戦うなら心理戦で魅せてほしい」と願い、小次郎推しは「成長概念をもう一段上に進化させて」と期待し、釈迦推しは「対戦相手によって人格の温度が変わるから、誰と当たるかで戦闘の色が大きく変わる」と語る。つまり、推しキャラがどう戦うかを妄想するだけで、編成表そのものが“ファンの心の鏡”になっているんです。

例を挙げるなら、テスラ vs ベルゼブブ戦が発表されたときのSNSのざわつき。多くのファンが「あの冷徹なベルゼブブにどう科学で挑むの?」「テスラの武器はどこまで現代科学に基づくのか?」「むしろ超科学なのか?」と騒ぎ、同時に「ベルゼブブの魔性をどうビジュアル化するか」「アニメ化されたら間違いなく祭り」など、戦闘の“質感予想”まで始まっていた。終末のワルキューレは、ただ読むだけでなく、編成を見て“これからの戦いを共同創造する”作品になっているんですよね。

さらに深いなと思うのは、ファンの妄想が単なる空想ではなく、“キャラの心理”から導き出されている点。小次郎なら相手の歴史背景まで読み込み、雷電なら相手の力の系譜を調べ、ジャックなら“恐怖の対象として成立するか”を判断し、釈迦なら「この対戦相手だと何を悟るのか?」という視点で語る。これは本当にすごい。ファンがキャラクターの心に潜り込み、編成を“キャラの人生の分岐点”として読むことで、終末のワルキューレは読者の中でどんどん膨らんでいく。

私自身、ファン投稿を読むたびに「うわ、この視点は自分では絶対に思いつかなかったな」と感心してしまうことが多い。たとえば「釈迦は人類代表に寝返った瞬間、実はヴァルキューレたち全員の“運命の管理者”になっているのでは?」という説。これもう名推理ですよ。確かに釈迦は“誰の味方でもない自由”という性質を持っていて、その自由さは編成の根本構造を揺るがせるだけの力がある。だからこそ、戦いの行方に“釈迦の気配”がずっと残り続けているように感じるんです。

ファンの声や妄想が、ここまで自然に公式と並走できてしまう作品は珍しい。“編成の物語性”が強すぎるからこそ、読者の想像力が勝手に走り続ける。気づけば私たちは、まだ始まってもいない第12戦・13戦の影に怯えたりときめいたりしている。それってもう、作品に心を掴まれすぎて「怖いのに心地いい」状態なんですよね。終末のワルキューレは、そんな“想像中毒”を生み出す特別な芥子(けし)のような作品なんです。

考察ブログが指摘する“裏テーマとしての選出理由”

ファンだけでなく、考察ブログの深掘りも凄まじくて、読み漁っていると「あ、この作品こんなに奥行きあったの?」と驚かされる瞬間が多いです。とくに“編成の選出基準”に注目する考察は、作品理解を一段階押し上げてくれる。考察者たちは、神代表・人類代表の背景を細かく調べ上げ、そこから“なぜ彼が選ばれたのか”という裏テーマを掘り起こしていく。

たとえば「人類代表は、ただ強いだけでなく、人類史の“欠けた部分”を象徴している」という説。呂布は“孤独の強さ”、アダムは“創造の責任”、小次郎は“敗北の価値”、ジャックは“人間の闇”、雷電は“身体の宿命”、釈迦は“自由”、始皇帝は“統治の呪い”、テスラは“未来への挑戦”。確かに、これらのテーマを見ると、ブリュンヒルデが選んだのは“人類の物語を語るための駒”であり“神々にぶつける問い”でもあると解釈できてしまうんですよ。

さらに興味深いのが、「神側は“神性の再定義”がテーマになっている」という考察。ゼウスは絶対権力、ポセイドンは孤高、シヴァは破壊と再生、アポロンは芸術、ハデスは死の秩序。これらの神性は、そのまま戦士としての戦い方に反映されるだけでなく、“人類が神に感じてきた恐れや畏敬”を象徴している。だからこそ、戦いの中で神々の本性が剥き出しになったとき、読者は“概念の崩壊”を見ているような怖さを覚えるんです。

そして、私が大好きな考察に「終末のワルキューレは、ラグナロクより“選考会”が物語の本体」という説があります。戦いの瞬間よりも、“誰が戦うべきなのか”“どんな組み合わせが世界を動かすのか”が作品全体を通じて描かれている──という視点。まさに編成が物語の中心軸であるという、私自身がずっと感じてきた感覚に近くて、読んだときに思わず唸りました。

選ばれる理由があるということは、選ばれなかった理由もある。考察ブログはこの“影の部分”に触れてくれることが多く、「もし剣豪枠に宮本武蔵が入っていたら?」など、公式には出ない“ありえた可能性”を語ることで、作品世界をさらに広げてくれる。終末のワルキューレは公式情報だけでも十分濃いのに、ファンと考察者がそれを“二次創造的に拡張”してくるから、読者はどこまでも深く潜れる。

そして気づけば、編成表の一段一段が物語の階段になっていて、私たちはその階段をどこまでも登っていく。誰が戦い、誰が選ばれ、誰が選ばれなかったのか。そのすべてに意味があり、読み解く余地がある。終末のワルキューレは、考察されることによって完成していく。そんな稀有な作品なんです。

終末のワルキューレの編成一覧が示す“人類史の再解釈”

歴史を越えて集まった者たちの“物語の必然性”

終末のワルキューレの編成一覧をじっと眺めていると、ふいに「これは人類史の再編集なんじゃないか」という感覚が胸をかすめる瞬間があります。呂布、アダム、小次郎、ジャック、雷電、釈迦、始皇帝、テスラ、レオニダス、沖田総司、シモ・ヘイヘ──この顔ぶれって、ただの英雄列挙じゃないんです。歴史の断片に刻まれた“人間が積み重ねてきた試行錯誤の形”がそのまま人格として立ち上がったような、そんな奇妙で美しい重さがある。

さらに面白いのは、この編成が“歴史上の正しい順番”とも関係ないということ。年代も文化も思想も、全部ちがう。なのに当たり前のように同じ戦場に立つと、“人類ってこういう存在だったんだ”と一本の線が浮かび上がってくる。人類代表は、それぞれが別々の物語を歩んできたのに、同じ問いに向き合う。「神は必要か?」「人間とは何か?」「生きるとはどういう価値か?」──その根源的な問いが、歴史を越えてひとつに集約されている。

この作品が天才的なのは、“歴史上の強者”をただ選んでいるのではなく、“人類が神にぶつけたい問いの象徴”として彼らを編成しているところ。アダムは存在そのものが「創造への抗議」であり、ジャック・ザ・リッパーは「人間の闇の不可解さ」を体現し、テスラは「文明と未来の可能性」を握っている。どのキャラも、歴史そのものというより“歴史が持っていた意味”の方を背負わされているんですよね。

つまり終末のワルキューレの編成表とは、歴史教科書を丸ごと圧縮して、そこに魂を吹き込んだようなもの。キャラの選出理由を見ていると、その背後に“人類という種の歩み方”が透けて見える。このあたりの深さが、ただのバトル漫画では終わらない理由なんだろうなと、読み返すたびしみじみ感じます。

そして神側の編成も同じくらい重要。ゼウスやシヴァ、ハデスやアポロン──世界の文化が生み出してきた“神性の元型”が勢揃いしている。人類が恐れ、願い、憧れ、逆らい続けた“神の概念”がぶつかり合っている。これって、歴史よりもさらに奥深い“精神の地層”を掘っているような行為なんですよね。私たちが無意識に抱える「神への感情」を、そのまま戦闘として可視化しているような感覚。

終末のワルキューレのラグナロクは、ただの戦いじゃない。“何が神で、何が人間か”という、人類史そのものを問い直す儀式なんです。編成表を見ただけで震える理由は、そこに私たち自身の歴史観や価値観が映り込んでいるからなんでしょうね。気づけば編成一覧を眺めながら「人類ってなんだろう」と考えている自分がいる。だからこそ、この作品の編成は美しく、そして残酷なんです。

あなた自身が選ぶ「第14の席」という問いかけ

終末のワルキューレの編成表を読み込んでいると、ふと“余白”が見えてくる瞬間があります。13対13という決められた数のはずなのに、その外側に「もしもう一人入れるなら、誰だ?」という誘惑が常に揺らめいている。これは作品の魔力のひとつで、読者に“あなた自身の人類史観”を問うてくるんです。

私はときどき、真夜中にふと思うんです。「自分だったら誰を第14の席に置くんだろう?」と。英雄なのか、芸術家なのか、科学者なのか、あるいは名もなき誰かなのか。その問いは“好きなキャラを選ぶ”という単純なものではなく、「人類が神にぶつけたいものは何か?」を掘り起こしていく行為なんです。そう考えると、終末のワルキューレって読者の思考に静かに手を伸ばしてくる。恐ろしい作品だな、と本気で思います。

例えば、歴史に傷跡を残した人物を選ぶかもしれない。あるいは美徳を象徴する人物を挙げるかもしれない。もしくは、自分の人生を救ってくれた存在を“人類代表”として置きたくなるかもしれない。編成表は固定されたものに見えて、実は読者の数だけ“第14の席”が存在する。これは終末のワルキューレが「読者参加の神話」になっている理由のひとつなんだと思う。

ファンの中には「第14代表として現代の人物を推したい」という声もあるし、「戦士ではなく思想家を置くべきだ」という意見もある。中には「自分自身が人類代表になりたい」と語る人すらいる。それってすごく尊いことで、“編成表の外側にある席”が読者自身の物語の入り口になっている証拠なんですよね。

終末のワルキューレの魅力は、読者に「あなたは何を神にぶつけたい?」と問い続けるところにある。戦う力なのか、知恵なのか、祈りなのか、あるいは矛盾や弱さなのか。13人の代表たちは、人類がこれまでに世界へ投げかけてきた答え。そして14番目の席は、読者がこれから世界へ投げる答え。

だから私は思うんです。編成表とは“未来の物語”でもあると。あなたの感じた違和感、推したくなる人物、戦わせたい思想。そのすべてが、終末のワルキューレという壮大な物語の余白を埋める。あなたが誰を選ぶかで、この作品の世界はほんの少し姿を変える。そう考えると、編成表の外側はとてつもなく広いんですよね。

終末のワルキューレの編成一覧は、神と人類の闘争を描く“骨組み”であると同時に、読者自身の価値観を照らす“鏡”でもある。第14の席──そこに誰を置くか。それは作品を読み終えたあなたへ残された、小さくて巨大な問いです。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディア・一次資料・ファン考察投稿を参照し、作品構造・編成一覧・対戦カード・キャラクター描写に関する信頼性の高い事実確認を行いました。以下は確認に使用した参考URLの一部です。作品世界の理解を深めるための資料として、一次情報と考察系情報を併用し、情報の偏りを避けた形で再構成しています。

ragnarok-official.com

netflix.com

animatetimes.com

twitter.com

youtube.com

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 終末のワルキューレの“編成一覧”が、物語そのものを動かす仕掛けであることがわかる

- 人類代表と神代表の選出理由が、ただの強さ比較ではなく“思想と歴史”の衝突として浮かび上がる

- 未登場キャラ(ラスプーチン・ノストラダムス)やオーディンらの存在が、物語の未来をざわつかせる

- アニメ版の演出が編成の意味をさらに強調し、原作との差異が新たな読み方を生んでいる

- 編成を追うことそのものが“あなた自身の価値観”を映し出す鏡になっていく感覚を味わえる

コメント