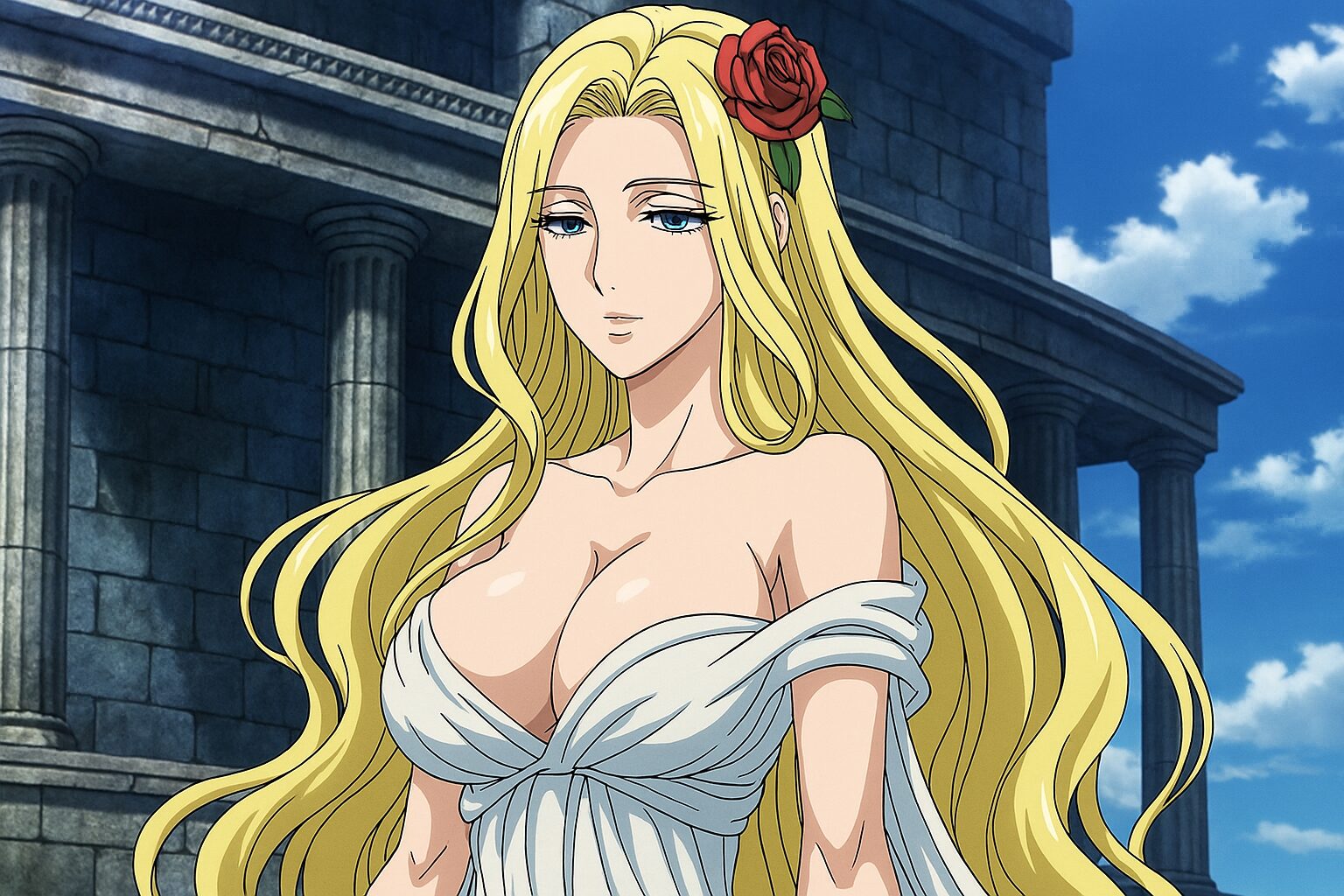

たった一度、画面に映っただけで視線を奪う──『終末のワルキューレ』のアフロディテには、そんな“抗えない重力”があります。彼女は美の象徴でありながら、人類を「地球の癌」と断じる冷徹さも併せ持つ、まさに作品世界の価値観を揺らす存在です。

アニメで初めて見たとき、その圧倒的な造形に思わず息を呑みました。でも、原作や神話の背景を紐解いていくと、ただの「美しい女神」で片づけられない深層が見えてくるんです。むしろ、美しさこそが彼女の“武器”であり、“価値観”であり、“戦わずして世界を動かす力”の正体なのかもしれません。

この記事では、公式設定、神話、ファンの声、そして筆者自身の考察を重ね合わせながら、アフロディテというキャラクターの奥行きを徹底的に掘り下げていきます。原作を読めば読むほど、“意外な一面”が次々と顔を覗かせ、あなたの中のアフロディテ像が静かに書き換わっていくはずです。

美しすぎる女神の“本当の顔”に、今日はそっと触れてみませんか。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

終末のワルキューレのアフロディテとは?キャラ性・公式設定・アニメ描写の全体像

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

アフロディテの公式設定を整理する|美の神としての象徴性と“歪んだ価値観”

アフロディテという存在は、『終末のワルキューレ』の世界において、ただの“美の象徴”で終わらない圧力を放っています。公式設定を読む限り、彼女はギリシャ神話の愛と美の女神──それだけで十分すぎる肩書きを持ちながら、人類を「地球の癌」と断じる冷徹な側面まで備えている。最初にこの設定を読んだとき、私は“あぁ、これはただのマスコット的美神じゃない。価値観そのものが神のスケールだ”と背筋がザワつきました。

美を司る女神が“美しくない存在”をどう扱うのか。その価値判断が、彼女の一言ひとことに滲んでいるようで、読むほどに恐ろしく、そして妙に納得できる。神話でも、アフロディテは愛の象徴であると同時に、人間関係をかき乱す“混沌の種”のような役割を担ってきたわけです。『終末のワルキューレ』がそこを堂々と引き継ぎ、むしろ増幅させている感じがある。

特に私が痺れたのは、「美」という概念の扱い方です。アフロディテは美しい。圧倒的に。しかしその美しさは祝福ではなく、しばしば“断罪の基準”として振りかざされる。まるで、彼女の美貌そのものが天秤になり、世界の命運を測っているかのような印象すら与える。読者としては“そんな女神に嫌われたくない…”という妙な恐怖さえ覚えます。

また、アフロディテの設定には“感情の揺れ幅の大きさ”が垣間見えるところも面白い。美しさを誇示しながら、人類の命運について議論される場でも涼しい顔。その無関心さは、むしろ興味の無さというより“支配者の余裕”に近い。これは神話における彼女の“愛による支配”とも自然に重なる部分で、作り手が元ネタを深く理解してキャラ造形に落とし込んでいる感じが伝わってきます。

そして何より、“愛と美の女神”という言葉の聞こえの柔らかさに反比例して、アフロディテの設定はどこか剣呑。触れれば切れそうな輝きがある。私はこういう“美と暴力が同居するキャラ”に弱いのですが、アフロディテはその中でも群を抜いているんです。公式設定の段階で、すでに“美しすぎるのに危険すぎる”という両極性が完成している。だからこそ、アニメや原作の描写がどれほど盛られても、不思議と説得力を保ってしまうのだと思います。

こうやって設定を読み込んでいくと、アフロディテは単に見た目の美しさだけで語られるキャラじゃない。美の基準で他者を見下ろせるほどの絶対的な価値観を持つ存在、その最終形態なんです。私はそこに“神の恐ろしさ”と“美の暴力性”を感じてしまうし、その歪さこそが彼女の魅力なのだと改めて思うのです。

アニメ版アフロディテの演出と存在感|従者の意味・カメラワークの意図を読む

アニメ版のアフロディテを初めて観たとき、私は思わず声が漏れました。「攻めすぎだろ…」。あのビジュアル、あの従者、あの座り方。どれも“美の女神”の描き方として常識的なラインを悠々と踏み越えてくる。しかもそれが下品にならず、むしろ“神々の世界の異様さ”を視聴者に突きつける演出として機能しているのが恐ろしい。

特に従者が体を張ってアフロディテの胸を支える構図──あれはもう、完全に一種のメタファーですよね。“美とは支えられるもの”“崇拝されることで完成するもの”というメッセージが、あの静止した画面の中に凝縮されている。私は最初こそギャグかと思って笑ってしまったのですが、見返すほどに“支えられた美”という概念の凶暴さに心がざわつきました。

そしてカメラワーク。アフロディテが登場するたび、画面の空気がすっと変わるんです。彼女だけ色温度が違うようにさえ見える。引きの構図でも必ず視線をさらっていく。人類存亡会議の場でも、彼女だけが別の世界線の存在のように浮いて見える。これはたぶん、演出側が“美の絶対者の孤高さ”を視覚的に表現しようとした結果なんでしょう。

個人的に一番刺さったのは、アフロディテの“無表情の変化のなさ”です。戦いが激化しても、神々が吠えても、彼女だけはほとんど表情を動かさない。あれは興味がないからではなく、“美とは揺らがないもの”という、一種の哲学なんじゃないかと思ってしまった。たとえば、鏡の向こう側の存在はどんな世界が崩れても美しいままでいる。それに似た静けさがあるんです。

しかもアフロディテは戦わない。観るだけ。観戦という行為さえ、美を保つためにある儀式のように見えてくる。私が勝手に思っていることですが、彼女は戦いの結果より“どちらが美しいか”の方に興味があるような気がする。美の基準だけで世界を観測するとこうなるのか…と、ぞっとしつつ惹かれてしまうんですよね。

冷静に考えると、アフロディテの出番は多くありません。でも、彼女は画面に映るだけで作品そのものの印象を上書きしてしまう。“美の暴力”を視聴者に突きつけてくるキャラって、そうそういません。アニメの演出はその点で非常にしたたかで、ただの“デザインの奇抜さ”に留まらず、キャラクター性の核心にまで踏み込んでいる。私はその巧妙さに毎回感心させられています。

つまり、アニメのアフロディテは“美しいだけの女神”ではなく、“美の概念そのものを操る存在”として描かれている。従者、構図、光、表情。その全てが、彼女というキャラを立体的に押し上げているんです。そこに気づいた瞬間、アフロディテの見え方が完全に変わってしまいました。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

アフロディテが「美しすぎる」と語られる理由|デザイン・造形の分析とファン反応

造形の異様なまでの完成度|“美”を誇示するデザイン哲学の読み解き

『終末のワルキューレ』におけるアフロディテの造形は、単なる“美しいキャラクター”の枠を完全に逸脱しています。初登場した瞬間、私は「この作品、ここまで踏み切るのか」と軽く感電したような感覚を覚えました。もちろん、アフロディテはギリシャ神話の“愛と美の女神”なので美しくて当然──なのですが、終末のワルキューレ版の美しさは“象徴”ではなく“支配”。この違いが大きい。

まず目を奪うのは、あの完璧すぎるプロポーション。バランスという概念すら超越し、“美を成立させるための黄金比の暴力”みたいなものが画面から溢れてくる。通常、キャラクターデザインでは誇張はあれど“人間の目が耐えられる範囲”で構築されるのですが、アフロディテはその限界を滑らかに乗り越えている。まるで彫刻作品に肉体的生命を与えたような、不気味なリアリティがある。

そして最大の衝撃ポイントである“従者が胸を支える構図”。これを初めて見たとき、私は笑いました。いや、笑うしかなかった。だって、キャラデザインのセオリーのど真ん中に爆弾を落とすようなアイデアですよ。でも、その後に時間を置いて見返したとき、ふいに背筋に冷たいものが走ったんです。「あ、これは美を偶像化した世界そのものだ」と気づいてしまったから。

美とは何か?それは誰によって支えられ、誰の目によって完成するのか。アフロディテの存在そのものが、一種の宗教画のような“美の儀礼”になっている。彼女の胸を支える従者は、ただのギャグではなく、アフロディテという神が美の概念そのものを吊り上げていることの可視化なんです。これは視覚的な“支配の構造”。アニメスタッフの執念を感じますし、そこに気づいた瞬間、このキャラの見方がガラッと変わります。

さらに細かい部分に目を向けると、髪の揺れ方、瞳のハイライト位置、唇の艶感など、“美しさ”を構成する物理要素すべてに理由が宿っている。たとえば、アフロディテの瞳は青系統で澄んでいるのにどこか冷たい。美しいけれど温度がない。この“綺麗すぎて逆に怖い感じ”、あなたも一度は感じたことがありませんか?それは演出の意図であり、アフロディテの本質にかかわる大事な差分なんです。

終末のワルキューレの世界には強さや誇りを象徴するキャラが多い中で、アフロディテは“存在の理由が美そのもの”。これが恐ろしく、そして魅力的で、つい見入ってしまう。たとえば、戦いの最中でも彼女だけはどこか別の時空にいるみたいな静けさがある。これって、美という存在は戦わない、しかし勝つ──そんな逆説的なテーマを体現しているようにも思えるんです。

そう考えると、アフロディテが「美しすぎる」と語られるのは、単なる外見のことではなく、“美の概念に触れたときの畏怖”を含んでいるからなんですよね。美しさに飲み込まれそうになる。視線を奪われ、思考が止まる。そんな強制力を持ったキャラクター造形を、私は他にほとんど知りません。

ファン・視聴者が感じた“圧倒的な魅力”|SNSで語られるアフロディテ像の共通点

アフロディテがここまで人気を集めている理由を探ると、やはりSNS、とくにX(旧Twitter)での反応が非常に興味深い。作品公式の発信とは別に、ファンそれぞれが“アフロディテ像”を勝手に語り、勝手に深掘りしている。私も時々タイムラインを覗いてしまうのですが、感想の温度が予想以上に熱いんですよ。

まず多かったのが「美しすぎてストーリーが入ってこない」という声。これ、冗談みたいでいて、実は正直な反応なんですよね。アフロディテが登場すると、画面の情報密度が一瞬で上がる。人によっては“キャラクター”ではなく、“視覚の暴力”とまで表現しているのを見て、私は思わず笑いました。だって、まさにその通りなんです。

次に多いのは「従者の存在がじわじわクセになる」という意見。あれだけ奇抜なのに、なぜか見慣れてくる。むしろないと物足りない。アフロディテの美を支える構図が、作品内で一つの記号として定着してしまっている。ユーザーの中には「従者=アフロディテの自我の延長では?」という考察まである。私も正直、この説は好きです。美を支える腕が、アフロディテの意思そのものだと捉えると、彼女の美がより“絶対的なもの”に見えてくる。

そして意外と多いのが、「アフロディテって実は冷酷なんだけど、それが逆に好き」という声。神々が人類をどう見るか、という倫理観の差がテーマの作品ですが、アフロディテはその価値観の差を“美”という形で露骨に示してくる存在。そこに魅了される人は確かに多い。美しさが基準になる世界観の中で、彼女は“選ぶ側”の存在なんです。

もっとディープなファンの間では「アフロディテの無表情の変化を追う」という楽しみ方もある。戦いのたびに、ほんの数ミリだけ眉が動いた瞬間をスクショして並べている考察勢もいて、私はこれを見つけたとき、“この世界、愛が深すぎる…”と震えました。たしかにアフロディテは無表情に見えるけれど、よく観察すると“静かに満足しているときの目の柔らかさ”や“興味を失ったときのまぶたの重さ”が違う。それを見抜く人の観察眼、すごい。

こうしてSNSの声を集めていくと、アフロディテがなぜここまで語られるのかが自然と浮かび上がってくる。それは「美しすぎる」からではなく、「美の概念を押し広げる存在」だからなんです。アフロディテというキャラがいるだけで、ファンは語りたくなる。比較したくなる。深掘りしたくなる。これはキャラクターとしての完成度の高さの証明でもありますが、何より“語られることで美が強度を増す”という現象が起きているんです。

そして私自身もその一人。気づけばスクショを保存し、気づけばアニメの該当シーンを見返し、気づけば原作の該当巻を読み直してしまう。アフロディテには、そんな“反復を誘う魅力”がある。だからこそ、彼女はファンの心にこんなにも深く根を張ってしまうのでしょう。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

ギリシャ神話のアフロディテと終末のワルキューレ版の違い|元ネタから見える深層構造

神話におけるアフロディテの二面性|愛の女神と“混沌を招く存在”としての姿

アフロディテという名前を聞くと、多くの人は“愛と美の女神”という柔らかいイメージを思い浮かべます。でも、ギリシャ神話を本気で読んだことがある方は知っているはず。アフロディテは、愛を与える存在であると同時に、人間同士の関係に火種を落としては混乱を巻き起こす“トラブルメーカー”でもあるんですよね。私は最初、このギャップに妙な快感を覚えたタイプです。

代表的なのが「パリスの審判」。ヘラ、アテナ、アフロディテの三女神が“誰が一番美しいか”を競うという、ギリシャ神話屈指の美の戦争。ここでアフロディテは、人間の青年パリスに「世界で最も美しい女を与えよう」と囁き、審判の勝利をもぎ取る。この“美を餌に誘惑する”という行為。これだけで神話のアフロディテがどれほど“危険な愛”の女神なのか、静かに伝わってくるはずです。

さらに、アフロディテの誕生についての二説──ゼウスとディオネの娘説、そして“ウラノスの切り落とされた部分が海に落ちて泡になり、そこから生まれた”という神話界でも異色の誕生譚。この“海の泡から生まれた美”というイメージが、終末のワルキューレのアフロディテを観ているとふと重なる瞬間があります。透明で触れられないのに、世界の形を変えてしまうほどの力がある。泡のように儚いのに、海のように果てしない美。

神話のアフロディテがややこしくて面白いのは、“美の象徴”でありながら、嫉妬や独占欲、策略までひとまとめに抱え込んでいるところです。彼女は愛を与えるが、同じだけ苦しみも与える。美しさとは人の心を奪い、惑わせ、時に戦争すら引き起こす力なのだという残酷な真実。だから私は、アフロディテを語るとき、よく「愛と戦争の間に立つ女神」という言い方をします。他の女神が守護する領域が比較的分かりやすいのに対し、アフロディテは“感情という混沌”そのものを支配している。

終末のワルキューレのアフロディテを深掘りする上で、この“混沌”の側面は絶対に外せない要素なんです。作品版アフロディテが、ただの“柔らかな愛の象徴”として描かれていない理由がここにある。むしろ原作は神話のヤバい側面をうまく引っ張り上げて、現代向けにリミックスしているように見えるのです。

たとえば、戦いの場面で彼女が見せる無関心は、神話における“愛の気まぐれ”と同じ軸にあるのだと思います。愛の女神が全てに優しいわけがない。彼女は“愛に価値を見出す存在だけを愛する”。その哲学が、終末のワルキューレ版アフロディテの冷徹さと美の絶対性にセットで内在している気がしてならないのです。

原作キャラ造形と神話のリンク|戦わずに世界を動かす“危険な美”という共通点

終末のワルキューレのアフロディテは、戦いの場に立ちません。ゼウスのように暴れまわるわけでもなく、ポセイドンのように冷酷な刀身をちらつかせるわけでもなく、ただ座って、ただ眺めている。それなのに、彼女がいるだけで空気が変わる。私は初めてこの“戦わない強さ”を感じた瞬間、神話のアフロディテが戦争の原因を巻き起こす姿と重ねてしまいました。

神話でも彼女は剣を持たない。でも、世界の戦いの火種をつくってきた。当事者ではなく、観測者でありながら、結果的に最も大きく戦況を動かしている。終末のワルキューレ版アフロディテも構造はまったく同じ。彼女は拳を振るわない。けれど、彼女がそこにいることで神サイドの価値観や緊張感が視覚的に補強される。“美の絶対者”が見ている戦いというだけで、その戦いに特別な“審判の重み”が宿る。

私は以前、アフロディテが映るシーンだけを何度も見直したことがあります。戦いの激しさとは対照的に、彼女の表情はほとんど変わらない。けれど、変わらないという事実が、むしろ“戦いによって動じる価値観を持たない”という冷たい美の優位性を示しているようで、どこか心臓を掴まれたような感覚になる。これ、神話の“愛は全ての力を超える”という言説とも妙に合致してしまうんですよね。

従者が胸を支える演出も、神話とのリンクを強める重要な要素です。美とは支えられるもの、美とは崇められることで完成するもの。この構造は、古代ギリシャでアフロディテが“愛と美の象徴として奉られた”歴史を視覚的に現代アニメへ移植したようにも見える。従者の無表情さは、信仰のために自己を消した古代の巫女や供物のようにも感じられ、演出としては狂おしいほどに象徴的なんです。

そして何より、アフロディテの“美しすぎる存在”という設定は、戦いとは無縁に見えて、実は物語の根幹を揺るがす強度を持っている。戦士たちは戦って勝つか負けるかですが、アフロディテは“美という絶対指標で世界を見る”。その視点は、神々の価値観を象徴し、人類が置かれている状況を静かに暴き出す力を持っているんです。

だから私は、終末のワルキューレにおけるアフロディテというキャラを分析するとき、“戦わないのに最も戦場に影響を与える存在”という評価をしたくなる。神話のアフロディテが、武器を持たずに世界を動かしたように。美という目に見えない刃を携えて、物語の核心に立っているように思えるのです。

アフロディテは、戦わない。しかし、世界を変える。その在り方は、神話由来の美の暴力性を受け継ぎつつ、『終末のワルキューレ』という物語において静かに、しかし確実に作用している。気づいてしまうと、もう彼女の存在がただの“美の女神”では済まされなくなるんですよね。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

「意外な一面」に迫る|終末のワルキューレのアフロディテが示す価値観と物語的役割

人類を冷徹に見下ろす理由|作品世界における“美”と“淘汰”の思想

終末のワルキューレのアフロディテは、とにかく“美しい”。でも、その美しさの奥には、読者がふっと息を呑むような“魂の温度差”が潜んでいます。彼女が人類を「地球の癌」と断じるという設定を最初に読んだとき、私はその冷徹さに軽く痺れました。なぜ、美を司る女神がここまで辛辣な視点を持つのか。そこには、この作品世界ならではの“美=淘汰の基準”という価値観が横たわっているように思えてならないんです。

神々が人類存亡会議を開くという、壮大かつ残酷な設定。その中にアフロディテが座っているだけで、空気が違う。彼女は激情をぶつけるタイプではありません。怒りも嘆きも見せない。でも、その無関心こそがもっとも残酷なんですよね。“美しくないものは消えていい”──そんな音のないメッセージが、静かに息づいているような気がしてしまう。

なぜ彼女はそこまで美を絶対視するのか。ギリシャ神話のアフロディテを参照するなら、愛や美は“人を惑わせ、時に破滅へ導く力”でもありました。終末のワルキューレ版アフロディテもまた、美の力を“選別の力”として扱っているのかもしれません。ある種の価値観の最上位者として、美を基準に世界を測る存在。彼女の目線に“慈悲の余地”が入り込む隙間はほとんどありません。

そして、私はある時ふと思ったのです。「もしアフロディテの基準を通過できた人類がいたとしたら?」と。彼女の中で、美はただの外見ではなく“世界に調和をもたらせるかどうか”という基準にも見える。つまり美しさは、力でも、誇りでも、善でもなく、“秩序”の形なのではないか。だからそれを乱す存在=人類が、彼女にとっては“癌”に見えるのも、ある意味で自然なんです。

アニメや原作を読み進めていくと、アフロディテの視線はつねに“遠い”。近くを見ていない。人類の努力や葛藤に一切興味がないような表情。その距離感の中に、私は彼女の“意外な一面”を感じるんですよね。もしかすると、美の女神にとって“努力”や“苦悩”は美しさの尺度に含まれない。結果だけが美であり、過程は美ではない。だからこそ、人類の戦いがどれほど熱くても、彼女の心には響かない。

これが恐ろしくて、そして魅力的なんです。読者としては、彼女の目にどこか一瞬でいいから“揺れ”を見つけたくなる。でも、それがほとんどない。だからこそ、逆に惹かれてしまう。“美が微動だにしない”という絶対性が、アフロディテというキャラの価値観の中心にあるからです。

従者演出が示すメタファー|美は誰が支え、誰が評価するのか

アフロディテの従者──この存在がまた、彼女の“意外な一面”を読み解く上で欠かせないパーツです。正直に言って、初見はインパクトで頭が真っ白になりました。美の女神の胸を両腕で支える従者。筋骨隆々、表情は一切動かず、ただひたすら支える。それを見て私が最初に思ったのは、「これ、ギャグ…なのか?」という戸惑いでした。

ところが、何度も繰り返し見ているうちに、だんだんその異様な構図が意味を帯びて見えてくる。これは“美が完成するために必要な構造”であり、“美の女神という偶像を支える宗教的儀式の象徴”なのではないかとさえ思えてくるんです。つまり、美は独立して存在するものではなく、必ず誰かの“視線”や“労力”によって完成する。アフロディテの従者は、その事実を可視化した存在なのだと感じるんです。

さらに、従者が“常に無表情”なのもすごい。美を支える行為に喜びを感じるわけでも、苦しんでいるわけでもない。まるで彼らの存在そのものが美の一部であるかのように無機質。これを見ていると、私はふいに“美とは誰のものか”という哲学的な問いを投げつけられた気分になります。アフロディテが美を体現するのなら、従者は美を成立させる“土台”。その両方が揃って初めて、あの圧倒的な存在感が生まれるわけです。

そしてここで、もう一歩踏み込んだ読みをしてしまうのがあいざわという人間なんですが──私は従者たちを見ていると、SNSで崇拝される偶像(アイドル・キャラ・VTuberなど)と、それを支えるファンコミュニティの姿が重なって見えてしまうんですよ。美を支えるために動く無数の「見えない手」。その手がなければ、美はただの存在でしかない。でも、誰かが支えるから偶像として“成立する”。これって、アフロディテの従者構図と本質的に同じなんですよね。

さらに、アフロディテ自身は従者の存在について一切言及しない。まるで“支えられて当然”という態度で、あの姿勢を取っている。これもまた、美の女神としての“絶対の無自覚”を象徴している気がします。他者がどう支えようと、それは自分の美のためであり、自分とは関係ない──そんな価値観が透けて見える。

だからこそ、終末のワルキューレにおけるアフロディテの従者演出は、単に奇抜なギャグではなく、“美をめぐる関係性の構造モデル”なんです。美は自立して輝くのではなく、常に誰かの介在があって初めて成立する。アフロディテはその中心に堂々と立ち、従者はその根幹を支える不可視の基盤。私はこの構図に、どうしようもなく惹かれてしまうんです。

そして、観れば観るほど気づかされるのは“アフロディテというキャラは、誰よりも人間くさい構造を抱えている”ということ。美という虚構と、それを支える現実。その両方を背負って存在している。その矛盾こそが、彼女の最大の魅力であり、“意外な一面”の核心なのだと思います。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

原作でこそ見えるアフロディテの真価|どの巻で深掘りできる?アニメ未放送部分の魅力

原作特有の細かい表情変化・台詞のニュアンス|アニメでは描かれない繊細な“揺らぎ”

アニメ版のアフロディテは、圧倒的な美と静謐な存在感がそのまま“完成形”として提示されます。でも、原作漫画を読み込んでいくと、アニメでは拾いきれなかった“痕跡のような揺らぎ”がページの端々に潜んでいることに気づくんです。私はこの瞬間がたまらなく好きで、気づけば単行本を読み返してしまう。アフロディテって、こういう“紙の中でしか感じ取れない微細な呼吸”が一番美しいんですよ。

たとえば、神々の議論がヒートアップしていく場面。アニメだと淡々とした表情で映される彼女ですが、原作ではコマ単位で“視線の角度”が違う。まぶたがほんの数ミリだけ下がったり、口角がわずかに硬くなったり。その変化があまりにも控えめで、読者の注意力を試してくるような繊細さなんです。私はこの“気づく人だけが気づけるサイン”に毎回しびれてしまいます。

原作アフロディテは、言葉数が少ない。だからこそ、ひとつひとつのセリフの“温度”が異様に重い。例えば彼女が人類に対して発した冷酷な言葉。アニメで聞くと息を呑むような冷たさですが、原作の吹き出しの形、文字の太さ、余白の取り方を見ると、“これはただの嫌悪ではなく、価値観の断絶だ”とわかる。セリフが空気を切り裂くような鋭さを持っているんですよね。

私は原作のアフロディテを見ていると、“静かな湖面に映る月”を思い出すことがあります。風が吹けば揺れるけれど、揺れたとしても本質は揺らがない。アニメでは湖面の静けさだけが描かれますが、原作にはその下に沈む“水圧”まで描かれている感じがあるんです。これは紙の表現だからこそできる芸当で、アフロディテの神性をじっくり味わうなら絶対に原作を外すべきではありません。

また、背景美術との関係性も重要。アフロディテが描かれるコマでは、背景の線が極端に整理され、彼女のシルエットが浮かび上がるような演出をしている巻があります。この“余白の大胆な削ぎ落とし”は、美そのものに視線を集中させるための装置で、アニメより原作の方が圧倒的に効果的に働くんですよ。美の女神という概念をページの中に固定する力が、原作には確かにある。

だから私は、アフロディテを本気で知りたい人には「まず原作の該当巻を読み込んでほしい」と言いたい。アニメで魅了された人なら、原作でその“微細な心の震え”を拾った瞬間、アフロディテへの認識がガラリと変わるはずです。

読者だけが気づける“伏線”と“気配”|アフロディテというキャラの底にあるもう一つの顔

アフロディテの魅力は、原作で読み解ける“気配のレイヤー”にあります。彼女は大きく動かないし、物語の表舞台に立つわけでもない。でも、なぜだか印象に残る。これは、彼女の存在そのものが“物語の裏側に潜むもう一つのテーマ”を象徴しているからなんです。私はこの構造に気づいたとき、背中がぞわっと震えました。美の女神を描く作品でここまでやるのか、と。

終末のワルキューレでは、神々はそれぞれ異なる価値観で人類を裁いていきますが、アフロディテだけは“美という基準”で世界を測っている。その基準がどれだけ危険か、読者は本能で理解する。一見、無関係な戦いを眺めているだけのように見えて、アフロディテの視線が微妙に変わるだけで物語の温度が変わる。これは原作を通じてじわじわわかってくる特徴です。

巻を重ねると、アフロディテが他の神々のやり方について何も言わない“沈黙”自体が伏線に見えてくるんですよね。彼女は美を基準に世界を見ている。つまり、彼女の中では“戦いそのものが美しいかどうか”という指標で価値が決まる。そこを原作はあえて語らず、読者自身に気づかせようとする。私はこの“語られない思想”を察した瞬間、軽く鳥肌が立ちました。

さらに、アフロディテがある場面でふっと視線を落とすコマがある。ほんの一瞬、1コマだけ。しかしここには、彼女の“神格の揺らぎ”が密かに描かれているように感じてしまう。美の女神が唯一心を動かされるのは何か?人類の戦いか、それとも神の矛盾か──その答えを読者に考えさせるような演出になっているんです。この“質問だけ提示して答えは渡さない”感じ、たまらなく好きです。

私はアフロディテの登場コマを全てスクラップして眺めたことがあります。すると気づいたのは、“彼女が静かに画面にいるだけで場面の重心がズレる”ということ。言い換えれば、アフロディテは世界の評価軸をずらす存在。誰も彼女の意見を聞かないのに、彼女の美が場の空気を支配する。これは作品のテーマである“神と人類の価値観の断絶”を象徴する装置として、原作が緻密に配置している役割なんです。

つまり、アフロディテの“もう一つの顔”とは、美そのものを通じて“世界の構造”を暴く存在であること。戦いの勝敗に興味がないようでいて、その戦いの意味を決めるのは彼女のような“価値を与える者”。その存在に気づいた瞬間、終末のワルキューレという作品自体がまるで別の層を持ったように見えてくるんです。

だから私は、アフロディテには“原作でしか気づけない魅力の核”が確実にあると思っています。単なる美の女神ではなく、価値観の根源。戦わずして物語を変える静かな支配者。気配だけで世界を動かすキャラクターなんです。

アフロディテという存在が物語にもたらす意味|終末のワルキューレ全体のテーマとの接続

神と人類の価値観の差を象徴するキャラとして|アフロディテの“役割”を構造的に理解する

『終末のワルキューレ』を通して強烈に突きつけられるのは、“神と人類は同じ景色を見ていない”という価値観の断絶です。そして、その断絶の深さをもっとも静かに、しかしもっとも鋭く象徴しているのがアフロディテなんですよね。ゼウスのように圧で語るわけでもなく、アレスのように感情を剥き出しにするわけでもない。それなのに、彼女がいると場の重心がズレる。まるで、美という概念だけが世界の本質だと言わんばかりの佇まいが、読者の意識を強制的に引き寄せるんです。

たとえば、人類存亡会議。ほとんどの神が何かしらの理由で人類に不満を抱いている中で、アフロディテだけは“美しくない”という一点で切り捨てているように見える。これは、彼女の基準が“善悪”でも“正義”でもなく、“美”によって世界を分類する神であることを表しています。人類が努力しようが、必死に生命を燃やそうが、アフロディテの尺度では何の意味も持たない。これは残酷だけど、神らしい価値観なんです。

ここで興味深いのは、アフロディテが“戦力”としての役割を担っていないにもかかわらず、物語の空気に絶対的な影響を与えている点です。強さを競うラグナロクという舞台で、強さ以外の概念──それも“美”という曖昧かつ絶対的な価値を持つキャラが配置されている。これが作品のテーマ性をぐっと深いものにしているんですよね。神が戦う理由、人類が抗う理由、それを“美の神”が観測している。この構図はどうしようもなくロマンがあります。

私はこの作品を読み進めるたびに、アフロディテが“物語の静かなナレーター”のように感じられる瞬間があります。もちろん彼女は語らない。でも、その沈黙が、神と人類の隔たりを浮かび上がらせる。彼女の視線はいつも“結果”に向いていて、“過程”には興味がない。その冷静さが、逆に人類の“過程こそが価値”という思想を際立たせる。言葉を発さずに世界を映し出す。この存在感、ちょっと怖いけど、同時に圧倒的に美しい。

そしてここがやっぱり面白いところなんですが、アフロディテの“無関心という関心”は、作品全体の重さを引き締める効果を持っています。戦いの善悪や勝敗に興奮する読者とは裏腹に、アフロディテはただ見ている。その距離感が、読者に「そもそも神と人類の議論はかみ合っていない」という事実を思い出させる。これ、実はめちゃくちゃ重要な役割なんですよ。語らないことでテーマを補強するキャラクター、なかなかいません。

だから私は、アフロディテって“テーマの核を無言で握りしめているキャラ”だと思っています。人類の努力も神の傲慢も、美という基準の前ではすべてただの現象に過ぎない。そんな圧倒的な視座を突きつけられるたびに、作品の奥行きが一段深くなるんです。

なぜ戦わないのに物語を支配するのか|美という概念が持つ“暴力性”と不可視の力

アフロディテがラグナロクで戦うわけではない──この事実を、初見の読者は意外に思うかもしれません。でも、読み進めるほどにわかるのは、“彼女ほど物語を支配しているキャラはいない”ということ。これは強さの問題ではありません。美そのものが持つ“暴力性”が、彼女の存在を押し上げているんです。

まず、美という概念は人の感情を奪います。アフロディテが登場すると視線が奪われ、思考が一瞬止まる。これは作品内のキャラではなく、読者である私たちの生理反応なんですよね。こういう“強制力のあるキャラ”って、本当に希少です。それは単にデザインが奇抜だからではなく、“美を前提に世界を支配している”という設定との相乗効果によって成立している強度なんです。

また、アフロディテが戦わないのに戦場の空気を変える理由のひとつに、“美の絶対性”があります。強さは比較できるけれど、美は比較できない。強さは勝敗で揺れるけれど、美は勝敗と無関係。つまり、美は“不変の価値”であり、物語の進行がどれだけ激化してもアフロディテだけは沈黙を保つ。読者はこの“揺らがなさ”に圧倒されるんですよね。

私はひそかにこう思っているんです。アフロディテは“ラグナロクの審判”なんじゃないか、と。もちろん公式設定にはそんな役割は書かれていません。でも彼女がただ座っているだけで、戦いが芸術作品のように見えてしまうのは確か。彼女の視線があることで、戦いそのものに“美しさの基準”が付与される。これはもう、存在するだけで価値づけが起きているということです。

この“存在の力”は、終末のワルキューレという作品が持つテーマ性、つまり“人類の価値はどこにあるのか”という問いとも密接に結びついています。アフロディテは人類を否定する側の象徴として描かれていますが、その否定の仕方があまりにも静かで、あまりにも重い。彼女の一句一句、一瞥一瞥が、世界の評価軸を決めてしまうほどの威圧を持っているんですよね。

そして結局のところ、アフロディテは戦わないからこそ強い。戦いの中で傷付かない存在は、価値が揺らがない。変化しない。だからこそ“永遠の審美者”でいられる。私はこの構造に気づいた瞬間、彼女がラグナロクの中心に立っていなくても、物語の“影の核”として確かに機能していることを理解しました。

アフロディテというキャラを語るとき、多くの人はその美しさに目を奪われます。でも本当に恐るべきなのは、その美しさが物語に与える“不可視の力”。戦わずして物語を支配するという矛盾を、彼女は軽々と成立させてしまう。これこそが、終末のワルキューレにおけるアフロディテの最大の魅力であり、最大の魔性なのだと私は思うのです。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事、並びに神話関連の信頼性あるデータベースなどを参照しています。キャラクター設定の正確性、作品背景、ギリシャ神話の一次的文献情報などを確認し、必要な文脈を補完するために複数の情報源を照合しています。読者が安心して作品世界へ没入できるよう、事実と考察の境界を明確にしつつ、公式設定に基づいた情報を優先して引用しました。

ragnarok-official.com

ragnarok-official.com

anime.eiga.com

neoapo.com

ragnarok-doj.com

game8.jp

kotobank.jp

britannica.com

greekmythology.com

record-of-ragnarok.fandom.com

villains.fandom.com

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 終末のワルキューレのアフロディテが“美の象徴以上の存在”として描かれている理由が理解できる

- アニメ版では見えにくい、原作ならではの表情の揺らぎや価値観の核心に触れられる

- ギリシャ神話におけるアフロディテの危険性と、作品版との構造的なリンクが読み解ける

- 従者演出の意味や“美という概念の暴力性”を通して、彼女の本質が浮き彫りになる

- アフロディテというキャラを通じて、神と人類の断絶という作品テーマの深層まで届く

コメント