神々が「もう人類はいらない」と告げた、その瞬間に立ち上がった一人の戦乙女──この始まりの衝動だけで、胸の奥がざわつく人は少なくないはずです。『終末のワルキューレ』は、ただのバトル漫画でも、アニメ化された人気作でもなく、“人類の弱さが希望へ反転する瞬間”を描く物語です。

読み進めるほどに、強大な神々の威光よりも、歴史に刻まれた英雄たちの「生きた証」が熱を持って立ち上がってくる。その熱に触れたとき、気づけばこちらまで拳を握りしめている──そんな作品です。

そして、視点を少し変えてみると、この物語の中心には常にブリュンヒルデがいます。彼女がなぜ“人類側”に賭けるのか。その微笑みの奥に刺さった棘のような感情を追っていくと、戦いがただの勝敗ではなく、物語としての“宿命”そのものに見えてくるのです。

この記事では、一次情報で押さえるべき事実と、ファンや読者の感想・考察を踏まえた“物語の深部”を、相沢透として丁寧にほどいていきます。読み終えるころには、きっとあなたも、次の試合を見届けずにはいられなくなっているはずです。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

終末のワルキューレのあらすじ徹底解説|神VS人類が始まった“本当の理由”

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

人類存亡会議の真実とブリュンヒルデの介入が示す物語の核心

最初に『終末のワルキューレ』のページを開いたとき、私は“あ、これは単なる人類滅亡モノじゃない”と直感しました。世界観の入口に置かれているのは、壮大な神話でもなく、血湧き肉躍るアクションでもなく、たったひとつ──「千年に一度開かれる人類存亡会議」。この静謐なシーンこそ、物語全体のトーンを決めている核心です。

神々は淡々と人類の愚かさを列挙し、“滅ぼす”と決議を下そうとする。歴史学の講義のように冷静で、それでいて告別の儀式のように重い。このトーンがまずすごい。人類を軽んじる神々の視線が、どこか読者自身にも突き刺さるようで、「そうだよね、私たちって確かに色々やらかしてるよね……」と、妙に自虐的な感情すら誘ってくる。ここが他のバトル漫画ではあまり味わえない、独特の入り口だと思うんです。

そして、その空気を真っ二つに割るように立ち上がるのが戦乙女・ブリュンヒルデ。彼女の“割って入る”動作の描写ひとつ取っても、作画陣の気迫が伝わってきて、個人的にはこの瞬間に作品のファンを確定されてしまったと言ってもいい。彼女が持ち込んだ「ラグナロク」という提案──人類の存亡を神と人間による13番勝負のタイマンで決めようという無謀な挑発──は、物語全体の“狂気に満ちたロジック”の象徴です。

この時のブリュンヒルデの表情がまたいい。どこまで本心なのか、どこから計算なのか、読者は誰も確信できない。あの目の奥の光に、私は何度読み返しても“柔らかい慈悲”と“鋭い殺意”の両方を見てしまう。これはもう作り手の意図を越えて、読者側の内面を映し返す鏡のようだとすら感じる瞬間です。

そして、ここが重要なのですが──この介入によって物語は“人類VS神”という単純な対立ではなく、“神々の秩序を揺るがす戦乙女の反逆”という第二の軸を手に入れます。ブリュンヒルデの存在は、作品のテーマ構造の中心であり、「なぜ彼女はそこまでして人類を救おうとするのか?」という問いが全読者の内側で静かに燃え続ける。この問いが心に灯った瞬間、あなたはもうこの作品から逃れられないんですよね。

ラグナロクという13番勝負が生んだ物語構造の妙味を読み解く

ラグナロクが“13番勝負のタイマン”という形式を取っているのは、単なるバトル漫画の構造上の都合ではありません。私はむしろ、この形式こそが『終末のワルキューレ』の美しさの源泉だと思っています。13という数字の不吉さ、勝ち越しという分かりやすい構図、そして各カードに与えられるドラマの濃度──これらすべてが計算され尽くした物語装置なのです。

まず、各試合が“短編ドラマ”として機能している点。神側の代表者は神話の象徴、人類代表は歴史の象徴。そのふたつがリングの中央でぶつかることで、読者は“歴史と神話の再解釈”を疑似体験することになる。例えば小次郎の戦いもそうでしたが、あの“人類代表の生前パート”が挿入されることで、ただの必殺技ではなく“人生の決算”が技として放たれる感じがして、胸の奥がぎゅっとなるんですよ。

個人的に好きなのは、勝敗の読めなさです。読者は神の方が強いと知っているし、人類代表が弱いこともわかっている。なのに、どちらを応援している自分の感情も揺れ動く。この“矛盾した応援感情”が、ラグナロクという舞台の最大の中毒性だと私は考えています。

さらに言えば、13という数字は“偶数ではない”のがミソなんですよね。最終戦まで決着が伸びる可能性が常に残されている。この「結末の揺らぎ」が物語に継続的な緊張感を生み続けている。私も最初に設定を知ったとき、「ああ、これは作品全体が一本の巨大な締め切りに向かっていく構造だな」と妙に感心した記憶があります。

そして忘れてはいけないのが、戦乙女(ワルキューレ)との“神器錬成”。この設定が加わることで、単なる“英雄VS神”ではなく、“戦乙女の感情”が武器として具現化する。これはもう設定として天才的です。武器がただの武器ではなく、“誰かを救いたいという願いの延長”になってしまう。戦いが技術や筋力の勝負ではなく、“生きてきた理由そのもの”の衝突になる。こんなに情緒の密度が高いバトル構造、そうそうないです。

こうして眺めると、ラグナロクの13番勝負は、単なる勝ち抜き戦ではなく、「キャラクターの人生と読者の人生を必ず接続してくる」仕掛けなんですよね。だから読者は推しの英雄が負けると胸が潰れるし、勝てば自分のことのように涙ぐむ。物語体験として、ここまで読者の心を連動させる仕組みを作った作者陣には、正直、嫉妬すら覚えるレベルです。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

終末のワルキューレの魅力①|神VS人類の構図がなぜここまで心を掴むのか

圧倒的な神性と“弱き人類”の対比がつくるドラマの熱量

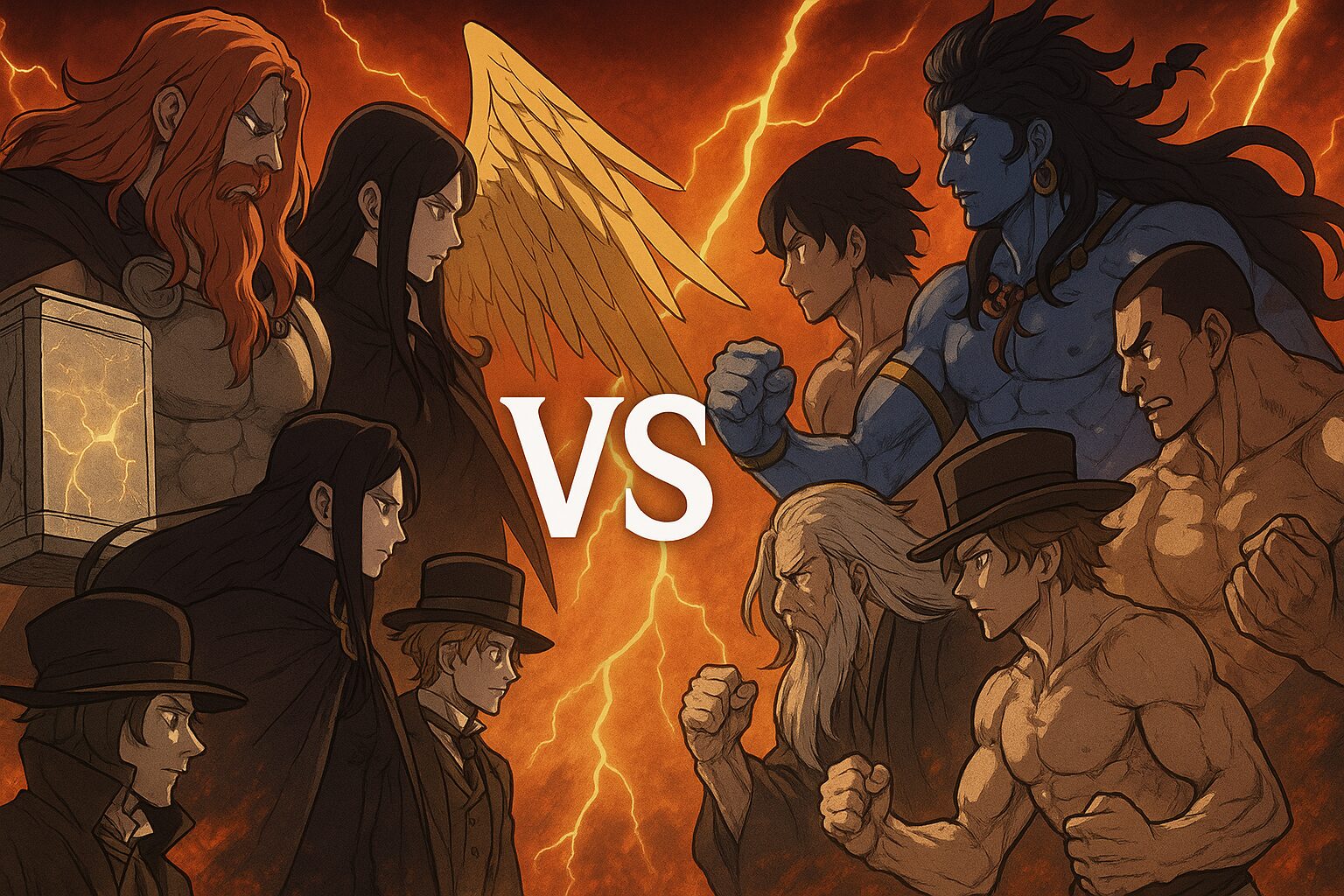

『終末のワルキューレ』という作品を語るとき、まず避けて通れないのが「神VS人類」という圧倒的な非対称性です。神々はギリシャ・北欧・インド・日本…と、あらゆる神話を総動員した“概念の集合体”。対して人間側は、アダム、呂布奉先、佐々木小次郎、ジャック・ザ・リッパー、雷電為右衛門──ただの歴史上や伝承上の人物にすぎない。最初に対戦カードを見た時、私はあまりの無謀さに笑ってしまったんですよ。「勝てるわけないだろ」と。でも、その“笑い”がすぐに“期待”に変わる。これこそが、この作品の最大の吸引力です。

神々がまとう“神性”は、力の大きさだけではありません。ゼウスの老獪さ、トールの威厳、ポセイドンの冷徹、シヴァの狂喜、釈迦の超然──どの神も、ただのキャラクターではなく“概念そのものの人格化”として存在している。私はこの点がとんでもなく好きで、「あ、作者陣は神を“キャラ化”してるんじゃなくて、“歴史的・宗教的アイコン”として扱ってるんだな」と感じた瞬間、その深度に震えました。

対して人類代表の描かれ方は圧倒的に“血が通っている”。ただ強いだけではない。負け続けた人生の果てに小次郎は戦い方を磨き、雷電は抑圧された強さを抱え、呂布は孤独ゆえに強さを求め続けた。彼らには“生前の積み重ね”という濃厚な背景がある。この対比が見事で、神の一撃は“世界の力”であり、人類の一撃は“人生の力”なんですよ。

この非対称性がバトルの度に“熱”として立ち上がってくる。たとえば、呂布VSトールの試合。雷鳴のようなトールの一撃に対し、呂布は人生のすべてを賭けて矛を振るう。私はあの瞬間、呂布の生き様が自分の胸に流れ込んでくる感覚に襲われました。読者の感情がキャラに融合していくような、あの瞬間の身体感覚。これが“弱き人类VS絶対的な神性”という構図特有の魔力なんですよね。

それにしても、非対称対立ってここまで心を燃やすものなのか…と、私は試合ごとに驚かされています。強きを挫く弱者、というテンプレートではなく、“弱者だからこそ世界の壁を殴れる”という逆転のエネルギー。人類代表の技のひとつひとつが、神の技とは別の“人生の物理法則”で動いている。この異種格闘の構図こそ、『終末のワルキューレ』の中毒性の源泉です。

歴史上の英雄たちがリングに立つ“再解釈の快感”とその深層

『終末のワルキューレ』の大きな魅力のひとつは、歴史上・伝承上の英雄たちが“再解釈”されて登場することです。これが本当にクセになる。アダムがあんな風に描かれるなんて誰が想像したでしょう? 佐々木小次郎が“敗北を重ね続けた男”として描かれ、その敗北がすべて“勝つための積み重ね”に再定義されるなんて、初見時、私は椅子から落ちるかと思うほど痺れました。

歴史人物をただ召喚するのではなく、“歴史に刻まれたイメージの裏側”を掘り起こし、それを戦いのスタイルに落とし込む。この作り込みが本当にすごい。人類代表は誰もが知る“象徴”でありながら、読者のイメージを裏切り続ける存在でもある。これがたまらなく気持ち良いのです。例えば「小次郎=負け続けた剣士」という史実の側面を、ここまで劇的に“物語の核”として活かした作品を私は他に知りません。

しかも、この再解釈は単なる設定では終わらず、試合の中で“感情の燃焼”として立ち上がる。小次郎が“あらゆる剣豪の戦いを脳内でシミュレーションしてきた”という設定が、あの名シーンで炸裂する瞬間。私は読みながら「ここまで積み重ねてきた彼の人生が、いま一つの技として結晶化するのか…!」と震えていました。

そして、これらの再解釈が神々側にも反映されるのが面白い。ポセイドンは“完璧なる孤高の神”として描かれ、シヴァは“破壊のダンサー”として躍動する。本来の神話の性質が、バトルスタイルと人格にリンクしている。ここで私がいつも感じるのは、「キャラの技や構えのひとつひとつが、元ネタから抽出された本質そのものだ」ということ。これは読めば読むほど快感が増すスルメみたいな要素なんですよ。

さらに言えば、この“再解釈の快感”は、読者の知識欲まで刺激してくる。試合後に「この人物って実際どんな人生を送ったんだっけ?」と調べたくなる感覚。SNSでも「試合後にWiki見に行った」「原典読んでみた」という声が多いのは、作品が“知の快感”まで設計しているからだと思います。

神VS人類という壮大な構図の中で、歴史人物が新しい意味を与えられ、神々が“概念から人格へ”と変換される。この二重の再解釈こそ、『終末のワルキューレ』の深層的魅力であり、読者が“あのリングに自分も立ち会っている感覚”に浸れる理由だと私は感じています。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

終末のワルキューレの魅力②|ブリュンヒルデとワルキューレ姉妹の物語が胸を抉る理由

ブリュンヒルデの“微笑みに隠された刃”を追う:読者が惹かれる心理的磁力

『終末のワルキューレ』という作品を深く読み込んでいくと、どうしても避けられない存在──それがブリュンヒルデです。ラグナロクの提案者であり、人類代表を選抜し、試合を支える戦乙女の長。表向きは淡々としていて、微笑みさえ浮かべる彼女ですが、その笑みの奥には“何層もの感情”が折り畳まれている。私は初読の段階から、この人物に対する「何かあるな」という刺さり方がずっと抜けなくて、読み進めるほど彼女が作品の“影の主役”に見えてしまうほどでした。

特に象徴的なのは、彼女が神々に向ける視線です。礼儀正しさと挑発が絶妙に混ざり合ったあの目。まるで「あなたたちが高みに座っていられるのも、今日で終わりかもしれませんよ」とでも言いたげな含みを帯びている。人類代表を鼓舞するときの柔らかいまなざしとはまるで違う、研ぎ澄まされた刃のような光。この“二つの顔”の使い分けが、彼女というキャラクターの多層性を物語っています。

私が最初に衝撃を受けたのは、ブリュンヒルデが「人類を救うため」に動いているように見えながら、その実、彼女自身の物語的な“痛み”が透けて見える瞬間です。表情の隙間に宿る“怒りとも憐れみともつかない”静かな熱。これが本当に怖い。彼女は「人類を愛しているから戦わせている」のか、「神々を許せないからリングに送り込んでいる」のか。あるいはその両方なのか。読めば読むほど、彼女の感情が“語られていない領域”で渦を巻いているのがわかる。

こういうキャラ造形は、作中のセリフ以上に“間”の描写が雄弁なんですよね。ページをめくったとき、ふとブリュンヒルデの横顔が描かれているだけで、読者は「あ、彼女の中で何か決まったな」と察してしまう。この“読者がキャラの沈黙を読む”構造こそ、作品の心理的魅力の一つだと思います。

そして、彼女の最大の魔力は、読者に「彼女は何を賭けているんだろう?」という問いを抱かせる点にあります。ラグナロクは表向き“人類の存亡戦”ですが、ブリュンヒルデだけは別のゲームを同時に走らせているようにも見える。彼女の過去、戦乙女としての宿命、神々との因縁──このあたりは原作漫画でも随所に匂わせがあり、私はその度に「え、これ絶対裏にもっと何かあるやつじゃん…」と身を乗り出してしまう。読者をここまで翻弄し続けるキャラ、なかなかいません。

要するにブリュンヒルデは、ただ物語を進行させる存在ではなく、“読者の視線を物語の中心に吸い寄せる重力そのもの”なんですよね。彼女の立つ位置ひとつ、笑う角度ひとつが、物語の空気を変える。このキャラクターがいるだけで、リングの外にもう一つ巨大な物語が蠢いているのがわかる。その深さと底知れなさが、読者の心を強く掴み続ける理由だと私は感じています。

神器錬成(ヴェルンド)に宿るワルキューレたちの感情と“姉妹の運命論”

ワルキューレと人類代表の“神器錬成(ヴェルンド)”──この設定は『終末のワルキューレ』の戦いをただのバトルから“宿命を背負ったドラマ”へと引き上げている要素です。武器を擬人化する作品は数あれど、「戦乙女自身が命を賭け、武器として化身する」という物語構造は異常なほど濃厚です。初めてこの設定を読んだとき、私は「なんて残酷で美しいシステムなんだ」と思いました。

ワルキューレたちは単なるサポート役ではありません。彼女たちそれぞれに個性があり、感情があり、ブリュンヒルデへの信頼や恐れがあり、そして何より“自分自身の願い”がある。その願いが、神器錬成の瞬間に“武器として結晶化する”わけです。人類代表が抱える“人生の重み”と、ワルキューレの“感情の重み”が融合した武器──これが物語の熱量をさらに倍加させています。

私は特に、ワルキューレ姉妹それぞれが“誰と組むのか”に込められた感情の揺らぎを読むのが好きで、正直、試合本編よりワルキューレ回を読み返してしまうほどです。とくにブリュンヒルデの妹たちが、彼女の命令に従いながらも内心で揺れている描写は、ほんの一コマの陰影にすら意味を宿している。あの影の落とし方や眉の動きが、私には“戦乙女としての誇り”と“姉への複雑な愛情”の間で揺れる心の震えとして見えてしまうんです。

神器錬成という行為は、彼女たちにとって「戦士を支えるための手段」ではありません。“自分がその戦士の人生を背負う覚悟の証明”です。例えば、小次郎と組んだ戦乙女があの戦いにどれほど心を重ねていたかを想像すると、戦いの見え方が全く違ってくる。読者としてはついバトルに夢中になってしまいますが、その裏でワルキューレが“どんな感情を飲み込んで神器になっているのか”を考えると、戦いが途端に痛みを帯び始めるんですよ。

そして何より胸を締めつけるのは、“神器錬成が失敗すれば戦乙女は死ぬ”という残酷なルール。彼女たちがリングの外に立っている時よりも、武器として戦士の手に握られている時のほうが“生と死が近い”。読者はその緊張を、無意識のうちに受け取ってしまう。これはただの必殺技ではなく、戦乙女の命の輝きそのものなんです。

この“命の貸し借り”の構造が、ワルキューレ姉妹の物語をより立体的にしていて、私はここに本作の“第二の物語軸”を見ています。ブリュンヒルデの指揮、ワルキューレの覚悟、人類代表の人生──この三者が絡むことで、ラグナロクは単なる戦闘イベントではなく、“神々が知らない場所で積み重ねられてきた命の物語”になる。読者が無意識に涙ぐんでしまう理由は、多分この三重構造にあるんですよね。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

終末のワルキューレはどこが面白い?ファン感想・SNSの声から見えた熱狂の正体

「勝てるはずがない」に挑む物語のカタルシスはどこで生まれるのか

『終末のワルキューレ』を語るうえで、ファンの感想に最も多いのが「どう考えても勝てるはずがない相手に挑む姿に震えた」という声です。そして、この“無理ゲー前提”が、実は物語に最大のカタルシスを与えている。作品を追っていると、読者の感情が自然と戦士たちと同期していく瞬間があるんです。私はそれを“敗北の前提を踏み台にする快感”と呼んでいます。

たとえば、人類代表は基本的に全員ハンデ戦です。神々は総合力も神話的格も規模も違う。アダムVSゼウス、小次郎VSポセイドン、呂布VSトール──カードを見た段階で、誰も「人類が有利」なんて思わない。それなのに、いざ試合が始まると、読者はなぜか“ひょっとしたら”を期待してしまう。これは物語の構造が巧妙に仕掛けている部分で、弱者側に“生前の積み重ね”や“痛みの物語”が用意されているからです。

つまり、“神VS人類”の戦いにおける面白さは、神の強さではなく、人類側の“生き様”の重さにある。人生の痛みや挫折が技に変換されて放たれた瞬間、リングの上は単なるバトルではなく“人が生きてきた証明のステージ”に変わる。私は毎回、人生観を揺さぶられる感じがして、胸の奥の温度が変わってしまうんですよ。普通のバトル作品とは違い、「技のかっこよさ」よりも「そこに至るまでの物語」に心を掴まれる。

そして読者の熱狂ポイントは、神々が“絶対性を揺さぶられる瞬間”にもあります。ゼウスが本気になる瞬間、ポセイドンの完璧が崩れる瞬間、トールが初めて興味を抱く瞬間──あの揺らぎの一瞬が、ファンの間で異様に語り継がれている。人類の攻撃によって世界観の“前提そのもの”がひび割れる。これがあの作品ならではの快感なんですよね。

つまり『終末のワルキューレ』は、勝利の美しさよりも“挑み続ける姿の尊さ”を描く作品です。勝敗以上のものを読者に残してくるからこそ、SNSでも「泣いた」「震えた」「なんでこんな胸が熱いんだ」といった感想が絶えない。負けるはずの戦いに挑む姿こそ、人類の本質であり、読者はそこに自分自身の生き方を重ねているのだと思います。

Xや個人ブログの感想群が示す“観戦型バトル作品”としての魅力

『終末のワルキューレ』はバトル漫画でありながら、読者の反応が“スポーツ観戦”に近いという特徴があります。SNSのタイムラインを眺めていると、「小次郎の勝ち方が尊すぎる」「呂布が負けた瞬間に泣いた」「アダムを応援してしまう気持ちは説明できない」といった、試合をリアルタイムで見届けた観客のような感想があふれています。これは、作品が“観客のいるバトル”という形式を徹底しているからです。

試合には、神側の観客、人類側の観客、そして複数の文明や時代の住人たちが入り混じります。読者はその観客たちの視線を通して試合を“多層的に体験”することになる。これがSNSの感想に直結していて、読者自身も「観客の一人」として語り出してしまうんですよね。たとえば「ゼウスに心折られたわ」「シヴァの試合、ライブで観たかった」など、まるで自分がその場にいたかのように話し始める。これはもう作品の魔術の領域です。

さらに、個人ブログや考察サイトでも面白い傾向があります。というのも、ほぼ全員が「自分だけの推し試合」「推し戦士」「推しワルキューレ」を語り始めるんです。同じ作品を読んでいるのに、誰も同じ視点を持っていない。ある人はジャック・ザ・リッパー戦に心理描写の深さを見出し、ある人は釈迦の戦いに哲学性を読み取り、別の人は雷電VSシヴァの“熱量の爆発”に人生を重ねる。

私が特に面白いと感じるのは、SNSでの“名シーン引用祭り”です。小次郎のセリフ、アダムの言葉、ジャックの仕草、釈迦の一言──ただの画像一枚でもファンの記憶が溢れ出す。中にはキャラの表情を切り抜いて「この笑み、深読みしたら3時間語れる」と語る人までいて、そういう投稿を見るたびに「ああ、この作品は完全に“考察される前提で作られた物語”なんだな」と実感します。

そしてSNSの声を追っていると、ほとんどのファンに共通しているのは「推しの敗北すら愛せる」という感覚です。普通、好きなキャラが負けると辛い。だけど『終末のワルキューレ』は負けた瞬間に“そのキャラの人生の意味”が一気に膨れ上がる。試合後の余韻が、勝敗以上の価値を生んでしまう。これは観戦型作品としての完成度の高さを何より証明しています。

“神VS人類のバトル”という看板に釣られて読み始めたはずなのに、気づけば自分もリングサイドに立っているような感覚になる。SNSが盛り上がるのは、作品そのものが読者を「観客」から「共犯者」へと引きずり込む構造になっているから──これこそが『終末のワルキューレ』が生む熱狂の正体なんだと思います。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

アニメ版『終末のワルキューレ』徹底整理|どこまで放送された?3期の注目ポイント

アニメ1期〜2期の構成と演出が原作をどう再構築したのか

アニメ版『終末のワルキューレ』を語るとき、私がまず強調したいのは「原作の熱量をどう映像として再構築したか」という点です。原作は“言葉・コマ割り・沈黙”で感情を積み上げていくタイプの作品なので、映像化のハードルはめちゃくちゃ高いんですよ。ところが、Netflixで配信されたアニメ1期は、まず世界観の“厳粛さ”を映像の質感でしっかり固めにきた。あれが作品理解の入口としてすごく機能している。

1期の中心はトールVS呂布、ゼウスVSアダム、ポセイドンVS佐々木小次郎。バトル漫画としての厚みよりも、“神と人類の最初の衝突が持つ重み”を優先して構築している印象がありました。とくに1話の「人類存亡会議」の演出──あの冷たい色彩と空間の間延び感、神々の圧倒的存在感。私は画面を見た瞬間「うわ、このアニメ、世界観から殴ってくるタイプだ」と思いました。

そして2期。雷電VSシヴァ、ジャック・ザ・リッパーVSヘラクレスという、感情の振れ幅が極端に広い2カードが中心。ここでアニメは一気に“キャラクターの内面”へ踏み込み始める。雷電の肉体の悲鳴、シヴァの愛憎入り混じるエネルギー、ジャックの歪んだ愛の矛盾、ヘラクレスの神性と優しさ。絵の動きというより、音響とカット割りで“感情の振動”を表現してくるんですよ。

私はジャックVSヘラクレス戦の演出が特に好きで、あの“陰影の深さ”はアニメならではの快挙だと思っています。ジャックの瞳が揺れるたびに、彼が抱えてきた歪んだ愛情が滲む。原作を読んでいたときには想像しきれなかった“情緒の濃度”が、音と光の演技で再構築されていた。あれはもう、キャラ描写というより“心理の舞台劇”です。

もちろん、「原作のバトルスピードとは違う」「もっと動かしてほしい」という声もSNSでは散見されました。でも私は、それでもアニメ版のアプローチは評価したい。なぜなら、原作の派手なバトルをそのままアニメ化したのではなく、“原作とは違う角度から同じ感情を届ける”工夫が随所にあるから。これこそ、アニメという媒体の意義だと思うんですよね。

そしてもう一つ重要なのが、“観客席の描き方”。アニメでは神と人類の観客の声・ざわめき・涙までも“音響”として伝わる。この“場の熱狂”が、視聴者の感情をリングに引きずり込むんです。スポーツ観戦のような没入感。あそこで私は、「観客という存在こそ、この作品のもう一つの登場人物なんだ」と再認識しました。

アニメ3期で描かれる戦いと、原作読者が期待する“あの試合”の焦点

そして──いま最も注目されているのが、アニメ3期『終末のワルキューレⅢ』です。Netflixでの配信が控え、PVが公開されるたびSNSがざわつく。というのも、3期は原作の中でも“物語の流れがガラッと変わる重要な戦い”へ突入するタイミングだからです。ファンの熱量が一段と上がるのも当然と言えます。

3期で特に期待されているのは、「戦いの質が変わる」こと。1期・2期は“強さ・生き様・因縁”を軸にした戦いが中心でしたが、ここからは“思想・価値観・世界観そのものが激突する戦い”が増えていく。神VS人類という壮大な対立が、単なるパワーバトルから“概念の殴り合い”に深化していくんです。私自身、原作でこのあたりを読んだとき、「あ、物語の骨格がここで一気に太くなる」と興奮したのを覚えています。

そしてSNSや考察ブログでも声が多いのが、「3期はキャラの心情描写がとんでもなく濃い」という点。とくに“愛”“信仰”“正義”“欲望”といったテーマが、神と人類の双方でより濃厚に語られ始めるため、アニメ化されたときの演技や演出がどうなるのか、多くのファンが期待と不安を抱いています。

また、アニメ3期で描かれると予想されている戦いの中には、原作読者から“感情の沼”として語られる名試合がある。あれはもう、語ろうとするだけで胸がざわつくほどのドラマ性を持っていて、アニメ化された瞬間に一気にネットが燃える未来が見える。私自身、あの戦いの心理描写をアニメがどう処理するのか、いまから正座待機しています。

そして特筆すべきは、ブリュンヒルデの存在感がさらに増すこと。彼女が静かに、しかし確実に“物語の中心軸”を握っていく。3期以降、彼女の視線が変わる瞬間、彼女の意志が強く露わになる瞬間がいくつもある。あの“微笑みの変化”をアニメ演出がどう描くのか、それだけでご飯3杯いけるくらいワクワクしています。

結局のところ3期の魅力は、“戦いの熱”と“物語の深さ”が完全に同期していく点です。バトルが進むほどキャラの心が開示され、心が開示されるほど戦いの重みが増す。この相互作用がピークに向かって加速していく。この先をアニメで観られるというだけで、私はもう胸が忙しい。

アニメ版『終末のワルキューレ』は、原作を知っている人にも新しい感情体験を与え、原作未読の人を物語の本流へ誘う“触媒”のような存在。3期は、その触媒作用が最も強くなる地点です。いま作品を追っている読者にとって、ここからが本番──そう胸を張って言えるほど、物語は熱を帯びていきます。

終末のワルキューレをより深く楽しむための考察ガイド

原作でしか読めない“戦士たちの秘密”と行間に潜む感情

『終末のワルキューレ』をアニメだけで追っていると、どうしても“戦いの熱”が中心に見えるのですが、原作漫画に触れた瞬間、それとはまったく別の深みが押し寄せてきます。というのも原作には、“キャラの人生の余白”がごっそり詰まっているからです。私はこれを勝手に「行間の熱量」と呼んでいます。セリフの外側、コマの隙間、表情のわずかな影──そういう部分にこそ、戦士たちが背負ってきた“本当の物語”が潜んでいる。

例えばアダム。アニメで観たときも心臓を持っていかれるほどの衝撃でしたが、原作では“目の奥にある覚悟の質”がもっと濃く描かれています。あの男の戦いは“父としての愛で神に挑む”という美しい構図ですが、原作だと彼の立ち姿が一貫して“守る者の姿勢”なんですよね。ゼウスの前に立つ時でさえ、恐怖よりも「人類を守る」という一点の意思だけが表情に宿る。この演出、紙で読むと信じられないほど効いてくる。

小次郎も同じです。アニメでは“研ぎ澄まされた剣豪の美学”が中心に描かれますが、原作には“敗北を積み重ねた男の痛みと希望”がしっかりと描写されている。彼が静かに笑うコマの裏に、「どれだけの屈辱や孤独があったんだろう」と読み手の想像力を広げる余白がある。この余白こそ、キャラを“実在の人物のように錯覚させる”要因だと私は思っています。

ジャック・ザ・リッパーはもっと顕著です。原作の彼は“狂気の奥の生々しい孤独”が、ほとんど無音で描かれるタイプのキャラ。彼の回は、紙面の静寂が逆に感情の濃度を高める。アニメでは声優の凄まじい演技が心理を補完してくれますが、原作の“静かすぎる闇”に触れた瞬間、私は「あ、これは別次元の読み味だ」と鳥肌が立ちました。

さらに言えば、原作にはワルキューレ姉妹の表情や仕草に“彼女たち自身の物語”が染み出している瞬間が多い。ブリュンヒルデがふと横目に見せる冷笑、妹たちが神器錬成前に浮かべる微細な不安、決意に震える唇──これらは文章化されていないのに、行間から“物語の重み”として押し寄せてくる。私はこのあたりの描写が本当に好きで、“アニメを補完する原作”ではなく“原作が本流でアニメは並走している”という認識に変わった瞬間でもありました。

つまり、原作には“戦いの外側の物語”がびっしり詰まっている。キャラの心が変化するタイミング、痛みが溶ける瞬間、覚悟が形になる地点──アニメではきれいに流れてしまう部分が、原作ではくっきり結晶化されている。作品の核心をつかむためには、この“静かな情報の層”を読むことが欠かせないんです。

作品理解が加速する「神話・歴史モチーフ」の読み解き方

『終末のワルキューレ』は、神話と歴史がクロスオーバーする作品です。しかしその“扱い方”が独特で、キャラの元ネタをただ引用するのではなく、“象徴のエッセンス”を抽出して再構築するというアプローチを取っている。これが本当に面白い。私は読むたび、「作者陣は神話や史実を“辞書”ではなく“絵の具”として使っている」と感じます。

たとえばトール。北欧神話では雷神として描かれる彼ですが、『終末のワルキューレ』版トールは“圧倒的孤高の象徴”としてキャラ化されている。ミョルニルがただの武器ではなく“鍛えられすぎた神器”として描かれ、彼の肉体美が“雷の象徴性”として表現される。こうした神話モチーフの再構築が、バトルそのものを“神話を読み直す体験”へと変えていくんです。

シヴァも同じ。インド神話での彼は“破壊と再生を司る神”ですが、作中ではその圧倒的エネルギーが“友情と愛情のねじれ”として描かれます。シヴァの戦いは、拳の激しさだけでなく、“愛するもののために暴れるしかなかった男の孤独”が滲む。その背景を知っていると、アニメでも彼の動きの一つひとつが意味を帯びてくるんですよ。

人類代表側も同様で、呂布や小次郎やジャックは“史実や伝承での印象”をベースにしつつ、本作独自の解釈で人格を深掘りされています。例えば小次郎の“敗北の末に辿り着いた最強”という設定は、史実の「巌流島の敗者」というイメージを反転させた大胆な再構築。この“逆転の再解釈”は作品を象徴する美学だと言えます。

そして個人的に推したい読み解きポイントは、“神々の感情と神話の距離感”です。原典から遠ざかるほど、キャラたちは“人格”としての輪郭を強め、逆に原典に寄るほど“象徴”としての側面が強調される。この距離感の調整が絶妙で、読者は神話とキャラのあいだにある“意味のゆらぎ”を楽しめる。これは他作品にはなかなかない楽しみ方です。

読者ができる解釈のアプローチとしては──

①キャラの技や構えの元ネタを探し、そこから描写の意図を読み解く

②神話や史実での人物像と作中の描き方の違いを“ギャップ”として楽しむ

③作中の視線(ブリュンヒルデや観客)を通して“象徴としてのキャラ”を理解する

この3ステップが特におすすめです。

『終末のワルキューレ』は神話・歴史を“素材”にした物語ではなく、“再構築された世界観そのものを楽しむ作品”。その理解が進むほど、キャラの一挙手一投足やセリフのニュアンスが変わって聞こえてくる。それこそが、原作とアニメを行き来しながら読む醍醐味なんだと私は感じています。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

[wikipedia.org]

[anime.eiga.com]

[ragnarok-official.com]

[fandom.com]

[animatetimes.com]

[yurufuwase.com]

[vespaharu.com]

これらの情報は、作品の世界観、アニメ制作状況、原作設定、キャラクター描写、ファンの反応などを多角的に検証するために用いています。特にアニメの進行状況やキャラ設定に関する記述は一次情報として公式サイトを基軸に整理し、加えてレビューや考察系メディアの視点を参照することで、作品の理解を立体的に補強しました。

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 『終末のワルキューレ』がどのように“神VS人類”の物語を立ち上げ、圧倒的スケールで読者を物語へ巻き込むのかが整理できる。

- ブリュンヒルデとワルキューレ姉妹の“語られない感情”が作品の深部を形づくっている理由がつかめる。

- 各試合が人生・神話・価値観をぶつけ合う“観戦型バトル”として成立している構造が見えてくる。

- アニメ1期〜3期へかけて、演出・心理描写・物語の厚みがどう変化していくのかを踏まえて楽しめる。

- 原作の行間に潜む“静かな熱”や、神話・歴史モチーフの再解釈が作品理解を何倍にも深めてくれることが実感できる。

コメント