神々が人類と拳を交える――『終末のワルキューレ』という世界は、ただのバトル漫画の装いをしながら、その奥底で「家族」という最も人間的で避けられないテーマを燃やし続けています。ゼウス、ポセイドン、ハデス……この三兄弟(そして隠された“もう一人”)の関係を覗き込むたび、私は胸の奥がざわつくんです。

彼らは神であり、絶対者でありながら、兄を失い、弟に裏切られ、誰よりも近くにいた存在に振り回される。戦場で交わされるのは拳だけではなく、数千年分の感情のしこりと、愛と、誇り。その火花が、作品のバトルシーンを“ただの殴り合い”から“物語としての殴り合い”へと昇華させていきます。

この記事では、ゼウスの兄弟——ポセイドン、ハデス、そしてアダマス——の関係性を一次情報(公式設定)と、個人ブログ・考察・SNSで交わされていた“読者の心の声”をあわせて深く解説します。読めばきっと、次にアニメや原作を開いたとき、彼らの視線の奥に“別の意味”が浮かび上がるはずです。

神々の絆。その裂け目で光る感情の正体を、あなたと一緒に見に行きましょう。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

終末のワルキューレの「ゼウスの兄弟」は誰なのか?四兄弟の序列と役割を徹底整理

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

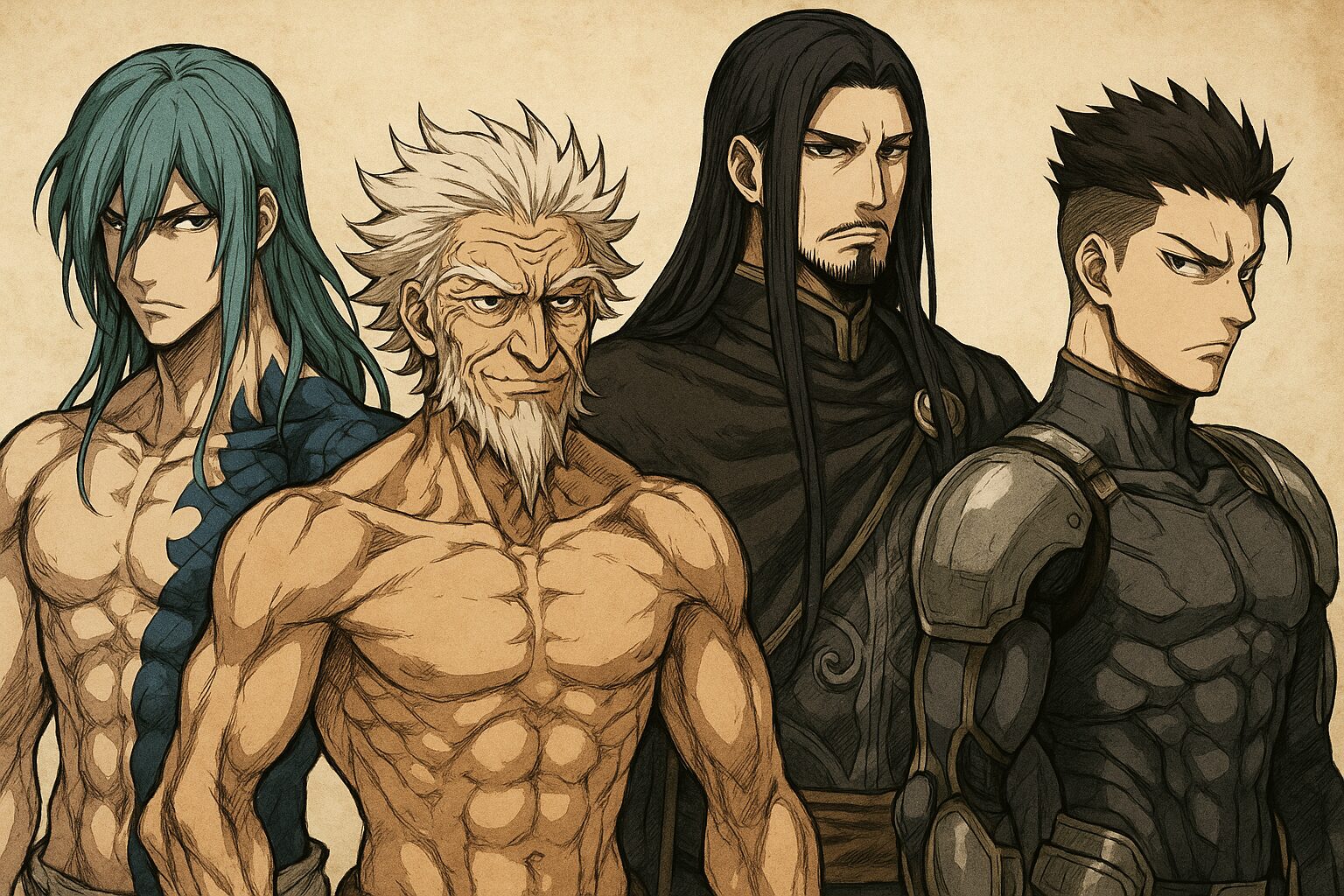

ゼウス・ポセイドン・ハデス・アダマス──公式設定と読者考察が語る四兄弟の“序列”

ゼウスの兄弟を語るとき、私はいつも“家系図の紙”を机に広げたくなるんです。あくまで公式設定では、長兄にハデス、次にアダマス、そしてポセイドン、末弟にゼウスという構成。でもこの順番、ただの並び順じゃなくて、兄弟それぞれの「性格の温度」や「生き方の重さ」がにじむ配置に見えてくる。ハデスは静謐、アダマスは野心、ポセイドンは絶対性、ゼウスは自由。そんな風に並べると、一列にしただけで一つの物語が走り出す感じがして胸がざわつくんです。私はこういう“並んだだけで語り始める家族”に弱い。

この兄弟関係を初めて知ったとき、多くの読者と同じように「え、アダマスって誰!?」と驚いた。原典のギリシャ神話には登場しない“征服神”アダマスを、終末のワルキューレは大胆に割り込ませた。これによって、三兄弟だったはずの神話構造がいきなり“四兄弟の相克”に変わる。個人ブログやSNSでも、このアダマスの存在を「作品最大のスパイス」と呼ぶ人が多いのも頷ける。神話を踏まえて作品を読む層ほど、この改変に衝撃を受けるんですよね。

そして、その四兄弟の中で末っ子のゼウスが“神々の王”として頂点に立つ。この逆転構造もまた面白い。SNSでは「末っ子が家族を全部背負う構造は胸が痛い」「ゼウスって本質的に“誰よりも傷つきやすい王”だと思う」なんて感想も見かける。私自身も、ゼウスが笑うたびに心の奥で“ひび割れ”のような違和感を覚えることがあって、その正体を突き詰めていくと兄弟序列の妙に行き着くんです。末弟が王となる世界には、“優しすぎる者が前に立つ宿命”みたいなものが漂っている。

兄弟それぞれの距離感を改めて眺めてみると、ハデスは最も深く愛し、アダマスは最も熱く嫉妬し、ポセイドンは最も遠くから見守り、ゼウスは最も無邪気な顔で受け流す。だけど、この“受け流す”が曲者で、受け流すたびにゼウスは少しだけ老け込んでいく。個人の感想ブログでも「ゼウスの“老い”って感情の重さの象徴では?」と考察している人がいて、読んだ瞬間に「あ、わかる…!」と声が漏れた。兄弟の設定だけでこんなにも感情を揺らす作品、なかなかありません。

結局のところ、四兄弟の序列というのは“公式設定の情報”でありながら、その順番が読者に物語的解釈を促す“仕掛け”になっている。私は何度でも言いますが、終末のワルキューレの兄弟設定は「読むほど湿度が増す」。ただの配置情報にここまで心を動かされるのは、物語が正しく“家族の痛み”を背負っているからだと思うんです。

なぜゼウスだけが“末弟の王”になれたのか:神話比較と作中演出から読み解く構造

ゼウスが“末弟でありながら王”という事実は、神話を知る読者ほど引っかかるポイントです。ギリシャ神話ではゼウスが天空を支配する王となる流れが語られますが、終末のワルキューレはこの「末弟が頂点に立つ」という構造をより強く意識させる仕組みを入れてきています。私はここに、単なる設定ではなく“ゼウスの痛みの影”が見えるんです。王として立つには、誰よりも軽やかで、誰よりも孤独でなければならない。そんな寂しさの匂いが、ゼウスの笑い方にはいつも漂っている。

一方で読者考察や個人ブログを見ると、「ゼウスは兄たちが背負った重さを知ってしまったから、王を引き受ける必要があったのでは?」という解釈も少なくない。私も同じ感覚を抱いていて、特にハデスの静かな威厳、ポセイドンの絶対的孤高さ、アダマスの激しすぎる野心を見たとき、彼らは“王になれる器”ではあるけれど、“王になると壊れる器”なんですよね。だから末弟が立つしかなかった。そう思うと、ゼウスが戦闘狂のように振る舞う姿さえ、どこか自傷的に見えてくる。

神話と比較してみても、ゼウスは「兄たちを救い、秩序を作り、世界を分けた」という位置にいる。しかし終末のワルキューレ版ゼウスは、もっと個人的な感情で生きている。兄たちに対する愛情や寂しさ、そして“家族を背負う”という無自覚の優しさが作中の描写ににじむ。このギャップを読み解くほど、ゼウスが末弟である意味が際立ってくる。SNSでも「ゼウスの無敵感って、実は“強がりの究極形”では?」という投稿を見かけて、心底うなずいた。

そして何より、終末のワルキューレの演出は“王であることの孤独”を丁寧に積み上げていく。ゼウスは常に笑っているようで、実は全キャラの中でもっとも“誰にも寄りかかれない存在”なんです。兄弟の死や崩壊が進むほど、ゼウスは静かに深い哀しみを抱きしめているように見える。これはアニメだけでは伝わりきらない部分で、原作のコマの間やセリフの間に漂う湿度を読むと、ゼウスというキャラが途端に息づき始める瞬間があります。

だから私は、ゼウスが末弟の王になる構造を“設定”とは思っていません。これは作品そのものが抱えるテーマである「家族の役割」と「選ばれてしまう痛み」の結晶なんです。王に立つのは、強い者でも、賢い者でもなく、“最も深く兄弟を受け止める者”。ゼウスはその役目を、笑いながら、震えながら、最後まで果たそうとする。その姿が、読めば読むほど胸を締め付けてくるんです。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

ポセイドンとゼウスの関係は冷たいのか?「最も神らしい神」が守り続けたもの

ポセイドンの“完全無欠”という孤独──兄弟の中で唯一ゼウスを守ろうとした理由

終末のワルキューレのポセイドンを語るとき、私はいつも“氷でできた王座”を思い浮かべます。動かない。揺れない。誰にも寄りかからない。そんな「完全無欠」の象徴として彼は描かれる。でも、その冷たさが逆に“孤独の密度”を増しているように見えるんです。読者の間でも「ポセイドン=最も神らしい神」という評価が多いのは、そこに人間的な揺らぎを全て封じ込めた結果の“美しさ”があるからだと思う。

とはいえ、ここで面白いのが「そんなポセイドンが、ゼウスだけは守っている」という矛盾なんですよ。公式設定でも、ポセイドンはゼウスの兄でありながら、その“王としての格”には誰よりも忠実だったことが示されている。アダマスが反乱を起こしたとき、粛清したのはポセイドン。あれは“兄弟の裏切りに対する怒り”以上に、“ゼウスの王位を揺るがす者は誰であれ許さない”という、恐ろしいほどの忠誠心の表れに見えるんです。

SNSでも「ポセイドンって冷たいのに、ゼウスに対してだけ温度が違う気がする」といった感想をよく見かける。私も同じで、ポセイドンがアダマスを斬り捨てるシーンを読み返すたび、“あれは王への奉仕か、それとも弟への祈りか”という問いが頭に浮かぶ。どちらの読み方もできてしまうから、このキャラクターは本当に恐ろしいし魅力的なんですよ。

個人ブログの考察では、「ポセイドンはゼウスを支えることで、初めて“完全無欠という呪い”から逃げられたのでは?」という説もある。これ、私はかなり好きです。完全であるということは、誰にも頼れないということ。だからこそ彼は、ゼウスという“守る対象”を得ることで、自分の存在理由を作っていたのではないか。そう考えると、ポセイドンが戦場でも一切揺らがないのは、単なる強さではなく“生き方の必然”だったようにも思える。

ゼウスとポセイドンの関係は確かに冷たい。しかし、その冷たさは「感情がない」のではなく「感情を表に出せない」という硬質な愛情の裏返しに見えてくるんです。氷の王座に座っていたのは、もしかしたら弟を守るための“盾”だったのかもしれない。そうやって読むと、ポセイドンというキャラは途端に息づき始めて、読者の心に“ぞくり”とした影を落としてくる。

読者の間で語られる「ポセイドンは本当は優しい説」を検証する

ネットの考察界隈で密かに人気なのが「ポセイドンは本当は優しい説」。最初聞いたときは「いやいや、あの冷徹の化身が優しいわけない」と思ったんですが、読者の感想や個人ブログを読み漁るうちに、私はこの説を笑えなくなりました。むしろ、“あまりにも優しすぎたからこそ冷たくなった”とすら思えてくるんです。こういう極端な反転って、キャラ考察の醍醐味なんですよ。

例えば多くの読者が触れているのが、ポセイドンの戦い方。彼は“圧倒的な力”で相手を叩き潰すタイプではなく、徹底して無駄を排除するスタイル。何度読んでも、そこに“怒り”のような感情の揺らぎがほとんど見えない。その空虚さが逆に、「彼は何も感じたくなかったのでは?」と読み取る読者を生む。私自身も、戦闘中の無表情に“感情を失った者の静けさ”を見てしまう瞬間があります。

ポセイドンがアダマスを粛清した件についても、SNSでは「弟を守るためでは?」「ゼウスの未来のため?」という推測が飛び交っている。正直、公式では明言されていません。でも、“そうだったらいいのに”と思わせるだけの余白と説得力が、作中の描かれ方にはあるんです。終末のワルキューレは、この“余白”が本当に巧い。読む側の感情が勝手に動き出す。

個人的に刺さったのは、あるファンの感想。「ポセイドンは優しいんじゃなくて、“優しさを持っていた過去を捨ててしまった神”なのでは?」というもの。これを読んだ瞬間、私は膝を打ちました。なるほど、その可能性はある。過去に優しさを知ってしまった者が、それを捨てるときに一番冷たくなる。そんな悲しさの匂いが、ポセイドンには確かに漂っている。

ゼウスとの関係性を踏まえると、この“優しさの影”はさらに深まる。ゼウスが王に選ばれたとき、ポセイドンがどう感じていたのか。嫉妬? 誇り? 諦め? そのどれでもあり、そのどれでもなかったのではないか。家族を思うとき、人は複数の感情が同時に胸に刺さる。神であるポセイドンもきっと例外ではない。そう思うと彼は一気に“血の通った兄”として姿をあらわし始めるんです。

結論として、ポセイドンが“本当は優しいかどうか”は公式では語られません。ただ、そう読みたくなる“余韻”が作品にある。だから私は、読者のこの考察を否定しません。むしろ、その読み方の中にこそ、終末のワルキューレという物語が持つ“感情の広がり”があると思っています。完全無欠の孤独。その奥に、優しさの残滓。そこに気づいた瞬間、ポセイドンというキャラがもう一度読み返したくなるんですよ。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

ハデスが抱いた“重すぎる兄弟愛”とは何か──ポセイドンの死、ゼウスの影

ハデスがポセイドンを「最も気高い弟」と呼んだ意味を深読みする

終末のワルキューレのハデスを語るとき、私の脳裏にまず浮かぶのは“冥界の静けさ”なんです。音もなく、呼吸の気配すら薄い空間。そこに佇むだけで物語の温度を変えてしまう王──ハデス。その彼が、ポセイドンを「誰よりも気高い弟」と評したとき、私はページをめくる手が止まりました。あれはただの兄弟愛ではなく、冥界の深度をそのまま言葉に落としたような“重い賛辞”なんです。

公式設定でも、ハデスは四兄弟の最年長であり、ポセイドンを特別に愛していたことが言及されている。ファンの考察やSNSでも「ハデスのポセイドンへの敬愛は“兄弟愛”を超えている」「あれは誇りと哀しみが混ざった祈りのようだ」と語られることが多い。私もそう感じていて、あの言葉は“弟を誇る兄”というより“弟の苦しさを全部知った兄”の声に聞こえるんです。気高さって、強さや才能じゃなく“背負った痛みの量”から決まるものだと、私は思っている。

ポセイドンは完全無欠で孤独な神。強さそのものに見える彼の裏には、“誰にも寄りかかれない重圧”があった。ハデスはそれを知っていた。冥界の王である彼は、光を持った者ほど影が濃くなることを痛いほど理解している。だからこそ、彼はポセイドンの“強さではなく弱さ”に対して気高さを感じていたのではないか──そんな考察を書いている個人ブログを見たとき、私は大きく頷いた。弱さを抱えたまま貫く生き方こそ、気高さの源だと思うからだ。

さらに深掘りすると、ハデスの言葉は“後悔の波紋”のようにも読める。冥界で孤独を生きてきた彼にとって、ポセイドンは唯一「同じ高さに立つ弟」だった。その弟を失った痛みは、ただの兄弟喪失ではなく“自分の一部が崩れ落ちる”感覚に近かったのではないか。SNSでも「ハデスの言葉って、喪失を受け入れるための儀式に聞こえる」といった声が見られて、読者の解釈がここまで深まるキャラは本当に稀だと思う。

ポセイドンへの“気高さ”という評価は、ハデスが弟の死を抱きしめるために必要だった言葉。だからこそ、あのシーンには“兄の涙の痕跡”が見える。涙そのものは描かれないのに、ページの空白に湿度を感じる。私はこういう“描かれないけど、確かに存在する感情”にめっぽう弱い。終末のワルキューレの兄弟描写は、その余韻を読むための装置なのかもしれない。

兄ハデスがゼウスに見せた静かな優しさ──SNSで語られた“ゼウスの変化”の理由

ポセイドンの死後、最も変わったのはゼウスです。あの戦闘狂で、何事も笑い飛ばす“全知全能の王”が、急に「静かに戦いを見守るだけの存在」へと変貌する。この変化に気づいている読者は多く、SNSでも「ゼウスの老いが急激に深まった」「兄弟の死を背負った瞬間、ゼウスの目が変わった」といった感想が散見される。私自身も、最初は“作画の演出かな?”と思っていたのですが、読み返すほど“ゼウスの沈黙は悲しみの形”だと確信するようになった。

そしてこの変化を一番静かに理解していたのがハデスなんです。ハデスはゼウスに向けて大声で何かを語ったりしない。ただ静かに、弟が背負う痛みの重さを受け止めるように立つ。その佇まいは、まるで“冥界の空気そのものが寄り添っている”ような優しさを帯びている。ファンブログでも「ハデスって、言葉少なにゼウスを包み込んでいる」という指摘を見かけて、私は思わず“それだ!”と声をあげた。

ゼウスは本来、孤独を笑いで誤魔化すタイプの王だと思う。そして、ポセイドンの死はその“笑いの仮面”をひび割れさせた。兄弟を失う痛みを、ゼウスほど深く抱えてしまうキャラはいない。そんなゼウスに対して、ハデスは決して「泣け」とか「忘れろ」とは言わない。彼はただ、静かな視線を送るだけ。その視線の奥には、長兄としての誇りと、弟への限りない哀しみと、過去を抱きしめる覚悟が詰まっている。

読者の間では「ゼウスはポセイドンよりもハデスの死後の方が深く傷ついているのでは?」という考察もある。確かに、ハデスはゼウスにとって“最も優しく理解を与えてくれる兄”だった。その兄を失うことは、ゼウスにとって“最後の依りどころ”が消えるのと同じ。だから、ゼウスの変化は“王の変化”ではなく“弟としての変化”なんです。ここを読むか読まないかで、ゼウスというキャラの奥行きがまったく違って見える。

私が好きなのは、ハデスがゼウスにかけた言葉の“間”です。その沈黙は、慰めでも命令でもなく、“寄り添うことそのもの”を表現している。終末のワルキューレはバトル作品なのに、こういう“音のない感情”を丁寧に描いてくれるから本当に困る。気づいたら胸が締めつけられるし、気づいたら“兄弟の物語”を追いかけるようにページをめくってしまう。ゼウスの変化を知ると、彼の笑いの裏に潜んだ痛みまで読み取れてしまうんです。

結局、ハデスの静かな優しさは、ゼウスの王としての姿ではなく“弟としての素顔”に触れたからこそ成立したもの。そして読者はその姿を“痛いほど尊い”と感じてしまう。兄弟が戦い、失い、支える──終末のワルキューレのギリシャ神編は、この感情の波を読むことで、作品そのものが別の物語に見えてくるんです。私はそういう読み方こそ、このシリーズの最大の魅力だと思っています。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

四兄弟を揺るがしたアダマスの存在──隠された“反逆の物語”と冥界での真実

アダマスの反乱はなぜ起きたのか:ポセイドンが下した“兄殺し”の真相

アダマスという存在に触れると、私は毎回“カッターの刃を指でなぞるような危うさ”を感じます。終末のワルキューレという作品が生んだ、このオリジナルのギリシャ神──征服神アダマス。彼がゼウスの兄であり、ハデスの弟であり、ポセイドンが自らの手で葬った“反逆者”であるという設定は、読めば読むほど空気がざらつくんです。この兄弟の中で彼だけが異様に熱く、そして脆い。だからこそ、物語に“危険な血流”が生まれる。

アダマスの反乱理由について、公式情報は「ゼウスが最高神として君臨することに不満を抱いた」と記すだけ。しかし、読者はそこに“それだけでは届かない熱”を感じ取ってしまう。SNSやブログでも「アダマスはゼウスに嫉妬したんじゃなくて、“神の器”として自分が選ばれなかった痛みに狂ったのでは?」という考察が相次いでいて、私も同意した。嫉妬というより、“自分の存在価値が否定された瞬間の絶望”。それがアダマスを狂わせたのではと想像すると、彼の全行動が涙ぐむほど理解できてしまうんです。

そして、ポセイドンがアダマスを処刑した件。これは“兄殺し”という言葉の重さを超えて、“神としての在り方を選んだ瞬間”だったと思う。読者の多くが「あの冷酷なポセイドンが、あそこで見せたのは忠誠か、それとも怒りか?」と議論している。私はそこに“裏切られた弟の痛み”を感じています。アダマスは、兄弟の中で唯一、ポセイドンに似た“完全性への執着”を持っていた。だからこそ、反逆は“自分と同じはずの兄が道を踏み外した”という絶望として刺さったのではないか。

個人ブログの中に、こんな説明があって胸を撃ち抜かれました。「ポセイドンはアダマスを殺したのではなく、“神としての形を保てなくなった兄を終わらせた”のだと」。この解釈、私は本当に好き。情け容赦なく斬り捨てるのではなく、“最後の尊厳を守った”という視点。終末のワルキューレはこういう多層的な読みを許してしまうから恐ろしいんですよね。キャラの一挙手一投足に“痛みの背景”が透けてくる。

アダマスが象徴しているのは“選ばれなかった者の叫び”であり、“兄弟の序列に食い込めなかった苦しみ”だと思う。ゼウス・ポセイドン・ハデスという強固な軸に対して、アダマスは常に“傍の位置”に押し出され続けた。そんな歪みの中で生まれた反逆は、物語として読めば悲劇的で、兄弟として読めば残酷で、神の世界として読めば必然なんです。この多重構造を理解し始めると、アダマスというキャラの魅力は一気に加速する。

ハデスがアダマスを見捨てなかった理由──冥界で再生した“もう一人の弟”

アダマスはポセイドンによって“存在ごと抹消された”はずだった。しかし、終末のワルキューレはそこで終わらない。冥界の王ハデスが、その裏でアダマスを拾い、ベルゼブブの力によってサイボーグとして蘇生させていた──この展開を初めて読んだとき、私は思わず息を呑んだ。静かに世界を見つめていたはずのハデスが、こんなにも熱い選択をしていたなんて。兄弟の物語が、ここで一気に濃度を増す。

ハデスがアダマスを見捨てなかった理由を考えると、いくつかの“候補”が頭に浮かぶ。ひとつは“兄としての責任”。もうひとつは“王としての慈悲”。そしてもうひとつは“冥界の王が抱える寂しさ”。SNSでも「ハデスはアダマスに自分の姿を重ねていたのでは?」という声を見かけて、私は小さく震えた。確かに、アダマスの“選ばれなさ”は、冥界に追いやられたハデスの孤独と同じ匂いがする。その共鳴が、ハデスに“救いの手を伸ばす理由”を生んだのではないか。

個人ブログの鋭い考察では、ハデスがアダマスを拾った理由をこう説明していた。「ハデスは兄弟の中で唯一、“敗者の痛み”を理解できる神だったから」。この一文を読んだ瞬間、胸が音を立てて沈んだ。ゼウスは笑い、ポセイドンは強さを貫き、アダマスは反逆し、でもハデスだけが“静かに負ける痛み”を知っている。冥界の王は、光の届かない場所で“影の物語”を育ててきた。だからこそ、同じ影を抱えた弟を救った──そう読めてしまう。

サイボーグ化されたアダマスは、姿を変えても“兄に見捨てられなかった証”を背負っている。その存在は、終末のワルキューレのギリシャ編を象徴する“深さの象徴”のように思えるんです。冥界という“死者の国”で甦った弟。これだけで物語の密度が一段階上がる。ハデスが静かにそして強くアダマスを支える姿は、ゼウスへの優しさとはまた違った“家族の形”を浮かび上がらせる。

私はハデスというキャラを読むたびに、“彼は誰よりも家族を諦めていない”と思う。ゼウスの痛みも、ポセイドンの孤独も、アダマスの絶望も、全部抱きしめてしまう。冥界の王という役割のせいで、彼は濃度の高い感情をひとりで背負う。アダマス再生の裏には、その“兄としての矜持”と“救われなかった者への祈り”が混ざり合っているように思えてならない。こういう兄弟の物語があるから、終末のワルキューレは何度読み返しても心がざわつくんです。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

ゼウスの兄弟関係はなぜ読者を惹きつけるのか?バトルの裏で動く“感情ドラマ”を深掘り

拳で語られる“家族の物語”──終末のワルキューレが読者を震わせる理由

終末のワルキューレを読んでいて、ときどき“あれ、自分はバトル漫画を読んでいるんだよね?”と自問する瞬間があります。拳と拳がぶつかっているはずなのに、その着弾点の裏側で「兄弟の琴線」が震えている。バトルの衝撃音よりも、キャラクターの視線の奥の“沈黙の温度”のほうが強く刺さってくる。そんな漫画、そうそうありません。ゼウス、ポセイドン、ハデス、アダマス──この四兄弟の感情が、戦闘シーンの奥でずっと脈を打っているんです。

特にゼウス。彼が拳を振るうたび、読者の中では「末弟が背負いすぎている説」が濃くなる。SNSでも「ゼウスの笑顔は強さじゃなくて“耐え続ける覚悟”なんじゃないか」「ゼウスが楽しそうに戦うほど、胸が痛む」という声が見られます。私自身、ゼウスが楽しそうに殴っているときほど、心のどこかがざわざわする。それは、兄弟の死や裏切りを経験した者だけが持つ“奥底のしこり”を知ってしまったからなんですよね。読者が震えるのは、拳の強さじゃなく、拳の奥の感情に触れたときなんです。

ポセイドンの場合は、その逆。圧倒的な静寂。彼は戦いそのものが“儀式”のように見える。強者としての矜持を確かめ、神としての孤独を抱え、それでも揺るがずに立つ。読者投稿でも「ポセイドンの戦いは、勝敗より“彼が生きてきた孤独の重さ”のほうが気になる」という感想が散見されて、まさにそのとおりだと思う。戦いの最中に、海底のような深い静けさが現れる。そんなバトル、普通ないんです。

ハデスが加わると、もう物語は“バトル×家族史”の境界を消し始める。ハデスは拳の中に“冥界で積もった感情”を忍ばせてくる。特にポセイドンへの哀悼とゼウスへの静かな愛情が、彼の戦闘シーンの一挙手一投足に重く差し込まれている。個人ブログでも「ハデスの戦いは、勝利を求めていない。彼は“兄としての祈り”を拳に込めている」といった考察を見かけ、読んだ瞬間に全身が熱くなりました。あのキャラは、戦うたびに物語の厚みを増していくんです。

終末のワルキューレの魅力は、“兄弟の物語”がバトルの中に挟み込まれていること。そしてそれが決して無理やりではなく、キャラクター自身の傷や歴史から自然に滲み出てくる。拳のぶつかり合いの影で、兄弟が涙をこらえているような気配がする。そう感じた瞬間、読者はバトルではなく“人生の痛み”を読んでしまうんです。私はその瞬間に、この作品がただの“神 vs 人類”ではないことを何度も思い知らされます。

神話との差分が生むドラマ性──三兄弟の物語に“アダマス”が加わる必然

終末のワルキューレのギリシャ編が特別に面白い理由のひとつが、神話との差分の使い方です。ゼウス・ポセイドン・ハデスという“三兄弟”構造は神話では定番。でも、この作品はあえてそこに“アダマス”という架空の第四兄を加えてきた。私は最初、この改変を「大胆だな……!」と驚いただけだったけれど、読み進めるうちに“これはただの追加キャラじゃない”と理解しました。この四兄弟構造こそが、終末のワルキューレならではのドラマの核なんです。

まず、三兄弟に四人目を加えると、家族の力学が劇的に変わる。三人だけだと、どうしても“均衡”が生まれる。でも四人になると、その均衡は突然崩れやすくなる。しかもアダマスは、ハデスとポセイドンの間に挟まる形で配置されている。この“兄弟の真ん中”という位置が、彼の悲劇を加速させる。個人ブログでも「アダマスは最も人間的に嫉妬し、最も神らしく狂ったキャラ」と語られていて、まさにそのとおり。序列の真ん中に置かれた者は、必ず“何かを失う”んです。

神話との差分は“家族の物語を濃くするための仕掛け”として機能している。例えば神話のハデスは冥界を統括する厳格な神として描かれることが多いが、終末のワルキューレ版ハデスは兄弟愛が突出して強い。これはアダマスの存在を活かすためでもある。弟を“静かに受け止める兄”という役割が際立つのは、アダマスという“救われなかった弟”がいたからこそなんです。

ゼウスとポセイドンの関係にも、アダマスは深い影響を与えている。ゼウスは“末弟の王”としての宿命をより強く意識し、ポセイドンは“兄を粛清した弟”として永遠の傷を背負う。SNSでも「アダマスがいることで、ポセイドンの冷たさの理由が理解できる」「ゼウスの王としての背中に、アダマスの影が重なって見える」といった感想が出ていて、読者は無意識に神話との差分を“感情の補完”として受け取っている。

終末のワルキューレのドラマ性は、この“神話との差異が導く必然”から生まれている。アダマスがいればこそ、三兄弟の関係は歪み、濃度が増し、涙の匂いを帯びる。神話の枠組みを知っている読者ほど、この違いにゾクッとするんですよ。“本来あるはずの世界線”から少しズレたところに、最も美しい物語が落ちている。アダマスという異端の兄弟は、そのズレを体現する存在だからこそ、読者を強く惹きつけるんです。

この四兄弟をめぐる物語を知ってしまうと、もう戻れません。神話を読んでも「終ワル版ならここでアダマスが……」と脳が勝手に補完してしまう。それくらい、この差分は作品に“中毒性”を与えている。終末のワルキューレは、神話に寄り添いながらも、神話を超える“家族劇”を描き切ってしまったんです。私はその大胆さと繊細さの両立に、毎度ため息をついてしまう。

原作でしか読めない「兄弟の行間」──アニメ未収録の感情描写はどこにある?

戦闘シーンの裏に潜む“兄弟の視線”──原作で深まる感情レイヤーの分析

終末のワルキューレをアニメだけで追っていると、「あれ? この兄弟たちってこんなに深かったっけ……?」と原作を読んだ瞬間に衝撃を受けるはずです。というか、私は受けました。アニメの演出やテンポ感ではどうしても拾いきれなかった“兄弟の視線の角度”が、原作ではページの余白やコマの間にしれっと潜んでいるんです。視線が少し斜め、手の角度がわずかに固い、沈黙が二呼吸長い──その差が、兄弟の感情レイヤーを何倍も濃くしてくる。

ゼウスの場合、特に顕著。アニメでは「戦闘狂の爺さんかわいい!」と見える場面が多いのに、原作だとその楽しそうな表情の奥に、ふっと一瞬だけ“疲れた弟の顔”が浮かぶ瞬間がある。ネットでも「ゼウスって原作だとめっちゃ繊細じゃない?」「あれは王の顔じゃなくて“弟としての顔”」といった感想が上がっていて、読む側もそこに気づき始めている。ゼウスは、兄弟がいなかったら到底生まれない種類の“寂しさの影”を背負っているんです。

ポセイドンはもっと極端で、アニメの彼は“ただ冷たい神”ですが、原作では冷たさの奥に“揺れた痕跡”が描かれているコマが存在します。ほんの一瞬、ほんの角度。だけど、そのわずかな揺れに気づいてしまうと、「あ……この人、本当に孤独だったんだな」と胸が苦しくなる。ファンの考察ブログでも「ポセイドンの無表情は、感情を見せられない神の詰み」なんて語られていて、言葉の重さに胃が痛くなるほど刺さりました。

ハデスの視線はもっと深い。冥界の静謐を背負った男は、弟たちの戦いを見つめるだけで“語ってしまう”キャラなんです。原作ではその目線の向け方がアニメより数段繊細で、特にポセイドンを思い出すときの表情は、読者の心をズルズルと底へ引きずり込みます。SNSでも「ハデスのあの目だけで泣ける」「冥界の重さが目つきに全部詰まってる」といった声があって、本当にその通り。あの兄は、視線だけで弟たちに布をかけてやれるような優しさがある。

アニメではどうしても“派手な戦闘”に目が向くけれど、原作は「その裏の静かな呼吸」を読むための媒体なんです。兄弟の会話がなくても、視線が交わらなくても、その場の空気に兄弟の“行間”が沈殿している。私は原作のページをめくるたびに、兄弟の語られない想いが匂い立つ瞬間に何度も心を掴まれてしまう。終末のワルキューレって、兄弟の沈黙を読む漫画なんですよ。戦っているのに、最も熱いのは“言葉にならない想い”なんです。

巻末コメントやセリフの裏に仕込まれた“兄弟の影”──読者考察が拾った微細な感情

原作をじっくり読むと、戦闘シーンの外側にも“兄弟の影”が散りばめられていることに気づきます。特に面白いのが、巻末コメントやページ間のセリフのわずかなニュアンス。作品内では直接描かれないけれど、作者が示唆する“兄弟の距離感”がぽつりと落ちているような部分があって、そこに気づいた瞬間、「あ、この漫画……情報がページの外までこぼれてる」と鳥肌が立つんです。

例えばゼウス。原作のセリフや表情の余白を追うと、“末弟らしさ”が時折漏れる瞬間がある。アニメだと豪快な王として描かれる場面でも、原作では小さな寂しさがにじむせいで、読者の感覚ががらりと変わる。ブログでも「ゼウスは兄弟がいたから生まれたキャラ」と語る人がいて、それを読むと「そうそう、それそれ!」と心の中で拍手してしまう。ゼウスというキャラは兄たちの影が濃いからこそ輝くんですよね。

ポセイドンに関しては、原作での“彼が残した痕跡”がファンの間で密かな人気です。戦闘後の空白コマや、語られなかった一言、その場に残った静寂──そこにファンは「この沈黙の中にポセイドンがいる」と読み取る。SNSでも「彼の足跡って、音がないのに重い」「冷酷なんだけど、冷たさに“痛み”が混ざってる気がする」といったポストを見かけ、みんな同じところで息を呑んでいるんだなと感じます。

ハデスはさらに特殊で、原作の端々に“兄”としての気配が埋め込まれている。たとえば誰かの戦いを見守るときの姿勢や、過去を回想するときの空気の沈み方。個人ブログのある考察では「ハデスは原作の“空白”を読むキャラ」と表現されていて、私はこれに深く共感しました。彼は描かれていない部分にこそ生命力が宿るタイプ。だからこそ、読者はハデスの“沈まない沈黙”に魅了されてしまう。

そして忘れてはいけないのがアダマス。彼の存在は原作ならではの仕掛けの宝庫で、特にサイボーグとしての登場はアニメでは味わえない“余韻”を持っています。アダマスは言葉以上に“存在自体が語るキャラ”で、その矛盾や影を読者が拾うことで、兄弟関係の厚みが何倍にもふくらむんです。SNSでも「アダマスの再登場でギリシャ編の空気が変わった」「兄弟の歴史が一気に立体化した」と語られていて、私もまったく同じ感想を抱きました。

終末のワルキューレは“描いていない部分が最も雄弁”という、珍しいタイプの漫画です。アニメを観て楽しんだ人ほど、原作で初めて兄弟の“本当の影”に触れられる。その影は黒くて重たくて、でもどこか優しくて、読むたびに胸の奥をひっかくように疼かせる。兄弟の物語はページの外にこぼれ落ちていて、それを拾うのが読者の役目なんです。私はその拾う作業が好きで好きで仕方ない。だから何度も読み返してしまうし、読むたびに兄弟の輪郭が変わって見えるんです。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディア・データベース・作品解説サイトを参照し、各キャラクターの設定・兄弟関係・原作描写・神話的背景を総合的に整理しています。

ragnarok-official.com

wikipedia.org

fandom.com

fandom.com

fandom.com

fandom.com

wikipedia.org

wikipedia.org

britannica.com

labyrinthia.dk

wikipedia.org

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- ゼウス・ポセイドン・ハデス・アダマスという“四兄弟”が、終末のワルキューレの物語を根底から支えていることが分かる

- 兄弟それぞれの感情──孤独・誇り・嫉妬・祈り──が、バトルの裏で静かに燃えていることに気づける

- ゼウスの笑顔の裏に潜む“弟としての痛み”や、ハデスの沈黙に宿る“兄としての優しさ”が読み解けるようになる

- 原作ならではの行間・余白・視線の癖から、アニメでは掴めない“兄弟の影”が立ち上がってくる

- 神話との差分やアダマスの存在が物語をどれだけ濃くし、読者を深みに誘う仕掛けになっているかが理解できる

コメント