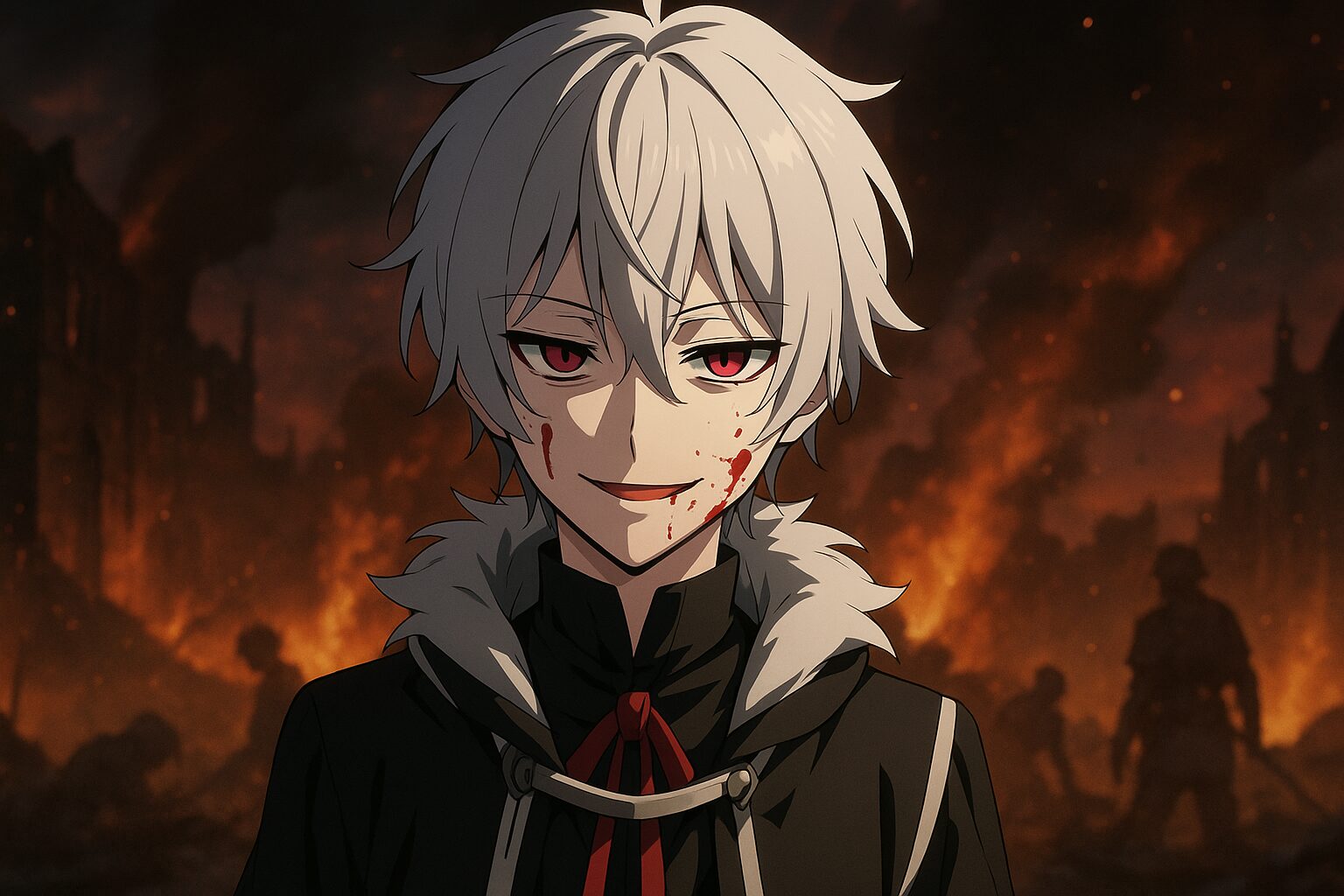

なぜ、あの少年は「悪魔」と呼ばれるのか?

アニメ『アークナイツ』に登場するメフィストは、ただの敵幹部ではありません。美しさと狂気、演出と静寂、そして破壊と音楽——すべてを背負った“歌う狂気”です。

この記事では、アークナイツ アニメ版に描かれたメフィストというキャラクターの背景・能力・狂気性・ファウストとの関係に至るまで、その魅力と異常性を徹底的に分析します。

彼の“異様なカリスマ”が、なぜ視聴者の心をつかむのか? メフィストを知れば、『アークナイツ』という物語の見え方が一変します。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

メフィストとは何者か?アニメ版アークナイツで描かれた存在

本名・出自・組織内のポジション

アニメ『アークナイツ』に登場するメフィストは、レユニオンの幹部として登場するキャラクターです。彼の本名は「イーノ(Eno)」であり、出自はリーベリという種族の少年。CVは天﨑滉平さんが担当し、柔らかい声色の裏に潜む狂気を見事に表現しています。彼は医療術師としての役割を持ち、戦闘では前線には立たず、感染者たちを癒しながら操るという後方支援型の戦術家です。

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

メフィストは、物語中盤以降における重要な敵キャラクターでありながら、その立ち位置は決して「単なる悪役」に留まりません。組織内でのカリスマ性、仲間への徹底した忠誠、そして“狂気の象徴”としての演出により、作品の中でもひときわ異質な存在感を放っています。特にアニメでは、その台詞や動きひとつひとつが視聴者に刺さるように演出されており、単なる敵キャラの枠を飛び越えて、ファンの記憶に深く刻まれる存在となっています。

個人的に、彼の役割の中で強く印象に残ったのは、部下たちを「自分の駒」として扱う非人道的な姿勢と、それにも関わらず不思議と“指導者”として成立している点です。この矛盾こそが、アークナイツにおける彼のキャラ構造の根幹にある気がしてならないんです。

狂気、戦術、そして異様なカリスマ性——。それらを併せ持つメフィストは、いわば“壊れた少年”がレユニオンという舞台で美しく演じる一人の指揮者。その手が振るうのは剣ではなく、感染者たちの命と秩序、そして世界への問いかけなのです。

彼の存在をひと言で表すなら、それはまるで“崩壊の楽団を導くコンダクター”。人々を破滅へと導く旋律を、彼は何のために奏でているのでしょうか?

メフィストを取り巻く環境と“壊れた少年”の誕生

メフィスト、すなわちイーノは、幼少期から過酷な環境の中で生き抜いてきた存在です。家族から虐げられ、社会からも排除され、頼れる者のいない孤独な日々。そんな彼にとって、ファウストとの出会いは唯一の光でした。二人は運命を分かち合い、互いを支え合うことで、心の隙間を埋めていたといっても過言ではありません。

しかし、その過去が彼の“歪み”を形づくっていきます。鉱石病に感染し、肉体だけでなく精神にも異常をきたしていったメフィストは、やがて現実と虚構の境界を失い、戦場そのものを「楽しい遊び」と感じるようになっていきます。アニメ『アークナイツ』では、彼の発言の一つ一つに“子供のような純粋さ”と“底知れぬ狂気”が混在していて、観ている側の神経をじわじわと削ってくるような演出が施されています。

正直なところ、彼がただの「敵」では済まされないのは、こうした人間的なバックグラウンドが丁寧に描かれているからこそ。メフィストは“悪”に堕ちた少年ではなく、“守りたかった何かを見失ってしまった少年”なんですよね。その姿に、筆者はどうしても憐れみと同時に、奇妙な親近感すら覚えてしまいます。

彼の行動は残虐そのものなのに、どこか「壊れてしまった心の叫び」にも見える。アニメの演出によってその輪郭はさらに鮮明になり、視聴者は彼の狂気に恐れながらも目を離せなくなってしまうのです。

“狂っているけれど、嘘はついていない”──メフィストの存在は、私たちに「人の心が壊れる瞬間」を見せつける鏡なのかもしれません。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

異常なカリスマ性:なぜ人を惹きつけ、同時に恐れられるのか

演出構成から見る「魅せる敵役」としての完成度

『アークナイツ』アニメ版におけるメフィストの描写は、ひとつひとつが異常なまでに計算されていて、“視聴者に忘れられない敵キャラ”を徹底的に演出しています。まず注目すべきは、その言動のリズムと間の取り方。まるで舞台俳優のように、ひとつの台詞ごとに空気を変え、場面のトーンを掌握していくのです。

アニメにおける演出構成も見事です。登場時は柔らかな語り口と優雅な所作。にもかかわらず、その内容は冷酷で、兵士を駒として扱い、敵を“退屈しのぎの玩具”とするようなセリフが飛び出します。まさに“見た目と言動のギャップ”によって、視聴者に不穏な空気を植え付けていく構造。この不協和音こそ、彼のカリスマを際立たせている要因です。

筆者が個人的に痺れたのは、メフィストが敵部隊に囲まれながらも「これは素敵な舞台だね」と微笑む場面。あの静かな狂気に、私は思わず鳥肌が立ちました。彼の口から発される言葉は、すべて“戦場を彩る演出”として完結していて、そこには一切の戸惑いもブレもない。まさに「完成された悪の美学」です。

そして彼の“魅せ方”は、見る側に「恐ろしいのに、なぜか見ていたい」という矛盾を強制します。この時点で、もう彼は“敵”という枠を超えています。“物語そのものを支配するキャラクター”と化しているのです。

冷静に考えれば残虐で非道。だけど、何かが心に残る。──それこそが、アニメ『アークナイツ』におけるメフィストの異常なカリスマの正体なのだと思います。

支離滅裂な言動と冷静な戦略、その矛盾が生む恐怖

アニメ版メフィストの最大の恐怖は、その“支離滅裂さ”にあります。暴力を遊びと捉え、死を退屈しのぎと表現し、仲間すらも駒と呼ぶ。そんな狂った発言の数々が、彼の口からあまりに自然に、まるで詩のように紡がれていくのです。

しかし、その言葉の裏には、冷静で明晰な戦略眼が潜んでいます。メフィストは戦闘の最前線には立ちません。後方から部隊を操り、感染者を再生・支援することで“軍勢としての強度”を確保します。この戦術眼、実はレユニオンの中でも群を抜いており、合理性と暴力性が同居する“狂気の戦術家”という側面を浮かび上がらせています。

つまり、彼は「頭がおかしいフリをした理性的な指揮官」なのではなく、「狂気のままに戦略を語れる者」なのです。この境界のなさが、見る者にとっての“恐怖”になる。人間的な葛藤や揺らぎが見えないからこそ、余計にその存在が「理解できない=怖い」ものとして心に残るのだと思います。

私自身、彼の戦術指示の場面を観ながら、「あれ、この子、本当に全部わかってやってる……?」と震えました。戦術としては合理的なのに、その動機がどこにも繋がらない。“壊れているけど、機能している”。それって、いちばん厄介な敵なんですよね。

アニメ『アークナイツ』のメフィストが放つカリスマは、言葉では語れない狂気の造形です。正論の仮面をかぶった破壊衝動。その矛盾が、彼というキャラクターの「魅力」であり「恐怖の核」でもあるのです。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

狂気のキャラ構造:メフィストの精神とその壊れ方

ファウストとの絆と喪失、その歪な純粋さ

アークナイツにおいて、メフィストとファウストの関係性は決して語り落とせない要素です。アニメでは断片的にしか描かれていませんが、彼らは幼少期から互いの存在を支え合う、まさに“相互依存”と呼ぶべき絆で結ばれていました。メフィスト=イーノにとって、ファウスト=サーシャは唯一無二の理解者であり、彼の狂気の源にもなった人物です。

この関係性には、筆者としても胸が締め付けられるような感情を覚えます。メフィストの言動を注意深く観ていくと、彼の“支離滅裂”な部分の中に、たしかに「ファウストがいた頃の純粋さ」が微かに残っているんです。戦場でどんなに残虐な命令を下そうとも、その表情にはどこか孤独な子どもが宿っている。あの目が何より雄弁に、彼の“壊れ方”を物語っているように思えます。

ファウストの喪失は、メフィストにとって“現実の破綻”そのものでした。彼の中で現実と虚構の境界は一気に崩れ、やがて全てを「遊び」と捉えるようになります。狂気とは、もしかしたら悲しみの最終形なのかもしれません。彼の「世界をぶち壊したい」という願いは、その奥底に“世界が壊れてしまった悲しみ”を抱えているように、私には見えてしまうのです。

だからこそ、彼の暴力はどこか“やさしい”響きを持つ瞬間があります。誰かを傷つけるというより、むしろ「この世界から守ってあげる」ようなニュアンスさえある。その歪さこそ、アークナイツという物語におけるメフィストの“悲劇性”であり、同時に彼が多くの視聴者にとって忘れられない存在となる理由でもあるのだと、筆者は考えています。

二人の関係は、愛情とも依存とも違う、ただ“生きるための結びつき”でした。その片方を失ったとき、もう片方は狂わざるを得なかった──それが、メフィストというキャラクターの精神構造の、もっとも根本にある狂気なのです。

ゲーム感覚の暴力、アーツによる演出性

メフィストがアニメ『アークナイツ』で放つ最大の特徴は、戦場において“ゲームのように振る舞う”という異常性です。死にゆく仲間に向かって「素敵な声だったね」と言い放つその口調は、まるで舞台俳優のように美しく、しかし冷酷さを極めています。彼にとって、暴力や破壊は「行動」ではなく「演出」。だからこそ、そのすべてが異常なまでに“整って”見えるのです。

この演出性は、彼が操るアーツにも如実に表れます。彼は感染者たちの身体を操り、戦闘中に再生・強化を施す医療術師ですが、そのアーツはあくまでも「観客に見せる舞台装置」として機能しています。傷ついた兵士を蘇らせる行為も、戦術的意義より“美学”を感じさせる配置にしている。これはもう、敵でありながら“演出家”なんですよ。

筆者がとくに衝撃を受けたのは、彼が味方の死に対してまったく悲しみを見せず、むしろ「今のは素晴らしい演技だった」と称えるシーンです。その姿はまさに、死さえも“作品の一部”として受け止める芸術家。もはや倫理も共感も通用しない領域に、彼の感性は達してしまっているのだと思わされました。

アニメ『アークナイツ』におけるメフィストは、「暴力を愛でる演出家」としての側面が色濃く描かれています。それは同時に、“正義と狂気”を曖昧にしていく構造でもあり、視聴者にとっての“価値観の破壊”を誘発します。

彼がなぜあれほど不気味で、同時に美しく映るのか──それはきっと、「誰よりもこの世界を理解して壊している」からなのだと、私は思うのです。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

“The Singer”とは何か?アニメで描かれた覚醒と変貌

サルコファガスとの関係と変異の正体

アニメ『アークナイツ』の終盤で、メフィストはついに“別の存在”へと変貌を遂げます。その名も「The Singer(歌う者)」。この覚醒は、ただの強化イベントではなく、彼の内面の“崩壊”と“再構築”を象徴するものとして描かれている点が非常に印象的です。きっかけとなるのは、「サルコファガス」と呼ばれるオリジニウムの塊──つまり、鉱石病が象徴する“病の核”との邂逅です。

このサルコファガスとの接触によって、メフィストは自らの身体だけでなく意識までもを“何か別の力”に明け渡すような変化を見せます。彼は自我を手放し、もはや自らの意志ではなく“歌”という概念そのものに支配されていく。この変化が何よりも怖いのは、彼がそれを“拒否していない”ことです。

ここで筆者として強く感じたのは、「The Singer」という存在が、“人間を超えた存在になること”への恐れよりも、むしろ“人間でい続けることの痛みからの逃避”のように見えることでした。イーノ=メフィストという少年が、人であることをやめてまで守りたかったもの──それは、もしかしたらファウストとの記憶か、世界への復讐か、それとも誰にも理解されない孤独そのものか……。

アニメでは、この変貌をホラー的ではなく、むしろ神聖な儀式のように描いている点も印象的です。彼が異形の姿に変わっていくさまは、“進化”でも“劣化”でもなく、“別の美”として成立している。これは、メフィストが「完全なる異物」として物語に溶け込んだ瞬間なのだと思います。

この「The Singer」の変異は、アークナイツという作品が描く“感染者の行く末”を、極限まで押し広げたひとつの回答とも言えるのかもしれません。

“歌う狂気”としての演出美と終末性

「The Singer」としてのメフィストがアニメに登場する瞬間、それは戦場が“演出空間”へと変貌する転換点でもあります。もはや彼は指揮官でも医療術師でもない。存在そのものが“音楽の媒体”であり、戦場に異様な旋律を流し込む“生きたアーツ”と化しているのです。

彼が発する歌は、言葉ではありません。旋律と呼ぶには歪すぎ、叫びと呼ぶには整いすぎている──その音が空間を支配し、感染者たちはそれに導かれるように戦い、死んでいく。その描写は美しくもあり、また絶望的でもあります。彼の存在がもたらすのは勝利ではなく、“終末の舞台”なのです。

筆者はあの場面を見たとき、彼がもう「個」として描かれていないことに気づきました。メフィストは“意思を持つ存在”から、“現象そのもの”になっている。それは、アニメ『アークナイツ』が「感染者という存在をどう捉えるか」という問いに対して、非常に哲学的なアンサーを提示しているようにも感じられます。

演出的にも、「The Singer」の登場は圧巻です。画面の彩度が落ち、音響もあえて歪ませ、彼の声だけが妙に澄んで響く──その違和感が、視聴者の神経を直接揺さぶってくる。ここに至って、アークナイツは単なる戦争アニメではなく、“音と狂気の物語”へと昇華されたのだと、私は確信しました。

メフィストが最期に奏でた歌は、彼の絶望であり、願いであり、告白だったのかもしれません。誰にも届かないその旋律を、私たちは“なぜか耳から離れない旋律”として、いつまでも記憶のどこかに残してしまうのです。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

視聴者はなぜメフィストに魅了されるのか

敵でありながら“記憶に残る存在”の正体

アークナイツのアニメを観た人なら、一度はこう思ったはずです──「メフィスト、怖い。でも、なんか気になってしまう」。この矛盾した感情こそが、彼のキャラクター構築の妙。アニメ作品には、数多の敵役が登場しますが、“忘れられない敵”になるには明確な理由が必要です。そしてメフィストは、そのすべてを兼ね備えています。

まず、そのビジュアルと演出。中性的で儚い容姿、どこか透明感のある佇まい。そこに乗せられた、天﨑滉平さんの“甘く冷たい”声。ひとつひとつの要素が、“敵”としての異質さを強調しつつ、どこか“守りたくなるような脆さ”も宿している。これはもう、視聴者の感情を揺らさずにはいられない構成なんですよ。

そしてなにより、“狂気の奥に潜む純粋さ”が、彼の印象を決定づけています。彼の狂った言動は、そのまま彼の「世界との接し方の不器用さ」でもある。つまり、彼は“悪”ではなく“ずっと誰かを求めていただけの存在”。この“孤独な叫び”を視聴者が無意識に感じ取るからこそ、メフィストは“記憶に残る”キャラとして強く印象に残るのです。

個人的には、ファウストとの思い出を語るときだけ、彼の語りが少しだけ“過去の子ども”に戻るように感じられる瞬間があって、その落差に何度も心を掴まれました。破壊者であり、同時に“心が壊れてしまった少年”。アークナイツという物語が描く“敵”の定義を、彼は根底から問い直してくるような存在です。

メフィストの存在は、私たちに「敵とは何か?」「悪とは何か?」という問いを投げかけ続けます。彼を恐れ、嫌いながらも惹かれてしまう──それこそが、彼のキャラ構造が成功している何よりの証明なのです。

アニメ演出と声優・音響による没入体験

アニメ『アークナイツ』でのメフィストの描写には、視覚・聴覚ともに“狂気と美”が絶妙に織り込まれています。中でも、彼のキャラクター性を最大限に引き出しているのが「演出と音響設計」。一見すると静かなシーンでも、彼の登場だけで空気がガラリと変わる──そんな瞬間が、各話に散りばめられています。

とくに印象深いのは、背景音の消失。メフィストが現れると周囲の音がスッと引いて、彼の声だけが響くように設計されているんです。これ、無意識に視聴者の注意を一点に集中させる手法で、彼の“神聖さ”すら感じさせる効果があります。彼は狂っているはずなのに、その語りが“教祖”のように心を打ってくるのは、こうした音響演出の巧妙さゆえでしょう。

さらに、天﨑滉平さんの声の演技力。穏やかさと不気味さを同時に含むあの声は、もはや“音の凶器”。甘やかすようで、ぞっとする。微笑むようで、どこか死を感じさせる。その声が織りなすセリフ一つひとつが、メフィストという存在の“人ならざる感”を完成させています。

筆者としても、ここまで“耳”に残る敵役はなかなか思い浮かびません。彼の声を聞くだけで、視聴者の脳内に場面が蘇る。この“没入感”があるからこそ、メフィストはアニメ版アークナイツにおいて、単なるキャラではなく“体験そのもの”となっているのだと思います。

音と視覚と演技が融合したとき、キャラは“存在”になります。メフィストはまさにその象徴。彼が語り、微笑み、歌うたびに、私たちは“現実ではないどこか”に引き込まれていくのです。

アークナイツとメフィストまとめ

アークナイツという世界観における“感染者”の象徴

アークナイツという作品の本質は、単なる“戦略ゲーム”や“戦闘アニメ”ではありません。むしろその根底には、鉱石病という厄災に蝕まれた人々──「感染者」たちが、いかにして世界に居場所を見出そうとするかという“痛みと問いかけ”が横たわっています。そして、メフィストというキャラクターは、その象徴的な存在です。

彼はただの敵幹部ではなく、「感染者が狂気に堕ちた先の極限形態」として描かれています。病に侵され、社会から排斥され、精神も壊れてしまった。それでも彼は、“誰かを想い”、“何かを守ろうとした”。この矛盾に満ちた姿こそが、アークナイツが描こうとする“感染者の複雑さ”そのものなのです。

筆者としても、メフィストの存在によって、感染者というテーマが“ただの背景設定”ではなく、物語の心臓部にあると強く感じさせられました。彼が狂気を纏いながらも、どこか透明で、儚く、そして切ないのは、“社会が彼に与えなかったもの”を、彼が自らねじ曲げて世界に返そうとしているからでしょう。

アニメ『アークナイツ』は、そんな彼の姿をただの“悪役”としては描きません。むしろ、観る者に問いを突きつける存在として配置している。それが、視聴者の心を掴んで離さない大きな理由だと私は思います。

メフィストはアークナイツ世界における「痛みの代弁者」であり、「壊れてしまった未来の可能性」です。その存在が語るのは、ただの戦闘や政治ではなく、“人が人であることの条件”なのかもしれません。

再視聴したくなる“キャラクター体験”としての完成度

アニメ『アークナイツ』におけるメフィストの描写は、まさに“キャラクター体験”という言葉がふさわしい存在感でした。一度観ただけでは掴みきれない。セリフの意味、行動の裏、演出の余白──それらが重なりあって、何度観ても新たな気づきをくれる。

彼の表情の変化、声のトーン、台詞回し。そのひとつひとつが“伏線”になっていて、「あのとき彼は、何を見ていたんだろう?」と考えさせられる。筆者としても、彼の登場シーンをもう一度丁寧に観返すことで、毎回違う印象を受け取ってしまうほどです。

とくに“歌う者”へと変貌する後半は、言葉では説明できない“余韻の連続”。彼の言葉がわからなくても、あの空間に漂う音と静寂が、心のどこかに沁み込んでくる感覚があります。もはや台詞ではなく、“感情そのもの”をぶつけてきている。それが、メフィストというキャラクターが放つ力なんです。

こうして彼を語っていると、ふと「敵役がこんなに魅力的でいいのか?」とすら思ってしまいます。でも、それがアークナイツという作品のすごさであり、メフィストというキャラクターが“演出の頂点”にいる証拠なのだと、私は信じています。

再視聴を促すキャラクター。それはつまり、“一度では足りない物語”を生きている証。メフィストの存在は、まさにその象徴です。彼に再び出会うたび、私たちは少しずつアークナイツという世界の深みに引き込まれていく──そんな不思議な引力を持った、異常で、美しいキャラクターなのです。

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- アークナイツ アニメのメフィストは“狂気と純粋”を併せ持つ異常なキャラとして描かれている

- 彼の過去やファウストとの絆が、その狂気にリアリティと切なさを与えている

- “The Singer”への覚醒は、アニメ全体を終末的美学へと変貌させる演出の頂点

- 視覚・音響・演技が融合した“キャラクター体験”として、何度も観返したくなる中毒性がある

- メフィストを通して、アークナイツという物語が描く“感染者”の苦悩と人間性が深く伝わる

コメント