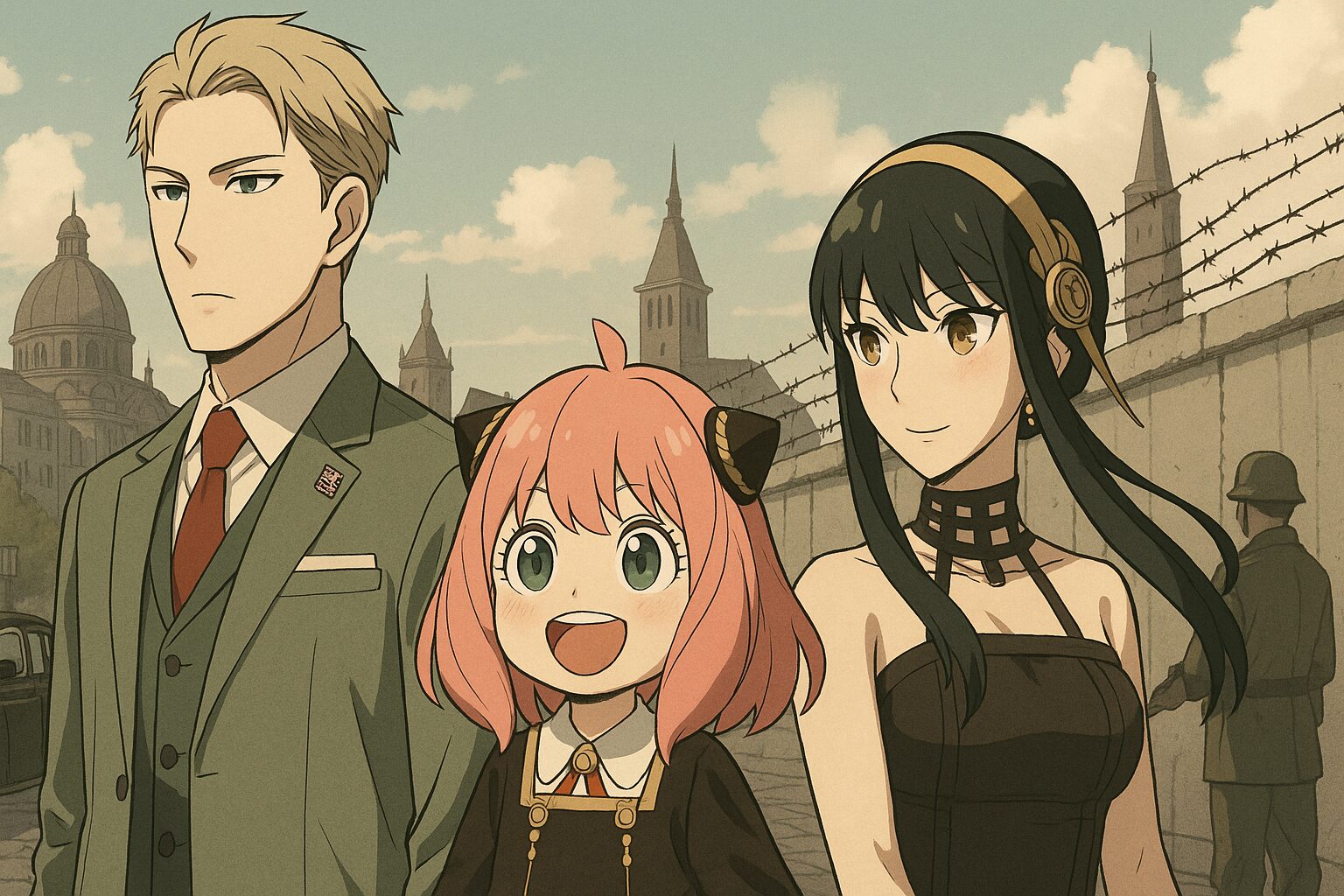

アニメ『SPY×FAMILY』を観ていると、ただのスパイコメディに収まりきらない“妙なリアルさ”を感じませんか?東と西に分かれた国、監視社会の空気、そして情報戦の冷たい影。そこには冷戦時代のヨーロッパを思わせる匂いが色濃く漂っています。

公式が示す「冷戦状態」という設定に加えて、ファンや批評家たちの間では「モデルは東西ドイツなのでは」と語られています。ベルリンを想起させる都市名や、Stasiを彷彿とさせる組織の存在……作品の背景には確かに“現実の亡霊”が潜んでいるのです。

この記事では、公式設定を起点にしつつ、ファンの考察やブログでの議論も取り入れて「SPY×FAMILYの世界はどこから来たのか?」をわかりやすく解説していきます。読み終えたとき、きっとあなたも原作をめくり直したくなるはずです。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

SPY×FAMILYの舞台は「冷戦下の世界」

公式が語る“東国オスタニアと西国ウェスタリス”の冷戦構造

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

『SPY×FAMILY』の公式サイトにはっきりと記されているのが、「東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は十数年間にわたる冷戦状態にある」という設定です。この言葉だけで、作品が単なるギャグやスパイアクションにとどまらず、国家間の緊張感や社会構造を土台にしていることが伝わってきます。冷戦というキーワードは、歴史的に米ソ対立を中心に語られますが、作中ではドイツの東西分断を想起させるような構造が描かれています。

オスタニアは重厚な監視社会を思わせ、西国ウェスタリスは自由と資本主義の匂いを漂わせる。その二極の対立構造は、まさに現実の冷戦時代の縮図のようです。作品の中で繰り広げられるスパイ活動や監視網の存在は、単なるフィクションを超えて、「冷戦」という言葉が持つ冷たさと緊迫感を日常の物語に染み込ませています。

私自身、最初にアニメを観たとき「ここまで徹底的に“冷戦”という時代の空気を再現するのか」と驚きました。背景の街並み、登場人物の立ち居振る舞い、何より「平和を守るために家族を偽装する」という構造そのものが、冷戦下の緊張感から生まれる発想です。東西に分かれた国家の板挟みのなかで、人々がいかにして日常を築いていくのか──このテーマ性が作品の独自性を決定づけています。

ここで面白いのは、公式の言葉が「冷戦状態」とあえて抽象的に表現されていることです。具体的に「東西ドイツ」とは語らないものの、ファンの多くがすぐに「これは東西分断の時代をモデルにしているのだろう」と直感します。あえて曖昧にすることで、現実世界の歴史をそのままコピーするのではなく、物語の“舞台装置”として再構築している。この距離感が『SPY×FAMILY』という作品の普遍性を生み出していると感じます。

つまり、オスタニアとウェスタリスの冷戦構造は、「現実の冷戦を知るほどに深く楽しめる」仕掛けなのです。表向きはコミカルな家族劇でありながら、その背後に流れるのは冷戦という重たい時代の記憶。知識を持って観れば観るほど、作品の空気の“冷たさ”と“温かさ”の対比が強く胸に響いてくるのです。

オペレーション〈梟〉と家族劇に込められた緊張感

冷戦下の物語において最も重要なのは「任務」と「日常」の二重性です。主人公ロイドが課せられたオペレーション〈梟〉は、まさにその象徴。西国ウェスタリスのスパイである彼は、東国オスタニアの重要人物に接触するため“偽りの家族”を築く必要がありました。これは単なる作戦ではなく、冷戦時代におけるスパイ活動の縮図そのものです。

歴史を振り返ると、冷戦下では国家がいかに「人間関係」を利用するかが鍵となっていました。友人、同僚、家族──どんな絆も疑われ、監視の目が光っていたのです。『SPY×FAMILY』のロイドが築いた偽装家族は、そうした冷戦社会の皮肉を映し出す鏡です。彼が“父親”を演じる姿には、笑いと同時に張り詰めた緊張感が宿っています。

オペレーション〈梟〉が面白いのは、任務遂行のための偽装であるはずが、次第に“本当の家族のような感情”を呼び起こしてしまう点です。この葛藤が、冷戦という背景のなかでいっそう際立ちます。本来ならスパイ活動は冷酷な情報戦に徹するべきですが、作品はその冷たさの中に“温かさ”を忍ばせるのです。

また、任務そのものが「東西の平和を守るための危うい均衡」に直結していることも重要です。冷戦期、わずかな誤解や挑発が全面戦争に発展しかねなかったように、ロイドの任務失敗は国家規模の危機につながります。この構造を知れば知るほど、日常的なシーンすら「冷戦の影に揺らぐ不安」と重なって見えてくるのです。

結果として、オペレーション〈梟〉は単なる“スパイの作戦”ではなく、冷戦時代の人間模様そのものを凝縮した舞台装置になっています。任務の緊張感と、偽りから生まれる真実の感情。その二重性が、『SPY×FAMILY』をただのコメディでは終わらせない理由なのです。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

モデル国は東西ドイツ?ファン考察とメディア分析

「Berlint」とベルリンの不気味な近似性

『SPY×FAMILY』の舞台都市「Berlint(ベルリント)」を初めて聞いたとき、多くのファンが連想したのは「Berlin(ベルリン)」という現実の都市でした。公式は明確に「ベルリンがモデル」とは語っていません。しかし、冷戦下で東西に分断された都市ベルリンを想起させるネーミングや、街並みの描写、さらには地図上の配置までもが、東西ドイツの首都をなぞるように見えるのです。

実際、ファンによる考察ブログやまとめサイトでは、Berlintの地図を東西ドイツの地図に重ね合わせた比較画像が紹介されており、その一致具合に驚かされます。現実のベルリンは冷戦時代、壁によって東と西に分断され、人々の生活や家族が物理的に引き裂かれました。『SPY×FAMILY』において「偽りの家族」を描く舞台がBerlintであることは、偶然とは思えません。

また、Berlintの街並みに漂う雰囲気──古めかしい建築様式やクラシックカーの存在──は、1960年代のヨーロッパ都市を思わせます。冷戦下の緊張を抱えた都市空間に「家族コメディ」を置くことで、作品は単なるスパイアクションを超えて「時代そのものの縮図」としての魅力を帯びています。

私はこうした背景を知るたびに、Berlintという都市がただの舞台装置ではなく、「歴史の記憶を抱えた街」として息づいているように思えます。ファンの考察を読むと、「ベルリンの壁がなければ生まれなかった物語」と語られることもあり、その指摘に深く頷かされます。

つまり、Berlintは公式が断言しないからこそ、多様な読み方を許す“空白のキャンバス”です。現実の歴史を背後に透かしながら、読者は物語を自分の感情と重ね合わせて味わうことができるのです。

StasiとSSS──監視社会の恐怖を映す影

『SPY×FAMILY』には東国オスタニアの秘密警察組織として「SSS(State Security Service)」が登場します。その存在感は、現実の東ドイツにおける「Stasi(シュタージ)」を連想させずにはいられません。Stasiは冷戦時代、国民を徹底的に監視し、密告制度を通じて社会に不信を植え付けたことで知られています。ファン考察や歴史解説記事では「SSS=Stasiのオマージュ」と位置づける声が非常に多いのです。

冷戦下の東ドイツでは、隣人や友人さえもスパイである可能性がありました。Stasiの監視社会は、文字通り「信じることを奪う社会」だったのです。『SPY×FAMILY』におけるSSSもまた、国民を厳しく見張り、主人公ロイドやヨルたちの活動に常に影を落とす存在として描かれています。この「見えない恐怖」の空気感は、冷戦を知らない世代の視聴者にも直感的に伝わってくるのではないでしょうか。

ファンブログの中には「SSSの制服デザインや権限の強さはStasiの再現だ」と指摘するものもあります。もちろん公式設定ではありませんが、作中の細部を拾うと「これはStasiを意識しているのでは」と思わせる要素が随所に見つかります。作者が“冷戦の象徴”として監視社会をどう再構築したかを想像するだけで、作品世界に深みが増していきます。

個人的に印象的なのは、アーニャが時折感じ取る「大人たちの不安な心の声」が、この監視社会の息苦しさと共鳴していることです。StasiやSSSといった組織が人々の生活に与える影響は、単に「スパイを取り締まる」という以上に、社会全体の空気を冷たくしてしまう。その冷たい空気の中で、アーニャの明るさや無邪気さが一層輝いて見えるのです。

つまり、SSSは『SPY×FAMILY』の物語を動かす敵役であると同時に、冷戦時代の“監視社会の象徴”としての歴史的イメージを背負った存在です。Stasiを知れば知るほど、SSSの恐ろしさと作品の深みが、より立体的に浮かび上がってくるのです。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

1960年代ヨーロッパの空気感と時代考証

車・建築・服飾に宿るミッドセンチュリーの意匠

『SPY×FAMILY』を観ていると、背景美術や小物のディテールに「これは1960年代ヨーロッパだ」と感じる瞬間が数多くあります。街を走るクラシックカー、重厚な石造建築、インテリアに漂うミッドセンチュリーの空気。公式に時代設定は明示されていませんが、ファンや批評家はこぞって「冷戦期の60年代がモデル」と指摘しています。

たとえば、ロイドが乗る車やBerlint市街を走る車両は、冷戦期の東ドイツでよく見られた「トラバント」や西側のセダンを彷彿とさせます。さらに建築は、東欧の無骨なビル群と西欧的なアールデコやモダンデザインが混在していて、分断都市の空気を巧みに再現しています。服飾に目を向ければ、ヨルのワンピースやアーニャの制服には、60年代ファッションのシルエットが色濃く反映されているのです。

こうした細部の積み重ねが、視聴者に「この物語は冷戦下の世界を舞台にしている」というリアリティを強く植え付けます。私はこれを“時代の匂い”と呼びたい。背景の美術一枚一枚に、冷戦期特有の硬質な冷たさと、どこか憧れを誘うレトロな魅力が共存しているのです。

ファンの考察記事の中には「家具の形状やポスターのデザインまで徹底的に1960年代を意識している」と分析するものもあります。たしかに、リビングのソファやラジオなど日常の小物ひとつをとっても、現代とは違う独特の温度が宿っています。冷戦という政治的背景を“肌で感じさせる”工夫が、作品を単なるアクションコメディではなく“時代劇”へと押し上げているのです。

その意味で『SPY×FAMILY』は、ファッションや建築を含めた“総合的な時代考証”のうえに築かれた物語だといえます。作品に潜む60年代のエッセンスを拾い上げれば拾い上げるほど、冷戦の世界観はより生々しく感じられ、キャラクターの葛藤にリアリティが増していくのです。

冷戦下のベルリン危機とベルリンの壁の記憶

1960年代のヨーロッパを語るうえで欠かせないのが「ベルリン危機」と「ベルリンの壁」です。1961年、東ドイツ政府は国民の大量流出を防ぐために壁を建設し、東西ベルリンは分断されました。人々は自由を奪われ、家族や友人との再会すら阻まれる――まさに「冷戦の象徴」となった出来事です。

『SPY×FAMILY』の世界には壁そのものは描かれていません。しかし、東国オスタニアと西国ウェスタリスの緊張関係は、この分断の記憶を色濃く映しています。都市Berlintを舞台にしたスパイたちの活動や監視社会の影は、壁によって隔てられたベルリンの姿を自然と思い起こさせるのです。

歴史的事実として、冷戦下のベルリンではStasiによる監視網が張り巡らされ、住民たちは互いに疑心暗鬼になっていました。ファンの考察ブログでも「SSSの存在感は、まさにStasiがベルリンで果たしていた役割と重なる」と指摘されます。つまり、『SPY×FAMILY』は壁を直接描かずとも、その影を日常に落とし込むことで、冷戦時代の不安を再現しているのです。

個人的に強く心を揺さぶられるのは、この“分断”の空気の中で描かれる「偽装家族」の温もりです。歴史的に見れば、ベルリンの壁は人々から家族のつながりを奪いました。しかし物語の中では、冷戦下の不安定な世界だからこそ「血のつながりを超えた絆」が強調される。この対比が『SPY×FAMILY』を唯一無二の作品にしているのだと思います。

冷戦史を少しでも知っていると、ロイドやヨル、アーニャが生きる世界がより鮮やかに立ち上がります。ベルリン危機やベルリンの壁といった史実の記憶は、作品世界の奥に潜むもう一つの物語を読み解く鍵となるのです。観る人の知識が、物語にさらなる奥行きを与えていく――それが『SPY×FAMILY』の巧さであり、冷戦という背景を選んだ必然でもあるのでしょう。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

原作でしか読めない伏線と背景描写

巻末コメントに滲む作者の歴史観

『SPY×FAMILY』を単にアニメで楽しむだけでは見落としてしまうのが、原作コミックスの巻末やファンブックに記された作者・遠藤達哉のコメントです。そこには「スパイが最も活躍したのは冷戦期のドイツ」という趣旨の言葉が残されており、作品の背景に冷戦と東西ドイツの歴史が深く影響していることがうかがえます。公式サイトでは「オスタニアとウェスタリスが冷戦状態にある」と明記されていますが、作者コメントを読むことで、より生々しい時代感が浮かび上がってくるのです。

ファンのブログでは「作者が冷戦期のスパイ小説や映画から着想を得ている」と指摘されることもあります。確かに、ロイドの冷静な立ち居振る舞いはMI6のスパイ像を彷彿とさせ、オスタニアの監視社会はStasiの影を感じさせます。これらはアニメ視聴だけではなかなか伝わらない要素ですが、巻末コメントを拾うと“作者自身の歴史観”が作品世界を下支えしていることがわかるのです。

私は巻末の数行を読むたびに、アニメでは描き切れない「作者の隠された意図」に触れているような気持ちになります。冷戦という時代を舞台に選ぶこと自体、単なる背景設定ではなく、家族というテーマと強く結びついたメッセージなのだと。冷戦下で引き裂かれた家族の現実を、偽装家族というユーモラスな形式に変換して描き直す――その視点は、歴史への真摯なまなざしから生まれているのです。

アニメだけでなく原作を手に取ることで、「ああ、これは冷戦を土台にした物語だったのか」と腑に落ちる瞬間があります。巻末コメントは、作品をさらに深掘りするための小さな鍵のような存在なのです。

本編に散りばめられた「越境」と「家族」の二重構造

『SPY×FAMILY』の原作を読むと、表面的なスパイアクションの裏に「越境」と「家族」という二つのモチーフが何度も繰り返し描かれていることに気づきます。ロイドの任務〈梟〉は、東国オスタニアと西国ウェスタリスの対立を越えて平和を守るためのものです。そして、偽装家族という設定自体が「血のつながりを越えた絆」を象徴しています。この二重構造こそ、冷戦下の不安な社会背景と、作品の温かさを同時に支えているのです。

アニメでも描かれていますが、原作コミックスでは特に「境界を越える」というテーマが強調されています。Berlintの街路をまたぐシーンや、イーデン校というエリート教育機関の門をくぐる瞬間。その一歩一歩が「越境」の象徴であり、冷戦下の壁や国境を想起させます。ファン考察の中には「イーデン校はイギリスのイートン校をモデルにしつつ、冷戦下の特権社会を風刺している」という意見もあります。そう考えると、教育の場ですら“東西の対立構造”を背負っていることが見えてくるのです。

また、偽装家族として始まったフォージャー家が、やがて“本物の家族”のような温かさを持ち始めるプロセスは、冷戦という時代背景を知るとさらに胸に響きます。不信と監視に覆われた時代にあって、互いを信じ合う関係を築くことはどれほど困難だったか。ロイド、ヨル、アーニャが“偶然の家族”として支え合う姿は、その不可能を可能にする奇跡のように見えるのです。

個人的には、この「越境」と「家族」の二重構造が『SPY×FAMILY』をただのスパイコメディから“普遍的な物語”へと押し上げていると感じます。冷戦下の背景を意識すればするほど、フォージャー家の姿は「時代を超えた希望の物語」として心に残るのです。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

なぜ私たちは“偽りの家族”に共感してしまうのか

監視と不信の時代に生まれる“ほんものの絆”

『SPY×FAMILY』が描くのは、冷戦下という息苦しい世界の中で「偽りの家族」が育む物語です。本来ならスパイ活動のためのカモフラージュでしかないはずのフォージャー家。しかし、オスタニアとウェスタリスが緊張状態にある冷戦の時代だからこそ、彼らの“偽装”はむしろ「本物の絆」を際立たせていきます。監視と不信に覆われた社会の中で生まれる温もりは、皮肉にも最も人間らしい感情を映し出しているのです。

冷戦期の東ドイツではStasiによる監視体制が敷かれ、隣人同士さえも信じられない社会が広がっていました。その不信の空気を背後に持ちながら、『SPY×FAMILY』ではアーニャの無邪気な笑顔やヨルの不器用な優しさが光ります。冷たい歴史の影と温かい家庭劇が同じフレームに収まるからこそ、視聴者は強い共感を覚えるのではないでしょうか。

私は作品を観ながら、時折こう思います。「信じることが奪われた社会だからこそ、偽りの関係に本当の心を見出してしまうのではないか」と。ロイドが任務のために選んだ“偽りの家族”は、彼の予想を超えて自分自身の支えになっていきます。それは冷戦という不安定な時代を超えて、現代に生きる私たちにとっても普遍的なテーマに響くのです。

ファンブログの中には「偽装家族の物語は、冷戦下で分断された家族の痛みを裏返しにしたものだ」と解釈する声もあります。確かに、ベルリンの壁で引き裂かれた人々の歴史を重ねれば、この物語が“共感”を呼ぶ理由がいっそう深く理解できるはずです。

結局のところ、『SPY×FAMILY』の面白さは、冷戦の暗さを背負いながらも「家族の温もりは奪えない」と訴える力強さにあります。偽りの中から生まれる真実の絆。その逆説こそが、この作品に心を奪われる最大の理由なのです。

冷戦史を知ることで見える新しい『SPY×FAMILY』

『SPY×FAMILY』は、冷戦の歴史を知れば知るほど、見え方が大きく変わってくる作品です。例えば、ベルリントの街並みをベルリンに重ねたり、SSSの存在をStasiと照らし合わせたりするだけで、背景に込められた緊張感が一層リアルに感じられます。冷戦時代のベルリン危機やベルリンの壁を学ぶと、フォージャー家の何気ない日常の中に「分断の記憶」が透けて見えるようになるのです。

アニメだけを観ていると、スパイコメディとしての明るさに目を奪われがちです。しかし原作や歴史を合わせて読むと、そこに冷戦という“暗い舞台装置”がしっかりと仕込まれていることが分かります。まさに、知識が増えるほど楽しみが深まる作品だと言えるでしょう。

ファンの間では「冷戦史を勉強してからもう一度観ると別作品のように感じる」という声もあります。それは単に歴史の知識が増えるというだけではなく、キャラクターの台詞や何気ない行動に隠されたニュアンスを拾えるようになるからです。例えば、ロイドの冷静な判断やヨルの孤独、アーニャの笑顔の意味。それらが冷戦下の空気を知ることで、より深い重みを持つのです。

私は記事を書きながら、「この作品は冷戦の影を描くと同時に、人間の普遍的な希望を描いている」と確信しました。だからこそ『SPY×FAMILY』は、時代を超えて愛される物語になるのだと思います。歴史を知ることは、単に背景を理解するだけでなく、キャラクターたちの心をより近くに感じるための鍵なのです。

冷戦という過去を知ることで、私たちは“未来に向かって生きるフォージャー家の姿”をいっそう鮮明に感じることができます。偽りの関係から生まれるほんものの愛情。そのテーマは、歴史の重さを背負うからこそ輝きを増すのです。

FAQ:SPY×FAMILYと冷戦背景に関するよくある質問

オスタニアとウェスタリスのモデルは本当に東西ドイツ?

公式の情報では「オスタニアとウェスタリスは冷戦状態にある」と明言されています。しかし、「東西ドイツがモデルです」と直接的に語られてはいません。とはいえ、都市名Berlint(ベルリント)がベルリンを思わせたり、SSS(国家保安局)がStasiを連想させたりと、ファンやメディアの多くが「モデルは東西ドイツ」と分析しています。Real Soundなどの大手メディアでも「冷戦期のドイツをモデルとした世界観」と紹介されており、考察としてはほぼ定着しているといえるでしょう。

冷戦下のドイツは、国家が二分されただけでなく、人々の生活や家族が文字通り分断された時代でした。その歴史を背景に重ねて読むと、『SPY×FAMILY』の偽装家族という設定や、監視社会の空気感が一層リアルに迫ってきます。つまり、公式は曖昧にしているものの、「東西ドイツがモデル」という見方は作品を理解するうえで非常に有効なのです。

私は個人的に、公式が明言しないからこそ“余白”が生まれ、ファンの考察や想像が広がるのだと思っています。事実と想像の狭間で遊ぶこと自体が、この作品の魅力なのです。

アニメと原作での時代背景描写の違いは?

アニメ版『SPY×FAMILY』と原作コミックスでは、冷戦背景の描写に微妙な違いがあります。アニメは視覚表現が豊かで、Berlintの街並みや車、服装などから「1960年代ヨーロッパ」を連想させる細部が分かりやすく描かれています。一方、原作コミックスでは背景描写が簡略化される場面もある代わりに、巻末コメントや細かい台詞回しから冷戦時代の緊張感を感じ取ることができます。

特に原作では、「監視」や「密告」といった言葉や、キャラクター同士の微妙な信頼関係の揺らぎが、冷戦社会を思わせるリアリティとして機能しています。アニメは映像美で時代感を演出し、原作は行間で歴史の影を匂わせる。両者の違いを意識すると、同じ物語でも新たな発見があるのです。

ファンの間では「アニメは冷戦背景が視覚的に分かりやすい」「原作は作者の冷戦観が行間から読み取れる」といった意見が多く見られます。つまり、アニメと原作を併せて楽しむことで、『SPY×FAMILY』の冷戦的世界観をより深く味わえるというわけです。

私自身、原作を読み返したときに「この台詞には監視社会の恐怖がにじんでいる」と気づくことがありました。アニメでの映像的な迫力と、原作での行間の緊張感――二つを合わせることで、作品の冷戦的背景は一層鮮明に立ち上がります。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

spy-family.net

tv-tokyo.co.jp

shonenjump.com

crunchyroll.com

realsound.jp

britannica.com

britannica.com

britannica.com

spy-x-family.fandom.com

reddit.com

commons.wikimedia.org

これらの情報を総合的に参照することで、『SPY×FAMILY』の冷戦背景やモデル国に関する分析を行いました。一次情報である公式設定と、大手メディアによる論評や歴史的事実を組み合わせることで、作品世界を多角的に解説しています。

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 『SPY×FAMILY』の舞台は、公式にも「冷戦状態」と明言された東国オスタニアと西国ウェスタリスの対立構造にある

- Berlintとベルリン、SSSとStasiなど、現実の東西ドイツを連想させる要素が随所に仕込まれている

- 1960年代ヨーロッパの車・建築・服飾に漂う時代感が、作品のリアリティを底支えしている

- 原作コミックスの巻末コメントや伏線描写から、作者の冷戦史への視点が垣間見える

- 偽装家族の物語は、監視と不信の冷たい時代を背景にしたからこそ“ほんものの絆”を強く輝かせている

コメント