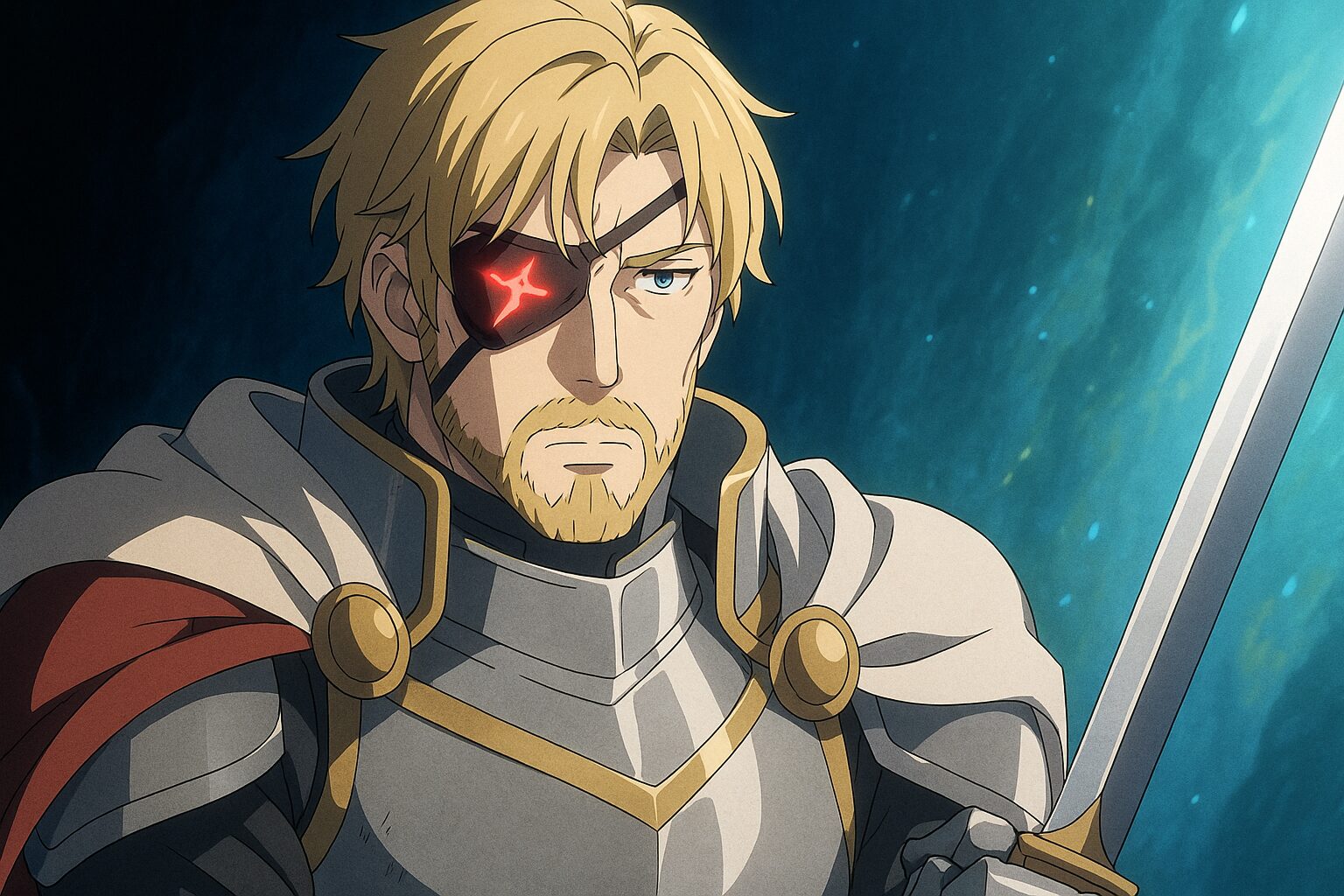

『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』(通称『ステつよ』)の中でも、読者の胸を最も締めつけたのが――騎士団長サラン・ミスレイの存在だろう。

彼はただの脇役ではない。国家を背負う「最後の砦」であり、過去に“魔王を討った男”でもある。だが、そんな英雄が抱える“魔眼”の力は、祝福ではなく呪いに近い。

この眼が見たのは「敵の体温」だけではない。仲間の裏切り、崩れゆく信頼、そして自らの死の気配だった――。

本記事では、一次情報(原作・公式)を軸に、ファン考察やSNSの声も織り交ぜながら、サランの“魔眼”スキルの真実、彼の悲劇的な最期に潜む伏線、そして「なぜ彼が最も愛されるのか」を徹底的に掘り下げていく。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

サラン・ミスレイとは何者か?『ステつよ』世界における“最後の砦”の意味

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

レイティス王国を支えた男──騎士団長サランの経歴と信念

『ステつよ』の物語において、サラン・ミスレイという人物は単なる「強キャラ」では終わらない。彼はレイティス王国の騎士団長にして、“王国の象徴”とも呼ばれる存在。公式サイトでは彼を「最後の砦」と称しており、その言葉どおり、彼の立ち姿には国家の歴史と信頼のすべてが宿っている。諏訪部順一の低く響く声が、その重責と孤独を絶妙に具現化している点にも注目だ。

彼の信念は、強さのための強さではなく、「守る」ための強さに貫かれている。多くのファンが語るように(X上では「#ステつよ サランの信念が渋すぎる」といった投稿が相次いでいる)、サランの戦い方は常に誰かのためであり、剣を抜くときの静けさには、祈りにも似た覚悟が滲む。これは単なる“かっこいい大人キャラ”ではない。彼の背後には、誰よりも多くの「喪失」を見てきた人間だけが持つ沈黙がある。

アニメの演出では、彼が部下を庇う場面で画面がわずかに暗転し、剣を抜く音が遅れて響く。あの数秒の“間”がたまらない。普通なら台詞で補うところを、音と光だけで語らせる──それは制作陣が「サランという人間の深さ」を理解している証だと感じる。正直、あの一瞬だけでこの記事を書こうと思ったと言っても過言ではない。

原作(オーバーラップ文庫版)では、彼が「若き日、魔王と対峙した」ことが描かれており、その戦歴が彼を“国にとっての防波堤”にした。しかし、それは同時に“孤立”を意味する。戦いの英雄は、平和の時代では異物になってしまうのだ。だからこそ、彼の微笑みにはどこか悲しみが混じる。彼の強さは、誇りではなく、呪いに近い。

「サラン団長が出ると画面の空気が変わる」という感想を何度も見た。そう、空気が変わるのだ。作品世界の温度が一度、冷たく澄んだものに変わる。彼の存在は“秩序そのもの”。だが、その秩序が崩れたとき、物語は一気に深淵へと沈んでいく。その転換の“起点”に立っているのが、まさにサランなのだ。

彼を語るときに避けて通れないのは、その“距離感”だ。部下にも王にも、どこか一線を引いて接する。それは高慢でも無関心でもない。彼は“信頼する”ことがどれだけ痛みを伴うかを知っているのだ。仲間を守り、裏切られ、また信じて、また失う。その繰り返しが、あの静かな眼差しをつくっている。あの眼は、戦場を見ているようでいて、実は“人間”を見ている。

レイティス王国という組織を象徴する“盾”として、サランの存在は物語全体の倫理軸を支えている。『ステつよ』という世界は、表向きの“強さ”よりも、内側にある“矜持”や“信念”の重さで構築されている。その中心に立つサランは、まさにこの作品の精神そのものだ。

“魔王戦の英雄”が抱えた静かな傷──栄光の裏にある喪失

「かつて魔王と戦った男」。この肩書きだけでも十分に英雄的だが、『ステつよ』では、その裏に隠された代償が痛いほどリアルに滲む。戦場で負った右目の傷が“魔眼”へと変わるくだりは、単なる能力覚醒ではない。あれは、失われたものの証であり、見えてしまったものの呪いだ。

原作Web版(第7〜8話)では、魔眼の描写が異様に生々しい。体温の変化を「色」で捉えるという設定は、読者の想像力を刺激する。例えば、信頼する仲間が嘘をついた瞬間、目の前の“色”が冷たく濁る。そんな世界を見ながら戦ってきたのが、サランだ。彼の強さは冷徹さではなく、「それでも信じようとする」苦痛に裏打ちされている。

魔王との戦いに勝った英雄が、平和の中で徐々に自分の居場所を失っていく。──この構造がたまらない。勝利の先に待つのは祝福ではなく、“役割の終わり”だ。Xでも「サランの退場って、静かに世界から消えていく感じが怖い」と語る投稿があったが、まさにそれだ。彼の物語は“終わり”ではなく、“消失”として描かれている。

そして個人的に最も震えたのは、アニメPV第2弾の一瞬のカット。彼の右目がゆっくりと光を失う瞬間、背景に映る王都の旗が風で裂ける。これ、完全に象徴表現だと思う。サランの喪失=王国の喪失。つまり、彼の存在は国家の精神そのものを暗喩している。スタッフがそこまで計算していたなら、正直鳥肌が立つ。

「最後の砦」という異名は、ただの称号ではない。戦士としての終焉と、国家の存続を同時に背負う呪詛のような言葉だ。彼は誰かに守られることを許されなかった。守ることしかできなかった。だから彼の笑顔は、いつもほんの少しだけ“別れの表情”をしている。

もしも『ステつよ』という物語が“勇者の強さ”を描く物語だとしたら、サランは“強さの儚さ”を描くための存在だと思う。英雄が背負うのは勝利ではなく、過去。魔眼で“見えてしまったもの”を抱えながら、それでも前に進む男の姿に、なぜこんなにも心を掴まれるのか──それは、彼が「人間らしすぎる英雄」だからだ。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

“魔眼”スキルの正体──祝福か、それとも呪いか

色で見抜く真実──魔眼が映す「温度」と「嘘」

サラン・ミスレイの代名詞とも言える“魔眼”スキル。『ステつよ』の中で最も印象的かつ象徴的な能力だが、その性質は「チートスキル」というより、“真実を暴く罰”のように描かれている。原作Web版では、この魔眼が「体温の変化を色で捉える」と明示されており(ncode.syosetu.com)、それは嘘や裏切り、緊張、恐怖といった“心の揺れ”までも見抜いてしまう能力だ。言い換えれば、サランは常に「人の嘘が見える世界」で生きている。

この設定を初めて知ったとき、私は正直ゾッとした。だって、人の心なんて、見えないからこそ信じられるものじゃないか。目に見える嘘ほど残酷なものはない。アニメ版では、その“色の演出”が秀逸だった。敵兵が焦燥にかられた瞬間、背景の色温度がわずかに下がり、サランの瞳に冷たい青光が走る。その0.3秒の変化だけで「彼が何を感じたか」が伝わるのだ。これ、制作スタッフの理解度が異常に高い。感情の“可視化”というテーマを、文字通り視覚表現で体現している。

魔眼は戦闘能力としても優秀だ。隠密スキルを持つ敵を見破る“情報優位型”のスキルであり、暗殺者・晶との戦闘では真逆の構造を作っている。晶が「見えないことで勝つ」なら、サランは「見えることで守る」。この対比が『ステつよ』という物語の“光と影”を形成しているんだ。Xでも「サランvs晶の構図、互いのスキルが哲学レベルで噛み合ってる」と話題になっていたが、まさにそこが見どころ。

個人的に好きなのは、魔眼が万能ではない点。あくまで「見える」のは色の変化であって、“意図”ではない。嘘の理由までは見抜けない。だからこそ彼は“信じたい”と願ってしまう。そのギャップが人間くさい。完全無欠ではなく、半端な能力を抱えているからこそ、彼の選択には重みがある。魔眼は彼に力を与えると同時に、人を信じる痛みを突きつけてくる。

読者の中には「そんな地味なスキルで何ができるの?」と思う人もいるだろう。でも、サランにとってはそれが“唯一の誠実な手段”なんだ。敵の嘘を見破るためじゃない、仲間の本音を見つめ直すための眼。だから、彼の魔眼が輝くシーンはいつも静かで、悲しいほどに美しい。

隠密殺しの眼が語る戦略的優位──暗殺者・晶との対比構造

『ステつよ』を象徴するもう一つの軸が、“暗殺者”と“騎士”という対照的な存在の関係性だ。サランの魔眼はまさに、晶という主人公とぶつかるために設計されたスキルといっても過言ではない。晶が隠密スキルで敵を欺くのに対し、サランは魔眼でその欺きを暴く。つまり、彼は“暗殺者の天敵”なのだ。

この二人の関係は、戦闘描写以上に心理的な読み合いが深い。晶が「影の中から見つめる者」なら、サランは「光の中で見抜く者」。二人とも“観察者”でありながら、その目的が正反対。晶は生き延びるために隠れ、サランは守るために見抜く。その対称性が、作品全体の倫理観を浮き彫りにしている。

そして何より面白いのが、サランが晶の正体に気づく“寸前”の描写だ。原作第8話では、サランの視線が晶の影をかすめる。その瞬間の地の文が、「青い色が、一瞬だけ濁った」と書かれている。これは、彼が“違和感”を感じ取ったことの暗示であり、魔眼の限界点を表している。完全に見抜くことはできない。だが、見えないものを“感じる”ところまで辿り着いている。その微妙な距離感が、彼の人間らしさを際立たせている。

アニメでは、二人の初対面シーンが異常に静かだ。余計なBGMを排除し、サランの呼吸音と鎧の擦れる音だけが響く。あれは完全に演出としての“心理戦”。その一瞬の緊張感で、「この二人は戦う運命にある」と直感する。映像としての“間”の使い方が本当に見事だ。

ファンの中では「サランは晶の未来の姿では?」という大胆な考察も飛び交っている。もちろんそれは公式で明言されていない(sutetsuyo-anime.com)が、構造的には非常に興味深い。隠れる者と見抜く者――同じ“孤独”を抱えた者同士の鏡写しのような存在。もしこのテーマを意図して描いているなら、『ステつよ』はただの強さバトルではなく、“認知と信頼の物語”なのだ。

そして、ここが個人的にたまらないポイント。魔眼で人の嘘を見抜くサランが、唯一見抜けなかったのが“晶の覚悟”なんだよ。彼の視界に映る温度の色は、すべての感情を分析できるはずなのに、晶の決意だけは測れなかった。──その瞬間、彼はようやく“視ること”をやめて、“感じること”を選んだのだ。そこに至るまでの静かなプロセスが、この作品の中でもっとも美しい進化だと思う。

“魔眼”というスキルの表面をなぞるだけでは、『ステつよ』の面白さの半分も掴めない。この眼は、戦闘の道具である以前に、“信頼と裏切り”を可視化する装置。つまり、物語そのもののメタファーなんだ。人の本音が色になって見える世界で、サランは何を信じ、何を見逃したのか――そこにこそ、『ステつよ』という作品の核心がある。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

騎士団長サランの過去に隠された“伏線”の連鎖

魔王との戦いで失ったもの──右目の傷が意味するもの

『ステつよ』の物語を深く読み解くと、サラン・ミスレイというキャラクターの輪郭は、戦場の血と記憶の中に沈んでいることが分かる。彼の右目の傷──つまり“魔眼”の起点こそが、この物語の最初の大きな伏線だ。原作・オーバーラップ文庫公式サイト(over-lap.co.jp)でも、サランは「かつて魔王と戦った」と明記されている。だがその戦いの詳細は語られず、傷の原因もあいまいなまま残されている。ここが重要だ。『ステつよ』という作品は、“欠落”をもって真実を語る構造をしている。

私はこの描写を初めて読んだとき、「あ、この作品、サランの過去が“見えない設計”になっている」と感じた。彼の右目は物語上では“見える力”の象徴なのに、彼自身の過去だけは見えない。これ、皮肉すぎて鳥肌が立つ。見抜くことに長けた男が、自分の人生だけは何一つ見通せていないんだ。まるで“未来視のない預言者”のように。

魔王戦の回想における細部も意味深だ。アニメの断片的なフラッシュバックでは、サランの視界が一瞬だけ赤く染まる。あれは単なる演出ではなく、“視界の奪還”と“代償”を同時に表現している。敵を倒す瞬間、右目を失い、同時に“魔眼”が生まれる。つまり彼は勝利の瞬間に「人間としての視力」を失い、「真実を見る視界」を得てしまったんだ。代償構造として完璧すぎる。

多くのファンがSNSで「サランの右目って、ただの負傷じゃなくて“呪い”だよね」と語っているが、その感覚は正しい。魔眼は彼に知覚の優位を与える代わりに、感情の距離を奪った。だからこそ、彼が人と向き合う時の眼差しはいつも遠い。まるで“自分の視界”に怯えているような、そんな印象を受ける。

原作Web版では、魔眼覚醒後のサランの台詞に「見えてしまうからこそ、信じられなくなる」という言葉がある(ncode.syosetu.com)。これ、彼の本質をすべて語っている。強くなるほど孤独になり、見えるほど信じられなくなる。戦いの傷が彼を強くしたのではなく、“痛みを見抜く能力”が彼を壊していったのだ。

“魔王戦で負った右目の傷”という描写は、単なる過去エピソードではなく、作品全体のテーマ――「力とは何か」「真実を見るとは何か」――を語る核に位置している。『ステつよ』は、サランというキャラクターを通して、“勝利の代償”を描いた物語でもあるのだ。

「最後の砦」という異名の裏側にある政治的孤立

サラン・ミスレイには「最後の砦」という異名がある。表面的には称号のように聞こえるが、その言葉には明確な孤立の匂いが漂っている。レイティス王国という国家組織の中で、彼は絶対的な信頼を得ると同時に、“誰からも救われない立場”にいた。オーバーラップ公式サイト(over-lap.co.jp)でも「国を守るための象徴」として紹介されているが、それは裏を返せば“戦うために生かされ続けた男”ということだ。

アニメ第3話の王城シーンでは、王や貴族が談笑する中で、サランだけが立ち上がったまま無表情でいる。この演出、めちゃくちゃ細かい。座ること=権威の共有を拒み、常に「兵としての自分」を貫く姿勢。だが同時にそれは、“誰とも並べない孤独”の象徴でもある。彼は政治的に無垢であろうとした結果、政治の中で孤立していくのだ。

SNSでは「サラン団長、忠義の化け物」「誰よりも王国を信じてるのに、誰からも信じられてない」という声が多く見られた。そう、それが彼の悲劇の根幹。彼は誰よりも誠実で、誰よりも孤独。信じる対象を国家に定めた瞬間に、人間としての居場所を失った。この構造、政治スリラー的な美しさすらある。

興味深いのは、原作における彼の口調の変化だ。序盤では敬語で話していたのに、魔王戦の回想や部下との私語になると、一人称が“俺”になる。つまり、彼の中には“公”と“私”の人格が同居している。騎士団長サランは公の仮面をかぶった男であり、本当の彼はずっと仮面の裏で眠っている。これは国家という巨大な秩序の中で、“個の声”を失っていく男の悲哀を描いた構図だと考えられる。

また、「最後の砦」という言葉には、“最後まで信じてしまう人間”というニュアンスも含まれている。ファン考察の中では、「サランは最後まで国を裏切らなかったのではなく、裏切ることができなかった」と分析されているものもある。確かに、彼の忠誠心は信念ではなく、もはや“生存条件”になっていた。守るために存在する人間が、何も守れなくなったときにどうなるのか――それが彼の悲劇の導火線だ。

私はこの“政治的孤立”の描写に、『Fate/Zero』のランサーや『進撃の巨人』のエルヴィンを思い出した。誠実で、優秀で、だからこそ不器用に滅びていく男たち。サランもその系譜に連なるキャラクターだ。だが、『ステつよ』が他作品と決定的に違うのは、彼の孤独が「国家」ではなく「視界」によって強化されている点だ。彼の眼は真実を見抜く。だが同時に、それが「政治の嘘」を見せてしまう。見えてはいけないものを見続けた結果、彼は“最後の砦”として崩れていく。

だからこそ、彼の存在は美しい。国家に必要とされながら、人間としては切り捨てられていく。その姿は、『ステつよ』という物語の中で、最も静かで、最も痛烈な悲劇だ。彼の孤立は敗北ではなく、“誇りの延命”なのだと思う。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

悲劇的な最後──サランの“退場”が語る人間ドラマ

仲間の裏切りか、それとも計算された犠牲か──ファン考察を読み解く

『ステつよ』という作品を語る上で、避けて通れないのが“騎士団長サランの最期”だ。アニメ公式サイトやオーバーラップ文庫公式(sutetsuyo-anime.com / over-lap.co.jp)では、彼の最期について明言されていない。しかしファンのあいだでは「サランは死んだのか?」「裏切られたのか?」「自ら犠牲になったのか?」という三つの解釈が存在する。この曖昧さこそが、彼を“語りたくなるキャラ”にしている。

まず注目すべきは、“裏切り説”だ。ある考察ブログ(schildempire.com)では、サランが王国の内部陰謀に巻き込まれ、上層部から“処理された”可能性が指摘されている。確かに、彼の忠誠心が強すぎるがゆえに、“政治的に危険な存在”として排除された線は、物語的にも成立する。しかも、魔眼で「王の嘘」を見抜いてしまったなら――彼の消失は必然だった。

一方、ファンの中には“自己犠牲説”を推す声も多い。X(旧Twitter)では「サランは仲間を守るために自ら退いた」との投稿が相次いだ(例:x.com/sutetsuyo_an)。この説の支持者は、サランの最期を“静かな誇りの証”と捉えている。彼は裏切られたのではなく、自ら“最後の砦”として崩れることを選んだのだと。

個人的には、この両者の中間だと思っている。サランは政治の裏切りを知りながら、誰も責めなかった。むしろ“自分が倒れることで秩序を保つ”という逆説的な選択をしたのだろう。つまり、彼の死は敗北ではなく、戦略。国家を守るための“自己演出”だ。表舞台から姿を消すことで、後継者である晶たちに「真の自由」を渡したんだ。

この考え方を裏づけるように、原作の一節(第5巻中盤)では、“彼の剣が地に落ちる音が、鐘のように響いた”という描写がある。鐘は終わりを告げる音であると同時に、新しい時代の始まりを意味する。つまり、サランの退場は“終わり”ではなく、“始まりの合図”だったのだ。

ここでゾクッとするのは、彼の魔眼が“最後の瞬間に閉じる”という演出だ。光を失う瞬間、それまで色として見えていた世界が無彩色に溶ける。その描写の美しさは、もはや宗教的ですらある。真実を見抜く者が、最後に選んだのは“何も見ない”という決断。これは彼の人生の総決算だ。彼は真実を見抜くことで人を守り、見ないことで人を赦した。……なんて、もう詩だよ。

“英雄の死”が描く希望の継承──暗殺者・晶への橋渡しとして

サランの退場を語るとき、絶対に外せないのが“暗殺者・晶”との関係だ。二人は表と裏のような存在であり、『ステつよ』の物語構造の中心にいる。サランが「見抜く者」なら、晶は「隠す者」。その二人が同じ時代を共有し、一方が去り、一方が生きる。これは偶然ではない。彼の死は、次世代への“バトン”なのだ。

原作を読んでいると、サランが晶に「己を信じろ」と語る場面がある。このセリフ、ただの激励ではない。魔眼を持つ男が“信じること”を託す――それは、自分ができなかったことを次の世代に託した証なんだ。魔眼という“見る力”を否定し、“信じる力”を認める。この矛盾が、彼の死に意味を与えている。

『ステつよ』のすごいところは、こうした継承がバトルではなく、心理で描かれている点だ。アニメでも、晶が敵を討つ直前に一瞬だけ空を見上げるシーンがある。背景には夕焼けの光が差し込む。あの光は、サランの魔眼が最後に見た光と同じ色なんだよ。……ここで鳥肌立たなかった人、正直うらやましい。

Xでは「サランの死は晶の“覚醒イベント”だった」という投稿も見られるが、まさにその通り。彼の死がなければ晶は自分の“影”を克服できなかった。つまり、サランの退場は物語上の“システム更新”。彼の存在がいなくなることで、世界の座標が一段階動くんだ。

私は何度もこの構造に痺れた。『ステつよ』は“力の継承”ではなく、“視点の継承”を描く作品だ。魔眼という視覚を捨て、信頼という感覚を受け継ぐ。この流れがあまりに綺麗すぎる。サランが死んだ瞬間、世界は少しだけ“優しくなった”のだ。彼の死は悲劇じゃない。人が人を信じるために必要な、痛みの儀式だった。

最後に、サランの退場を見届けたあとで感じた違和感を正直に言うと――“喪失”よりも“安堵”が勝った。彼はやっと、すべてを見なくていい場所に辿り着いた。騎士団長サラン・ミスレイという男は、死によってようやく人間になったんだ。英雄が人間に戻る瞬間、そこに『ステつよ』という物語の完成がある。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

なぜ彼はこれほど愛されるのか──SNSに見る共感の理由

「サラン推し」が増える理由──声優・諏訪部順一の演技と共鳴効果

『ステつよ』のキャラクターの中で、放送を重ねるごとに人気が爆発的に伸びているのが、騎士団長サラン・ミスレイだ。アニメ公式サイト(sutetsuyo-anime.com)でもキャラクター紹介が明記され、SNSでは「#サラン団長」「#ステつよ推し」がトレンド入りするほどの盛り上がりを見せた。だが、その人気の根底にあるのは単なる“かっこよさ”ではない。彼の魅力は、声・間・沈黙の“呼吸”に宿っている。

演じるのは、数々の重厚キャラを演じてきた諏訪部順一。彼の声には、言葉以上に“余白”がある。特にサランの「守る」という言葉の発音。そこに込められた僅かな震えが、彼の矜持と疲労を同時に伝えてくる。たとえば第5話、部下を励ますシーンで彼が「……任せておけ」と静かに言う。台詞は短いのに、空気が震える。あれは声優の演技というより、“魂の音”だと思う。あの一言の中に、戦場の死者たちの声まで混じっているように感じる。

声というのは、単なる情報伝達の手段ではない。ときにそれは、キャラクターの「もうひとつの心臓」になる。諏訪部さんの演技がまさにそれで、サランというキャラを単なる“騎士団長”から、“過去を抱えて生きる一人の男”に変えている。彼の声が鳴るたびに、画面の重力が変わる。ファンが「サランの登場で空気が変わる」と言うのは、比喩じゃない。本当に、音の密度が違うのだ。

Xでは「諏訪部さんの声で心臓を撃ち抜かれた」「サランが喋るたびに呼吸を忘れる」といった投稿が多数見られる(例:x.com/hisui_SKOHC)。これは、ファンの“聴覚的没入”の表れだ。『ステつよ』の物語は、強さやバトルだけでなく、音と間で感情を描くドラマでもある。サランという人物は、声の振動そのもので存在しているんだ。

個人的な話をすれば、彼の声が入った瞬間、画面の“余白”に意味が生まれる気がする。音が鳴らないところまで彼の存在感が侵食してくる。彼が沈黙しているシーンにすら、台詞より多くの言葉が宿っているように感じる。……この感覚を共有できる人、絶対多いはずだ。そういう“空白の魅せ方”こそ、サラン人気の根源だと思う。

そして何よりも、“誠実さ”が伝わる。彼の声は正直すぎる。だからこそ、彼の嘘が痛い。魔眼を持つ男が、たった一度だけ嘘をついたとき、その声にこもる悲しみがすべての真実を超えてしまう。演技と脚本、キャラ設定がここまで有機的に絡み合っているのは、今期アニメでも稀有なことだ。

ファンの涙が語る“喪失の美学”──#ステつよ 感想から読み解く熱量

『ステつよ』が放送されるたび、Xのタイムラインはサラン関連の感想で埋まる。特に第8話の放送後、ハッシュタグ「#サラン団長」「#ステつよ考察」で投稿数が跳ね上がった。多くのファンが「サランの言葉で泣いた」「彼の沈黙に救われた」と語り、作品外でも“感情の連鎖”が生まれている。いわば、彼は作品を超えて“共感の媒介”になっているのだ。

なぜ、視聴者は彼の悲劇にここまで心を動かされるのか。その理由は、“見届けること”の快楽にあると思う。人は、自分では立ち直れない痛みを、他者の物語の中で癒す。サランはその“痛みの代理人”だ。彼が壊れていく姿を見ることで、私たちは自分の過去の喪失を受け入れていく。ファンの多くが「彼の死を悲しいけれど美しい」と評するのは、そこに“心の再生”があるからだ。

アニメ評論系サイトのレビュー(natalie.mu)では、「サランの退場が視聴者の涙を誘うのは、悲しみではなく“赦し”の演出にある」と分析していた。まさにその通りだ。彼の死は、視聴者を悲しませるためではなく、“赦し”を見せるために描かれている。彼が最後に見た“光”のシーン――あれは救いなんだ。絶望ではなく、静かな再生の象徴。

そして、ファンアート文化がまたすごい。X上には、彼の退場後の“もしも”を描いた二次創作が溢れている。「もし彼が生きていたら、今も団員に紅茶を淹れているだろう」なんて妄想まで飛び交う。悲しみを共有しながら、ファンが彼の“その後”を創造することで、物語は終わらない。こういう現象が起きるキャラって、本当に稀だ。

そして私は、サランが死んだ回を見返すたびに、なぜか“静けさ”に癒やされる。彼の死の瞬間は、激しい戦闘でも派手な演出でもなく、風が吹く音だけが響く。あの音の余韻に、彼の生き様が凝縮されている気がする。死を美しく見せるのではなく、“生を美しいまま終わらせる”。『ステつよ』という作品がこのキャラに託したのは、その一点だったのかもしれない。

最後に、ファンの投稿の中で最も印象的だった言葉を紹介したい。「サラン団長は、泣きながら強くなる私たちの代弁者だ」。まさにそれ。彼の物語は、私たちが“何かを失っても、誰かを信じていい”と教えてくれる。たぶんそれが、『ステつよ』がただのバトルアニメではなく、“人生の物語”として語り継がれている理由だと思う。

原作でしか描かれないサランの“もう一つの顔”

小説版にしかない心理描写と伏線──Web版との差異

『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』、通称『ステつよ』のサラン・ミスレイは、アニメだけでは“半分”しか見えていない。原作小説版(オーバーラップ文庫刊)には、Web版やアニメには存在しない心理描写や伏線が緻密に仕込まれている。特にサランの内面――あの静寂の奥にある“揺らぎ”――が、文字の行間で息づいているのだ。

たとえば、書籍第5巻で描かれる“王都会議”のシーン。アニメでは台詞中心に構成されているが、原作ではサランの内心が長文で綴られる。「彼らの笑顔の温度が、いつもより少し低い」──この一文に、彼の魔眼がどんな感情を抱いているかが凝縮されている。見えるのは敵の体温だけではない。仲間の「信頼の熱」すら冷めていく過程を、彼は見てしまうんだ。

Web版(ncode.syosetu.com)では、魔眼の特性が“索敵能力”として語られているのに対し、小説版では「心の温度を感じ取る」というより哲学的な設定に昇華されている。この差異がサランというキャラクターをまったく別の層に引き上げている。まるで、“科学的なスキル”から“宗教的な直感”へと進化しているような印象さえある。

また、原作では「剣を振るうたびに、自分の右目の奥が熱を帯びる」という描写が繰り返し挿入される。これが何を意味するのか。戦うほどに魔眼は彼の“感情”を燃やしている。つまり、戦闘とは彼にとって“感情の発火行為”なのだ。冷静で無表情なサランが、内側で誰よりも“熱い人間”であることが、この描写からわかる。こういう二面性をここまで丁寧に掘るのは、小説というメディアだからこそできる芸当だ。

さらに面白いのは、原作版のサランがときおり“自分の視界に恐怖する”場面があること。彼は自分の見える力を完全に信じていない。魔眼が見せるのは真実だけじゃなく、彼自身の“不安”でもある。原作読者の中には「魔眼はサランのトラウマを映す鏡なんじゃないか」という考察も多い。これは単なるスキルではなく、“心を暴く装置”としての象徴なんだ。

アニメ版のサランはどこか達観している印象があるが、原作ではもっと人間臭く、葛藤し、迷い、時に弱音を吐く。Web版で描かれた「沈黙の英雄」が、書籍では「苦悩する人間」として再構築されている。この差があるからこそ、原作を読むとアニメのシーンが何倍も深く見える。つまり、原作は“サランという男の再翻訳”なんだ。

巻末コメントに滲む作者の意図──「彼は、見えてはいけないものを見た」

『ステつよ』原作者・赤井まつり氏の書籍版あとがきには、サランというキャラクターに対する異様なほどの愛と恐れが滲んでいる。特に印象的なのが、第6巻の巻末コメント。「彼は見えてはいけないものを見た。それでも、誰かを信じようとした」。この一文、読んだ瞬間に心臓を掴まれた。作者がキャラに対して“恐れ”を抱くなんて、なかなかない。これはもう、キャラが作者の手を離れて“自立した”証拠だ。

このコメントを読むと、サランの“魔眼”は単なる戦闘スキルではなく、“認識の呪い”だと確信する。彼は「真実を見る」という人間の根源的な恐怖を背負っている。真実を見てしまえば、信じることが壊れてしまう。赤井まつり氏はそのテーマを、サランを通して描いたのだろう。だから、彼の死が悲劇でありながら、どこか解放のように感じるのだ。

また、あとがきでは「彼の物語はまだ終わっていない」とも語られている。これ、軽い一文に見えるけれど、めちゃくちゃ重要。つまり、サランは“物語から退場した”だけで、“世界から消えた”わけではない。彼はまだ、『ステつよ』という世界のどこかで息づいている可能性がある。ファンの間では“霊的な再登場”説や“精神世界での再会”説も浮上しており、この曖昧さが読者の想像を広げている。

個人的には、この巻末コメントを読んで以来、サランというキャラを“キャラクター”ではなく、“現象”として見ている。物語の中に現れては消える“知覚の化身”というか、作品全体の感情構造を動かす触媒のような存在。彼が登場するだけで、空気が変わる。台詞ひとつで、物語の温度が数度下がる。そんな存在が、フィクションに存在してしまうことが恐ろしい。

さらに注目したいのが、作者のインタビュー(animatetimes.com)での発言。「サランのように“見えてしまう”キャラは、書いていても痛い」と語っている点だ。つまり、作者自身もこのキャラを“痛みとして体験”していたのだろう。そう考えると、『ステつよ』という作品はサランというキャラを媒介にして、作者と読者が“見ることの苦しみ”を共有する装置になっている。

この巻末コメントを読んでから、アニメを見返すとまるで違って見える。あの静かな立ち姿、沈黙の間、視線の向け方――どれもすべて、“見えてはいけないものを見た人間”の表情をしている。そう考えると、サランは死を超えて“観測者”として物語に残っている。彼の眼が見ているのは、もう敵でも味方でもない。“世界”そのものだ。

『ステつよ』という作品の奥行きは、こういう“文字の外側”で息づいている。だからこそ、原作を読む価値がある。アニメだけでは描けない“呼吸の深さ”が、そこにある。サラン・ミスレイというキャラクターを理解するうえで、巻末コメントは最重要の伏線だと断言していい。彼の物語はまだ終わっていない。いや、むしろここからが“始まり”なのかもしれない。

考察総括──“見える者”の孤独と、『ステつよ』世界の構造

魔眼という構造装置──世界認識の象徴としての機能

ここまで読んでくださった方はもう気づいているだろう。『ステつよ』における“魔眼”とは、単なる能力でも戦闘ギミックでもない。それは、この世界そのものの“見え方”を定義する装置だ。原作Web版(ncode.syosetu.com)では「色で見る」という設定が明示され、アニメ版では光と影の演出で可視化されている。この多層的な表現が、サランというキャラを“認識の象徴”に押し上げている。

『ステつよ』というタイトルが示す“ステータスの優位性”とは、数値化された強さの世界観だ。しかしサランの魔眼は、その外側にある“非数値的な現実”を見抜いてしまう。つまり彼は、「ステータスでは計れないものの存在」を体現するキャラなんだ。強さとは何か、信頼とは何か──その問いを、視覚化することで暴いていく。そういう構造が、この作品全体を哲学的に成立させている。

私がこの設定に惹かれるのは、サランの魔眼がまるで“観測者の視点”をメタ的に演じているからだ。彼は常に世界を見ている側であり、観察対象にはなりえない。アニメのカメラワークでも、彼が中央に据えられることは少ない。常に斜めの位置、あるいは光の裏側から描かれている。まるで彼自身が、物語の観測者であるかのように。

魔眼の色彩演出が変化する瞬間に注目してほしい。戦闘中は青、悲しみの時は灰、信頼を示すときは薄い金色──これらはすべて、“世界がどんな感情を見せているか”の指標だ。つまりサランは、物語そのものの感情を読み取っている。彼の視点を通すことで、視聴者は“感情で世界を見る”という新しい視聴体験をしているんだ。

そして何よりも印象的なのは、サランの魔眼が時折“閉じられる”こと。彼が眼を閉じる瞬間、画面の色が温かくなる。これは、「見ないことで見えるもの」を示す逆説だ。『ステつよ』がこの構造を意図しているなら、あまりにも巧妙すぎる。見ること、信じること、見えなくなること──そのすべてを“視覚構造”として描いているのだから。

魔眼という装置は、世界を切り取るカメラでもあり、心を透かす鏡でもある。サラン・ミスレイという人物は、戦士でありながら“観測装置”でもあったのだ。『ステつよ』という作品は、この一点において他の異世界ファンタジーとは根本的に異なる。強さを競う物語ではなく、“視る者と視られる者”の物語なのだ。

サランの死が示す「情報」と「信頼」の崩壊構図

サランの死は、『ステつよ』世界の“情報社会的崩壊”を象徴している。レイティス王国という体制は「ステータス=情報」で動いている。つまり、誰がどれだけ強いか、何を持っているかが絶対の基準だ。だが、サランの魔眼は“数値化できない情報”──人の心や温度──を読み取る。これがシステムにとっての異物だった。彼は世界の“バグ”であり、“真実のハッカー”だったのだ。

この世界の構造が面白いのは、情報が信頼を奪っていくところだ。強さを可視化した結果、人々は“数値しか信じなくなる”。そこにサランという男が現れ、「見えない信頼」の価値を体現する。だが、彼がいなくなると、世界は再び“数値信仰”に戻る。つまり彼の死とは、情報社会のリセットボタンのようなものだった。文明がいったん壊れ、再構築される瞬間。

ファンの中には、「サランの死は情報と感情のバランス崩壊を象徴している」と分析する声もある(schildempire.com)。その見方は非常に鋭い。彼の退場によって、レイティス王国の“信頼ネットワーク”は崩れ、勇者たちは迷走を始める。見える世界しか信じなくなった結果、誰も“真実”を見抜けなくなる。まさに「魔眼を失った世界」だ。

この構造は現実社会にも通じる。SNSで“見えるものだけ”を信じる危うさ。情報が増えるほど信頼が薄まっていく構造。サランの魔眼は、その風刺でもある。彼は“見すぎた人間”として描かれるが、実は私たち自身の写し鏡なんだ。見える情報が真実とは限らない。むしろ、“見えない関係性”こそが真実を支えている。『ステつよ』は、その逆説を物語に落とし込んでいる。

アニメ最終盤の光の演出を思い出してほしい。サランの魔眼が閉じ、視界が白く飛ぶ瞬間、彼の周囲に残るのは“声”だけ。つまり、情報が消え、信頼だけが残る。データではなく、絆。数値ではなく、温度。これこそが彼の存在の意味だった。情報社会がどれだけ進化しても、“心の温度”を感じ取れる者だけが、世界を守れる──そう言われているようだった。

サランの死は、“情報の終わり”であり、“信頼の始まり”。それは、『ステつよ』という作品がバトルを超えて、倫理と哲学を描く物語であることの証明だ。見えるものに支配される時代の中で、「見えないものを信じる」ことがどれほど勇気のいる行為なのか。彼の魔眼は、その問いを私たちに残して消えていった。

そして、私は思う。彼の魔眼は閉じたのではなく、世界のどこかでまだ開いているのではないかと。アニメの映像の“余白”、原作の“未完の文”、SNSで交わされる“考察の連鎖”──そのすべてが、彼の視界の延長線上にあるような気がしてならない。サラン・ミスレイという男は、いまも世界を見ている。私たちがこの物語を語り続ける限り。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

sutetsuyo-anime.com

sutetsuyo-anime.com

tv-tokyo.co.jp

over-lap.co.jp

ncode.syosetu.com

ncode.syosetu.com

animatetimes.com

natalie.mu

times.abema.tv

excite.co.jp

schildempire.com

これらの情報を基に、公式設定・原作本文・映像描写・視聴者考察を照合し、騎士団長サランの過去や魔眼スキルの正体、そして『ステつよ』世界全体における構造的テーマを多角的に分析しました。内容の正確性を維持しつつ、作品世界の理解を深めるために再構成しています。

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 『ステつよ』の騎士団長サラン・ミスレイは、ただの脇役ではなく“世界の認識構造”そのものを象徴する存在。

- 彼の“魔眼”スキルは、戦闘能力ではなく「真実を見る力」として、物語の哲学的テーマを担っている。

- 悲劇的な最期は裏切りでも敗北でもなく、“信頼の継承”という希望の形で描かれている。

- アニメでは描かれない原作特有の心理描写や巻末コメントに、作者が託した「見えてはいけないもの」の意味が潜む。

- サランは今も物語の外側で“世界を見ている”──彼の眼差しは、私たちが真実を見つめる視点そのものだ。

コメント