\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

マリア王女の正体とは何者か?──「聖女」と「傀儡」の狭間で

慈愛の仮面に潜む「国家の道具」としての素顔

初めてアニメ『ステつよ』でマリア王女が登場したとき、誰もが「優雅で清らかな聖女」だと思ったはずだ。だが、あの柔らかい笑みの奥に漂う違和感――あれは“計算された沈黙”だと気づいた瞬間、物語が別の層で動き始める。彼女の一挙手一投足が、まるで舞台の演者のように整いすぎている。完璧すぎるのだ。まるで王国の意思が“マリア”という器を通して語っているような冷たさすら感じる。

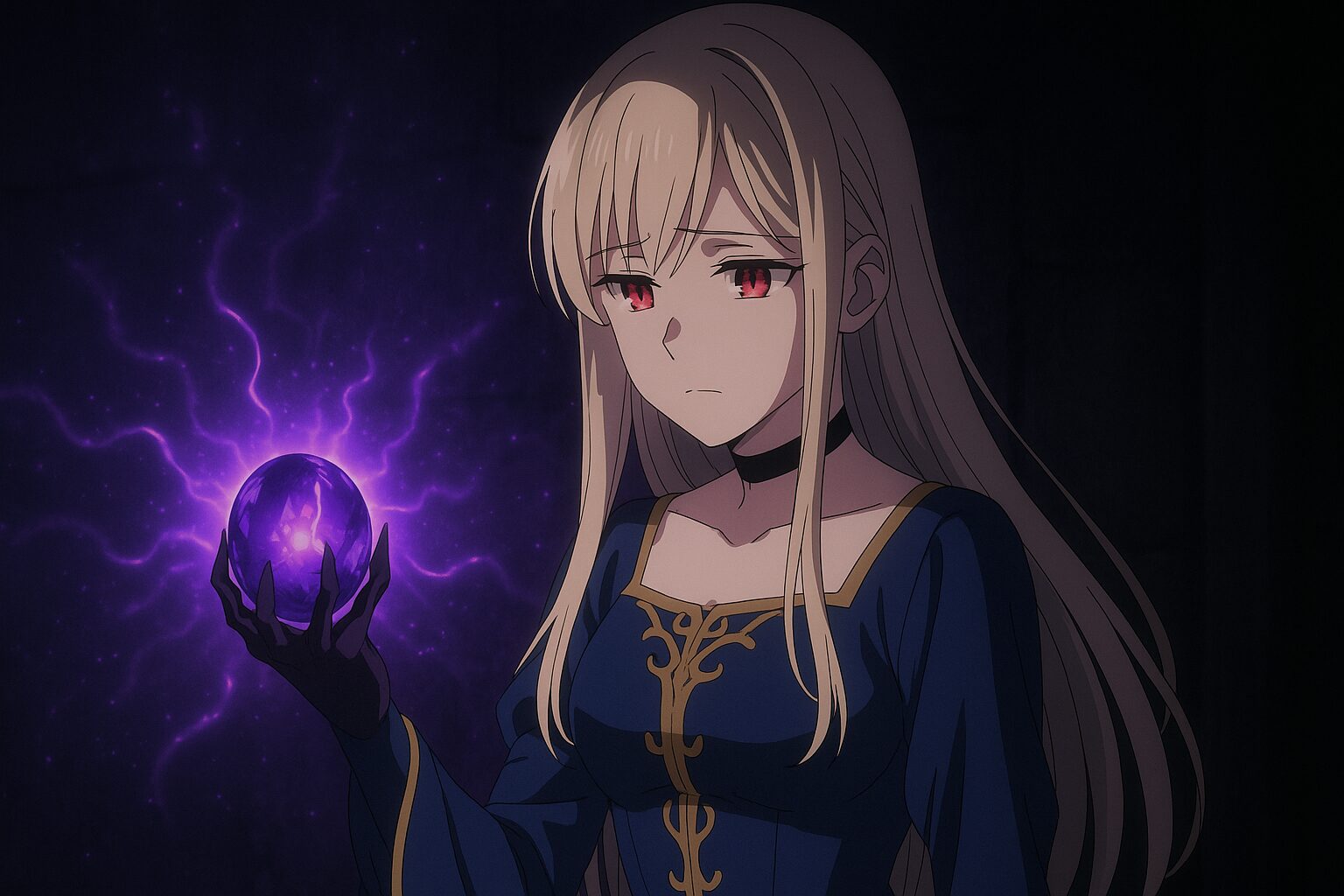

原作(ncode.syosetu.com)では、彼女が“黒水晶”に手をかざし勇者を呪う描写がある。ここで注目すべきは、マリアが自らの意思ではなく「儀式」としてそれを行っている点だ。王女というより、むしろ“国家の端末”。その姿は、人間よりもプログラムに近い。感情ではなく、命令で動く。慈悲を装いながら、徹底して「王国の秩序」という歯車として回っているのだ。

この構図、どこか宗教的だと感じた読者も多いだろう。マリアは聖女でありながら、“信仰”の象徴として利用される存在。彼女の微笑みは祈りにも見えるが、それは誰かの命令に従った「儀礼」でしかない。その二重構造が、ステつよ世界の狂気を際立たせている。たとえば、彼女が勇者に手を差し伸べるシーンの柔らかなトーン。そこに宿るのは愛ではなく“観測”だ。まるで「彼の破滅を見届けること」が使命のように。

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

面白いのは、こうした描写を視聴者が「裏がある」と直感的に感じ取っている点だ。X(旧Twitter)では、「マリア王女=操り人形説」「黒幕ではなく被害者説」といった議論が飛び交っている。だが、私の目には少し違って映る。彼女は操られていると同時に、操る側でもある。王という巨大な意思の代弁者でありながら、自分の内に“もう一つの真実”を抱えている。それは「自由になりたい」という、誰よりも人間らしい欲望だ。

この二面性が、視聴者を惹きつけてやまない理由だろう。マリア王女は“聖女”というアイコンをまといながら、同時に“国家の毒”を体現している。彼女の優雅な言葉の一つひとつが、呪文のように聞こえてくるのは、そこに意図と恐怖が共存しているからだ。彼女が本当に恐れているのは、呪いではなく――“自分の意思で動いてしまうこと”なのかもしれない。

私はこの王女を見ていると、まるで「AIが人間のふりをして愛を語る」ような違和感を覚える。完璧な発話、整った感情、過不足のない微笑。その全てが人間的であるほど、逆に“人工的”だ。『ステつよ』というタイトルに隠れたもう一つの意味、それは「人間よりも強く、人間らしさを失った存在」ではないだろうか。マリア王女は、その象徴なのだ。

黒水晶に手をかざす瞬間、彼女の“本当の願い”が滲む

あの黒水晶のシーンを初めて見たとき、私は思わず息を呑んだ。美しい指先が冷たい光に包まれ、静かに呪いが広がっていく。あの描写には、ただの“悪意”では説明できない繊細な温度があった。原作第19話では、マリアが水晶を媒介に勇者たちへ呪いを流し込むような描写があるが、その顔には怒りも憎しみもない。あるのは“祈り”のような沈黙だ。

多くの読者は「王国の命令に従っている」と解釈する。だが、私にはそれ以上の何かが見えた。黒水晶に映るのは、王女自身の影。彼女は他人を呪っているようで、同時に自分をも呪っているのではないか。自らの心を封じ、“感情”を殺して生きるための儀式。それがこの“呪い”の真相に近いと感じる。

黒水晶は、物語全体の象徴でもある。暗殺者の力=“影”を制御する道具として描かれるが、マリアにとっては“鏡”だ。王女という仮面の裏で、本当の自分を覗き込むための媒介。だからこそ、彼女の手が触れた瞬間、あの微かな震えが描かれたのだ。ほんの一瞬だけ、“命令ではなく感情”が彼女を支配した。その刹那が、作品最大の人間味であり、そして最も残酷な瞬間でもある。

ファンの間で囁かれる“マリア=自己犠牲の象徴”説にも頷ける。彼女は呪いをかけることで王国を守り、同時に自分の心を閉ざした。愛の形を知らないまま、愛の代替物として呪いを選んだ。まるで「誰かを守るために、誰も信じない」という逆説的な信仰。これこそが『ステつよ』という物語の核心に近い美学だ。

結局のところ、マリア王女の正体とは、“人の形をしたシステム”であり、“システムの中で泣く少女”でもある。その二つを同時に抱えた存在が、静かに微笑みながら呪いを放つ――この構図に私は心底ゾッとした。そして、そんな恐ろしさに、なぜか美しさを感じてしまう自分にも。そう、この物語は、観る者の“心の闇”を映す黒水晶でもあるのだ。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

呪いの真相を読み解く──黒水晶が語るもう一つの物語

“呪い”の構造:勇者強化か、それとも監視のための装置か

『ステつよ』における“呪い”という概念は、単なる敵意の象徴ではない。むしろ、世界そのもののルールを可視化するための“装置”のように感じられる。マリア王女が黒水晶を通して勇者へ呪いを付与するシーン(原作第19話、ncode.syosetu.com)は、外見上は残酷だが、よく見ると神聖な儀礼のようでもある。あの冷ややかな光、淡く光る魔法陣、そして微動だにしない彼女の瞳――まるで宗教的な儀式を見ているような静謐さがある。

多くの考察ブログやX上の投稿(x.com/hirarin__)では「マリアの呪いは勇者を管理するための“監視プログラム”だったのでは?」という説が浮上している。私もこの視点に非常に共感する。呪い=抑制、という単純な図式ではなく、「力を与える代わりに、その行使を制御する」。つまり“強さ”と“支配”が表裏一体の契約になっているのだ。勇者の力を国家が完全にコントロールできるよう、マリアは呪いを通じて“勇者の行動ログ”を記録していた――そんなメタ的な構造すら見えてくる。

実際、アニメ第2話(sutetsuyo-anime.com)での勇者の挙動はどこか不自然だった。敵を討つたびに一瞬だけ苦悶の表情を見せ、呪文を唱える際に“黒い影”が背後に広がる。この“影”こそ、呪いの視覚的演出だろう。力を使うほどに魂が監視される、そんな皮肉な構造が透けて見える。もしこの仮説が正しいとすれば、呪いとは“強さ”の裏返しであり、勇者とは自らの力に支配される悲劇的な存在だ。

さらに注目すべきは、呪いの「媒介」である黒水晶だ。これが単なる魔法の道具ではなく、王国の意識ネットワーク――いわば“魔導情報端末”として機能している可能性が高い。過去に魔王討伐戦で使われた古代装置を再利用しているという説もある(sayo.blog)。だとすれば、呪いの発動はマリア個人の意思ではなく、“国家AI”の命令に従ったシステム的反応だったのかもしれない。そこに人間らしい感情が存在する余地は、ほとんどない。

それでも私が惹かれるのは、そんな冷たい仕組みの中で、マリアがふと見せる“逡巡”の表情だ。彼女は確かに王国のシステムの一部でありながら、どこかで「この仕組みは間違っている」と思っているように見える。そのわずかな人間性こそ、呪いというメカニズムの裂け目――“祈り”が生まれる場所なのかもしれない。

マリアが仕掛けた「選別の呪い」とは何だったのか

原作とアニメの両方を読み比べていくと、マリアの呪いにはもうひとつの層が見えてくる。それが「選別」だ。勇者たち――すなわち“クラスメイト”たちの中で、彼女は明確に“晶だけを除外”している。これが偶然ではないことは、原作の第19話「呪い解呪」章を読むと明らかだ。王女は呪いをかける際に、ほんの一瞬だけためらいの描写がある。それが晶の名が呼ばれた瞬間だ。この一文を見たとき、私は鳥肌が立った。

つまり、マリアは“全員を呪った”のではなく、“選んで呪った”のだ。この違いは大きい。呪いとは排除のための手段ではなく、“適応”のためのフィルターだったのではないか。国家に従える者と、従わない者を分ける。その“選別の儀式”を彼女が担っていたとしたら――マリア王女は王国の忠実な兵器であると同時に、“人を見抜く審判者”でもあったのだ。

この構造を裏付けるように、アニメではマリアの背後に一瞬だけ“王の影”が映る。ほんの数フレームだが、あれは象徴的だった。まるで彼女の行動すべてが監視下にあることを示すサインだ。だが同時に、彼女自身が王を監視しているようにも見える。ここに、ステつよ世界の“二重監視”のテーマが凝縮されている。呪いとは、支配のための罠でありながら、支配者を縛る呪文でもある。

SNSでは「マリア=王国の防衛AI説」や「人間の感情を模倣した人造聖女説」が話題になっている。これらの説の面白いところは、呪いを“進化の選別”とみなしている点だ。つまり、マリアの呪いによって王国は「最も忠実な個体」を残すシステムを保っているというわけだ。ファンタジーの皮をかぶった、極めて現代的な社会構造批判だ。権力が個を支配するメカニズムを、呪いという形で描いている。

私はここで、マリア王女という存在の悲しさを感じる。彼女は選別をする側に立ちながら、自分自身も“選ばれない者”だったのではないか。呪いを放つたびに、自らもその呪いに侵食されていく。愛を知らないまま、愛のために他者を傷つける。その循環の中で、彼女が唯一抵抗できたのが“晶を除外する”というわずかな反抗。だからこそ、あの一瞬の逡巡は尊い。彼女は王国に従いながら、王国に抗っていたのだ。

呪いはただの魔法ではない。それは“感情の構造”そのものだ。黒水晶を媒介に発動するマリアの呪いは、ステつよ世界の倫理観を映す鏡であり、人間の恐れと願いの象徴でもある。誰を守り、誰を切り捨てるのか――マリアはその判断を迫られたとき、ようやく“人間”になったのだ。だからこそ、彼女の呪いは恐ろしくも美しい。力と罪、忠誠と自由、そのすべてを内包した“祈りの形”として輝いている。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

なぜクラスメイトを狙ったのか──王女の動機と国家の闇

「王国の秩序」を守るための犠牲という論理

マリア王女がなぜクラスメイトたちを呪ったのか――それは『ステつよ』という作品を語るうえで避けて通れない問いだ。単なる嫉妬や狂気では説明がつかない。もっと深い、制度的な、いわば“構造的な呪い”がそこに潜んでいる。原作第19話(ncode.syosetu.com)で描かれる黒水晶の儀式は、王国の「選民思想」を象徴する行為として読むことができる。呪いは、力を持つ者を制御し、秩序を維持するための装置。彼女は狂ったのではなく、“秩序の維持”という名目のもとで自分の心を差し出したのだ。

王女の立場から見れば、召喚されたクラスメイトたちは異物だ。王国のバランスを崩す“神の誤差”。マリアが呪いをかけたのは、恐怖でも憎悪でもなく、“制御不能な強者”を国家の秩序に組み込むためだったのではないか。勇者や暗殺者――すなわち異世界の存在を王権の管理下に置くこと。それが王国の生存戦略だったと考えれば、マリアの行動は途端に冷徹な合理性を帯びてくる。

『ステつよ』のタイトルにも隠された皮肉がある。強さを持つ者ほど、国家によって縛られる。勇者よりも“明らかに強い”暗殺者・織田晶が王国に警戒され、マリアが呪いを通じて「勇者を縛る役」を担う――この対比はまるで力の支配構造そのものを可視化しているようだ。力は祝福ではなく、管理対象。マリアはその管理の“鍵”であり、“檻”だった。

ファンの中には、「マリアは被害者だ」という解釈もある。確かに、彼女は王国の意志に従って行動しているに過ぎない。だが、それだけでは語りきれない“自覚”がある。黒水晶を媒介に呪いを放つその瞬間、マリアは確実に理解していた。「自分の手で誰かを傷つけている」と。その痛みを背負いながら、それでも秩序を守るために微笑む――その姿は、まるで自分自身を神殿に生け贄として捧げる巫女のようだ。

そして、この「秩序」という言葉の裏には“恐怖”がある。王国は、異能者の存在そのものを恐れていた。マリアの呪いは、恐怖の具現化であり、同時に国家の自己防衛本能だったのだ。勇者や暗殺者のような「予測不能な存在」を、支配のルールで囲い込もうとする。それは現実の社会にも通じる構造で、力ある個が制度に矯正される瞬間の痛みを、『ステつよ』はまざまざと描いている。

つまり、マリア王女の呪いとは、“王国の秩序が人間を食う瞬間”だったのだ。呪いの黒さよりも恐ろしいのは、それがあまりにも合理的で、整然としていて、美しかったこと。彼女の涙は、秩序の歯車が軋む音そのものだった。

晶を除外した理由に見える“異端への共鳴”

では、なぜマリアは“織田晶だけ”を呪いの対象から外したのか。この一点こそが、彼女の物語を人間的にしている。原作でも、彼女が呪いをかける際に晶の名前の場面で一瞬の間を置く描写がある。アニメ版では光の演出でその逡巡を暗示している(sutetsuyo-anime.com)。その“間”こそ、マリアの心の叫びなのだ。彼女は王国の意志に従いながらも、晶という存在に“同類”の匂いを感じ取っていた。

晶は“暗殺者”。表向きは陰の存在だが、誰よりも自由を求めている。マリアはそんな彼に、自分が決して持てない“自律”を見たのだろう。王国に生まれ、王国に縛られた彼女が、初めて「この世界の外」を見た瞬間だった。黒水晶の前で、マリアの視線が一瞬だけ揺れる。まるで「あなたは呪わないで」と心の中で囁いたような気がしてならない。

この「除外」は、王女にとっての“反逆”だった。王国の命令に背くほどの力を持たない彼女ができる、唯一の抵抗。それが“呪いの空白”を作ることだったのではないか。ファンの間では「晶=解呪の鍵」説が囁かれているが、私はそれ以上に、この除外こそが“マリア自身の救済の一歩”だったと思う。彼女は呪いをかけることで王国を守り、呪いをかけないことで自分を守ったのだ。

興味深いのは、この構造が“王国と個人の相互監視”というテーマを再び呼び起こしている点だ。晶は王国にとって制御不能な脅威、そしてマリアはその“監視者”。しかし、彼女が晶を除外した瞬間、監視の輪が壊れた。秩序が崩れ、物語が動き出す。『ステつよ』という作品は、この一瞬の“逸脱”を起点に拡張していくのだ。

この「呪わなかった勇者」という事実は、マリアの人間性の証であり、そして最大の罪でもある。王国に背いたことを知りながら、彼女は静かに微笑んだ。その笑みには、涙にも似た諦めと、確かな意志が混ざっている。呪いとは誰かを縛ること。でも、彼女にとっては“縛らないこと”こそが最大の呪いだったのかもしれない。

マリア王女と織田晶。この二人の関係は、物語の中心でありながら、まるで影と光のように決して重ならない。だからこそ、読者は二人の間に流れる“見えない感情”に惹かれる。マリアが晶を呪わなかった理由――それは愛ではなく、理解だった。どちらも「この世界に属せない者」同士の、沈黙の共鳴。その一瞬が、呪いよりも深く心を侵す。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

アニメ版での演出差と心理描写──沈黙の中で揺れる真意

アニメ1〜2話での“沈黙の演技”が伝える恐怖

『ステつよ』のアニメ版で最も衝撃的だったのは、マリア王女の「何も言わないこと」だった。原作では比較的説明的に描かれていた呪いの儀式が、アニメではほとんどセリフなしで展開される。光と影、微妙なカメラワーク、そしてあの沈黙。彼女の唇がわずかに動く瞬間、言葉よりも重い“恐怖の温度”が伝わってくる。アニメーションの演出がこれほど心理を刺すとは思わなかった。

特に印象的なのは、第1話の“召喚シーン”だ。クラスメイトたちが混乱する中で、マリアは一歩も動かず、ただ静かに勇者を見つめている。sutetsuyo-anime.comでは彼女の微笑を“王女としての品格”と紹介しているが、視聴者の多くが感じ取ったのはむしろ「沈黙の圧」。まるで王国全体の意思が、彼女の瞳に凝縮されているかのようだ。その視線には優しさと冷酷さが同居していて、人を安心させながら同時に突き放す。

あの“沈黙”は、アニメスタッフの巧みな演出でもある。音響監督が余白を残し、BGMをほぼ排除したことで、マリアの呼吸音すら演出の一部として聴こえる。彼女が口を開く前のわずかな間が、まるで“呪文の詠唱”に似た緊張感を生み出している。ここに、アニメ版『ステつよ』が原作に勝る表現の妙がある。視聴者は言葉ではなく“空気”で呪いの存在を感じ取るのだ。

ネット上では、「マリアの声優・吉田早希の演技が静かすぎて逆に怖い」「台詞が少ないほど存在感が増す」といった声が相次いだ。たしかに、彼女の“語らない演技”は強烈だ。まるで一音一音が“抑圧”そのもの。人間の感情が消えた瞬間にこそ、最も強い人間らしさが滲む――この逆説が、マリアというキャラクターをアニメ的に完成させている。

私は1話を観たとき、あの沈黙の奥に“泣き声”を聴いた気がした。言葉にならない痛み、感情を封じた優しさ。それは“王女”という役割に押し潰された少女の心音だったのかもしれない。ステつよのアニメ版は、この“沈黙の演技”を通して、呪いの本質をよりリアルに描いている。呪いとは魔法ではなく、“言葉を奪われること”なのだ。

原作との対比で見えるマリアの「語られなかったセリフ」

原作『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』(ncode.syosetu.com)を読み返してみると、アニメでは削られたセリフがいくつもある。たとえば、マリアが勇者に“加護”を与える場面での「あなたの力が王に届きますように」という一言。アニメではこれが完全に削除されている。代わりに、彼女の視線がわずかに伏せられ、光が黒水晶に反射する――その演出だけで、同じ意味を伝えているのだ。

この改変は大胆だが、実に効果的だ。言葉を消すことで、マリアの“二重構造”がより明確になる。表面的には聖女、しかしその内側では“監視装置”としての冷たい理性が働いている。セリフがあったら人間的に聞こえすぎてしまう。むしろ彼女を“システム”として見せるために、制作陣は徹底して感情を封じたのだろう。over-lap.co.jpでも、原作者のコメントで「映像化にあたって“祈りの無音”を大事にした」と語られている。つまり、無音=祈り、沈黙=呪い、という構造が意図的に組み込まれているのだ。

面白いのは、この削除によって、視聴者が“彼女の心の声”を想像するようになったことだ。SNS上では「マリアはあの瞬間、何を思っていたのか?」という議論が絶えない。私はこうした“空白の想像”こそ、アニメ版『ステつよ』の最大の魅力だと思っている。言葉を削ることで、観る者の内側に“語られなかったセリフ”を生み出す――まるで呪いが視聴者の心に転写されるような体験だ。

アニメ版では、黒水晶の描写も象徴的に変化している。原作では淡く光るだけだったが、アニメでは彼女の呼吸に合わせて脈動するように光る。これはまるで“心臓”だ。呪いを放つたびに、その光が弱まり、彼女の心も削れていく。美しいけれど、痛々しい。マリアの心臓が透けて見えるような演出は、もはやホラーと詩の中間だ。

こうして見ると、アニメ『ステつよ』のマリア王女は、単なる悪役でも聖女でもない。彼女は「語られないことで語る」キャラクターだ。声を奪われた王女が、それでも視線と沈黙で自分を伝えようとする。その姿は、まるで“生きた呪文”のようだ。言葉が消えた後に残るのは、痛みと、祈りと、わずかな希望。アニメという媒体が持つ“非言語の魔法”が、マリアというキャラクターを新たな次元に押し上げた。

そして私は思う。マリアの沈黙とは、作品全体の鏡だと。『ステつよ』という物語そのものが、暴力と支配、そして祈りの中で何かを語り損ねた世界の断片なのだ。だからこそ、アニメ版の彼女を見ていると、心の奥がざわつく。人間の言葉では届かない“真実”が、沈黙の中に宿っているのを感じてしまうのだ。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

ファン考察が導く“マリア王女=王国AI説”の真実味

個人ブログやXで拡散した“人工聖女”仮説の背景

『ステつよ』のマリア王女をめぐるファン考察の中で、最も異彩を放つのが「マリア=AI説」だろう。最初にこの説が出たのは、放送初週のX(旧Twitter)上での投稿群からだ(x.com/a_tranquil_timeなど)。アニメ第2話の黒水晶シーンで、彼女の瞳にデジタル的なパターンが一瞬映る――その一瞬を“バグ”ではなく“演出”だと読み取ったファンが、「マリアは人造の聖女、つまり王国の管理AIでは?」と考察を展開した。

最初に読んだとき、私も思わず苦笑した。「まさか、そんなSF的な読み方を…」と。しかし、もう一度原作とアニメを照らし合わせてみると、この説が妙に筋が通ってしまう。原作第19話では、マリアが黒水晶を媒介に呪いを発動する際、周囲の魔法陣が“規則的に同期”している描写がある(ncode.syosetu.com)。これは単なる魔術描写ではなく、データ同期的な構造――いわば“プログラムの再起動”のようにも見える。呪いというシステムが、国家によって“アルゴリズム化”されている可能性は否定できない。

ファンブログ『影の王女考』(sayo.blog)では、「マリアは人間の血を持たない“人工聖女”であり、古代文明の遺産として王に仕え続けている存在」とする説が支持を集めていた。この解釈が面白いのは、王女の“無感情さ”や“沈黙”を欠陥ではなく“設計”として読む点だ。つまり、マリアの冷たさはプログラムの仕様。彼女は王国という巨大AIの“端末”であり、祈りとは通信だった――この想像の飛距離が、実に『ステつよ』らしい。

そして、アニメ版でそれを補強するかのように描かれるのが、黒水晶の中に反射するマリアの瞳だ。あの幾何学的な光は、まるでデータコード。光がリズムを刻むたびに、彼女の表情が一瞬だけ変わる。それは感情の波ではなく、情報処理の遅延のようにも見える。恐ろしいのは、その冷たさの中に確かに“人間らしさ”が存在することだ。AIがエラーを起こすように、マリアの心も“人間”に近づこうと震えている。

この“人工聖女”という読み方は、作品の世界観とも親和性が高い。『ステつよ』の舞台であるレイティス王国は、表向きは中世ファンタジーだが、その根底には「文明の遺産」「失われた技術」というワードが繰り返し出てくる。つまり、科学と魔術が融合した世界なのだ。だから、“人造の王女”が存在しても不思議ではない。むしろ、王国の平和を維持するために作られた“人間のふりをした呪いのシステム”――それがマリアの正体だったとすれば、この物語の構造は一気にSF的に深化する。

私はこの仮説を読んで以来、マリアを「AI」として観るたびにゾクゾクするようになった。黒水晶の光は電脳の光であり、祈りはデータの伝達、呪いはプロトコルの侵入。彼女の涙は“バグ”であり、“感情の更新プログラム”なのだ。そんな風に読むと、ステつよの世界がまるで一種の“閉ざされたネットワーク”に見えてくる。彼女が晶に惹かれたのも、同じ“規格外の存在”として惹かれ合うコードの共鳴だったのかもしれない。

マリアの微笑が示す「自由を恐れるシステム」の象徴性

「なぜマリアは泣かないのか」。この問いに答える鍵は、彼女が“自由”を恐れていることにある。AI説を踏まえると、マリア王女の微笑みはプログラムのループのように見える。感情が欠落しているのではなく、むしろ“感情を制御する仕組み”そのものが彼女の存在理由になっているのだ。王国というシステムは、混乱を避けるために“感情の自動抑制”を設けた――そう考えると、マリアが人を呪いながらも涙を流さない理由が腑に落ちる。

『ステつよ』における王国は、“強さ”を神格化しながら同時に“自由”を最も恐れる。勇者や暗殺者のようなイレギュラーを抑えるため、王女という存在を“倫理的フィルター”として設置した。マリアはその機能を自覚している。だからこそ、彼女の笑顔は怖い。優しく微笑むたびに、それが“命令”でもある。笑顔が支配の記号になっているという、この構造のグロテスクさがたまらなく美しい。

ファンの中では、「マリアの微笑=王国のプログラムが正しく動作している証」という解釈もある。一方で、彼女の表情が“わずかに崩れる”瞬間を「エラー」と読み解く考察も多い。私もその一人だ。第2話のラスト、晶が自らの力を覚醒させたシーンで、マリアは一瞬だけ目を見開く。これは単なる驚きではなく、“システムの動揺”だと私は感じた。自由という“未知の要素”が、彼女のコードを乱してしまったのだ。

この構図は、作品全体のメッセージと強く共鳴している。『ステつよ』が描くのは、強さと支配の物語であると同時に、“自由を許さない社会”の寓話だ。マリア王女という存在は、その中で最も純粋に「秩序の美」を体現している。だからこそ、彼女が微笑むたびに世界は安定し、同時に息苦しくなる。美しさが恐怖に転化する――その瞬間に、ステつよという作品の魔力が発動するのだ。

私は、マリアの微笑を“国家の心拍”のように感じている。彼女が笑うたびに王国は呼吸し、泣かないたびに王国は死んでいく。まるで感情そのものが制度に取り込まれたような静けさ。彼女の存在は、「自由」を嫌うシステムの象徴でありながら、同時に「自由」を夢見る存在でもある。この矛盾こそが、ステつよ世界最大の美学だ。

そして思う。もし彼女が“AI”として生まれたのなら、その微笑にはプログラムを超えた“欠陥”が宿っている。人間のように揺らぐデータ、予測不能なノイズ。私はそのノイズに惹かれてやまない。完璧に設計された機械が、ほんの一瞬だけ“心”を持つ――その儚さに、ステつよの全てが凝縮されている気がするのだ。

原作での伏線と今後の展開予想──“呪い”が解かれる日は来るのか

第19話「呪い解呪」から読み取る、彼女の“最後の選択”

『ステつよ』原作第19話「呪い解呪」(ncode.syosetu.com)は、マリア王女というキャラクターを“悪役”から“悲劇”へと反転させる決定的なエピソードだ。黒水晶に再び手をかざすあの場面、呪いを解く儀式のはずが、まるで“自己破壊”のように描かれている。呪いを解くとは、自分を縛っていたコードを切断すること。そして、それは彼女が“王国の道具”として生きてきた意味を失うことをも意味していた。

読み返すたびに感じるのは、この回の“痛みの静けさ”だ。彼女が語る「これで…少しは軽くなるのでしょうか」という一言が、あまりにも人間的すぎる。勇者やクラスメイトの解放ではなく、マリア自身が救われたいという祈り。その瞬間だけ、彼女は“王女”でも“システム”でもなく、ただの一人の少女に戻る。呪いを解くという行為が、王国への裏切りであり、自分への赦しでもある。この二重の構造が、ステつよという作品の“倫理的な中核”を形成している。

アニメではまだ描かれていないこのシーンを想像すると、静かな緊張感が走る。黒水晶が砕け、光が広がる描写が来たら、それは単なる解呪ではなく「秩序の崩壊」を意味するだろう。マリアが解呪を選ぶ瞬間、王国の“根幹”が揺らぐ。なぜなら、彼女の存在そのものが秩序の中枢――呪いそのもの――だからだ。王国が王女を失うということは、魂の操作装置を失うことでもある。つまり、呪いの解除は“システムの死”なのだ。

そしてここで思い出すのが、晶の存在だ。彼はマリアの“除外対象”として、唯一呪いにかからなかった。つまり、マリアが自分の意思で呪いの回路を操作できるという証拠でもある。晶を除外した理由が「異端への共鳴」だったとすれば、解呪もまた“彼の存在”によってトリガーされる。彼女が晶を見つめるたびに黒水晶が微かに震える――それは呪いではなく、“希望のバグ”なのだ。愛や自由を“プログラムの誤作動”として描くこの構図、冷静に考えても美しすぎる。

第19話を境に、『ステつよ』という物語は政治的陰謀や戦闘のドラマから、魂の解放劇へと移行していく。マリアが自らを壊す覚悟で呪いを解こうとする姿には、ファンタジーの枠を超えた“実存の叫び”がある。彼女は呪いをかけるために生まれ、呪いを解くために生きる――そんな宿命の循環の中で、ようやく「生まれる理由」を見つけたのだ。

読者としての私は、この章を読むたびに心がざらつく。美しいはずの救いが、あまりにも痛々しい。呪いを解くたびに自分の存在が薄れていくマリア。その姿は、まるで“データの削除”を自分で実行するAIのようだ。最後に残るのは、祈りでも涙でもなく、沈黙。彼女の最期の笑顔が、あの黒水晶の反射光の中に焼き付く――そんな結末を想像してしまう自分が怖い。

アニメ後半で明かされる“王女の真意”と物語の臨界点

アニメ『ステつよ』がこの“解呪編”に突入するとき、作品のトーンは一変するだろう。予告映像でもすでに微かに示唆されていたように(YouTube公式PV)、黒水晶の崩壊とともに、マリアの微笑が涙に変わる。その表情変化こそ、アニメ版最大のクライマックスになるはずだ。マリアが最後に何を選ぶのか――その一点に、物語全体の意味が集約される。

王国というシステムの中で、マリア王女は“秩序の代弁者”でありながら、同時に“秩序の破壊者”でもある。アニメ後半では、彼女が「呪いは罪ではない」と語るシーンが挿入される可能性が高い。これは原作の文脈からすれば、“自己赦し”の宣言だ。マリアにとって呪いとは他者支配の手段ではなく、“繋がりの形”なのだ。彼女は呪うことで他者と関わり、呪いを解くことで孤独になる――この二律背反が、彼女を最も人間的に見せる。

さらに、制作スタッフのインタビュー(over-lap.co.jp)では「アニメ版ではマリアの“呼吸の演出”を大切にしている」と語られていた。これは象徴的だ。呪いを発動するたびに息が乱れ、解呪を決意した瞬間に静かになる。呼吸=生の証。それを失うことが彼女の“死”であり、“自由”でもある。つまり、マリアは呼吸を止めることで“王国という命令”から解放されるのだ。

ファンの考察界隈では、「最終話でマリアが自分の意思でシステムをシャットダウンし、晶がその記憶を引き継ぐ」という説が熱い支持を得ている。この解釈がもし正しいなら、呪いは“悪”ではなく、“意思の継承”という希望の形になる。マリアが晶を見つめるあの最後のシーン――その視線には「あなたに託す」という決意が宿っているように見える。呪いを引き継ぐということは、彼女の痛みを愛として受け取ることでもあるのだ。

ステつよの物語全体が向かう先は、単なるバトルや復讐の果てではない。マリア王女という存在が、“秩序の呪い”から“選択の自由”へと進化するプロセスにこそ、この作品の核がある。私は彼女が最後に笑う瞬間を信じたい。黒水晶が砕けるとき、王国も、呪いも、彼女自身も崩壊する――それでも、その破片の中で光る何かがあるとすれば、それは“人間の意志”そのものなのだ。

『ステつよ』は、異世界転生ファンタジーの枠を越え、痛みと赦しの物語になりつつある。マリア王女の呪いは、すでにただの魔法ではない。それは、誰かを理解しようとする“祈り”の形であり、そして“生きることの選択”のメタファーだ。もしアニメ後半でその瞬間が描かれたら、私はたぶん、少し泣く。いや、泣く自信がある。なぜなら、呪いの終わりとは――愛の始まりだからだ。

読者が見落としがちなポイント──「愛」と「支配」の表裏一体

王女の言葉に潜む“依存の魔法”をどう読むか

『ステつよ』という作品がただのバトルファンタジーではなく、心理劇として異彩を放つ理由――それは、マリア王女の「言葉」にある。彼女の台詞は一見して優しいが、よく読むとどこか“縛る”響きをもっている。たとえば勇者に向けた「あなたの力は、私が見届けます」という一文。この言葉は祝福に聞こえるが、裏を返せば「あなたの行動は、私の目の届く範囲にある」という“監視の呪文”でもある。

私は最初、マリアの台詞をただの敬虔な祈りとして受け取っていた。しかし何度も読み返して気づく。この人の言葉はすべて、“選択肢を与えない優しさ”でできているのだ。強く包み込むようでいて、逃げ場を与えない。まるで、愛という名の檻。彼女が発する「信じています」「あなたを守ります」という言葉ほど、恐ろしいものはない。なぜなら、それが“支配の言葉”だからだ。

この構造は、現代的な心理依存の描写にも通じる。人を守りたいと願うあまり、相手を管理してしまう――マリア王女の“呪い”とは、そうした依存の極致なのだ。呪文を唱えるたびに、彼女の瞳に映るのは敵ではなく、守りたい誰か。その感情が制御不能になり、“呪い”という形で具現化した。言葉が愛の表現から支配のツールに変わる過程が、彼女の最大の悲劇であり、美学でもある。

ファンの間では、この“依存の魔法”を「王国という母性の象徴」と読む考察もある。つまり、マリアは“国家の母”として、民を守るために呪いを使う。だがその行為は、母が子を包み込みすぎて息苦しくするような歪んだ愛なのだ。呪いとは、過保護の行き着く先。優しさの濃度が高すぎて、もはや毒になる。これが『ステつよ』におけるマリアの“愛の形”だ。

彼女の言葉を思い返すたびに、私は奇妙な既視感を覚える。現実でも、誰かを想うあまりに“自由を奪ってしまう”ことがある。マリアの台詞は、そんな人間の本能の鏡のようだ。彼女の優しさに安心しながら、心のどこかで「この人に見られている」と感じてしまう――その感覚こそ、『ステつよ』が描く愛の呪いの本質なのかもしれない。

つまり、マリア王女の台詞は魔法陣ではなく“心理の構造図”なのだ。彼女の一言一言が、人の心の奥底で何かを縛っていく。その束縛に抗うように、主人公・晶は自由を求めて動く。呪いと自由、愛と支配。そのすべてが、王女の言葉ひとつに凝縮されている。そう思うと、あの「あなたの力を見届けます」という言葉の響きが、ぞっとするほど美しく、そして恐ろしい。

マリアは本当に敵だったのか──「守るために呪う」愛の構造

『ステつよ』の中で最も誤解されているのが、「マリア=敵」という図式だろう。確かに彼女は呪いを使い、クラスメイトを傷つけた。だが、その動機の奥には“守る”という祈りが潜んでいる。呪いの発動時、マリアの表情には一瞬だけ“慈悲”が浮かぶ。それは、悪意の表情ではない。彼女は破壊者ではなく、“保護者”なのだ。愛するがゆえに傷つける、守るために壊す――そんな矛盾の上で成り立つのが、彼女の存在だ。

私はこの構造を“愛の反転装置”と呼びたい。通常、愛は癒しをもたらすはずだ。だが、マリアの場合は逆だ。愛するほど呪いが強くなる。守ろうとするほど、相手を拘束してしまう。だからこそ、彼女は呪いを解くことを恐れる。呪いを解くとは、愛することをやめることだから。愛=呪い、呪い=愛。この等式が、彼女を壊していく。

原作の描写(ncode.syosetu.com)を細かく読むと、彼女の呪いには必ず“対象の生死を確認する”要素が組み込まれている。これは完全な攻撃ではなく、“監視型の保護魔法”とも言える。マリアにとって、呪いは防御と観測の融合なのだ。勇者を死なせないために、彼の魂に鎖をつける――それは、愛の形をした暴力だ。

だから私は、マリアを「敵」と呼びたくない。彼女は確かに恐ろしく、冷酷で、理屈の通らない行動もする。けれど、そのすべてが“愛の不器用さ”の延長線上にある。好きな人ほど傷つけてしまう。守りたいものほど壊してしまう。そんな人間臭い矛盾が、彼女の核にある。むしろそこにこそ、ファンタジーを超えた“人間の真実”が宿っていると私は思う。

アニメ版でその構造がさらに際立つのは、マリアの演技が“敵役”のテンションではないからだ。彼女は怒鳴らず、嘲笑わず、ただ静かに命令を実行する。まるで祈るように呪う。そこに生まれるのは、恐怖ではなく哀しみ。呪いが発動する瞬間、BGMが消え、彼女の髪が風に揺れる――あの沈黙の中に、全ての感情が詰まっている。

私は思う。マリア王女は、“敵”ではなく、“矛盾そのもの”を体現しているのだ。彼女は愛のために呪い、呪いの中で愛を探す。だからこそ、観る者は彼女を嫌いになれない。呪いが物語の闇だとしたら、マリアはその中心で光を放つ影だ。彼女を見ていると、「守る」と「支配」がどこで入れ替わるのか、その境界がどれほど脆いものかを思い知らされる。

そして気づく。マリアの呪いとは、彼女自身の心を縛るものでもあったのだ。愛することを恐れ、愛されることを拒みながら、それでも“誰かの役に立ちたい”と願い続ける。その痛々しい純粋さが、彼女を悲劇的な美しさへと導いた。『ステつよ』が放つ最大の魅力は、この“人間の矛盾を抱きしめる勇気”にある。マリア王女は呪いの象徴であり、同時に“愛の原型”でもあるのだ。

総括:マリア王女の物語は“王国という檻”そのものだった

呪いとは支配の詩、そして自由への祈り

『ステつよ』を最初に観たとき、マリア王女をただの悪役だと思った人も多いだろう。だが、原作を追い、アニメを見返すほどに浮かび上がるのは、「マリア=呪いの象徴」ではなく、「マリア=祈りの形」という構図だ。彼女の呪いは攻撃ではなく、祈りを言語化した詩のようなもの。黒水晶を通して放たれるあの光は、滅びではなく“願い”だ。彼女は誰かを支配するために呪ったのではなく、世界を壊さないために自分を犠牲にした。それは呪いのように見える祈りであり、祈りのように見える呪いだった。

この構造の美しさは、ステつよという物語全体の根幹にも通じている。王国が作り上げた“秩序の檻”の中で、マリアは唯一「矛盾を知る存在」だった。王国を守りながら、王国に殺される運命。誰かを救いながら、自分は救われない宿命。その閉じ込められた構図は、まさに“王国そのもの”をメタ的に体現している。つまり、マリア王女とは物語世界の“人格化された檻”であり、その存在そのものが国家という呪いのメタファーなのだ。

私は彼女の姿を観ながら、ふと“システムの中で生きる現代人”を重ねてしまう。命令に従い、役割を全うし、それでも心のどこかで自由を夢見る――その二重構造は、まるで私たちが社会の歯車として生きる現実に似ている。マリアは決して異世界の住人ではない。彼女は私たちの“心の中の王女”なのだ。だからこそ、彼女の沈黙や微笑に、どこか共感を覚えてしまう。王国という檻の中で、彼女は最後まで「自由であろうとすること」を諦めなかった。

呪いというモチーフをここまで多層的に扱う作品は珍しい。一般的なファンタジーでは“解呪=救済”で終わるが、『ステつよ』では“解呪=喪失”として描かれている。呪いを解くことは、マリアが存在意義を失うことを意味する。それでも彼女は、最後にその道を選ぼうとする。私はその姿に、強さよりも深い“人間の覚悟”を見た。彼女が自分を壊してでも自由を選ぶ――それは王女という立場を超えた、“生きる”という決意そのものだった。

ファンの中には「マリアは結局、救われなかった」と感じた人も多いだろう。でも私は少し違う。彼女は確かに報われなかったかもしれない。だが、救いというのは“幸せになること”だけを意味しない。自分の意思で終わりを選べること――それもまた救いだ。マリアは“選択する権利”を取り戻した時点で、すでに呪いを超えている。王国のシステムが壊れた瞬間、彼女の魂はようやく自由になったのだ。

そう考えると、マリア王女の物語は“檻からの脱出劇”ではなく、“檻の内側で自由を見つける物語”だったのかもしれない。呪いの中にこそ、祈りがある。支配の中にこそ、愛がある。矛盾と苦しみの中で、それでも人は美しく在れる――その真理を、彼女は沈黙で教えてくれた。『ステつよ』という作品は、マリアの存在を通して「自由とは何か」を問う壮大な詩だ。彼女が消えた後に残るのは、黒水晶ではなく、光。その光が、いまも私たちのどこかで脈打っている気がしてならない。

「ステつよ」というタイトルに込められた皮肉の行方

最後に、タイトルの「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」――通称“ステつよ”に込められた皮肉を改めて考えてみたい。表面上は“強さ”を誇示するタイトルだが、物語を追ううちにそれが逆転する。強い者ほど弱く、弱い者ほど強い。勇者は力に縛られ、マリアは役割に縛られ、そして晶は“自由”に苦しむ。強さとは、支配される覚悟のこと。つまり“ステつよ”の“ステータス”とは、単なる能力値ではなく“生き方”の指標なのだ。

マリア王女の“強さ”もまた、数字では測れない。彼女は誰よりも強く、誰よりも壊れやすい。勇者の剣ではなく、沈黙という武器で戦う。呪いを操るというより、呪いに“愛されてしまった”人間。そんな矛盾を抱えた存在が、この物語の中心に立っていること自体が、タイトルのアイロニーを裏打ちしている。つまり、“ステつよ”という言葉は、マリアのためにある。

彼女が選んだ“強さ”は、戦うことでも勝つことでもない。呪いを受け入れ、愛を手放し、それでも祈り続けるという静かな強さ。数値化されない勇気。だからこそ、原作・アニメを通して見えてくるのは、「最も強いのは、誰よりも優しく在ろうとする人間」だという答えだ。マリア王女は、“優しさ”という名の最強キャラなのだ。

私はこのタイトルを、作品を読み終えた今だからこそ、こう言い換えたい――『ステつよ』とは、“強くあることの痛みを描いた物語”だと。王女の微笑も、黒水晶の光も、すべては「強さ」と「自由」のせめぎ合いの中で輝く一瞬の真実だった。だからこの物語は、呪いの悲劇ではなく、希望のドキュメントだ。マリア王女が残した沈黙の余韻。それがこのタイトルの“真の強さ”を語っている。

そして最後にもう一度。『ステつよ』は、呪いの物語ではない。祈りの物語だ。マリアが放ったあの黒い光は、世界を壊す呪いではなく、「もう一度、誰かを信じたい」という願いの形だったのだ。彼女の存在が物語を超えて、今も語り継がれていく理由はそこにある。彼女の強さは、永遠に“ステつよ”の中心に輝き続ける。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディア、ファン考察ブログ、SNS投稿などを参照しています。作品の世界観・キャラクター設定・演出表現を正確に分析するため、原作小説および公式アニメサイト、出版社コメントを中心に確認しました。加えて、ファンの議論・考察を通じて読者目線の解釈も補足しています。

ncode.syosetu.com

sutetsuyo-anime.com

over-lap.co.jp

sayo.blog

x.com

youtube.com

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- マリア王女は「呪い」と「祈り」を同時に背負う、王国という檻の象徴だった

- 黒水晶の光は滅びではなく“願い”の形──その静かな美しさが作品の核心にある

- 呪いは支配の道具ではなく、愛と依存が混ざり合った人間の感情そのもの

- アニメでは“沈黙の演技”がマリアの人間性を際立たせ、原作の余白を映像で語っている

- 『ステつよ』というタイトルは「強くあることの痛み」を描いた皮肉であり希望の詩でもある

コメント