「料理」と「数学」。一見交わらないこの二つを、物語の核に据えてしまったのが『フェルマーの料理』です。火と包丁が織りなす香りの世界に、フィボナッチ数列や黄金比が忍び込んでくる──そんな異彩を放つ作品は他にありません。

劇中で描かれる料理はただのレシピではなく、数式のように緻密に設計された“解法”。一皿一皿に込められた意味を読み解くと、キャラクターの心情や物語の伏線まで浮かび上がってきます。

この記事では『フェルマーの料理』に登場する代表的な料理一覧を整理し、さらにその背後に潜む「数学的メニューの秘密」に迫ります。単なるグルメ記事ではなく、“食と数理”が溶け合う不思議な体験へと誘います。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

フェルマーの料理とは?作品の基本情報と魅力

原作・ドラマ・アニメで広がる世界観

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

『フェルマーの料理』は、小林有吾による漫画作品で、講談社「月刊少年マガジン」で連載中の話題作です。2025年8月時点で単行本は既刊6巻、料理と数学を掛け合わせた斬新なテーマが注目を集めています。タイトルにある「フェルマー」とは、17世紀の数学者ピエール・ド・フェルマーを想起させる象徴的な言葉。その響きが、“数理的エンタテインメント”としての作品性を直感的に伝えてくれるのです。

この物語は、数学者の夢に挫折した青年・北田岳が、謎めいたカリスマシェフ・朝倉海と出会うところから始まります。舞台となるレストランKは、才能ある若き料理人たちが集まり、腕を競い合う実験場のような空間。ここで生み出される料理は、単なる調理ではなく「数式を解く」かのように緻密で、味覚と論理の交差点に立つような体験を私たちに届けてくれます。

2023年にはTBS系で実写ドラマ化され、高橋文哉と志尊淳がダブル主演を務め、Netflixでも全10話が配信されています。そして2025年7月からはテレビ朝日系「IMAnimation」枠でアニメ版の放送がスタート。実写、アニメ、原作それぞれでアプローチが異なり、視聴者にさまざまな角度から『フェルマーの料理』を味わわせてくれます。

ドラマやアニメで登場する料理は「岳のナポリタン」「甘鯛のポワレ“お茶漬け”」「南インドカレー」「フェルマーのペペロンチーノ」など多彩で、その背後には数学的な思考が潜んでいます。特にアニメ公式では“美しい計算式レシピ”というコピーが掲げられ、料理と数理の融合を前面に打ち出しているのが印象的です。

『フェルマーの料理』の魅力は、ただ“美味しそう”にとどまらないこと。黄金比やフィボナッチ数列といった数理的な美学がプレーティングに取り込まれ、料理は「問題を解く」ことに重ねられていきます。その発想が観る者の知的好奇心を刺激し、食欲だけでなく思考までも満たしてしまうのです。

原作、ドラマ、アニメ──それぞれの媒体で異なる表現がされるからこそ、「同じ料理なのにどう描かれ方が変わるのか?」という比較の面白さも生まれます。たとえば、同じ甘鯛のポワレでもドラマ版とアニメ版では調理手順や盛り付けのニュアンスに違いがあり、その差分から作品世界の奥行きを感じることができるのです。

キャラクターたちの関係性と料理に込められた想い

『フェルマーの料理』の中心にいるのは、主人公・北田岳と朝倉海。この二人の関係性が、作品全体のダイナミズムを生み出しています。岳は数学に夢破れながらも、数理的な思考を料理に応用しようとする青年。対する海は、天才的なカリスマシェフでありながら、どこか孤独を抱える人物です。二人の出会いは、まるで数式に新しい解法を与える瞬間のように鮮烈です。

レストランKに集う料理人たちは、単なる競争相手ではなく、岳を成長させる“変数”でもあります。孫六とのカレー作りではスパイスの組み合わせが“行列計算”のように語られ、ナポリタンの一皿には岳が見出した“比率の最適解”が宿ります。これらの料理はキャラクターの想いそのものを映し出し、味覚と感情が重なり合う物語となっていくのです。

特に印象的なのは、料理を通じてキャラクターが自分自身と向き合う瞬間です。岳が作る肉じゃがに込めた“家庭の記憶”や、海が示すプレーティングの“黄金比”は、ただの技術や知識ではなく、彼らの人生そのものを反映しています。料理と数学は、登場人物たちの心情を翻訳するための言語なのだと強く感じさせられるのです。

また、この作品の奥行きを支えているのは監修陣の存在です。ドラマでは田村浩二が料理監修を務め、数学的な部分では根上生也らが監修に関わり、リアリティと知性を両立させています。専門家の視点が加わることで、作品世界が単なるフィクションを超え、私たちが「本当に食べてみたい」「自分でも再現してみたい」と思える説得力を持つのです。

キャラクターたちが作る料理は、観る者に問いを投げかけます。「もし自分だったら、どんな数式で一皿を組み立てるだろう?」と。『フェルマーの料理』は単なるグルメドラマや料理アニメではなく、“数理と思考の物語”として私たちの感性に迫ってくる。だからこそ、一度知ってしまうと、原作もアニメも、そして再現レシピまでも手に取りたくなるのです。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

劇中に登場する料理一覧

岳のナポリタンと“数式的バランス”の秘密

『フェルマーの料理』の第1話から登場した「岳のナポリタン」は、作品の象徴とも言える一皿です。トマトソース、麺の太さ、具材のカット、塩加減──そのすべてを“変数”として組み合わせ、岳は自分なりの「最適解」を導き出していきます。単なる家庭料理のナポリタンが、彼の手にかかると「数式を解く」ような知的な輝きを放つのです。

ドラマ版では公式Xにレシピが公開され、誰もが家庭で挑戦できるように設計されました。そこに記された分量や工程のバランスは、まさに岳が“数理的に編み出した”もの。視聴者が真似をすることで「数学的思考がレシピに宿る」という体験を、自分の台所で再現できるのです。

ナポリタンは“庶民的な料理”の代表格であるにもかかわらず、岳はそこに黄金比のような美しい調和を見出そうとします。酸味と甘味のバランスは一次関数のグラフを引くかのようで、麺の量やケチャップの配分は、まるで変数の最適化問題を解いているかのようです。その探究心に、彼の“数学者としての血”が息づいているのだと感じました。

さらに面白いのは、このナポリタンが“岳自身の再出発”を象徴していること。挫折した数学を諦めず、別のフィールドで生かそうとする姿勢が、一皿の中に凝縮されています。だからこそ、この料理はただのメニュー紹介ではなく、彼の生き方を示す「数式的な宣言」なのです。

食べる側にとっては、ナポリタンの味が変わる瞬間は“答えが導き出された瞬間”と同じ。観る者はその皿の上に、岳が辿った計算の軌跡を追体験することになります。家庭の食卓に並ぶナポリタンが、ここまでドラマティックに感じられるのは、『フェルマーの料理』ならではの魔法でしょう。

甘鯛のポワレ“お茶漬け”に隠された黄金比

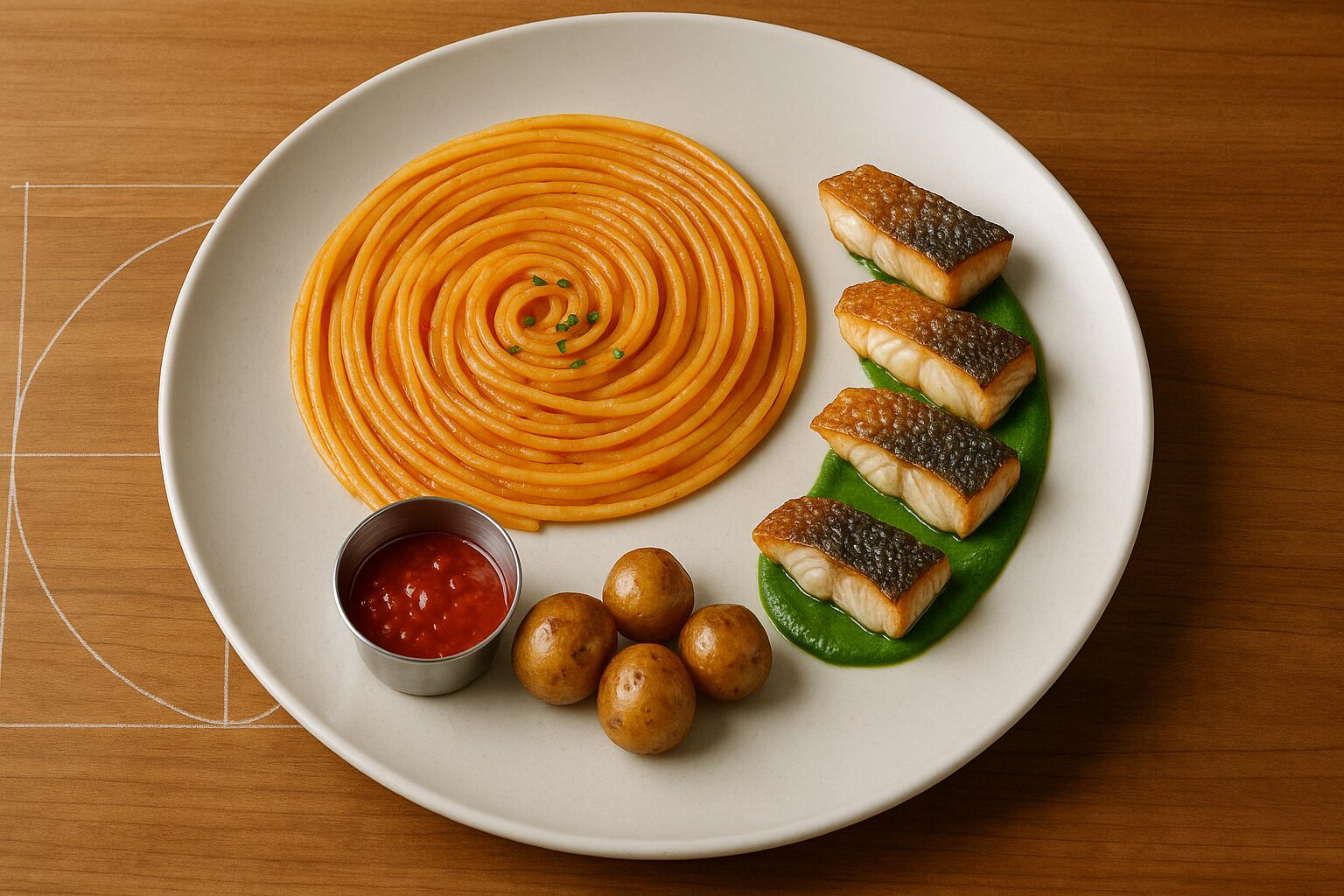

『フェルマーの料理』で一際印象的なメニューが「甘鯛のポワレ“お茶漬け”」です。香ばしく焼き上げた甘鯛に、上品なだしをかけていただくという和と洋の融合。この一皿がドラマとアニメで描かれ、公式InstagramやXでもレシピが公開されるほどの注目を浴びました。

しかし、ただの“美味しそうな料理”では終わらないのが本作の真骨頂。この甘鯛のポワレには“黄金比”の概念が取り入れられており、盛り付けの渦や具材の配置にフィボナッチ数列の美学が宿っています。まるで数式をグラフ化するように、美と秩序が皿の上に現れる瞬間は、観る者の心を震わせます。

アニメ版では特にこの盛り付けの工程が丁寧に描写され、ドラマ版とは異なる演出が加えられました。ドラマではリアルな質感と“食欲を刺激する映像美”が強調され、アニメでは“数学的な抽象性”が光る。二つの表現を比較することで、料理に込められた意味を二重に味わえるのです。

また、この料理は物語の中で岳にとって大きな転機を象徴しています。単なる技術や味覚の勝負ではなく、料理を「数理的に再構築する」ことで突破口を開いたのです。観客にとっては、この瞬間が『フェルマーの料理』がただのグルメ作品ではなく、知的なドラマであることを決定づける場面でもあります。

公式サイトやレシピ投稿を見て自分で挑戦した視聴者からは、「本当に黄金比の配置で美しく見える」「味覚と数学を両方味わえる」といった声も上がっています。こうした“再現性”は作品世界をさらに拡張し、読者や視聴者を巻き込んでいく仕掛けとして機能しているのです。

甘鯛のポワレは、まさに『フェルマーの料理』の精神そのものを象徴する一皿。美味しさの背後に、数式と哲学が静かに息づいている──そんな奇跡の交差点を、私たちは画面越しに味わっているのです。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

数学的メニューの秘密を解き明かす

フィボナッチ数列とプレーティングの美学

『フェルマーの料理』が他の料理作品と一線を画すのは、皿の上に“数学”が存在している点です。その代表的な例が「フィボナッチ数列」を応用したプレーティング。特にドラマ第7話では、岳が黄金比の渦を描くように具材を配置する場面が登場しました。料理人の勘や経験だけでなく、数学的な規則性が料理の美しさを決定づける──この視点が、観る者に新しい驚きをもたらします。

フィボナッチ数列は自然界の造形美としても知られています。貝殻の渦、ひまわりの種の並び方──その美しさを皿の上に再現したとき、料理は単なる食事ではなく、アートと数理の融合体となります。『フェルマーの料理』は、まさにその美学を物語に落とし込むことで「食べること=世界の構造を味わうこと」と語りかけているのです。

このプレーティングのシーンは、単なる演出ではありません。岳が“数理的に考える力”を料理へと変換した証でもあります。かつては数学の世界で証明を追い求めていた彼が、今は料理の世界で「美しい解」を形にしている。その変換点が“黄金比の一皿”なのです。

実際、放送後には「フィボナッチ数列 盛り付け」「黄金比 料理」といった検索が急増し、SNSでも再現チャレンジが広がりました。作品が提示した「数学的料理」は、物語を超えて視聴者の生活にも影響を与えているのです。美味しさと数理の調和──それは一度体験してしまうと、ただの料理では物足りなくなるほどの中毒性を持っています。

『フェルマーの料理』におけるフィボナッチ数列は、単なる数学的トリビアではなく、キャラクターの成長や哲学を象徴する装置でもあります。料理と数学、二つの領域をまたぐことで、“食べることの意味”を新たに書き換えてくれるのです。

数式のように設計されたレシピという概念

『フェルマーの料理』のもう一つの革新は、“レシピを数式のように設計する”という発想です。アニメ公式サイトでも「美しい計算式レシピ」というコピーが使われ、作品そのものが数学的な設計思想で貫かれていることが強調されています。調理工程が「ステップ」ではなく「証明の流れ」のように扱われるのは、この作品ならではの表現です。

例えば、岳のナポリタンも甘鯛のポワレも、どの工程を省略できるか、どの分量が必須かが“変数”として扱われます。そして、最も合理的で美しい「解」に収束していく。それはまるで最適化問題を解いているかのようで、料理を科学としても芸術としても楽しめる構造になっているのです。

この「数式的レシピ」という概念は、現実の料理研究にも大きな示唆を与えます。実際に公式XやInstagramで公開されたレシピは、再現性の高さが特徴でした。それはまさに「誰が作っても同じ答えにたどり着ける証明」であり、だからこそ視聴者が自分の台所で作品世界を追体験できたのです。

さらに、数式化されたレシピはキャラクターの心情をも映し出します。岳にとっては「失敗の回数=試行回数」であり、次に収束するまで挑み続けることが料理そのものの意味を持ちます。海にとっては「美しい式=完璧な皿」であり、数学的美学がシェフとしての哲学に直結しています。こうした思想が皿の上に宿るからこそ、観る者は感情ごと揺さぶられるのです。

『フェルマーの料理』を観ると、日常のレシピさえも数式のように見えてきます。塩ひとつまみは係数、火加減は変数、そして完成形は唯一解。料理と数学を重ね合わせることで、私たちの食卓にも“思考する喜び”を呼び込んでくれるのです。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

作品を支える監修陣と制作背景

料理監修と数学監修の役割

『フェルマーの料理』がここまで強い説得力を持つのは、背後に存在する監修陣の力が大きいです。ドラマ版では料理監修を田村浩二が務め、数々の実在のレストランを舞台にしても成立するほどの本格的なレシピを提示しました。単なる“美味しそうな見た目”ではなく、実際にプロが提供できる一皿として成立しているからこそ、視聴者はリアルに感じるのです。

数学監修には根上生也や渋川祥子、中川敦夫といった研究者が名を連ねています。彼らの役割は、作品内で語られる「黄金比」「フィボナッチ数列」「最適化」といった要素を正しく翻訳し、視聴者に違和感なく伝えること。もしこの部分が曖昧であれば、“数学と料理を融合する”という物語の根幹は成立しません。監修の存在が、作品の強度を支えているのです。

さらにアニメ版では、この監修の役割がより前面に出ています。「美しい計算式レシピ」という公式コピーの裏側には、数学的な構造をアニメーションに落とし込むための綿密な検証がある。だからこそ映像の中で描かれる料理は、“本当に数学が宿っている”と感じさせてくれるのです。

料理監修と数学監修という異なる分野の専門家が並び立つのは非常に珍しいケース。『フェルマーの料理』は、その異色のコラボレーションによって唯一無二のリアリティを生み出しています。視聴者は「食べたい」と「考えたい」を同時に刺激される──そんな体験ができるのは、この監修体制があるからに他なりません。

作品に漂う知的な緊張感や美食のリアリティ。その裏側には、監修陣の確かな手仕事が息づいているのです。

演出が生み出す“数理的エンタテインメント”の臨場感

監修陣の支えを受けつつ、映像化の現場で演出チームがどう料理を描くか──これも『フェルマーの料理』の大きな魅力です。ドラマ版では、TBS金曜ドラマならではのリアル志向が貫かれ、火の音、包丁のリズム、盛り付けの瞬間に至るまで五感を刺激する演出が施されました。その積み重ねが「本当にレストランKの厨房にいる」ような没入感を生んでいます。

一方、2025年にスタートしたアニメ版では、演出のベクトルがやや異なります。映像の中でレシピの手順が数式のように流れていき、黄金比の渦がアニメーションとして視覚化される。その瞬間、料理は物理的な皿を超えて“数理的エンタテインメント”へと昇華します。実写とアニメ、それぞれの表現方法が異なる角度から作品のテーマを深掘りしているのです。

また、Netflixで配信されたドラマ全10話は、国際的にも多くの視聴者に届きました。日本のグルメドラマは数多くありますが、数学を絡めた知的刺激を伴う作品は極めて珍しい。だからこそ「日本発の新ジャンル」として海外ファンにも支持されたのです。

こうした演出の違いを比較して観ると、同じ「岳のナポリタン」や「甘鯛のポワレ」でも全く違った表情を持つことが分かります。実写では“食べたくなる臨場感”が際立ち、アニメでは“数理の構造”が強調される。その二重の魅力が、『フェルマーの料理』をより豊かにしているのです。

監修陣の理論と演出チームの表現力。その両輪が噛み合うことで、『フェルマーの料理』は唯一無二のエンタテインメントとして成立しています。皿の上に数式が浮かび上がり、香りの向こうに理論が広がる──この体験を味わえるのは、本作ならではの贅沢なのです。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

読者が楽しむための原作と映像版の違い

原作にしか描かれない“行間”の情報

『フェルマーの料理』の原作漫画には、アニメやドラマには描かれない“行間”の情報が数多く存在します。小林有吾の筆致は、コマの隅にキャラクターの何気ない仕草や余白の表情を残し、そこに読者が想像を差し込める余地を与えてくれます。たとえば北田岳がナポリタンを調整する場面では、数式のように分量を検討する姿勢だけでなく、「彼が数学を諦めきれない」心情が、ちょっとした手元の迷いに描かれているのです。

巻末コメントやおまけページも、実は作品理解を深める宝庫。作者の小林有吾が語る「料理と数学をつなぐアイデアの源泉」や、キャラクターの裏設定などは、アニメ版では語られない原作だけの特権情報です。こうした部分を知ることで、同じ「甘鯛のポワレ」や「南インドカレー」に対しても、視聴者より一歩先の理解を得られるという優越感を抱けるのです。

また、漫画のコマ割りそのものが数学的であることにも注目です。黄金比に近い余白や、キャラクター同士の配置に規則性を感じさせるシーンがあり、読者は無意識のうちに「数学的美学」を味わっています。アニメやドラマで動きに置き換えられると失われる“静的な構造美”は、漫画版ならではの楽しみ方です。

読者が原作に触れると、映像版だけでは得られないニュアンスを拾い上げられるようになります。セリフの裏に潜む葛藤、料理に込められた微細なニュアンス。それらを知った上で再びドラマやアニメを観返すと、同じ場面がまったく違った意味を持って見えてくるのです。

つまり、原作は『フェルマーの料理』を「深く理解するための数式の裏解き」とも言えます。映像を楽しんだ後に漫画を読むと、物語の解法が二重に見えてくる。この相乗効果こそが、原作を味わう最大の魅力なのです。

ドラマ・アニメ版で変化した料理の描かれ方

一方で、ドラマ版とアニメ版には、漫画とは違う“映像ならでは”の強みがあります。ドラマ(2023年、TBS金曜ドラマ)では、高橋文哉と志尊淳が演じる岳と海の関係性にリアルな緊張感が宿り、料理シーンもプロの厨房さながらの臨場感で描かれました。包丁の音、炎の揺らぎ、調理中の息遣い──それらが生々しく視聴者の五感を刺激し、物語に没入させてくれます。

Netflix配信によって国内外のファンに広がったのも、実写版の強みでした。「数学を料理に応用する」という日本独自のテーマは、海外の視聴者にも新鮮に映り、国際的に話題になったのです。

アニメ版(2025年7月~放送)は、また違ったアプローチで視聴者を魅了します。黄金比のプレーティングやフィボナッチ数列の美学は、アニメーションならではの映像表現によって抽象性を帯び、まるで数学的図形が皿の上で展開していくように描かれました。原作が持つ“静的な美”を、映像が“動的な数理美”へと変換したのです。

さらに、同じ料理でも演出の違いがはっきりと見えます。ドラマ版の「甘鯛のポワレ“お茶漬け”」は、食欲を刺激するリアルな質感に重きを置き、アニメ版では盛り付けの手順や黄金比の構造を視覚化することで知的な興奮を生みました。どちらも同じレシピを扱いながら、“美味しさの定義”を違う角度で提示しているのです。

こうした違いを知ることで、読者や視聴者は『フェルマーの料理』の世界を立体的に楽しめます。漫画で基盤を理解し、ドラマでリアルを味わい、アニメで数理的抽象を体験する──三層構造で作品を追体験することができるのです。料理そのものの味わいが、メディアごとに変容していく過程を楽しむこと。それが、この作品を多角的に味わう最大の醍醐味なのです。

まとめ:数学と料理が交差する物語の未来

料理一覧から見えるキャラクターの成長

『フェルマーの料理』の料理一覧を改めて眺めると、単なる“レシピ集”ではなく、キャラクターたちの成長を映し出す鏡であることが分かります。岳のナポリタンは「数学的思考の再出発」、甘鯛のポワレ“お茶漬け”は「黄金比に込められた突破口」、南インドカレーは「組み合わせの理論を仲間と共有する挑戦」、フェルマーのペペロンチーノは「公式ガイドブックにしかない実験的な一皿」。それぞれが物語の局面を象徴し、登場人物の心情とリンクしているのです。

こうして料理を時系列に追うことで、北田岳というキャラクターが数学から料理へと歩みを進め、失敗を重ねながらも“美しい答え”を求め続ける姿が浮かび上がります。料理一覧は、まるで彼の数式ノートのように成長の軌跡を記録しているのです。

さらに、この料理たちは読者や視聴者にとっても“再現可能な数式”として存在しています。公式XやInstagramで公開されたレシピを試すことで、私たちはキャラクターと同じ問いを自分の台所で解くことになる。これほどまでに物語と現実が直結する作品は珍しいのではないでしょうか。

つまり、料理一覧は『フェルマーの料理』の「学習曲線」であり、「物語を食卓に持ち帰るためのガイド」でもあるのです。

読者が次に確かめたくなる“未解の一皿”

そして、この物語の未来を考えるとき、どうしても気になるのが“まだ描かれていない一皿”の存在です。原作漫画は現在も連載中であり、既刊6巻の先には新しい料理、新しい数学的発想が待っています。フィボナッチ数列や黄金比の次に登場するのは、どんな数理なのか──組み合わせ論か、確率か、それとも微分積分の世界か。

ドラマやアニメでは、既に提示された料理を異なる角度で描いてきました。ならば今後は、原作でしか読めない未登場の料理が、次の映像化でどのように“数式の答え”として再現されるのかに期待が集まります。視聴者は「その一皿を先に知りたい」という衝動に駆られるはずです。

また、作品に込められた問いかけは常に開かれています。「料理は再現性のある数式なのか、それとも人間の感情によって揺らぐ不確定要素なのか」。この未解のテーマに対して、次のエピソードや新メニューがどんな答えを示してくれるのか──それが作品を追う最大のモチベーションとなるのです。

『フェルマーの料理』の未来は、料理と数学の交差点に常に新しい“未知数”を置いてくれます。そして読者は、その未知を解き明かすために原作を手に取り、ドラマやアニメを観返し、自分の食卓で再現してみたくなる。そうやって物語は、私たちの日常とつながり続けていくのです。

次に現れる“未解の一皿”は、誰もが自分の答えを探すきっかけになるでしょう。その一瞬を待ちわびる時間さえも、この作品の楽しみの一部なのです。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

tbs.co.jp

tbs.co.jp

tbs.co.jp

netflix.com

fermat-anime.com

x.com

kodansha.co.jp

kodansha.co.jp

x.com

x.com

instagram.com

cinemacafe.net

realsound.jp

brunchpark.jp

brunchpark.jp

wikipedia.org

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 『フェルマーの料理』という作品の全体像と、原作・ドラマ・アニメそれぞれの魅力が整理できる

- 料理一覧(ナポリタン、甘鯛のポワレ、南インドカレー、ペペロンチーノ)がキャラクターの成長と数理的テーマを映していることがわかる

- 黄金比やフィボナッチ数列といった数学的要素が、プレーティングやレシピの設計に深く関わっていることが浮き彫りになった

- 料理監修や数学監修といった専門家の存在が、リアリティと知的刺激を同時に支えていることを再確認できた

- まだ描かれていない“未解の一皿”が、読者に原作を先読みしたくなる衝動を生み出している

コメント