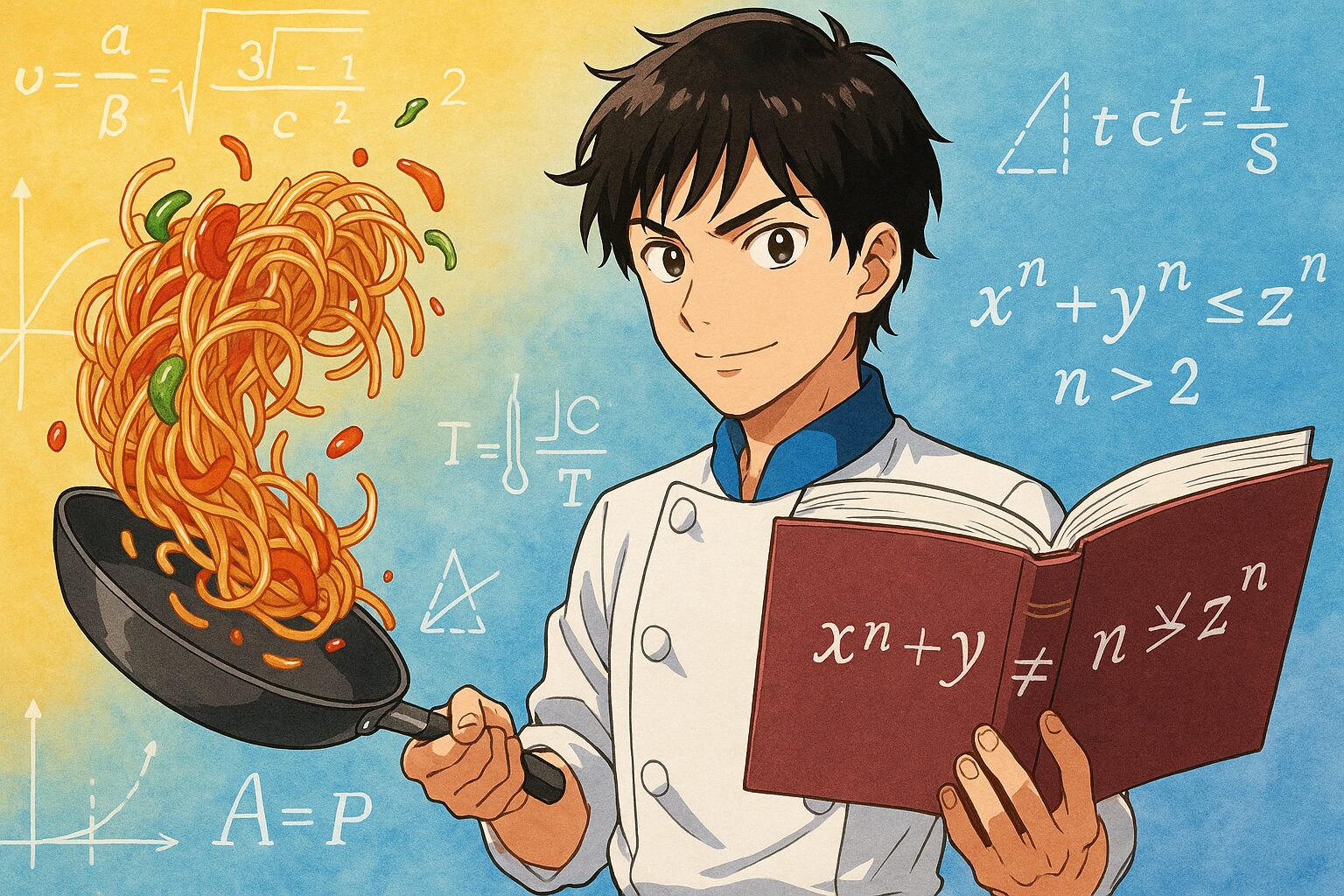

数学の定理を証明するように、一皿の料理を組み立てていく――そんな異色のテーマで話題をさらっているのが『フェルマーの料理』です。

主人公・北田岳は、数学者を夢見ながらも挫折し、偶然の出会いから料理の道へと進む青年。その成長物語は“数学×料理”という唯一無二の世界観で描かれ、観る者の心を震わせます。

「レシピは公式、味は証明」というコンセプトは、多くの視聴者に“料理を食べたくなる衝動”と“物語の続きを知りたい欲望”を同時に呼び起こしているのです。

本記事では、北田岳の成長の軌跡や、数学的思考が料理にどう活かされているのか、そして“才能の秘密”に迫っていきます。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

『フェルマーの料理』とは?作品概要と魅力

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

漫画からドラマ、そしてアニメへ広がるメディア展開

『フェルマーの料理』は、小林有吾による漫画作品で、2018年から講談社「月刊少年マガジン」で連載がスタートしました。単行本は最新6巻まで刊行され、累計発行部数も右肩上がり。料理漫画というジャンルでありながら“数学”という異色のテーマを掛け合わせた点が、多くの読者を引き込みました。

2023年にはTBS系で実写ドラマ化され、高橋文哉が主人公・北田岳を演じ話題となりました。ドラマ版では、厨房での緊迫感や人間ドラマが前面に押し出され、原作ファンはもちろん、普段漫画を読まない視聴者層にも大きなインパクトを与えました。

そして2025年、ついに待望のTVアニメがテレビ朝日系「IMAnimation」枠で放送開始。アニメでは富田涼介が北田岳の声を務め、作画の美しさや料理描写の臨場感によって、漫画やドラマでは伝えきれなかった“食材が躍動する瞬間”まで描き出しています。

漫画→ドラマ→アニメと三段階で進化してきた『フェルマーの料理』は、ただのメディアミックスではなく、それぞれの媒体で異なる魅力を開花させているのです。

この多層的な展開こそが、“フェルマーの料理をどこから楽しめばいいのか?”という嬉しい悩みを生み、原作・ドラマ・アニメを横断的に味わう読者や視聴者を増やしています。

作品の成長曲線自体が、まるで北田岳の成長物語とシンクロしているように感じられるのは、筆者だけではないはずです。

“数学×料理”という唯一無二のテーマ性

『フェルマーの料理』の最大の特徴は、“数学的思考で料理を証明する”というコンセプトです。北田岳は数学者を志すも挫折した青年ですが、そのロジックを失わず、比率・温度・時間といった数値を軸に料理へ挑みます。料理という一見アナログな営みを、論理と証明の世界に持ち込む姿勢が実にユニークです。

例えば、ナポリタンの再現では、麺の茹で時間や水分率を正確に測り、炒める順序をアルゴリズム的に設計することで“再現可能な美味しさ”を導き出す。これこそが数学×料理の才能の秘密であり、他の料理漫画では味わえない知的興奮を与えてくれます。

また、数学的な“仮説→検証→改善”のプロセスを通じて、岳は料理だけでなく自分自身の成長も証明していきます。その過程は、読者にとっては「料理の工程は公式、味は証明」というメッセージとして響き、ただのグルメ描写にとどまらない深い読後感を残します。

“料理は芸術”とも“料理は科学”とも言われますが、『フェルマーの料理』はその両者を数学というレンズで結びつけた稀有な存在。論理の美しさと人間の温かさを同時に描くことで、エンタメの枠を超えた普遍性を帯びています。

だからこそ、この作品は漫画・ドラマ・アニメとメディアを越えて広がり続け、北田岳の才能の秘密を多角的に楽しめるのです。物語を追うたびに“自分の人生の証明”までも問い直されるような感覚に、心を揺さぶられます。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

主人公・北田岳の成長物語

数学に挫折した少年が料理に挑むまでの過程

北田岳という主人公の魅力は、まず“挫折”から始まります。彼はもともと数学者を目指し、定理や証明に没頭していた少年でした。しかし才能を認められる場を失い、夢を諦めざるを得なかった。その喪失感と劣等感は、彼の成長物語の核となる感情です。

そんな岳が料理の世界へと足を踏み入れるきっかけを作ったのが、若きカリスマシェフ・朝倉海との出会いでした。海は、岳の中に眠る数学的思考力を料理に活かせる可能性を見抜きます。この瞬間、数学に見放された少年が“料理”という新たなフィールドで再び自分を証明しようと歩み出すのです。

ここで重要なのは、料理がただの代替手段ではないという点です。岳にとって料理は“失った夢を補うもの”ではなく、“もう一度夢を見させてくれる新しい舞台”。数学と料理を結びつける独自の才能こそが、彼をただの新人料理人ではなく、特別な存在へと押し上げていきます。

この過程は、観る側の私たちにとっても強い共感を呼びます。「夢に敗れたけれど、新しい場所で再び光を見つけられるのではないか」。そんな普遍的な希望を、北田岳は体現しているのです。

作品を追うごとに、彼の挑戦が数学と料理をどう結びつけ、そしてどう自分を取り戻していくのか。そのプロセス自体が“方程式の解法”を探るような面白さを持っています。

厨房での試練と師弟関係が育む人間的成長

『フェルマーの料理』の舞台となる「レストランK」の厨房は、北田岳にとって数学の試験会場にも似ています。ミス一つで全体が崩れる緊張感、時間との戦い、そして料理の完成度を問われる容赦のない現場。その一つ一つが、岳を鍛え上げる“問題集”となっているのです。

朝倉海は、岳にとっての師であり、同時に越えるべき壁でもあります。海の求める基準は常に高く、その厳しさは数学の難問を突きつけられるかのよう。しかし、その試練を経ることで岳は、料理人としてだけでなく人間としても成長していきます。

特に印象的なのは、彼が初めて厨房でナポリタンを完成させたシーン。茹で時間、炒めの順序、調味料の比率…そのすべてを数学的思考で組み立て、師に認められる味を生み出した瞬間です。それは“料理の答え合わせ”であり、同時に“自分自身の再証明”でもありました。

この師弟関係は、単なる上下関係ではありません。数学で挫折した少年が、新たな分野で師に導かれながら自分の才能を開花させていく。その過程が、私たちの胸に「努力は報われるのか」「自分はどこまで変われるのか」という問いを突きつけます。

北田岳の成長物語は、厨房という舞台装置を通して描かれる“人間の再生”の物語でもあります。数学と料理という異なる世界を繋ぎながら、彼は証明を続けているのです――「自分にはまだ未来がある」と。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

数学×料理の才能の秘密

比率・温度・時間を操る“証明できる味”のロジック

『フェルマーの料理』が他のグルメ漫画やドラマと一線を画すのは、北田岳が“味を感覚ではなく論理で再現しようとする”姿勢にあります。彼にとって料理は、勘やセンスに頼るものではなく、数学の定理を証明するように組み立てていく対象なのです。

例えば、ナポリタンを作る際には、麺の水分率や炒め時間を数値化し、最適な温度勾配を導き出す。具材の比率や酸味と甘味のバランスも、方程式を解くように整理していく。こうして導かれた“証明可能なレシピ”は、誰が作っても同じ結果にたどり着ける――これこそが岳の才能の秘密です。

数学で培った“仮説→検証→修正”のプロセスを料理に応用することで、彼の料理は再現性を持ち、同時に革新性を失わない。まさに料理を“証明”するという発想は、私たちが普段の調理に感じる偶然性や曖昧さを覆し、驚くほど鮮明なロジックを提示してくれます。

この姿勢は、読者や視聴者に強い説得力を与えます。「味は曖昧なもの」という固定観念を打ち破り、「美味しさにも論理的な根拠があるのではないか」と気づかせてくれる。そこに知的快感と物語的カタルシスが同時に生まれるのです。

だからこそ、北田岳の成長物語は、ただの料理修業ではなく“論理で人を幸せにする方法”の探求でもあると感じられるのです。

料理工程を数式化するアルゴリズム的アプローチ

『フェルマーの料理』における北田岳の真骨頂は、料理の工程をアルゴリズムとして捉える視点にあります。単なる調理手順ではなく、依存関係を整理し、最適な順序を設計する。これはまさに“数学的アルゴリズム”そのものです。

茹でる、冷やす、炒める――これらの工程を関数や変数に見立て、最適な出力を導く。岳はその過程を可視化し、まるで問題集を解くように料理を作り上げます。このスタイルが他の料理人とは一線を画し、“数学×料理”という作品テーマを強烈に浮かび上がらせています。

さらに興味深いのは、このアプローチが料理人としての岳自身の心の在り方にも影響している点です。彼は厨房での混乱や葛藤をも“変数”と見なし、どのように調整すれば全体が調和するかを考えます。人間関係さえも数式に落とし込むような視点は、冷たさではなくむしろ温かさを生み、仲間との信頼関係を築いていくのです。

アルゴリズム的思考は、読者にとっても実践可能な知恵として映ります。レシピ本には書かれていない“作業の流れ”や“優先順位”の見極め方が、岳の調理法から透けて見える。これが『フェルマーの料理』がただのフィクションを超え、私たちの生活にまで影響を及ぼす理由なのだと思います。

北田岳が見せる“証明可能な料理”の世界は、数学という冷徹なロジックと、料理という人間的な営みを融合させる稀有な物語。その秘密を知るたびに、私たちは彼の皿の奥に潜む“人生の定理”を見たくなるのです。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

物語を彩る料理と象徴的な一皿

ナポリタンに込められた記憶と革新の融合

『フェルマーの料理』で象徴的に描かれる料理といえば、やはり“ナポリタン”です。家庭料理として誰もが知る懐かしさを持ちながらも、北田岳はその皿に“数学的思考”を持ち込み、全く新しい輝きを与えていきます。

例えば、麺の茹で時間を秒単位で調整し、水分率を計測して冷却。そこからマリネの工程を挟み、炒めのタイミングを最適化することで、家庭料理のナポリタンがプロの料理へと昇華していく。この流れはまさに数学の証明のようであり、岳の才能の秘密がもっとも分かりやすく示されたシーンでした。

ナポリタンという料理が選ばれたことにも意味があります。日本人にとって懐かしさや郷愁を呼び起こすメニューだからこそ、観る者の感情に強く刺さる。そこに革新の要素を数学的に加えることで、ただの“再現”ではなく“進化”を感じさせてくれるのです。

ナポリタンは、岳自身の成長物語の象徴でもあります。数学で挫折した彼が、自分の武器を料理に託し、誰かの心を動かす証明を完成させる。それは「料理は人を幸せにする」という普遍的な真実を、数学の言葉で再確認させてくれる瞬間なのです。

この一皿が、物語の序章であり、同時に“数学×料理”というテーマを鮮やかに提示する装置であったことは間違いありません。視聴者も読者も、このナポリタンに心を掴まれ、岳の成長を追いかけたくなるのです。

料理が語るキャラクターの心情と伏線

『フェルマーの料理』において料理は、単なる食事以上の役割を担っています。それはキャラクターの心情を映し出す鏡であり、物語を前へ進める伏線でもあります。北田岳の皿には常に“数学的論理”が流れていますが、その背後には彼の葛藤や決意が込められているのです。

朝倉海が岳に突きつける試練の皿もまた、メッセージ性を帯びています。ある時は「もっと大胆に」という挑発であり、またある時は「細部に心を込めろ」という問いかけ。料理を通じた師弟関係は、数式には書き込めない“感情の証明”でもあります。

そして一皿ごとに描かれる物語は、次の展開への伏線となります。ナポリタンから始まり、新たなレシピ、新たな挑戦へと進むたび、料理は岳の内面を解き明かし、彼の未来を暗示するのです。この手法が作品全体に独特のリズムを与え、観る者を引き込みます。

料理が単なる“味覚”ではなく“物語を語る言語”になる。これこそが『フェルマーの料理』の魅力であり、北田岳の才能の秘密の核心にあるものです。

だからこそ、この作品を読み進めるうちに、私たちは料理そのものの意味を問い直すことになるのです――「一皿に込められる感情と理論は、人生そのものの縮図なのではないか」と。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

フェルマーの料理をもっと楽しむために

原作漫画でしか読めない“裏の想い”

『フェルマーの料理』はドラマやアニメでも高い評価を得ていますが、原作漫画を読むことでしか触れられない“裏の想い”が確かに存在します。月刊少年マガジンで連載されるストーリーには、単行本の巻末に収録された作者・小林有吾のコメントやちょっとしたキャラクターの小ネタが散りばめられており、そこにこそ北田岳の成長物語の奥行きが広がっています。

例えば、北田岳の数学と料理の関係を示すさりげない比喩や、朝倉海との会話の中で語られる「証明とは何か」という問い。アニメでは時間の制約から削られるこうした台詞が、原作ではじっくりと描かれています。読者はその行間から、岳がどのようにして数学的思考を料理へと応用しているのかを深く理解できるのです。

さらに、単行本のおまけページではキャラクターたちの裏話や、レストランKの日常が描かれており、作品世界の“空気感”を味わうことができます。アニメやドラマだけでは掴みきれないディテールを知ると、物語全体がより鮮明に、立体的に見えてくるのです。

北田岳の才能の秘密に触れるなら、アニメやドラマを観るだけでなく、ぜひ原作漫画でその裏側まで確かめるべきです。読んだ者だけが気づける“小さな証明”がそこに隠されています。

「この一言が、こんな意味を持っていたのか…」と気づく瞬間が、原作を手にした人だけの特権です。

アニメとドラマ、それぞれの演出の違い

『フェルマーの料理』はTBSによる実写ドラマ(2023年)と、テレビ朝日系IMAnimation枠で放送中のアニメ(2025年)という二つの映像表現を持っています。両者を見比べると、同じ物語でもまったく違う体験になるのが面白いところです。

ドラマ版では、高橋文哉演じる北田岳がリアルな厨房の空気を背負いながら、朝倉海(志尊淳)との師弟関係を生々しく表現しました。人間関係の緊張や葛藤をじっくり描くことで、“人間ドラマとしてのフェルマーの料理”が強調されています。

一方アニメ版では、富田涼介が声をあてる北田岳の内面が、映像表現と演出によって細やかに描かれています。炎の揺らぎ、食材のきらめき、数学的なイメージのビジュアル化など、アニメだからこそ可能な演出で“数学×料理”のテーマが際立ちます。

この違いは、同じレシピを別の料理人が手がけるようなもの。素材(ストーリー)は同じでも、調理法(演出)によって味わいが大きく変わるのです。どちらも観ることで、『フェルマーの料理』という作品が持つ多層的な魅力を堪能できます。

原作、ドラマ、アニメ――三つを横断的に楽しむことで、北田岳の才能の秘密や成長物語を何倍にも膨らませることができます。異なる演出の中にこそ、新しい発見が待っているのです。

今後の展開と読者・視聴者の期待

北田岳の才能はどこまで開花するのか

『フェルマーの料理』は、これまで北田岳が数学的思考を料理に応用し、数々の試練を乗り越えてきた物語でした。しかし、最新巻やアニメ放送の先を見据えると、彼の才能はまだほんの序章に過ぎないと感じさせられます。

単行本第6巻では、新キャラクター七瀬蒼司が登場し、物語に新たな緊張感が加わりました。数学×料理の才能を持つ岳にとって、さらなる挑戦者の存在は、自らのロジックと情熱を磨き上げるきっかけとなるでしょう。

また、アニメ版では、食材の温度や比率を数式で可視化する演出が強化されており、岳の才能の秘密が視覚的にも鮮やかに描かれています。この表現が続けば、彼が“数学で料理を証明する”という理念を、より大きな舞台で発揮する未来が期待されます。

北田岳がどこまで成長し、料理人として、そして人間としてどんな証明を成し遂げるのか――それは読者や視聴者にとって最大の関心事です。今後の展開は、彼の才能の限界を問い直す物語になるでしょう。

「才能とは証明されるものなのか、それとも育て続けるものなのか」。この問いに対する岳の答えを、私たちは待ち望んでいるのです。

“数学で料理を証明する”物語のその先へ

『フェルマーの料理』の真髄は、“数学で料理を証明する”というテーマにあります。比率や温度、時間を操り、一皿を論理として完成させる。そのロジックが物語を進めてきました。しかし、その先には必ず“数式では語れない領域”が待っています。

料理の魅力は、公式化できる要素と、感情や経験に依存する要素の両方から成り立っています。岳はこれまで数学的才能を最大限に活かしてきましたが、今後は“理論では測れない味”に直面するはずです。そこにこそ、彼の次なる成長の舞台が用意されているのです。

ドラマ版やアニメ版でも描かれているように、朝倉海との師弟関係は物語の中核です。しかし師の存在を越えた先で、岳が何を掴み取るのか――それは未来を切り開く重要な局面になるでしょう。人間関係や感情という“不確定要素”を数学の言葉でどう証明するのか、このテーマが作品の深みをさらに広げていくのです。

最新の展開に触れるたび、視聴者や読者は「次はどんな料理で証明するのだろう」と胸を高鳴らせます。ナポリタンを起点に広がった物語が、次はどんな一皿で私たちを驚かせるのか――期待は膨らむ一方です。

『フェルマーの料理』は、数学と料理を融合させた唯一無二の物語であると同時に、“人間はどうやって自分を証明するのか”という普遍的なテーマを描き続けています。その先を読むことは、私たち自身の未来を覗き込むことでもあるのです。

まとめ・FAQ

『フェルマーの料理』をもっと楽しむためのQ&A

ここまで『フェルマーの料理』の基本情報や北田岳の成長物語、数学×料理という才能の秘密を見てきました。最後に、よく寄せられる質問をまとめてみましょう。

Q1:『フェルマーの料理』はどこで読める?

→ 原作漫画は講談社「月刊少年マガジン」で連載中で、単行本は第6巻まで刊行されています。

Q2:ドラマ版とアニメ版の違いは?

→ ドラマは2023年にTBS系で放送され、高橋文哉が北田岳を演じました。アニメ版は2025年にテレビ朝日系IMAnimation枠で放送開始し、富田涼介が声を担当。演出や表現のアプローチが異なり、両方を観ると作品の奥行きを味わえます。

Q3:数学×料理はどんなふうに描かれる?

→ 麺の茹で時間や比率、温度管理などを数式やアルゴリズム的に組み立て、“証明できる味”を探求するのが特徴です。

Q4:北田岳の才能の秘密は?

→ 数学的思考を料理に応用し、仮説・検証・改善を繰り返すことで再現性と革新性を両立させている点にあります。

Q5:最新情報はどこで確認できる?

→ 公式アニメサイトや月刊少年マガジンの公式ページにて最新巻や放送情報が更新されています。

こうしたFAQを踏まえると、『フェルマーの料理』は“どこから入っても楽しめる作品”でありながら、“原作を読むと何倍も深く理解できる”という二重の魅力を持っているのだと実感できます。

視聴・購読ガイドとおすすめの楽しみ方

『フェルマーの料理』を初めて触れる人には、まずアニメ版から入るのもおすすめです。映像化された数学的な演出は分かりやすく、作品のテーマである“数学×料理”を一目で体感できるからです。

ドラマ版は人間ドラマに重点が置かれており、朝倉海との師弟関係や厨房の緊張感が強調されています。リアルな人間模様を楽しみたい方には、こちらがぴったりでしょう。

そして、さらに深く作品を楽しみたいなら原作漫画。巻末コメントやおまけページには、北田岳や朝倉海の裏側にある“行間の想い”が描かれており、ファン心理を満たしてくれる内容になっています。

おすすめの流れは、アニメで世界観に触れ → ドラマで人間関係を感じ → 漫画で行間を掘り下げる。この三段階を経ることで、『フェルマーの料理』が描く“才能の証明”が多層的に理解できるはずです。

つまり、『フェルマーの料理』を本当に楽しむ秘訣は「媒体を横断して味わう」こと。数学も料理も、一度の証明で終わらないように、物語の奥行きも繰り返し触れることで完成していくのです。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

fermat-anime.com

fermat-anime.com

fermat-anime.com

fermat-anime.com

tbs.co.jp

tbs.co.jp

gmaga.co

gmaga.co

kodansha.co.jp

natalie.mu

realsound.jp

realsound.jp

realsound.jp

kurashiru.com

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 『フェルマーの料理』が数学×料理という唯一無二のテーマを持つ物語だと理解できる

- 主人公・北田岳が数学に挫折しながらも料理の世界で成長していく過程が描かれている

- ナポリタンをはじめとする料理が、キャラクターの心情や伏線を象徴的に語っていることがわかる

- 漫画・ドラマ・アニメという異なる表現方法で、それぞれの魅力を堪能できる構造がある

- “才能の秘密”を探ることが、私たち自身の人生の証明を考えるきっかけにもなる

コメント