「師弟」という言葉には、いつだって特別な温度があります。教える者と教わる者――その間に流れるものは、単なる技術や知識を超えた、心の奥に届く“物語”です。

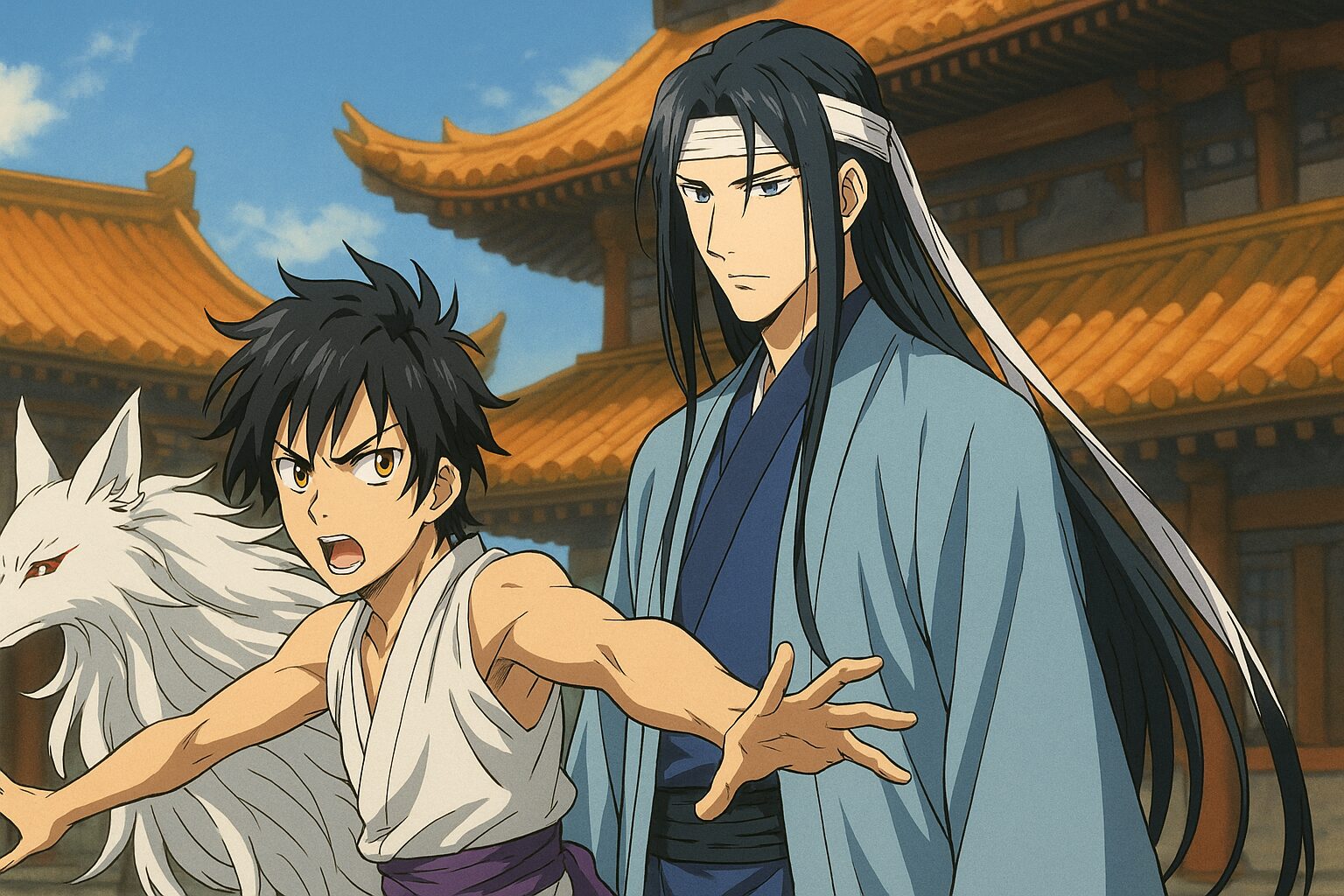

アニメ『ハイガクラ』における藍采和と一葉の関係は、まさにその象徴。水官長として名高い八仙のひとりと、“出来そこない”と揶揄される歌士見習い。この組み合わせに潜む緊張と温かさは、物語全体を貫く大きな芯でもあります。

一葉が弟子入りを決めた理由、藍采和が唯一の弟子として迎え入れた意味、そして“白豪”という存在が二人をどう結びつけているのか。この記事では、師弟関係の裏にある心理と影響を深掘りし、読者の心に新しい火を灯したいと思います。

読み終えたとき、きっとあなたも「原作を今すぐ手に取りたい」と思うはずです。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

藍采和と一葉の師弟関係の核心

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

水官長・藍采和が唯一の弟子を取った理由

藍采和――八仙のひとりであり、水官長の肩書をもつ彼は、本来ならば数多の弟子を抱えても不思議ではない存在です。しかし彼が選んだのは、ただひとり、一葉という“出来そこない”の歌士でした。この一点だけで、すでに読者や視聴者は足を止めざるを得ない。なぜ、彼はあえて“一葉ただ一人”を弟子としたのでしょうか。

その答えは、藍采和という人物像に潜む矛盾と慈悲にあります。水を司る冷静さと、八仙としての厳格な責務。その両面を持ちながらも、彼は決して無感情な師ではない。弟子を取ることは、単なる技術継承ではなく、自らの理念を託す行為でもあります。だからこそ彼は、“欠けた部分”を抱えた一葉にこそ、自分の教えを刻もうとしたのではないでしょうか。

表向きは「出来そこない」と評される一葉。しかし、舞における非凡な才能と、揺るがぬ動機――白豪を解放するという執念を見抜いたのは藍采和でした。水の流れが岩を穿つように、彼は一葉の可能性を信じ、唯一の弟子として迎え入れる決断をしたのです。その選択は、やがて一葉の行動原理を形づくり、物語全体の軸へとつながっていきます。

この「唯一」という設定は、公式キャラ紹介にも明確に示されています。つまりこれは解釈の余地を越えた“確定事実”。しかし、だからこそ読者としては考えたくなるのです。――他に弟子を取らなかったのはなぜか? 一葉でなければならなかったのはなぜか? 藍采和の心に潜む答えを、原作の描写や巻末コメントに探す楽しみは尽きません。

筆者自身、この関係性を追うたびに「師弟」という言葉の重みを実感します。権威ある八仙が、欠点を抱えた少年に託した未来。その物語の種は、確実に私たちの心にも芽を落としているのです。

一葉が師を求めた動機と“白豪”との絆

一葉が藍采和に弟子入りを願った理由は、単なる憧れや技術習得ではありません。そこには明確な動機――“育ての親”である白豪を解放する、という切実な願いがありました。白豪は天狗の神獣であり、一葉にとって親そのものでしたが、人柱に封じられてしまった。その解放のためには歌士としての力が必要であり、一葉は藍采和のもとへと足を運んだのです。

歌が極端に苦手という致命的な弱点を持ちながらも、彼は決して立ち止まりませんでした。むしろその劣等感が、彼を師へと向かわせた。舞の才能を武器にしながらも、足りない部分を補うべく藍采和に師事する――そこには「家族を取り戻す」という揺るぎない信念がありました。

藍采和は、その願いを受け入れます。単なる“歌の上達”ではなく、“想いを形にするための修行”。その関係性は、師弟でありながら同志のようでもありました。白豪を解放したいという弟子の祈りと、それを可能にする術を授ける師。この重なりが、二人の絆を誰にも揺るがせないものへと変えていきます。

ここで注目すべきは、「出来そこないの歌士」と呼ばれる一葉が、なぜ師匠に受け入れられたかという逆説です。藍采和が見ていたのは、彼の欠点ではなく、白豪を思うその強さ。むしろ弱さを抱えているからこそ、師弟関係は真に血の通ったものとなったのです。

筆者として強く感じるのは、この関係性が単なる成長物語にとどまらない点です。師弟の間に横たわるのは「救いたい誰かのために生きる」という覚悟。その姿は、読者自身に「自分は誰のために立ち上がるのか」という問いを投げかけてくるのです。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

「出来そこない」と呼ばれる一葉の成長

歌が苦手な歌士と舞の才能の対比

『ハイガクラ』における一葉は、歌士でありながら「歌が極端に苦手」という致命的な弱点を抱えています。公式設定でも「出来そこないの歌士」と明記されるその姿は、物語冒頭から彼を大きな劣等感に縛りつけています。しかし同時に、一葉には舞において他の追随を許さない才能がある。この「欠落」と「才能」の対比こそが、彼の物語を豊かにし、師匠である藍采和との関係をより鮮烈に浮かび上がらせるのです。

歌士という存在は、本来「歌」と「舞」の両輪によって従神を操り、神々を封じる力を発揮します。にもかかわらず、歌の力を失っている一葉は、システム上“欠けた存在”といえるでしょう。けれども彼の舞は完璧で、従神・滇紅を動かす力としては確かに作用している。だからこそ藍采和は「唯一の弟子」として彼を認め、補うべき部分を鍛え、活かすべき部分を伸ばすという選択をしました。

筆者が心を打たれるのは、歌の下手さを笑いものにする者がいても、一葉は決して舞うことをやめない点です。その姿は「歌士」という制度の規範を揺さぶるようでもあり、同時に「自分の得意を武器にして戦う」強烈な個性の表れでもあります。出来そこないと呼ばれる烙印は、やがて彼の個性を際立たせる象徴にすらなるのです。

このアンバランスさが、藍采和の厳格な教えと響き合います。師は欠点を埋めるだけでなく、舞という唯一無二の力をより鮮烈に光らせるよう導いた。結果として、一葉は「規格外の歌士」として、新たな道を切り開いていくのです。

私自身、この対比に何度も胸を揺さぶられました。欠けていることは恥ではなく、強さの起点になる。藍采和と一葉の関係は、それを示す生きた証明なのです。

師の教えが変えた一葉の戦い方

一葉が藍采和の弟子となったことで、彼の戦い方は大きく変化していきます。従神・滇紅との関係、解式の使い方、舞の磨き上げ方――そのすべてが師の教えによって洗練されていきました。特に、歌に代わる舞の強化は、藍采和という水官長ならではの指導が生きた部分です。

藍采和は冷静で厳格な師でありながら、弟子の特性を無視することはありませんでした。「歌が苦手なら舞を極めればいい」。この柔軟な姿勢こそが、一葉にとって救いであり、戦い方を“欠けた部分を補う”方向から“得意を最大限に活かす”方向へと変えていきました。まるで流れる水が器に合わせて形を変えるように、師は弟子の在り方に沿って戦術を導いたのです。

従神・滇紅の変化もまた、この影響を物語っています。解式のたびに外見や性格を変化させる滇紅は、一葉の精神状態と深く結びついています。師の教えを受け、自分の弱さを受け入れながら舞い続けることで、滇紅の表情もまた柔らかく、力強く変わっていく。ここには「師弟の信頼」が確かに刻まれているのです。

筆者の目には、一葉の戦いは「藍采和の影を背負いながら、それでも自分の道を歩む」姿に見えます。師の教えがあったからこそ、出来そこないの歌士は“唯一の舞士”とも呼べる存在へと進化していった。そこには、藍采和が弟子を選んだ理由の答えが潜んでいる気がしてなりません。

「欠点を隠すな、使え」――そんな声が、藍采和の眼差しから聞こえてくるようです。その言葉に突き動かされ、一葉は戦場で舞い、白豪を想い続けるのです。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

白豪という存在がもたらす師弟関係の重み

人柱となった育ての親・白豪の意味

『ハイガクラ』における白豪は、ただの従神や神獣ではありません。一葉にとっては“育ての親”であり、親以上の存在でした。しかし彼は天狗でありながら、人柱に封じられるという過酷な運命を背負うことになります。この「人柱」という言葉が持つ重さは、一葉の心に深い影を落とし、その後のすべての行動原理を決定づけていくのです。

公式設定でも「白豪=人柱に封じられた神獣」という事実は明言されています。だからこそ、一葉が藍采和に弟子入りした動機は単純明快です。――白豪を解放するため。その一心で、彼は歌が苦手であるにもかかわらず“歌士”としての道を選びました。白豪という存在がいなければ、一葉は藍采和の弟子になることもなく、物語の冒険も始まらなかったのです。

白豪の存在は、単なる背景設定ではありません。師弟関係そのものを形づくる「核」といえます。藍采和が一葉を唯一の弟子として受け入れたのも、白豪を想うその切実さを理解したからにほかなりません。弟子入りの裏に“家族を救いたい”という血のように濃い動機があったことが、二人の関係をより強固にしています。

筆者が強く感じるのは、白豪というキャラクターが“救われなければならない存在”であると同時に、“師弟を結びつける架け橋”でもあるという点です。人柱の悲劇は物語を暗く染めながらも、同時に一葉と藍采和を強烈に結び合わせている。まるで深い闇の底で結ばれた絆が、光に向かって伸びていくかのようです。

読むたびに思うのは、「白豪を救う」という願いが一葉の成長を推し進めるだけでなく、師である藍采和の教えそのものを揺さぶっているということ。白豪の存在は、弟子と師の双方に重みを与え続けているのです。

解放を目指す一葉と藍采和の立場の交差

白豪を解放するという願いは、一葉の行動を支配していますが、それを支えるのが藍采和の指導です。藍采和は水官長として冷静な判断を重んじる立場にありながらも、一葉の切実な願いを退けることはありませんでした。ここに「師」と「弟子」という関係以上の共鳴が生まれています。

一葉にとって、藍采和は「白豪を救うための手段を授けてくれる存在」。そして藍采和にとって一葉は、「自らの教えを託し、未来に残すべき唯一の弟子」。両者の立場は異なりながらも、交わる一点があります。それが「救い」です。救いたい対象は異なるのかもしれませんが、その根本には“誰かを想う気持ち”が流れている。この感情が、二人の関係を強靭にしているのです。

また、白豪を巡る物語は、従神・滇紅や四凶といった存在とも密接に絡み合います。従神を操る歌士という役割を全うしようとする一葉の努力と、藍采和の厳格な教えは、戦術や任務に具体的な形で表れます。滇紅の解式が戦闘のたびに姿や性格を変えるのも、一葉の成長と白豪への想いが交錯する結果といえるでしょう。

筆者としては、藍采和が「唯一の弟子」として一葉を導く姿勢に、白豪を巡る想いの影響を強く感じます。藍采和自身は白豪を直接救いたいわけではない。しかし、弟子の願いを認め、共に歩むことで、師弟の立場が交差し、一つの物語線を形づくっている。そこには冷静な八仙としての顔と、情を持った師としての顔が共存しているのです。

この交差点にこそ、『ハイガクラ』という物語の“心臓”があります。読者としては、師と弟子の視点を行き来することで、白豪という存在の重みを二重に感じることができるでしょう。そしてその過程で、「誰かを救うとは何か」という問いを自分自身に突きつけられるのです。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

滇紅と解式に映る師弟の影響

従神・滇紅の変化と一葉の成長の証

『ハイガクラ』における滇紅(てんこう)は、一葉が操る従神であり、師弟関係を語る上で欠かせない存在です。解式を行うたびに外見や性格が大きく変わるこの従神は、まるで一葉の内面を映す鏡のように描かれています。歌士である一葉が抱える劣等感や決意が、滇紅の姿にそのまま刻まれていくのです。

公式キャラ紹介でも「従神」「解式」「白髪」「性格が変化する」といった要素が明示されており、その変化は単なる能力の演出ではありません。一葉が藍采和のもとで学んだこと、そして“出来そこない”と呼ばれてもなお成長していく姿勢が、滇紅の変容を通して視覚的に示されているのです。これは、師の教えが弟子をどう変えるかを描くシンボルそのものだといえるでしょう。

舞における才能を磨き続ける一葉は、解式を重ねるごとに滇紅との呼吸を深めていきます。その姿は、まるで師弟関係の延長線上にあるもう一つの「絆」のようです。滇紅はただの従神ではなく、師弟の信頼が流れ込む容れ物であり、一葉の成長を最も近くで証明している存在なのです。

筆者が強く感じるのは、この滇紅の変化が「師弟の歩み」を代弁しているという点です。藍采和が唯一の弟子に託した教えが、一葉を通じて滇紅をも成長させていく。その連鎖は、単なるバトル演出を超えて、物語に深い厚みを与えています。

従神という設定がここまで“心情の写し鏡”として機能しているのは珍しく、読者としては「次の解式ではどんな姿になるのか」と自然に期待してしまいます。それは同時に「一葉がどこまで成長するのか」という問いと重なっているのです。

師弟の信頼が戦術にどう現れるのか

藍采和の教えは、一葉の戦術に直接的な影響を与えています。歌が苦手という弱点を抱える一葉に対して、藍采和は「舞を極める」方向で指導を行いました。その結果、滇紅との連携は歌よりも舞を基盤としたものへと進化し、戦場で独自の戦術を生み出していきます。

この戦術の変化は、一葉が「欠点を埋める戦い方」から「得意を武器にする戦い方」へとシフトしていった証です。そこには師の指導だけでなく、弟子が自分の弱さを受け入れた勇気がありました。解式を用いた滇紅の変化もまた、師弟の信頼を軸に成立しているのです。滇紅が戦闘ごとに見せる多様な姿は、藍采和の教えと一葉の成長の共鳴にほかなりません。

さらに注目すべきは、戦術面での柔軟性です。水官長としての藍采和は常に冷静で、状況に応じた判断を下すことを重んじています。その哲学が、一葉の戦い方にもしっかりと息づいている。舞と従神を組み合わせた戦術は、まるで流れる水のように柔らかく、それでいて確実に相手を追い詰める力を持っています。

筆者としては、この「信頼の戦術」が物語全体に与える意味を無視できません。藍采和の指導は、一葉に単なる技術を教えるだけでなく「状況を見極め、自分の武器で戦う」という思考法を授けている。その教えは、戦場だけでなく師弟の絆そのものを強める働きをしています。

結果として、一葉と滇紅の連携は「師弟関係の結晶」として成立しています。藍采和の教えが形になり、従神との関係にまで波及することで、師弟の信頼は戦術としても表現されているのです。戦場の舞は、ただの技ではなく、師弟の物語そのものを刻む表現でもあるのです。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

アニメと原作で描かれる師弟の描写の違い

アニメPV・放送回で見えるエピソード

アニメ『ハイガクラ』は、藍采和と一葉の師弟関係をビジュアルとして強く印象づけています。特にティザーPVや各話の演出では、藍采和の冷静で厳しいまなざしと、一葉の必死な舞の動きが鮮やかに対比されていました。水官長としての威厳を背負う藍采和と、“出来そこないの歌士”と呼ばれながらも必死に足を動かす一葉。この視覚的な対比こそ、アニメならではの迫力と余韻を与えています。

公式サイトの各話紹介やTOKYO MXの放送解説では、白豪を巡るエピソードや一葉の動機が物語の中心に置かれており、そこに藍采和の指導が重なる形で描かれます。放送回のなかで、一葉が解式を使い滇紅を呼び出す場面は、彼の成長を目撃する瞬間として際立っていました。アニメはこの“動き”を強調することで、師弟関係の緊張感をダイレクトに観る者へ伝えてくるのです。

さらに、PVや番宣映像には「唯一の弟子」としての一葉の立場を暗示する台詞やシーンが盛り込まれています。藍采和が背を向けながらも一葉の舞を見守る構図は、無言の信頼と期待を視覚化したもの。視聴者としては「この関係がどう変わっていくのか」という未来を自然に意識せざるを得ません。

筆者としても、映像で刻まれる師弟の緊張感は文字以上の説得力を持つと感じます。藍采和の沈黙が空気を張りつめ、一葉の動きがその空気を破っていく。アニメの描写は、師弟の物語を生々しく呼吸させるのです。

ただし、アニメは限られた放送回数の中で展開されるため、描写が凝縮されています。だからこそ「もっと深く掘り下げたい」と思った瞬間に、視聴者は原作へ手を伸ばすことになるのです。

原作巻数で深掘りされる師弟の行間

一方で、原作『ハイガクラ』(ゼロサム連載)は師弟関係の行間を丁寧に描いています。藍采和が一葉を弟子に迎えた理由や、白豪を想う気持ちがどう彼らの関係を深めていったのか――これらはアニメよりも時間をかけて描かれています。特に巻末コメントやおまけページには、師弟関係に込められた作者の意図が垣間見える場面もあり、ファンにとっては必読の情報源といえるでしょう。

原作では、一葉が「歌が苦手」という致命的な弱点を抱えながらも、舞を磨き、解式を駆使して滇紅と共に戦う過程がより克明に描かれます。藍采和の教えが一葉にどう作用したか、その微細なニュアンスはコマの中の沈黙や表情の変化として積み重ねられている。こうした“静の描写”は、アニメでは掬いきれない深みを生み出しています。

また、原作では白豪との関係性や「人柱」という設定の背景も広く触れられており、一葉の動機の重さが一層理解できる構造になっています。藍采和が唯一の弟子を取るという事実の背後に、どれだけの物語が流れているか――それを知るには原作を読むしかありません。

筆者の実感として、アニメで師弟の関係に胸を打たれた人ほど、原作でその行間を知ったときに「こんなにも奥深かったのか」と驚くはずです。PVや放送回で心を掴まれたなら、原作を開くことでその熱はさらに強く燃え上がるでしょう。

アニメは火花を散らす瞬間を映し出し、原作は炎の奥に潜む温度を教えてくれる。藍采和と一葉の師弟関係を味わい尽くすには、この両輪が必要なのです。

ハイガクラの世界観と師弟関係の広がり

八仙と歌士制度が意味するもの

『ハイガクラ』の世界は、ただのファンタジーにとどまりません。その根底には「八仙」と呼ばれる存在と、「歌士」という特殊な役割を担う人々の制度が張り巡らされています。藍采和もまた八仙のひとりであり、水官長という肩書を持つ権威的な存在です。そんな人物が唯一の弟子として選んだのが一葉という事実は、この制度の意味を問い直すきっかけになります。

歌士は歌と舞によって従神を操り、散り散りになった神々を封じ回収する存在です。その仕組みは「歌」と「舞」という二つの力を前提として成立しています。にもかかわらず、一葉は“歌が苦手な歌士”という矛盾を抱えています。この制度の枠組みからすれば、彼は欠陥を持つ者。しかし八仙である藍采和が彼を弟子にしたことで、その制度の硬直性に風穴が空けられたのです。

八仙は本来、制度を守る側に立つ象徴的な存在ですが、藍采和はその立場を超えて「欠けた者を弟子とする」という選択をしました。これは、歌士制度そのものの意味を問い直す行為に等しいのではないでしょうか。公式設定に明記された「唯一の弟子」という事実は、この世界のルールを再定義する象徴でもあるのです。

筆者としては、藍采和が一葉を弟子とした瞬間こそ、歌士という制度が生きた人間の物語に還元された瞬間だと思います。単なる役職や肩書ではなく、血肉を持つ師弟の物語として「歌士」という言葉が息を吹き返す。この構造が、ハイガクラという作品の魅力を深めているのです。

八仙と歌士制度の交差点に生まれたこの師弟関係は、作品世界の中でも特異でありながらも、最も人間らしい温度を放っています。

師弟関係が物語全体に与える構造的役割

藍采和と一葉の師弟関係は、単なるキャラクター同士の関係性にとどまりません。むしろ物語全体を動かす「構造的な軸」となっています。なぜなら、一葉が旅を続ける動機――白豪の解放――が師弟関係を通して強化され、その先に「散らばった神々を回収する」という大きな使命が結びついているからです。

藍采和の立場は水官長としての冷徹さと、師としての温かさを併せ持っています。この二面性が、物語における師弟の描写を厚みあるものにしています。冷静な判断を求められる任務の中で、一葉の“出来そこない”という弱点はむしろ人間味を浮き彫りにし、師弟関係に温度を与える。その温度こそが、世界観全体をただの神話から“生きた物語”へと引き上げているのです。

また、師弟関係は「四凶」と呼ばれる脅威や、従神・滇紅との戦闘にも影響を与えます。一葉がどのように成長し、どのように師の教えを体現していくかによって、戦術や物語の展開が変化していく。つまり、師弟関係は戦闘の背景に潜む“見えない設計図”なのです。

筆者の実感として、この師弟関係がなければ『ハイガクラ』という物語は成り立たなかったでしょう。藍采和が弟子を取らなければ、一葉は白豪を救う手段を持てず、物語の旅路も始まらなかった。制度や使命を超えて「師弟」という生身の絆が物語を駆動させていることは、作品を読み進めるほどに鮮明になります。

このことは、読者にとっても大きな問いを投げかけます。「誰かに教えられた言葉が、自分の生き方を変えたことはないか」。『ハイガクラ』の師弟関係は、物語の構造そのものを超えて、私たちの日常に響く普遍性を持っているのです。

ファンが注目すべき伏線と考察ポイント

師弟関係に隠された未解決の問い

『ハイガクラ』の藍采和と一葉の師弟関係には、いくつもの未解決の問いが潜んでいます。藍采和が八仙のひとりであり水官長という重責を担いながら、なぜ「唯一の弟子」として一葉を選んだのか。その決断の背景には、まだ語られていない真意があるように感じられます。公式キャラ紹介では事実として「唯一」と明言されているものの、その裏にある動機や経緯は物語の奥に伏せられているのです。

また、一葉が“出来そこないの歌士”と呼ばれながらも旅を続ける姿は、物語の中でしばしば「制度への反逆」とも映ります。歌が苦手であるという欠点を抱えながら舞によって従神・滇紅を操る彼の在り方は、歌士制度そのものに揺さぶりをかけている。この矛盾が、物語全体の中でどのように回収されるのかは大きな注目点です。

さらに、白豪の存在もまた謎を孕んでいます。天狗であり、一葉の育ての親でありながら人柱に封じられた白豪。その解放が物語の大きな目的であることは明らかですが、なぜ人柱とされたのか、どのように解放されるのか、そのプロセスは依然として霧の中です。藍采和と一葉の師弟関係は、この未解決の問いと強く結びついているのです。

筆者が感じるのは、こうした問いが「ただの設定」ではなく、師弟関係そのものの深みを生んでいるということ。問いが解かれるその瞬間こそ、藍采和の教えの真価や、一葉の成長の本質が明らかになるはずです。

読者としては、アニメの放送やPVで描かれた断片を手がかりにしながら、原作で残された伏線を読み解いていく過程そのものが楽しみとなります。

原作を読むことで見えてくる“本当の答え”

アニメでは迫力ある戦闘や師弟の緊張感がダイレクトに伝わりますが、未解決の問いを本当に理解するには原作を読むしかありません。ゼロサム連載の原作では、師弟関係の細やかな描写や、白豪の背景、滇紅の解式に隠されたニュアンスが丁寧に描かれています。巻末コメントやおまけページには、作者が込めた想いや裏設定が垣間見えることもあり、ファンにとっては見逃せない宝庫です。

例えば、一葉が歌の才能を欠いているにもかかわらず「舞で語る歌士」として歩む姿勢は、原作の行間でこそ真価を放ちます。藍采和が師として彼を導く視線も、コマ割りや沈黙の描写に深く刻まれており、アニメでは描ききれない厚みがあります。白豪との関係性や人柱という設定の重みも、原作の流れを追うことで初めて全貌に近づけるのです。

読者にとって最大の魅力は、この「答えを探す旅」がそのまま読書体験になることです。伏線は散りばめられ、師弟関係の中で少しずつ回収されていく。アニメで心を掴まれた人ほど、原作で得られる答えの重みに驚くはずです。

筆者としても、師弟関係を深掘りするほど「この答えは原作にしかない」という感覚が強まっていきました。映像で感じた余韻を補い、問いに挑むようにページをめくる――それが『ハイガクラ』の真の楽しみ方ではないでしょうか。

つまり、藍采和と一葉の師弟関係の“本当の答え”は、原作のページに眠っています。その答えを知ったとき、私たちは再びアニメを見返し、新しい意味を発見するはずです。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

haigakura.jp

haigakura.jp

haigakura.jp

haigakura.jp

haigakura.jp

haigakura.jp

zerosumonline.com

s.mxtv.jp

x.com

x.com

youtube.com

fwinc.co.jp

animatetimes.com

ja.wikipedia.org

en.wikipedia.org

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 藍采和が唯一の弟子として一葉を選んだ理由と、その背景にある水官長としての視点が見えてくる

- 歌が苦手な一葉が舞と滇紅を武器に成長していく姿が、師の教えと重なり合うことがわかる

- 白豪という「人柱の存在」が師弟を強く結びつけ、物語全体を動かす原動力になっている

- アニメでは緊張感ある描写、原作では行間の深みが強調され、両方を読むことで師弟関係の真実が浮かび上がる

- まだ解かれていない伏線や問いが数多く残されており、原作を手に取ることで“本当の答え”に近づける

コメント