「八仙」という言葉を耳にすると、中国の古代伝承や道教の神秘的な世界が広がってきませんか。そこに重ねられる『ハイガクラ』の物語は、ただのファンタジーではなく、歴史や神話の断片を呼び覚ます壮大な絵巻のようです。

八仙それぞれのモデルには、暗八仙と呼ばれる“象徴の法器”があり、花籃や葫蘆といったアイテムひとつひとつが物語を解く鍵になっています。原作ではその役職や関係性が緻密に組み込まれ、アニメでは視覚的な演出として息を吹き込まれている。

この記事では、道教の八仙をモデルとする『ハイガクラ』のキャラクターたちが、どのように役職や象徴を担い、物語を導いていくのかを徹底解説します。読み進めるうちに、きっと“原作を確認したくなる焦燥”が胸をざわめかせるはずです。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

八仙とは何か ― 道教におけるモデルと象徴

八仙の人物像と暗八仙の法器が持つ意味

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

八仙とは、中国の道教において語られる八人の仙人を指し、李鉄拐・漢鍾離・呂洞賓・藍采和・韓湘子・何仙姑・張果老・曹国舅のことを言います。彼らはただの“仙人”ではなく、それぞれが象徴的な役割を担い、後世の物語や絵画、そして『ハイガクラ』のような作品に深い影響を残しました。特に注目すべきは“暗八仙”と呼ばれる法器で、葫蘆・芭蕉扇・剣・花籃・笛・蓮・魚鼓・玉板といった道具に、八仙の個性や霊力が投影されているのです。

例えば李鉄拐の葫蘆は“薬壺”として命を癒やす象徴であり、藍采和の花籃は“永遠に咲き続ける花”を意味する吉祥のモチーフです。この暗八仙は、中国美術や工芸品に頻繁に描かれ、見ただけで八仙を連想できるほど人々の生活に根付いてきました。つまり、人物と法器は切り離せないペアであり、そこに込められた物語性は『ハイガクラ』を読み解くうえで欠かせない鍵となります。

道教における八仙の面白さは、その出自や性格が多様であること。乞食に扮した李鉄拐もいれば、宮廷に属する曹国舅のような権力者もいる。それぞれが異なる背景を持ちながら“仙”という同じ到達点に辿り着いている点は、人間の多様な生き様を肯定しているかのようです。『ハイガクラ』のキャラクター造形も、この多様性をなぞるように配置されているのだと気づかされます。

私自身が強く感じるのは、暗八仙のモチーフを知った瞬間にキャラクターの言動や役職に奥行きが生まれるということ。例えば藍采和が“水官長”として描かれる背景には、花籃の持つ清浄さや循環のイメージが重なり、ただの権力者ではなく“師父”として弟子を導く姿が立ち上がってくる。そこに原典と創作が交錯する瞬間の美しさがあります。

そして、暗八仙の存在を意識すると、『ハイガクラ』の細やかな描写に込められた遊び心が見えてくるのです。単なるアイテムや小道具として見過ごしてしまえば気づけない伏線が、実は“八仙の記号”として物語に仕掛けられている。その事実を知ると、読者は「もっと深く読みたい」という欲望に駆られるはずです。まるで、閉ざされた扉の向こうに広がる仙界の光景を覗き見たくなるように。

明八仙と暗八仙、図像に秘められたシンボル性

八仙を語るとき、もうひとつ大切なキーワードが“明八仙”と“暗八仙”です。明八仙は八仙そのものを描いた図像表現であり、古代からの壁画や絵巻物に残されています。一方で暗八仙は、先ほど触れたように八仙の法器だけをシンボルとして描き出した表現。これが後世の工芸品や吉祥模様の中で特に広まり、壺や布、扇子など生活の中に自然と溶け込んでいきました。

『ハイガクラ』という作品に触れると、この明暗両方の八仙表現が物語構造に組み込まれていることに気づきます。藍采和が弟子・一葉に託す言葉や仕草は、まさに“明八仙”の人間像を思わせます。一方で、背景美術や小道具に仕込まれた細やかな意匠は“暗八仙”の文脈を踏まえており、原作ファンはそうした仕掛けに気づくたびに心が躍るのです。

この二重性が読者を惹きつける理由は、“姿そのもの”と“象徴の欠片”という二つのレイヤーを往復できるから。キャラクターの台詞を追いながらも、同時に花籃や剣といったシンボルを探してしまう。これはまるで宝探しのような体験で、アニメでは映像として一瞬映るだけの要素が、原作漫画ではより丹念に描き込まれています。

私が特に感動したのは、八仙の法器が単なるアイテムではなく“物語を進める装置”として扱われている点です。道教の象徴を知ることで初めて理解できる台詞の裏の意味や、シーンの空気感が確かに存在している。つまり、原典を学び、暗八仙の意味を踏まえることが、『ハイガクラ』を十倍楽しむための秘密のパスワードなのです。

こうして八仙のモデルを辿ると、単に神話の知識を補う以上の発見が待っています。それはキャラクターたちが纏う“象徴性”が、読者自身の感情や記憶とリンクしていく瞬間。作品に込められた深層を体験するために、ぜひ道教の八仙と暗八仙の法器に触れてみてください。そこには、物語の奥底に流れる壮大なリズムが、確かに響いているのです。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

『ハイガクラ』に登場する八仙の役職と性格

藍采和 ― 一葉の師父としての存在と葛藤

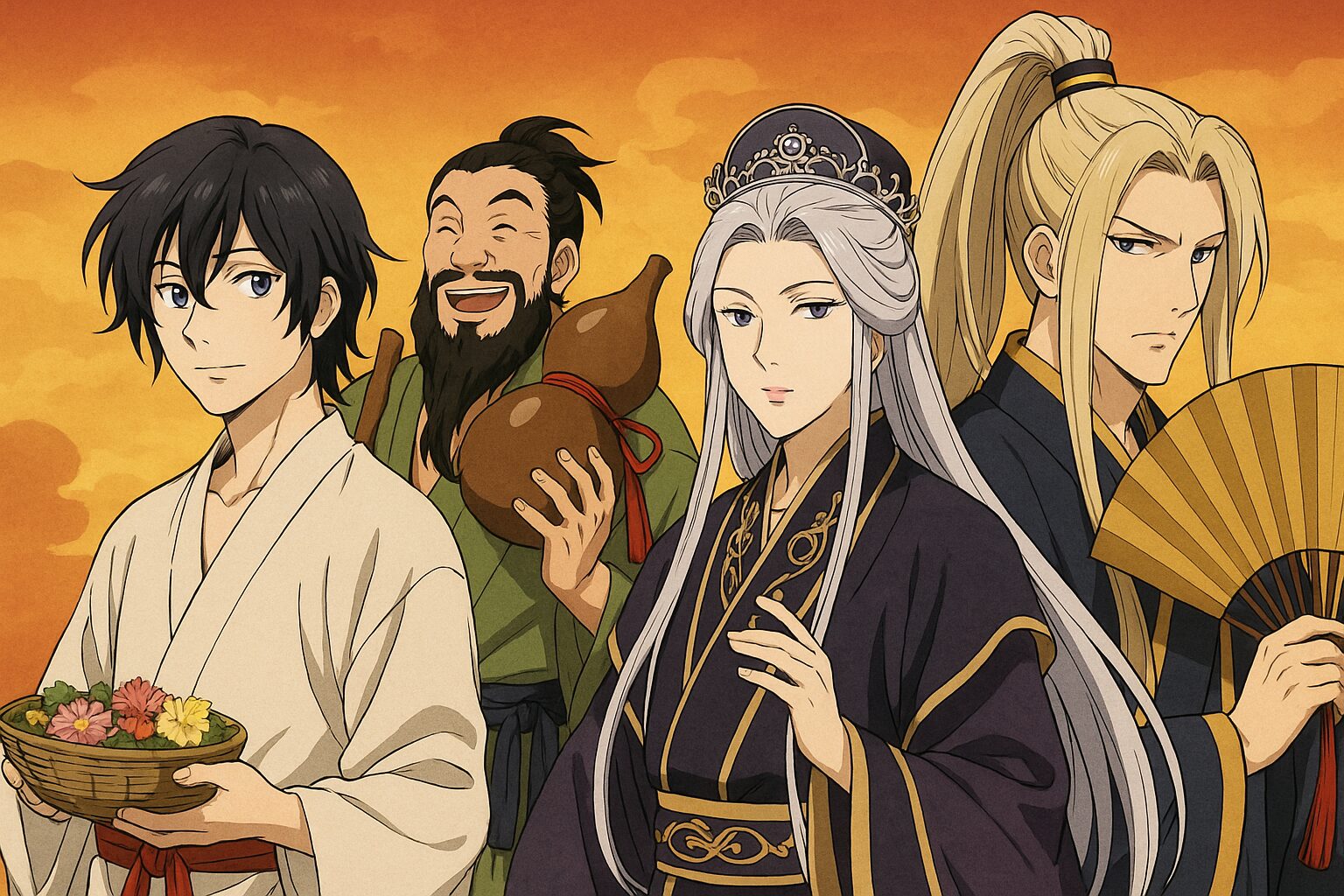

『ハイガクラ』を語るうえで欠かせないのが藍采和です。道教における藍采和は、花籃を手にした“清浄と永遠”の象徴として描かれますが、本作では水官長という重責を担い、一葉の師父として物語に大きな影響を与えます。しかもアニメ版では声優・下野紘さんが演じることで、原作以上に師弟関係の“温かさと厳しさ”が声の響きに宿っているのです。

藍采和は弟子である一葉を導きながらも、師父としての責任に揺れる姿が描かれます。水官長という立場は水を司る象徴的な役職であり、清浄や循環といったイメージが彼の在り方に重なっていく。だからこそ、龍王や龍生九子の師父であるという設定に説得力が生まれます。原作漫画を読むと、藍采和が“一葉に託そうとするもの”がどれほど重く、同時に切実であるかが行間からにじみ出ています。

また、藍采和が登場するシーンには、暗八仙の花籃がシンボリックに意識されていることが多いです。これは単なる小道具ではなく、“師として弟子に差し出す心”を形象化する記号。読者はこの象徴を意識することで、藍采和の言葉が何倍も深く響いてくるのです。まるで花が咲き続けるように、彼の導きは途切れることなく一葉へと注がれていきます。

私自身、藍采和の描かれ方に触れるたび「師匠でありながら、自分もまた迷える存在である」という人間的な弱さに心を打たれます。その弱さを抱えたまま“水官長”として責任を背負う姿は、ただの神話的存在ではなく、私たちに近い血の通ったキャラクターとして生きています。だからこそ、彼と一葉の関係は読者の胸を強く掴むのです。

アニメの映像では、師弟の間に流れる“沈黙”までもが大切に演出されています。藍采和の葛藤は、音や間によって視覚以上に雄弁に語られ、見る者に「この物語はただの仙界ファンタジーではない」と気づかせるのです。

李鉄拐・漢鍾離 ― 補佐と規律、官職としての立場

藍采和の周囲には、仙界の秩序を形づくる他の八仙が存在します。まず李鉄拐は水官長の補佐役として登場し、アニメでは岸尾だいすけさんが声を担当。道教での李鉄拐は葫蘆を背負い、人々を癒す薬の象徴として知られていますが、『ハイガクラ』ではその“支え”のイメージが役職に直結しています。藍采和を陰から支える存在として描かれることで、仙界の力関係にリアリティが増しているのです。

そして漢鍾離は、八仙の中でも天官長として強烈な存在感を放ちます。アニメでは綿貫竜之介さんが声を演じ、規律と秩序を体現する人物として描かれています。漢鍾離の法器である芭蕉扇は、火を鎮め、風を操る象徴であり、彼の“規律と時間に厳しい”性格と深く結びついている。『ハイガクラ』における漢鍾離は、一葉を叱責する場面でその厳格さを示し、物語に緊張感を与える役割を担っています。

この二人の八仙は、藍采和と対照的な存在でもあります。藍采和が揺れ動く師父であるのに対し、李鉄拐と漢鍾離は秩序や支えといった安定した役職に立っている。その関係性は仙界の官職制度の縮図のようであり、強固なヒエラルキーが作品世界を縛っていることを感じさせます。原典においても李鉄拐と漢鍾離は“先達”として描かれることが多く、その位置づけが物語的に踏襲されているのです。

私が感じるのは、この構図が“権威と人間性”のバランスを描く仕掛けになっているということ。藍采和の弱さや迷いを浮かび上がらせるのは、李鉄拐と漢鍾離の安定感があるからこそ。三者が揃ったとき、八仙の姿は単なる神話的存在を超え、強固な組織性と人間的な葛藤が交差する生きたドラマになるのです。

アニメ版では、これらの役職や性格が声優の演技によって鮮明に表現され、テンポの速い展開の中でも八仙それぞれの役割が際立っています。観る者は無意識のうちに“誰が秩序を守り、誰が揺らぎを抱えるのか”を感じ取り、原作に戻って答えを探したくなるでしょう。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

物語を揺るがす八仙の描かれ方

八仙の政治性と仙界の秩序構造

『ハイガクラ』の世界観を語るうえで外せないのが、八仙が持つ政治性です。道教の八仙は本来、仙界を象徴する吉祥的な存在ですが、本作では単なる“神話的人物”に留まらず、仙界を統治する官僚的な役職として描かれています。天官長・水官長・補佐という役職がそれを端的に示しており、読者はすぐに「これは単なる神話ではなく、秩序と権力を巡るドラマなのだ」と気づかされます。

八仙の官職体系は、西王母(白珠龍)を頂点とする仙界の統治構造の中で機能しており、そのヒエラルキーは極めて厳格です。例えば漢鍾離は天官長として規律を徹底し、藍采和は水官長として循環と調和を担う。そこに李鉄拐の補佐が加わり、仙界全体がひとつの政治体制のように運営されていく。これは単なるファンタジーの設定ではなく、現実世界の官僚制度を連想させる“政治の寓話”でもあるのです。

この秩序構造は、アニメ版でも強調されています。テンポの速い展開のなかで、八仙たちの役職や関係性がセリフや場面転換に織り込まれ、視聴者は自然に“仙界の官僚制”を理解できる仕組みになっています。声優陣の演技も、この政治的ニュアンスを色濃く表現しており、ただのキャラクター紹介に終わらない説得力を生んでいます。

私自身が魅力を感じるのは、この政治性がキャラクターたちの感情を逆説的に際立たせている点です。秩序の中で苦悩する藍采和、規律を守ることに徹する漢鍾離、それを支える李鉄拐――。権威的な立場に置かれながらも、人間的な揺らぎや葛藤が随所に覗く。『ハイガクラ』の八仙は、政治と感情の狭間で生きる存在として描かれているのです。

この描写に触れると、八仙という伝承のキャラクターが“遠い神話”ではなく、“現実の人間と地続きの存在”として立ち上がってくるのを実感します。だからこそ、彼らの言葉や選択が物語全体を揺るがす力を持ち、読者はその一挙手一投足から目を離せなくなるのです。

張果老の正体と物語の大きな転換点

『ハイガクラ』の物語において、最も衝撃的な展開のひとつが張果老の正体です。道教では、張果老は逆さに驢馬へ乗る姿で知られ、仙人らしい風変わりさを象徴する存在でした。しかし本作では、そのイメージが大きく裏切られます。原作の中盤(第13~15巻あたり)で明らかになるのは、張果老が白蝙(渾沌の配下)という敵対的な存在だったという驚愕の真実です。

この正体の発覚は、仙界の秩序を大きく揺さぶる転換点となります。八仙は仙界を支える柱のような存在であるにもかかわらず、その中の一人が“裏切り者”として描かれることで、読者は一気に物語の緊張感へと引き込まれる。単なる権力構造のドラマが、一転して“信頼の崩壊”という人間的なテーマに変わっていくのです。

張果老の正体が明かされる場面は、アニメ化される際にも大きな話題を呼ぶと考えられます。なぜなら、キャラクターデザインや声優の演技によって、裏切りの瞬間がどのように演出されるかが視聴体験を左右するからです。すでにアニメ第1話ではテンポの速さが指摘されていますが、このような転換点こそ“スピード以上に重み”を持たせる必要があるでしょう。

私が特に感じたのは、張果老の裏切りが“個人の裏切り”ではなく、“象徴の裏切り”であることです。八仙というシステムそのものに亀裂を入れる出来事であり、仙界の根幹を揺るがす。読者にとっては、ただのキャラクターの裏切りを超えて「物語世界のルールが崩れる瞬間」として衝撃的に響くのです。

この展開を知ってしまうと、逆に“他の八仙も本当に信じていいのか”という疑念が読者の中に芽生えます。これは、物語を追う原動力を一気に加速させる仕掛けでもあり、気づけば「続きを原作で確かめたい」という欲望に突き動かされる。張果老の正体は、『ハイガクラ』を語るうえで絶対に外せない転換点なのです。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

アニメ『ハイガクラ』における八仙の演出

声優陣による八仙のキャラクター性表現

アニメ『ハイガクラ』の魅力のひとつは、八仙たちを彩る声優陣の演技にあります。藍采和を演じる下野紘さん、李鉄拐を演じる岸尾だいすけさん、そして漢鍾離を演じる綿貫竜之介さん――いずれも実力派が揃い、八仙という道教の伝承に根ざしたキャラクターを現代的に蘇らせています。声の響きがキャラクターの役職や性格を立体化し、原作で感じた“象徴”が映像の中で呼吸を始める瞬間は圧巻です。

藍采和の柔らかさと迷いを孕んだ声は、師父として一葉を導く立場を鮮やかに表現しています。一方で李鉄拐の声には安定感と頼もしさが宿り、水官長を支える補佐としての役割がより明確に伝わる。漢鍾離は天官長としての威厳を体現し、規律を守る厳格さを声で押し出しています。原作で培われた八仙のイメージが、声優の演技によってより鮮明に描き出されているのです。

また、西王母(白珠龍)を中心とした仙界の統治構造を表現する上で、声の存在感は非常に重要です。白珠龍の声には“絶対的支配”のニュアンスが込められており、八仙たちがいかにその統治のもとで揺れ動いているかを感じさせます。声優陣の表現は、政治性と人間性を両立させる『ハイガクラ』の魅力を見事に支えているのです。

私が感じるのは、声優の演技が“八仙という神話的な存在”を“生きた人物”に変えているということ。伝承の中では象徴的な存在に過ぎなかった八仙が、声と表情を伴うことで現実の息遣いを持つ存在に変わる。その瞬間、観ているこちらの心も仙界に引き込まれ、キャラクターたちの感情に共鳴してしまうのです。

この演出の積み重ねが、アニメ版『ハイガクラ』における八仙を、ただの脇役ではなく“物語を揺さぶる柱”へと押し上げています。キャストの声が、物語の奥に潜むシンボル性を浮かび上がらせる。これこそが、アニメで八仙を体験する醍醐味だといえるでしょう。

テンポの速さと情報密度、八仙の世界観の再現度

アニメ『ハイガクラ』を視聴した多くの人が最初に感じるのは、テンポの速さと情報密度です。第1話から仙界の秩序、西王母、八仙の役職、歌士官の存在が次々と提示され、視聴者は一瞬で物語世界に放り込まれます。このスピード感に“置いていかれる”と感じる人もいれば、“情報の奔流が心地よい”と感じる人もいる。賛否は分かれますが、確実に八仙の世界観が強烈に印象づけられる構成になっているのです。

実際にレビューサイトやSNSの感想を眺めると、「説明量が多い」「一度では理解しきれない」という声が多く見られます。しかし、それは裏を返せば“原作の情報量を可能な限り凝縮し、八仙をはじめとした世界観を余すことなく表現しようとした結果”ともいえるのです。原作既読者からは「この密度こそ『ハイガクラ』」という肯定的な感想も寄せられており、作品の特色を忠実に再現したアニメ化だと評価できます。

八仙の描写に関しても、映像演出は非常に緻密です。藍采和の仕草や李鉄拐の立ち位置、漢鍾離の厳しい表情――それぞれが短いシーンの中で的確に表現されており、情報量の多さを補う“キャラクターの存在感”が視聴者を支えています。暗八仙の法器が映り込む瞬間もあり、知っている人にはたまらないご褒美のような演出です。

私自身は、この“密度の高さ”こそが『ハイガクラ』らしさだと強く感じます。物語のテンポに追いつこうとすることで、読者や視聴者は自然とキャラクターの心情や世界観に没入していく。テンポが速いからこそ、心拍数が上がり、八仙の世界が自分の中に強烈に刻まれていくのです。

原作漫画ではじっくりと味わえる八仙の心情や伏線が、アニメでは“情報の奔流”として届けられる。その二重の体験ができることこそ、今のタイミングで『ハイガクラ』を楽しむ最大の価値だと言えるでしょう。アニメから入った人は原作で八仙の細部を補完し、原作を知る人はアニメで演出の新鮮さに驚かされる――そんな相乗効果が、この作品の奥行きをさらに広げています。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

八仙を理解すると『ハイガクラ』が何倍も深くなる

八仙の法器と物語の伏線を読み解く楽しみ

『ハイガクラ』を読み進めるとき、八仙の法器に目を留めるだけで物語が立体的に見えてきます。道教でいう暗八仙――李鉄拐の葫蘆、漢鍾離の芭蕉扇、藍采和の花籃、張果老の魚鼓など――は単なる小道具ではなく、物語の重要な伏線として織り込まれています。原典の知識を持っていると「この小物がここで出てくる意味は何か?」と気づける瞬間が多く、それが作品をより濃密に感じさせてくれるのです。

例えば藍采和の花籃は“永遠に咲き続ける花”を象徴し、水官長としての彼の役割と響き合っています。そこに師父としての葛藤や、一葉への導きの意味が重なり、読者はただのキャラクター描写以上のメッセージを受け取ることができる。李鉄拐の葫蘆もまた、癒しと支えの象徴であり、水官長補佐という役割に自然にリンクしています。このように法器を手がかりに読み解くと、登場人物の立ち位置や心情が驚くほど鮮明になるのです。

アニメ版でも、法器が一瞬だけ映り込むカットがあり、知っている人だけが気づける仕掛けが随所にあります。それを発見したときの喜びは、まさに“読解の宝探し”。一度見ただけでは理解できないシーンも、原典や原作漫画の知識を重ねることで、新しい解釈が生まれてくる。『ハイガクラ』はそうした二重三重の楽しみを仕掛けている作品です。

私が魅了されるのは、この“知っているか知らないかで変わる視点”が、読者や視聴者に自分だけの優越感を与えること。暗八仙の意味を知っている人は、アニメや漫画を観ながら「この演出は偶然じゃない」と確信し、物語の深層に触れたような感覚を味わえます。だからこそ、『ハイガクラ』をより深く楽しむためには八仙の法器と伏線を意識することが不可欠なのです。

そして、この仕掛けを知ると「まだ描かれていない裏側をもっと読みたい」という欲望が自然に生まれます。原作を開けば、巻末のコメントやおまけページにさえ八仙の影が差している。細部に潜む伏線を拾い上げる作業は、読者自身が八仙の物語に参加しているような体験を与えてくれるのです。

原作でしか描かれない八仙の裏設定と余白

アニメ『ハイガクラ』は情報密度の高さが魅力ですが、実は原作でしか描かれていない八仙の裏設定が数多く存在します。単行本の13巻以降では、張果老が白蝙であることが明かされる大きな転換点が描かれていますが、これはアニメではまだ触れられていません。この差異こそ、原作を読む価値のひとつです。

また、巻末のおまけページや高山しのぶ先生のコメントの中には、八仙の性格や関係性をより深く理解できる小話が仕込まれています。藍采和と一葉の師弟関係の裏に隠された“沈黙の理由”、李鉄拐と漢鍾離の立場がどう支え合っているのか――そうした余白は、アニメだけでは絶対に触れられない情報なのです。

さらに、原作では仙界の秩序を巡る細かい設定や、暗八仙の法器にまつわる小ネタが繰り返し登場します。読者は巻を追うごとに「このシーンの花籃にはこんな意味があったのか」と気づき、物語を読み返すたびに新しい発見を得られる。これこそが『ハイガクラ』の奥行きであり、八仙の描かれ方が単なるキャラクター消費で終わらない理由です。

私自身、原作を読み返すたびに「ここに八仙の影があったのか」と驚かされます。アニメでは描写されない静かな場面にも、裏設定や法器の象徴がひそかに忍ばせてあり、まるで作者からの挑戦状のように感じられるのです。八仙はキャラクターであると同時に、物語全体を支える骨格であり、その余白をどう読み解くかは読者次第なのです。

結局のところ、アニメのテンポに惹かれた人ほど、原作の余白に潜む八仙の物語を知りたくなる。そこには、“今すぐ原作を開けばもっと幸せになれる”という確信を抱かせる力がある。八仙を知れば知るほど、『ハイガクラ』という作品は深く、そして果てしなく広がっていくのです。

西王母と仙界の統治構造

白珠龍と八仙の関係性が示す支配の象徴

『ハイガクラ』の仙界における絶対的存在として描かれるのが、西王母=白珠龍です。道教における西王母は仙界の女帝的存在であり、生命と死を司る女神として知られていますが、本作では“白珠龍”として八仙の頂点に君臨し、仙界の秩序を統べています。その姿は神秘と威厳を兼ね備え、八仙の動きすらも大きな支配の枠組みの中に収めてしまうのです。

白珠龍の存在は単なる神話的権威ではなく、仙界における政治的支配の象徴として描かれます。藍采和が水官長として揺れる心を抱え、漢鍾離が天官長として規律を徹底する――その根底には常に白珠龍の眼差しがある。つまり、八仙それぞれの役職や決断は、白珠龍という絶対的権力の影響下で意味を持つのです。アニメ版でも白珠龍の登場シーンは格別に重厚で、その一瞬の存在感が仙界全体の緊張感を高めています。

この構図を理解すると、八仙たちのキャラクター性も違って見えてきます。藍采和の師父としての迷いや、李鉄拐の補佐としての安定感、漢鍾離の規律――これらはすべて“白珠龍に従う八仙”という大きな枠組みの中で機能している。個々の葛藤がありながらも、彼らは仙界の秩序を守るための存在であり、その背後には西王母の支配が静かに息づいているのです。

私が惹かれるのは、白珠龍の“無言の支配”が物語を覆っていること。直接的に干渉する場面は少なくても、八仙の行動や官職制度の運営そのものが彼女の存在によって成り立っている。その見えない支配の網に気づいたとき、作品世界は一気に深みを増します。まるで大河の水流に抗えないように、八仙たちは知らず知らずのうちに西王母の流れに従っているのです。

この支配構造を知ると、読者は自然に「八仙は果たして本当に自由なのか?」という問いに導かれます。支配と自由、権力と葛藤――その狭間に揺れる八仙の物語が、『ハイガクラ』の核心にあるのです。

仙界における秩序と“未完の物語”の行方

仙界を舞台に描かれる秩序は、八仙と西王母によって保たれています。しかし、『ハイガクラ』の物語は常にその秩序が揺らぎ続ける過程を描いているともいえます。四凶や渾沌の存在が秩序を脅かし、張果老の正体が明かされたとき、仙界の根幹は大きく崩れかけます。それでも白珠龍は絶対的な支配者として君臨し、八仙はその秩序を守るべく動き続ける。この緊張関係こそが、物語を突き動かすエンジンになっているのです。

仙界における秩序は、官職制度としても可視化されています。天官長、地官長、水官長――その中で八仙がそれぞれの役割を果たし、西王母のもとに集約される。これは単なるファンタジーの設定ではなく、現実の政治制度を思わせるような精緻な構造であり、だからこそ読者は作品に強いリアリティを感じるのです。

しかし、その秩序は決して盤石ではありません。張果老の裏切り、藍采和の葛藤、一葉の未熟さ――これらは仙界の安定に小さな亀裂を走らせる。西王母という圧倒的な存在がいるにもかかわらず、物語はあえて“未完の秩序”として描かれるのです。秩序は揺らぎ、物語は未完であるからこそ、読者は次の展開を渇望する。そこに『ハイガクラ』の中毒性が宿っているのです。

私が強く感じるのは、仙界の秩序が“完成することのない物語”として描かれていること。白珠龍の絶対性がある一方で、八仙の個々の感情や裏切りがその秩序を揺らがせ続ける。安定と混沌の間で揺れる仙界は、私たちの現実世界そのものを映し出しているようです。だからこそ、この作品は単なる神話の再構築ではなく、読む者自身の心に突き刺さるのだと思います。

『ハイガクラ』はまだ連載が続いており、その“未完”の状態そのものが魅力です。八仙と西王母の秩序がどう変わるのか、どのように崩れるのか――答えは原作の続きを手にしたときにしか見えない。その期待と焦燥感が、読者をページへ、そして次の巻へと駆り立てるのです。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

haigakura.com

zero-sumonline.com

wikipedia.org

wikipedia.org

kansai-u.ac.jp

filmarks.com

ciatr.jp

renote.net

animatetimes.com

bs-asahi.co.jp

apple.com

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 道教の八仙と暗八仙の法器が『ハイガクラ』のキャラクター造形にどのように反映されているかが見えてくる

- 藍采和・李鉄拐・漢鍾離など八仙の役職と性格が、仙界の秩序や師弟関係にどう作用しているかが掘り下げられている

- 張果老の正体という衝撃的な転換点が、物語の緊張感と読者の渇望を一気に高めている

- アニメ版での声優陣の表現やテンポの速さが、八仙の世界観を映像的に再構築していることが伝わる

- 原作でしか描かれない八仙の裏設定や余白を知ることで、『ハイガクラ』をもっと深く楽しみたくなる

コメント