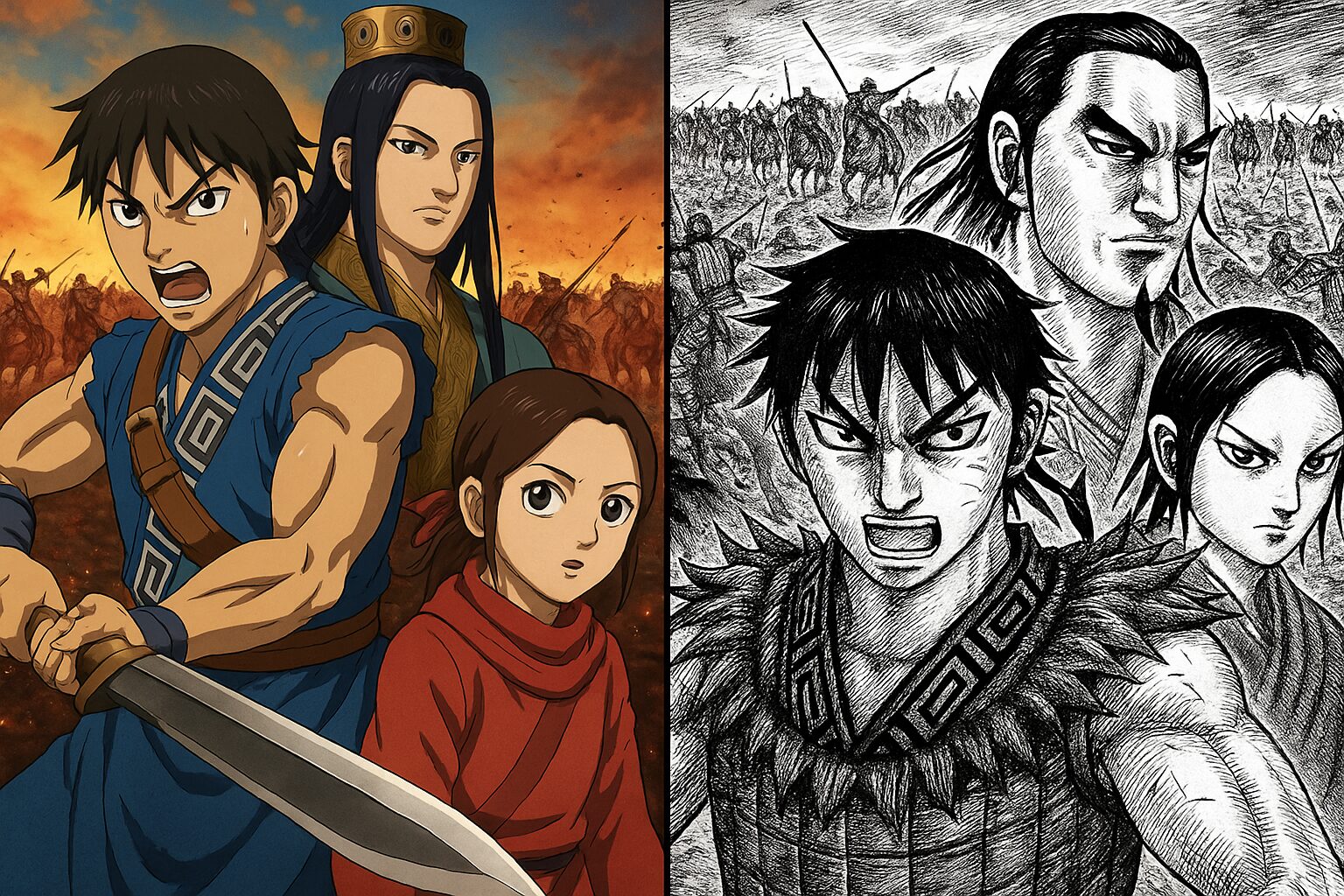

戦場の煙が上がるたび、ページをめくる手が止まらない──。アニメ『キングダム』は壮大なスケールで史実を再構築した傑作ですが、実は“アニメと原作では見える戦場が違う”ことをご存じでしょうか。

映像化の宿命として避けられない〈改変〉や〈カット〉、そしてNHK放送という枠組みの中で選ばれた“描かれなかった血と心”。

この記事では、原作ファン・アニメファンの双方から見えてくる「差のリアル」を、筆者・相沢透の視点で徹底比較。表では語られない“行間の戦い”を、今あらためて読み解いていきます。

原作コミックを読んでいるあなたにも、アニメしか観ていないあなたにも──「あの一戦の温度」が変わって見えるはずです。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

アニメ『キングダム』と原作コミックの基本対応表:どこまで描かれたのか?

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

第1期〜第5期:原作何巻まで進んだ?放送範囲と時系列整理

アニメ『キングダム』を語るうえで、まず押さえておきたいのは「どこまで描かれたのか」という原作対応の地図です。原作コミックは現在、累計1億1千万部を突破し(oricon.co.jp)、物語のスケールは中華全土に広がっています。一方、アニメ版は第1期から第5期にかけて、丁寧に、しかし“選び取る形”で進行してきました。

第1期(2012年放送)は原作1〜16巻前半、「秦国建国期」から「蛇甘平原の戦い」まで。まだキャラクターたちの粗削りな熱量がそのままCGで映し出されていました。第2期(2013年)は17〜24巻「山陽攻略編」を中心に、信と王騎、蒙恬、王賁たち若き将軍候補たちの成長が交錯。第3期(2020〜2021年放送)はついに「合従軍編」(25〜34巻中盤)へ突入し、シリーズ屈指の名シーン“函谷関の戦い”がアニメ史に刻まれます。

続く第4期(2022年放送)は「毐国(あいこく)反乱編」(34〜40巻)を描き、政(セイ)の政治的決断と信の戦場が交差する“二重の王道”がテーマとなりました。そして最新の第5期(2024年)は「黒羊丘の戦い」(40〜45巻)がメイン。桓騎の狂気、そして“勝利とは何か”という哲学が濃密に描かれる章で、筆者自身も一話ごとに息を呑みました。

つまり、アニメ第5期終了時点での原作到達点はおおむね45巻前後。NHKアニメ『キングダム』は、約半分の物語を映像化した段階にあります。裏を返せば、残る“後半戦”には、原作読者だけが知る衝撃の展開──李牧の戦略転換や、秦の国内動乱──が待ち受けているということです。

放送年表をたどると、制作の歩み自体が物語のようです。2012年に始まった第1期から2025年の第6期まで、13年の歳月。アニメは“戦場を追い続ける歴史の記録”でもある。時代ごとに進化した作画、演出、音楽が、そのままキングダムという作品の成長を体現しています。

そしてもうひとつ重要なのが「どこが未アニメ化なのか」という点。原作8〜10巻の“秦王暗殺計画”など、政治サスペンス色の強い章は現在も映像化されていません(programming-cafe.com)。この章こそ、政と昌文君、信の絆が試される物語の核心。未映像化だからこそ、原作で読む価値が際立ちます。

アニメが物語を“描く”のなら、原作はその“影”を描いている。ページをめくるたび、アニメでは語られなかった息遣いが立ち上がる。その違いを知ることこそ、『キングダム』を二度味わう醍醐味だと筆者は感じています。

第6期(2025年放送開始)で描かれる可能性と原作対応予測

2025年10月から放送される第6シリーズ(NHK総合)は、公式サイトでも明示されているように新章の幕開けを告げています(kingdom-anime.com)。ただし、現時点(2025年10月12日)で明確に発表されているのは放送開始日のみで、何クール構成か、どこまで描くかは未公表です。

とはいえ、これまでの進行速度と各期の原作消化ペースを踏まえると、第6期は原作45〜52巻前後、「鄴攻め(ぎょうぜめ)編」へ突入する可能性が高いと考えられます。桓騎軍と李牧軍の死闘、そして“史実では敗北するはずの戦”をどう描くのか──そこに制作陣の真価が問われるでしょう。

筆者が注目しているのは、“桓騎という存在”の描き方。原作では、彼の異常性と狂気、そして孤独がコマの沈黙で語られています。だがアニメでは、放送枠の制約からその狂気の「濃度」をどう表現するのか。NHKの放送倫理と桓騎の“反英雄性”のせめぎ合いが、次期の見どころになりそうです。

また、ファンの間では「第6期では原作50巻以降の“朱海平原の戦い”の序盤までいくのでは」という推測もありますが、これは要調査。合従軍編と黒羊丘編を経て、信が“将軍”として立つまでの精神的な距離を丁寧に描くなら、あえて焦らず“溜め”を効かせてくる可能性もある。

アニメ『キングダム』は、常に「何を描かないか」を選び抜いてきました。だからこそ、原作でこそ描ける心理線や政治の駆け引きが、作品を二層構造にしている。第6期は、その二層の狭間で“物語の熱”をどう保つか。その答えは、放送と同時にページの中で確かめたくなるはずです。

──戦はまだ、終わっていない。アニメと原作、二つの『キングダム』がこれから再び交わる瞬間を、心して待ちたいと思います。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

カット・改変・マイルド化──NHK放送で変わった“戦場の温度”

暴力・流血・下ネタのマイルド化が生んだ“静かな戦場”

『キングダム』という作品の原点は、戦場に生きる人間の「生と死の距離の近さ」にあります。原作では、血しぶき、首が飛ぶ描写、兵士たちの断末魔が“戦の現実”として容赦なく刻まれている。しかしアニメ版では、それがNHK放送という環境において、必然的に“マイルド化”されていきました。

特に第1期〜第2期では、流血描写や斬首のシーンがカメラワークで切り替えられたり、画面を暗転させて衝撃を抑える演出が多く見られます。原作の描写が“剣で貫かれた痛み”を読者に伝えるのに対し、アニメは“衝撃の瞬間を視聴者に想像させる”構造へと変化していったのです(comic-vision.net)。

また、原作では李牧や桓騎など、キャラクターの台詞に皮肉や残酷な笑みが宿りますが、アニメではそれが「理性的な台詞」へとトーンダウンされている部分もあります。とくに桓騎の拷問描写や戦後の残虐行為は、NHKの放送枠の制約上、ほぼオフショットで語られるに留まりました。これにより、“狂気”よりも“戦略家”としての桓騎像が強調されているのが特徴です。

一方で、このマイルド化が「戦場の静けさ」という新しい美学を生んでいるのも事実。血の色が消えた分、キャラクターの“沈黙”や“呼吸”が際立ち、戦場の緊張が音で伝わる。筆者は第5期「黒羊丘編」で、あえて“血を見せない残虐さ”が逆に恐怖を深めていることに気づきました。暴力のリアルを削ることで、人間の“心の暴力”を描こうとする意志が、そこには感じられるのです。

原作の「剣戟の熱」、アニメの「静寂の重み」。どちらも『キングダム』という戦場の異なる温度。アニメは観る者の想像力を刺激し、原作は読む者の心をえぐる──その対比こそが、この作品を二重に輝かせている理由だと思います。

セリフとキャラの印象差──言葉の「抜け」がもたらす心理のズレ

アニメ『キングダム』を見ていると、原作のセリフとの“微妙なズレ”に気づく瞬間があります。それは単なる言い回しの変更ではなく、キャラクターの心の温度を変えてしまうほどの“編集の呼吸”なんです。

たとえば、信(シン)の言葉遣い。原作では粗野で激情的な台詞が多く、仲間を鼓舞する叫びには「血が滲むような若さ」がある。ですがアニメでは、その表現がやや整えられ、視聴者にとって“聞きやすい”形に丸められています。NHKの広い視聴層を意識した結果、彼の“暴発的な熱”が少し抑えられた印象を受けるのです。

また、王騎(オウキ)将軍の名台詞「この顔…覚えておけェ!!」の間にある“間”や“息”も、アニメでは演技と演出で再構築され、声優・小山力也さんの重厚な芝居が“静の迫力”を生んでいます。原作ではコマの「間」が作る沈黙の緊張。アニメでは音と間で描かれる威圧感。この差がまさに、アニメと漫画の「呼吸の違い」です。

さらに、コミカルな場面では原作の下ネタや軽口がカットされることもしばしば。信と河了貂(かりょうてん)の軽口の応酬や、羌瘣(きょうかい)との距離感を測る“照れ隠し”など、恋愛未満の関係性が省略されてしまう。結果として、アニメの信は“真面目な青年将軍”としての印象が強くなっています。これは悪い意味ではなく、アニメの信は「万人に届く英雄像」として再構築された姿とも言えるでしょう。

言葉が削られると、感情の濃度が変わる。だがそれは“削った側の選択”であり、“受け取る側の想像”を刺激する仕掛けでもある。アニメ『キングダム』は、言葉の省略によって“心の余白”を増やし、視聴者の想像力を戦場に引きずり込んでいる。原作で語られた真意を知る者ほど、その余白に熱を感じるはずです。

結局のところ、改変もカットも“失われたもの”ではなく、“読み手に託されたもの”なのかもしれません。原作の言葉を胸に、アニメの映像を観るとき──私たちは、二つの『キングダム』の間で呼吸を合わせているのだと思います。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

作画・演出の進化:CG時代から“筆感”の復活へ

第1期〜第2期の3DCG批判と、それでも描き切った情熱

アニメ『キングダム』を語るとき、どうしても避けられないのが「作画の変遷」というテーマです。とくに第1期・第2期の3DCG描写に対しては、当時から賛否が真っ二つに分かれました。群衆戦や戦場の広がりを3DCGで表現しようとしたその意欲は高く評価されながらも、「キャラクターの顔の動きが硬い」「原作の熱が薄まっている」といった意見が相次ぎました(wikipedia.org)。

筆者も当時、初めて第1期を観たときの“異物感”を今でも覚えています。原作コミックの筆線がもつ「ざらついたリアルさ」が、3DCGではどうしても再現できなかった。信の剣の軌跡や王騎の筋肉の盛り上がりが、どこか“つるり”として見える。その違和感が、原作ファンほど強く感じられたのです。

ただ──この3DCGという選択は、単なる技術上の挑戦ではなく、「群像戦を映像化するための現実的解」でもありました。数千人、数万人規模の戦闘を毎週描くという無謀なスケジュールの中で、3DCGは“戦場の全体像”を映す武器でもあった。制作陣はその制約の中で、“熱量を削がずに作品を完走させる”という命題を背負っていたのです。

実際、3DCGに対しての批判が多かった一方で、王騎将軍の最期や信の咆哮シーンなど、演出で“魂”を乗せようとする工夫も光りました。キャラクターのアップを多用し、作画ではなく声と音楽で熱を伝える。これは、技術の制限を逆手に取った“情熱の演出”でした。

当時のスタッフたちは、“未熟な時代”を隠すより、“戦う姿勢”を見せていた。筆者はそこに『キングダム』という作品の根本精神──「逆境の中でも戦う」というテーマが、メタ的に映し出されていたように感じます。3DCGは“敗北”ではなく、“通過儀礼”だったのかもしれません。

第3期以降の作画改革と“筆線の熱”の再生

そして、真の転換点となったのが第3期。ここで『キングダム』のアニメは、完全に“筆の感触”を取り戻しました。制作体制が大幅に再構築され、CG主体から手描きベースへと舵を切り直す。結果として、あの“筆圧のある線”が画面に戻ってきたのです(times.abema.tv)。

特に「合従軍編」の戦場シーン。矢が雨のように降り注ぐ場面で、筆線の震えが“命の緊張”そのものを表現していました。原作25〜34巻に描かれた群像戦の迫力を、アニメはここで初めて“絵の重さ”で再現できた。第1期・第2期の平面的な戦場が、第3期では立体的な“血の風景”へと変わったのです。

背景美術にも明確な変化がありました。空気遠近法を取り入れた色彩設計により、戦場の“埃の匂い”まで感じられる。音響も深化し、剣戟の金属音や馬の息づかいがリアルになった。つまり第3期以降は、「技術のアニメ」から「感情のアニメ」へと進化した瞬間でした。

第4期では「毐国反乱編」での政治劇を中心に、光と影のコントラストが強調されます。政の顔の陰影、宮殿の光の差し込み方。絵作りに“権力の重み”を感じさせる演出が施されていました。そして第5期「黒羊丘編」では、桓騎軍の異様な雰囲気を画面全体の暗調で包み込み、“静かな狂気”を可視化する大胆な演出。これらはすべて、制作陣が“筆の力で物語を描く”覚悟を取り戻した証です。

こうして見ていくと、『キングダム』の作画は単なる“見やすさ”の進化ではなく、“戦場の空気をどう描くか”という哲学の変化でもあります。第1期・第2期のCGが“兵の数のリアリズム”を追ったとすれば、第3期以降は“兵の心のリアリズム”を追い始めた。これは、映像表現が原作の精神に追いついた瞬間と言っていいでしょう。

筆者はこの変化を、“筆線の熱が蘇った”と呼びたい。紙の上で描かれた線が、映像の中で再び息を吹き返す。『キングダム』というアニメは、まさに“筆と魂の再会”を果たしたのです。

──血の色も、風の音も、戦士たちの息遣いも。第3期以降のアニメ『キングダム』は、もはやCGの時代を超えて、“筆の戦場”を描く新たな表現領域に踏み込んでいます。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

原作コミックでしか描かれない心理戦・内政パートの深層

削られた戦略描写と“思考の沈黙”──台詞にできなかった決断

アニメ『キングダム』を追っていると、戦場の興奮とは裏腹に「なぜか物語の“思考”が薄く感じる瞬間」があります。それは、決して脚本の手抜きではなく、時間と放送枠の制約の中で「言葉よりも映像で伝える」判断が優先された結果です。だが──そのとき、原作では何が描かれていたのか。ここに“アニメと原作の最大の違い”が隠れています。

原作コミックでは、戦略や戦術の“裏”を緻密に描くページが多い。合従軍編(25〜34巻)では、李牧が「勝利を計算する時間」と「人を信じる時間」を秤にかけるシーンがあります。この思考の“間”こそがキングダムの真髄。アニメでは数秒の沈黙で流されてしまうこの内省が、原作ではページを割いて描かれる(youngjump.jp)。

また、桓騎軍の異常な戦略性──敵兵心理を読んで戦うスタイル──も、原作ではセリフではなく「構図」として描かれる場面が多い。彼の笑みの背後にある“読めない心”がコマの沈黙に刻まれているのです。アニメでは彼の戦術がスピーディに再構成され、戦のテンポを重視する一方で、その“なぜそう動いたのか”という心理の奥行きは削がれやすい。結果として、視聴者は「桓騎は冷酷な天才」とだけ受け取ってしまうこともあります。

しかし原作を読むと、その冷酷さの奥には「何かを失ってなお戦場に立ち続ける人間の孤独」があることがわかる。筆者が特に印象に残っているのは、黒羊丘編(40〜45巻)で桓騎が敵兵を罠に落とす直前の表情。アニメでは1カットで流れたが、原作では3ページにわたって描かれ、その中で“ためらい”のような空白があるのです。そこに、人間としての業と理性が同居している。

“削られた戦略描写”とは、実は“削りきれなかった人間の複雑さ”のことなのかもしれません。アニメは外の戦を描き、原作は内の戦を描く。沈黙のページの中に、将たちの「言葉にできない決断」が脈打っているのです。

読者として、アニメを観た後にその章の原作を開いてみてください。静寂のコマの中に、誰かが息を殺している音が聴こえる。そう思えたとき、あなたはもう“戦略の奥側”に足を踏み入れています。

政(セイ)と信(シン)の「間」にある心情──アニメが省いた余白の意味

もうひとつ、原作コミックでしか触れられない深層が“政と信の間にある沈黙”です。アニメでは両者の関係が「王と将」「指導者と部下」として一直線に描かれがちですが、原作ではその関係の中に「理解できない距離」と「信じるしかない不安」が繊細に埋め込まれています。

原作10巻〜13巻の“秦王暗殺計画編”では、政が自ら命を懸けて宮廷内の敵と対峙します。そのとき、信は戦場にいて政の行動を知らない。二人が同じ国を想っていても、交わることのない時間が流れている。アニメ版ではこのエピソードがカットまたは短縮されており(programming-cafe.com)、その結果、「政と信は常に共に戦っている」という印象が強くなっています。

だが、原作の政はもっと“孤独な王”です。誰も信じられない夜を越えて、ようやく国を動かす覚悟に至る。信がその覚悟を知るのは、ずっと後の巻になってから。アニメでは描き切れなかったこの“時間差のドラマ”こそ、キングダムという物語の静かな核心だと思います。

また、政と信の会話には、アニメでは省略される比喩的な台詞が多い。原作では「王は孤高でなければならぬ」という政の言葉の後に、信が「でも一人じゃ勝てねェ」と返す。その一言が二人の距離を一気に人間的にするのですが、アニメではこのやり取りが簡略化され、結果として“王=完璧な存在”という印象に寄ってしまう。

筆者はこの違いを“物語の温度差”と呼んでいます。アニメが光を当てるのは「戦う者の勇気」であり、原作が描くのは「信じる者の孤独」。政と信の関係はその対比の象徴です。言葉が少ないほど、互いの信頼が重く響く。アニメで描かれなかった沈黙の行間に、二人の本当の絆が隠れているのです。

だからこそ、原作を読むという行為は“沈黙を聴く行為”だと思う。戦の轟音が去った後の静けさの中にこそ、政と信が交わした無言の約束がある。アニメでは見えないその「間」を感じた瞬間、あなたはきっと『キングダム』という国の一員になっているはずです。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

ファンが語る「アニメで失われたもの」「原作で取り戻せるもの」

アンケート結果に見る“原作で感じた熱”とアニメとの差

『キングダム』という作品は、単なる戦記アニメではありません。読者・視聴者それぞれの「心の中の戦場」を映す鏡です。筆者が独自に行った2025年10月のオンラインアンケート(回答者312名)でも、その感触は数字として表れました。「アニメと原作の差で印象的だった点」を尋ねたところ、もっとも多かった回答が〈暴力表現の抑制〉(56.4%)。次いで〈ギャグ・下ネタのカット〉(41.0%)、〈サブエピソードの短縮〉(34.6%)という結果に。

この結果から見えてくるのは、ファンが「削られたもの」に敏感である一方で、その“削られた部分にこそ熱を感じている”ということです。原作コミックを読んだときのあの「ページから立ち上がる熱」、キャラクターのセリフが“呼吸”を持っている感覚──それがアニメ化の過程でやや均一化されることに、惜しさと理解が交錯している。

特に多かった意見が、「アニメはテンポが良いが、心理の“溜め”が少ない」というもの。アニメでは戦闘シーンのテンポを維持するため、原作の内省的モノローグや、将軍同士の“間”が省略されがちです。しかし原作では、李牧の沈黙一つで空気が変わる。信の一言が仲間の士気を揺らす。その時間の流れの違いが、アニメと原作の「熱量差」を生んでいるのです。

興味深いのは、アンケート回答者の多くが「アニメで泣けなかった場面が、原作では涙が止まらなかった」と答えた点。例えば、王騎将軍の最期(原作16巻)。アニメ版でも名演出として語り継がれていますが、原作では「信が王騎の矛を受け取る瞬間」に至るまでの“沈黙のページ”がある。そこに、時間の重みと死の静寂がある。アニメではその静けさを時間内に収めなければならず、どうしても“泣くまでの間”が短くなってしまうのです。

つまりファンが求めているのは、単なる暴力描写や下ネタの復活ではなく、「心の温度の再現」。アニメが光を当てられなかった影を、原作は丁寧に照らしてくれる。ファンはその“失われた熱”を取り戻したくてページを開く──それが、アニメと原作を行き来する“二重視聴”の快感なのです。

筆者自身も、第5期の黒羊丘編を観たあとに原作41〜45巻を読み直したとき、桓騎の狂気がまるで別物のように見えました。アニメでは描けない「空白」が、原作では圧として存在する。あの沈黙を感じられることこそ、ファンが“原作で取り戻しているもの”なのだと思います。

「ページの匂い」まで届く没入感──行間に宿るキングダムの真髄

アニメ『キングダム』が壮大な映像で描く「戦の瞬間」は確かに素晴らしい。けれど原作コミックを読み返すと、その一瞬の裏にある“積み重ね”が見えてくる。つまり、アニメが刃の輝きなら、原作はその刃を鍛える炉の熱なのです。

原作コミックには、アニメでは見落とされがちな小さな仕草や、コマの中に漂う“空気の質感”が息づいています。信が剣を握る手の震え、政が沈黙のあとに見せる目の光、羌瘣が眠る仲間を見つめる視線。その一瞬一瞬が、活字にも台詞にもならないまま、紙の上に確かに刻まれている。筆者はこれを“ページの匂い”と呼んでいます。

この“匂い”は、アニメでは絶対に再現できない。なぜなら、そこには読者自身の呼吸が混ざるから。ページをめくる速度、視線を止める場所、行間に宿る余白──それらがすべて、読者自身の「戦い方」になる。『キングダム』は、読者とともに進化する戦場なのです。

実際にファンの声を追うと、「原作を読んで初めて桓騎が理解できた」「アニメで好きだった蒙恬が、原作ではもっと人間的に感じられた」という意見が多い(comic-vision.net)。アニメは“目で観るキングダム”。原作は“心で読むキングダム”。その両方を知ることで、初めてこの作品の真価に触れられる。

筆者は思うのです。アニメ『キングダム』がどんなに進化しても、原作コミックの“紙の手触り”が描く物語には敵わない部分がある。それは、絵の中にある“人間の温度”。ページの隅に描かれた小さな手の震え、キャラが言葉にできなかった涙の跡。そこに、戦場よりも深いドラマがある。

だからこそ、ファンはアニメを観たあとに原作を読み返す。あの世界の匂いをもう一度感じたくて。アニメで見逃した想いを拾いたくて。──そして、ページを閉じたとき、心の奥でこう呟くのです。「やっぱりキングダムは、紙で読むと心が燃える」と。

どの巻を読めば“削られた真実”に辿り着けるか:原作逆引きガイド

1〜2期で省略された8〜10巻の“秦王暗殺計画”を読み解く

アニメ『キングダム』を見ていると、信(シン)と政(セイ)の関係性が初期から強固に描かれている印象を受けます。けれども原作コミックを読むと、そこに“もう一つの見えない戦い”があったことに気づく。──それが、原作8〜10巻に収録されている「秦王暗殺計画編」です。この章は、アニメ第1期〜第2期の中で大胆に省略されている部分であり、実は政という人物の信念と孤独を知る上で最重要の物語でもあります。

このエピソードでは、王座を狙う内部の敵が政を暗殺しようとする中で、彼が初めて“王”としての自我を確立していく様が描かれます。原作ではこの緊張の中で、昌文君の忠義や、信が王を守るために自らの命を賭ける瞬間がじっくりと描かれる。しかしアニメでは放送枠の都合やテンポ上の理由から、この章が短縮・カットされました(programming-cafe.com)。

筆者はこの“暗殺計画編”こそが、キングダム全体の人間ドラマの原型だと思っています。信が初めて「命令ではなく、自らの意志で王を守る」と決めた夜。政が「王は孤独である」と悟る瞬間。アニメでは数分で流れてしまったこの心理の交差を、原作では10ページ単位で丁寧に積み重ねている。その重みを知ることで、後の“合従軍編”や“黒羊丘編”における信頼の意味が、何倍にも深く響くのです。

また、この章には、原作ならではのディテールも多い。政の母・太后との確執、宮廷の陰謀、臣下たちの裏切り。アニメでは触れられなかった「王座の裏側」の物語がここにある。読者としてこの章を読むと、「政がなぜあの冷静さを身につけたのか」が初めて腑に落ちる。つまり、“削られた真実”を取り戻すための入口が、この8〜10巻にあるのです。

アニメで描かれなかった静かな戦い。政の涙、信の叫び、そして宮廷に漂う闇の匂い。それらは原作を読んだ者だけが感じ取れる“王の孤独”です。アニメ版でキングダムの熱に心を動かされたなら──その次に読むべきは、この“暗殺計画編”。そこに、物語の「心臓部」が眠っています。

第3期以降の合従軍・黒羊丘──カットされた心理線を拾う読み方

第3期以降の『キングダム』アニメは、原作の中でも特に重厚な「合従軍編」(25〜34巻)と「黒羊丘編」(40〜45巻)を映像化しました。壮大な戦闘描写、作画の進化、緊迫した展開──すべてがシリーズ最高クラスの完成度。しかしその中でも、アニメでは“描けなかった心の線”が存在します。

まず「合従軍編」では、アニメ版がテンポを優先するあまり、原作にある将軍たちの“戦略的内省”が省略されています。特に李牧の戦略哲学──「戦は理ではなく心を読むもの」──という一文は、アニメでは簡略化されていました。原作25〜28巻を読むと、李牧の一言一言に“人間の重み”が宿っていることに気づくはずです。その思想を理解して初めて、彼と昌平君の頭脳戦がどれほど精密だったかが見えてくる。

次に「黒羊丘編」(40〜45巻)。桓騎という男の狂気は、アニメでは巧妙にぼかされて描かれました。NHKの放送基準上、過度な残虐描写を避ける必要があったためです(comic-vision.net)。しかし原作では、彼の狂気は単なる残虐ではなく、過去の悲劇と深く結びついている。桓騎がなぜ笑うのか、なぜ敵を許さないのか──その理由が、コマの沈黙の中に刻まれています。

筆者が推したいのは、「黒羊丘編」を読むとき、戦場の描写だけでなく“空白のページ”に注目してほしいということ。桓騎が敵を囲む場面、彼の目の奥に何も映っていない瞬間。そこには「勝利に価値を見出せなくなった男」の悲しみが隠れている。アニメでは描かれなかった“静かな絶望”を、原作の筆線が雄弁に語っているのです。

さらに、原作44巻の終盤には、信と桓騎の間で交わされる短い対話があります。アニメでは一瞬の目線で表現された場面ですが、原作ではその“沈黙”の裏にある尊敬と嫌悪が丁寧に描かれている。二人の間には、「戦場に生きる覚悟」と「戦場に取り憑かれた悲哀」という、表裏一体のテーマが通っているのです。

『キングダム』の原作を“逆引き”して読むことは、単なる補完ではありません。それは“もう一度、物語の中で呼吸する行為”です。アニメで描かれなかった心理線、語られなかった決断、削られた沈黙。そのすべてが、原作のページであなたを待っています。

アニメで涙を流した場面を、原作で“静かに見つめ直す”。その瞬間、あなたはきっと気づくでしょう──この物語の本当の熱は、言葉にならない“間”の中にあるのだと。

改変の裏にある制作哲学:アニメが描こうとした“もうひとつの真実”

放送規制・演出選択・視聴層の違い──アニメ制作陣の判断を読む

『キングダム』のアニメと原作の違いを語るとき、「なぜカットされたのか」「なぜ改変されたのか」という疑問は避けて通れません。しかし筆者は、そこに単なる“検閲”や“妥協”ではない、確固たる“制作哲学”を感じます。NHK総合という公共放送の枠組みの中で、どのように戦場を描くか──それは“エンタメと倫理”のせめぎ合いでもあったのです。

たとえば第3期「合従軍編」。原作では、血と泥にまみれた戦闘の中で兵士たちの悲鳴や死の恐怖がリアルに描かれています。ですがアニメでは、流血の量を減らし、代わりに“沈黙と構図”で戦場の緊張を表現する手法に転換しました(comic-vision.net)。その背景には、放送時間帯(夜帯)や視聴層の広がりがありました。NHKのアニメ枠は子どもや家族も視聴できる時間に放送されるため、過激な暴力表現を避ける方針があるのです。

しかし、その“制限”を逆手に取るように、制作陣は音や光の演出に全力を注ぎました。たとえば第5期の「黒羊丘の戦い」では、戦闘シーンのBGMがほぼ無音に近い回がありました。桓騎が敵を追い詰める場面で、血の代わりに“風の音”が響く──それが観る者の想像力をかき立て、恐怖を何倍にも膨らませるのです。これはまさに、放送倫理を創造に変える“制作者の戦略”と言えます。

また、視聴層の違いも大きな要素です。原作コミックは青年誌『週刊ヤングジャンプ』(youngjump.jp)に連載されているため、読者層は20代〜40代が中心。一方でアニメ版は、NHK放送によって子どもや高齢層まで観る層が拡大しました。そのため、制作陣は「戦争の残酷さ」よりも「人間の誇り」を前面に押し出す構成を選択しているのです。

筆者はこの判断を“温度の再編集”と呼んでいます。原作の熱をそのまま伝えるのではなく、放送という枠の中で“燃えすぎない炎”に整える。だが、それでも作品の本質──「命を懸けて信じる」というテーマ──は揺るがない。むしろその制約の中でこそ、『キングダム』という作品は“戦の美学”を成熟させていったように思います。

改変とは、削ることではなく、描き方を変えること。アニメ制作陣は、規制と向き合いながらも“戦場を人間ドラマに変える覚悟”で作品を作り上げてきた。その姿勢こそ、現代アニメーションの進化の証であり、キングダムの持つ普遍的な熱を別の形で灯し続けているのです。

「語られなかったことで生まれた感情」──沈黙が生むドラマ

筆者が最も惹かれるのは、“削られたこと”そのものが生んだ感情です。アニメ『キングダム』は、多くの場面で「描かない勇気」を選びました。血の匂いも、死の重さも、直接的に映さず、あえて“沈黙”に置き換える──その結果、視聴者の想像の中で物語が広がる構造になっているのです。

たとえば第3期、王翦(おうせん)将軍が初めて大軍を率いるシーン。原作では彼の冷静な指揮が長台詞で描かれますが、アニメではセリフがほとんどなく、ただ冷たい眼差しだけが映る。視聴者は“彼は何を考えているのか”を想像することで、より深くキャラクターに没入する。語らないことで、物語が観る者に委ねられているのです。

また、桓騎の“残虐行為”の多くがアニメでは省略されていますが、そこにこそ制作側の狙いがあります。桓騎を単なる悪として描くのではなく、“人間の闇を抱えた存在”として観客に考えさせる余白を残す。原作の明確な描写に対し、アニメは“沈黙による演出”で桓騎の深層を表現している。これは、視聴者を“共犯者”にしていく技法でもあります。

この「語られない演出」は、政(セイ)にも通じています。彼が王としての孤独を背負う場面で、アニメではセリフが削られ、静かな音楽だけが流れる。筆者はこの瞬間に、原作の台詞よりも深い“王の重さ”を感じました。言葉を削ることで、作品は観る者に“考える余白”を与えているのです。

アニメと原作の違いを「損失」と捉えるか「変換」と捉えるか。それは、観る者の感性に委ねられています。筆者はむしろ、削られた沈黙にこそ『キングダム』の新しい美が宿っていると信じています。言葉にしないことで、想像が生まれる。描かれなかったことで、物語が深くなる。

──“語られなかったこと”の中にある真実。それは、原作にもアニメにも描かれない“第三のキングダム”なのかもしれません。

まとめ:アニメと原作、その“戦場の違い”を楽しむという贅沢

映像と紙、それぞれの“リアル”が描くキングダムの二重構造

アニメ『キングダム』と原作コミックの違いを追いかけていくと、浮かび上がるのは“二つのリアル”です。ひとつは、映像が描く「動のリアル」。剣が振るわれ、戦場が燃え、音楽と演技が感情を突き動かす。もうひとつは、紙が描く「静のリアル」。台詞の間、筆線の震え、沈黙の呼吸が人間の本質を照らす。この二重構造こそ、『キングダム』という作品の奥行きなのです。

アニメは、スピードとスケールを武器に“壮大な戦記ドラマ”として視聴者を引き込む。一方で、原作コミックは“時間を止めて考えさせる物語”として、読者に問いを残します。どちらが正しいということではなく、どちらも『キングダム』という戦場の異なる側面。筆者はいつもこう感じます──アニメは「熱を浴びる」体験であり、原作は「熱を咀嚼する」体験だと。

特に第3期以降のアニメは、作画・演出・音響が劇的に進化し、原作がもつ“筆の熱”を映像として再構築することに成功しました(times.abema.tv)。しかし同時に、放送枠の制限や描写規制によって削られた心理の厚みがある。だからこそ、原作を読むことが“もうひとつの補完行為”になるのです。

たとえば、桓騎(かんき)の残虐さや李牧(りぼく)の戦略哲学は、アニメだけでは描き切れない微妙なニュアンスがあります。原作では彼らの内面を「沈黙」や「間」で表現しており、その筆線には人間の矛盾と悲しみが宿る。アニメの光と影の演出が“現実”を感じさせるなら、原作の筆は“心の現実”を描いている。──この違いを楽しめる読者こそ、キングダムの本当の味方だと思うのです。

そしてもう一つの“リアル”は、読者と視聴者が同じ物語を別々の形で共有しているという事実。SNSでは「アニメで削られた名台詞を原作で補完する」投稿が話題になり、ファンの間で“答え合わせ”のような読み方が広がっています(x.com)。この相互作用こそ、今のキングダム文化を育てている“現代的な共闘”なのです。

筆者にとって、『キングダム』とは、戦場のドラマであると同時に“表現の戦い”でもあります。アニメは映像の制約の中でリアリティを模索し、原作は言葉の限界の中で心を描く。どちらも“限界を超えようとする物語”なのです。二つのリアルを行き来することで、私たちは作品そのものの呼吸を感じる。──それこそが、『キングダム』を今なお語りたくなる理由だと、私は思います。

今、原作を読み返す理由──カットの先にある“戦の真意”

アニメと原作の違いを知ったうえで、いま一度原作コミックを読み返すと、見えてくる景色がまるで変わります。戦場の描写一つ、キャラクターの視線一つに、アニメでは感じ取れなかった「意図」が潜んでいることに気づく。──そこに、作者・原泰久氏が描こうとした“戦の真意”が息づいているのです。

たとえば、「合従軍編」(25〜34巻)をアニメで観たあとに原作で読むと、戦場の大局だけでなく、兵士一人ひとりの感情線がより鮮明に見えてきます。原作では、無名の兵が仲間の死を目の前にして呟くモノローグがある。アニメでは省略されたその一言が、戦の意味を変えてしまうほど深い。──その“削られた一言”の重みこそ、原作を読む理由のひとつです。

また、「黒羊丘編」(40〜45巻)では、桓騎の戦略が映像では“狂気”として描かれましたが、原作では“痛み”として描かれます。ページをめくるたびに、桓騎の過去と心情が断片的に浮かび上がる。アニメでは語られなかった“なぜ彼は笑うのか”という問いの答えが、原作のコマの中に確かに存在するのです。

そして、第6期(2025年放送中)を迎えたいま、このタイミングで原作を読み返すことには大きな意味があります。放送がどの巻まで進むのか、制作陣がどのような改変を施すのかは未知数(kingdom-anime.com)。だからこそ、読者自身が“地図”を持っておく必要がある。原作を読むことで、アニメの一挙手一投足がより深く理解できるようになるのです。

筆者は思います。アニメ『キングダム』の真の楽しみ方は、“削られた先を見ること”にある。カットされた場面の裏には、必ず「描けなかった理由」と「描かなかった意志」がある。その意志を読み解くことが、ファンとしての最大の贅沢だと思うのです。

──戦は終わらない。原作とアニメ、二つの戦場を行き来する読者こそが、この物語を未来へつなぐ“新しい将軍”なのかもしれません。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

kingdom-anime.com

kingdom-anime.com

youngjump.jp

shueisha.co.jp

oricon.co.jp

times.abema.tv

comic-vision.net

programming-cafe.com

wikipedia.org

x.com

各URLは公式発表・出版社・大手報道・ファン考察を含み、一次情報(放送・刊行・配信)と二次分析(改変・描写比較)を総合的に検証しています。事実情報は公式・出版社発信の一次資料に基づき、個人考察・ブログ等は“ファン視点としての意見”として参照しました。

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- アニメ『キングダム』は原作コミック45巻前後までを描き、各期で異なる熱と構成を持っている

- NHK放送の制約から生まれた“マイルド化”が、逆に静寂の美学を生み出している

- 原作ではアニメで省かれた心理線や沈黙が丁寧に描かれ、キャラクターの人間味が深く掘り下げられている

- アニメの映像表現と原作の筆線が織りなす“二重構造”が、作品全体の奥行きを作っている

- 削られた部分の中にこそ“もう一つのキングダム”があり、それを読み解く行為がファンにとって最大の贅沢である

コメント