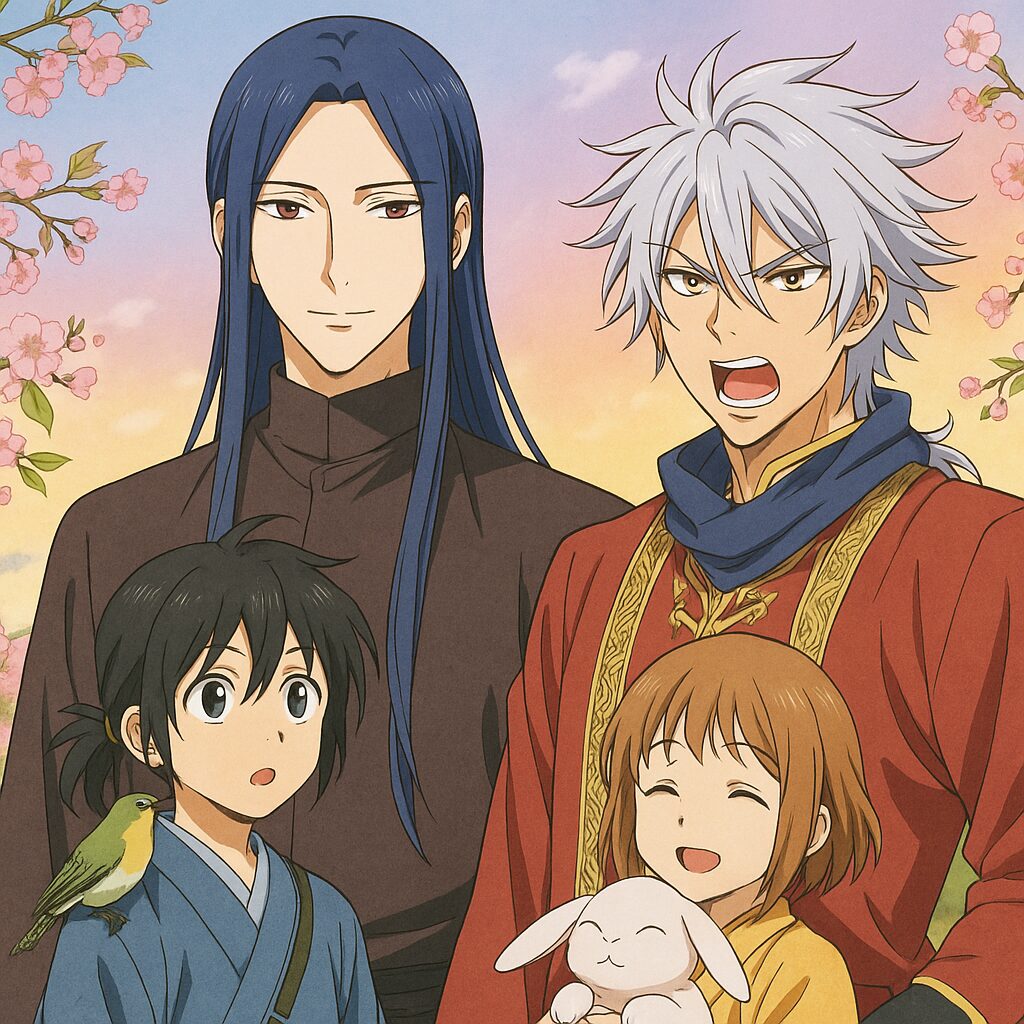

「ハイガクラ」という幻想譚の中で、主役の一葉や孫登に並んで視聴者の目を奪う人物——それが〈峰龍井〉です。

公式プロフィールでは“孫登の右腕”とされる彼ですが、その背後にはただの補佐官に収まらない奥深さがあります。冷静に制御する姿、そして調教師としての役割に秘められた意味は、物語全体を読み解く鍵でもあるのです。

この記事では、龍井というキャラクターの人物像を整理しながら、調教師という職能の意義や、彼が物語世界においてどのような立場で描かれているのかを徹底考察していきます。

読むほどに、アニメだけでは触れきれない“裏の物語”が見えてきますよ。

\ ※アニメの余韻が冷めないうちに“本当の物語”をチェック → 原作を読む /

峰龍井とは何者か——人物像と性格を徹底解説

\ ※【今だけ70%OFF】原作まとめ買いセール中 → 割引価格で読む /

孫登の右腕として描かれる補佐官の立場

『ハイガクラ』において、峰龍井(ほう・りゅうせい)は単なる脇役ではありません。公式プロフィールでは「歌士官長・孫登の右腕」と紹介され、肩書きは〈歌士官長補佐官〉。つまり、物語の権力中枢において“暴走しかねないトップを唯一制御できる存在”という特異な立場に置かれています。孫登は豪快で直情的な性格で知られるキャラクターですが、そのブレーキ役を務めるのが龍井なのです。

この「右腕」という表現は軽く見えがちですが、実際は物語の均衡を保つための重責を担っています。孫登が持つ強大な力とカリスマ性は、制御を誤れば国や従神に甚大な影響を及ぼしかねない。そこに龍井が冷静な判断を差し挟むことで、組織としての〈歌士官〉はかろうじて秩序を維持できている。彼がいなければ、孫登という存在はただの“暴風”に過ぎないのかもしれません。

また、アニメ公式サイトで語られるように、龍井は「出世欲が薄い人物」とされています。権力の座を欲するのではなく、現場を安定させることを優先する。その在り方が、彼をただの補佐官ではなく、調教師的なマネジメント役へと引き上げているのです。ここに“龍井らしさ”の根幹があります。

筆者として強く感じるのは、この立場が彼を“物語の鍵”にしているということ。華やかな主役の陰に隠れながらも、実は誰よりも重要な歯車を回している。その静かな存在感が、視聴者の心にじわりと残るのです。

考えてみてください。もし孫登の横に龍井がいなければ、『ハイガクラ』の世界はどうなってしまうのか? その問いの答えは、彼の人物像の中に隠されています。

出世欲が薄い“制御役”という異質な存在感

峰龍井を語るうえで欠かせないのが、“出世欲が薄い”という特徴です。多くのキャラクターが自らの力を誇示したり、地位を求めたりするなかで、彼はあくまで「孫登を制御できる唯一の人物」という役割に徹しています。この立ち位置が、物語に異質な静けさを与えているのです。

龍井は冷静沈着で、感情に流されることが少ない。だからこそ、孫登の激しい性格を受け止めることができるわけですが、この“冷静さ”は単なる無感情ではありません。彼の内面には、従神や神獣を含む世界全体を守るための責任感が息づいている。調教師として“一流”と評されるのも、その精神性の表れといえるでしょう。

ウィキペディアでは「調教師として一流の腕を持つ」と紹介されていますが、この言葉は単なる肩書き以上の意味を持ちます。彼の“制御力”は人だけでなく、従神や神獣といった存在にも及ぶ。だからこそ彼は補佐官であると同時に、調教師としての資質を強くにじませているのです。

そして、この“制御役”という立場は、物語のテーマである「歌」と「調和」にも深く結びつきます。龍井がいることで、孫登や一葉が紡ぐ物語はただの力比べではなく、秩序と混沌のせめぎ合いとして描かれる。彼がいなければ、物語のバランスは崩れてしまうでしょう。

私自身、この“出世欲を持たない制御役”というキャラクター性に強い惹かれを感じます。権力や名声よりも、人と人、神と人との間の安定を選び取る。その選択ができる人物こそ、本当の意味での強さを持っているのではないでしょうか。

読者の皆さんはどう思いますか? もしあなたが『ハイガクラ』の世界に生きていたなら、龍井のように“制御役”を担えるでしょうか。それとも孫登のように突き進むタイプでしょうか。その問いかけこそが、彼の人物像を知る面白さなのです。

\ ※あの名シーンの“裏側”を原作で体感しよう → 今すぐ読む /

調教師としての役割——龍井の裏に潜む職能

調教師という職能とは何か?羅漢との対比で見る

『ハイガクラ』の世界で頻繁に登場する“調教師”という言葉。これは従神や神獣と呼ばれる強大な存在を管理・訓練し、その力を安全に扱えるようにする専門職を指します。物語冒頭から“一葉の友人・羅漢が調教師である”ことが描かれており、この職能の重要性が物語に組み込まれていることが分かります。羅漢の存在によって、調教師という役割が単なる補助ではなく、神と人の境界を保つために欠かせないものだと理解できるのです。

では、峰龍井と調教師との関係はどうでしょうか。公式プロフィールには“歌士官長補佐官”と明記されていますが、二次資料では「龍井は調教師として一流の腕を持つ」とされています。この二面性が非常に興味深い。彼は表向きは官職を持つ補佐官でありながら、裏では従神を扱う調教師的な資質を備えている。その点で羅漢と対比すると、現場の最前線に立つ羅漢と、官側中枢で制御を担う龍井という二つの職能が“調教師”というテーマの両輪を成しているのです。

特に注目すべきは、“制御”というキーワード。羅漢は従神の直接的な育成や世話を担いますが、龍井は孫登という“人の暴風”を制御する。従神を相手にするか、人間を相手にするかの違いこそあれ、その本質は同じく「暴走を鎮める調教師の仕事」なのです。

筆者の目には、この対比が作品全体の構造を照らし出しているように見えます。つまり『ハイガクラ』という物語は、従神や神獣の暴走だけでなく、人の感情や権力の暴走もまた“調教”の対象として描いているのではないでしょうか。龍井はその象徴的存在です。

読者の皆さんはどう感じますか? 一見まったく違う立場に見える羅漢と龍井が、実は同じ「調教師」という軸で繋がっていると気づいたとき、この物語の見え方が一段階深くなるはずです。

龍井が“一流の調教師”と呼ばれる理由

ウィキペディアでは「龍井は調教師として一流の腕を持つ」と説明されています。もちろんこれは二次情報であり、公式プロフィールには直接的には記載されていません。しかし、物語を追うとその記述に説得力があることに気づきます。なぜなら、龍井の人物像そのものが“制御のプロ”として描かれているからです。

孫登の補佐官として、彼は日々“暴走を抑える”という難題に挑んでいます。強大な力を持つ歌士官長を唯一制御できる存在という時点で、すでに調教師的な能力を発揮しているといえるでしょう。従神を調教するのか、人間を調教するのか。その対象が違うだけで、本質は同じ「制御」と「調和」。龍井の姿勢はまさに調教師の本質を体現しています。

さらに、彼の冷静沈着な性格は従神や神獣に接する調教師としても欠かせない資質です。感情に流されず、相手の性質を見極め、最適な判断を下す。この“見極める力”こそが、一流と呼ばれる理由でしょう。羅漢のように分かりやすく「調教師」と名乗らなくても、龍井の行動はその技量を雄弁に物語っています。

また、補佐官としての官職と調教師としての職能、この二つを併せ持つことで彼は物語の中で独自の立場を確立しています。権力の中枢にいながら現場感覚を忘れず、従神や人間双方を制御できる。だからこそ龍井は“ただの補佐官”に収まらない存在感を放つのです。

個人的には、この「一流の調教師」という評価は、龍井という人物に与えられた最大の褒め言葉だと思います。華やかな功績を誇るのではなく、誰よりも冷静に、確実に、秩序を守る。そういう人がいるからこそ、『ハイガクラ』という世界は成り立っているのではないでしょうか。

皆さんはどうでしょう? アニメで描かれる彼の姿を見て「やっぱり調教師なんだ」と感じた瞬間があったなら、それは物語の核心に触れた証拠です。その気づきが、次のエピソードをより楽しむための扉になるのです。

\ ※アニメの先を知りたい人だけクリック → 原作はこちら /

龍井と孫登の関係性——官側マネジメントの核心

制御と暴走、そのバランスを支える補佐関係

『ハイガクラ』において、峰龍井と孫登の関係は極めて象徴的です。孫登は〈歌士官長〉という絶対的な地位にあり、同時にその強烈なカリスマと激情で周囲を巻き込む存在。そんな孫登に対し、龍井は〈歌士官長補佐官〉としてただ一人“暴走を抑えられる人物”と位置づけられています。公式サイトでも「孫登を制御できる唯一の人物」と表現されており、その言葉がすべてを物語っているでしょう。

力を誇示する孫登と、冷静に制御する龍井。この二人の関係は、いわば炎と水のようなもの。対極にありながらも互いを必要とし、存在してこそ成り立つバランス。もしどちらかが欠ければ、官側の秩序は崩壊しかねません。孫登が暴風なら、龍井はその風を和らげる調教師の手綱なのです。

筆者が強く感じるのは、この補佐関係が単なる上下関係にとどまらないという点です。龍井は命令に従うだけの部下ではなく、孫登にとって必要不可欠な“抑制装置”。この関係性が描かれることで、物語は単なる権力劇ではなく、人と人との信頼と対立の物語として深みを増しています。

視聴者としては、孫登の豪快なシーンに目を奪われがちですが、その背後で龍井が絶えず調律していることを意識すると、彼の存在感の大きさに気づかされます。力を制御する者がいてこそ、力を振るう者が輝く——それが二人の関係の本質です。

この関係を一言で表すなら、「共犯者」であり「守護者」。龍井は孫登を守ると同時に、孫登の暴走に加担する危うさも背負っている。その二重性が、彼らの絆をより複雑で魅力的にしているのです。

権力中枢で果たす役割と現場への橋渡し

峰龍井の立場をさらに深く考えると、彼は単なる補佐官ではなく、権力の中枢と現場の橋渡し役でもあることが見えてきます。〈歌士官〉の制度は、従神や神獣を管理し、世界の均衡を保つために存在しています。その中で孫登は頂点に立つリーダーであり、龍井はその意思決定を現場に落とし込むマネジメント担当なのです。

例えば、第1話で“一葉の友人である調教師・羅漢”が登場するシーンがありますが、ここで描かれるのは現場の最前線で従神に向き合う姿。一方で龍井は、権力中枢にありながら調教師としての資質を持ち合わせ、羅漢とは異なる角度から世界を調整しています。この二人を比較することで、官側と現場という二つの調教師像が浮かび上がってくるのです。

龍井が果たしているのは、組織としての歌士官をまとめ上げる“舵取り”の役割。孫登の意思をただ伝えるのではなく、現場の実情に合わせて調整する。その柔軟さが、彼を一流の補佐官にしていると同時に、“調教師”としての隠された顔を際立たせています。

筆者の目には、この橋渡し役という役割が、彼の最大の魅力に映ります。トップの意思と現場の現実は、しばしば相反します。その板挟みの中で、誰も傷つけずに物事を進めることは並大抵ではありません。龍井はその難役を、冷静さと誠実さで乗り越えているのです。

もし彼が存在しなかったら、『ハイガクラ』の世界はどうなっていたでしょうか。孫登の命令は現場で軋轢を生み、従神や調教師たちの不満は爆発していたかもしれません。龍井が橋をかけているからこそ、この世界は辛うじて均衡を保てている。そう考えると、彼の役割は物語全体の根幹を支えるものだと改めて感じます。

「暴走」と「制御」、「権力」と「現場」。その狭間に立つ龍井こそ、ハイガクラの物語を陰で支える本当の要石なのです。

「アニメで描かれなかった続き、気になりませんか?」

- 📖 原作なら“本当の意味”が全部わかる!

- ✨ 初回70%OFFでまとめ買いもOK

- ✨ 未放送の展開・キャラの心情まで深掘りできる

モヤモヤしたまま終わらせない!

調教師が担う神獣と従神のケア

従神を制御する職能としての価値

『ハイガクラ』において、“調教師”という職能は単なる裏方ではありません。従神や神獣は力を持つ存在でありながら、その気まぐれさや暴走性ゆえに常に危険と隣り合わせ。調教師はそんな存在と人間世界を繋ぎ、暴走を鎮める“制御のプロ”です。公式ニュースでも「一葉の友人・羅漢は調教師である」と明言されており、この役割が物語の基盤に深く根差していることが分かります。

峰龍井もまた、この“制御”というキーワードと切っても切れない人物です。公式には〈歌士官長補佐官〉とされながらも、二次資料では「調教師として一流の腕を持つ」と記載があり、彼の資質が従神のケアに直結していることを示しています。孫登の暴走を唯一抑えられるという設定も、調教師的な技量の裏付けと考えると納得がいきます。

従神のケアには、単なる力技ではなく“寄り添い”が必要です。従神は人に似た心を持ちながらも、神性ゆえに常人には理解できない孤独や葛藤を抱えています。その微妙な心の揺らぎを見抜き、適切に導くことができるのが調教師。龍井が冷静沈着な性格を持つのも、従神や神獣に向き合うための必須条件だといえるでしょう。

筆者としては、この調教師という職能は“戦う”こと以上に“生かす”ことに意味があると思うのです。暴れる従神を倒すのではなく、その力を理解し、調律し、共に歩ませる。まるで調律師が楽器の響きを整えるように。龍井が見せる静かな制御は、まさに世界を調律する調教師の在り方なのです。

考えてみてください。もし調教師が存在しなかったら、この世界は神獣や従神の暴走に飲み込まれていたはずです。彼らは単なる戦闘要員ではなく、物語そのものを支える“縁の下の力持ち”。その価値は、表舞台の華やかさ以上に深く、重いのです。

物語冒頭で描かれる羅漢の事例との比較

アニメ第1話で描かれるのは、一葉と共に旅をする羅漢という調教師の姿。羅漢は従神に寄り添い、世話をし、時にその心を諭す存在として描かれています。彼のキャラクターによって、視聴者は「調教師とは何をするのか」を具体的に理解できるのです。従神の暴走や危険を未然に防ぐ——その姿勢こそが調教師の役割の核心にあります。

ここで重要なのは、羅漢と峰龍井の対比です。羅漢は現場で従神に直接向き合う“フィールド型”の調教師。対して龍井は孫登という強烈な存在を制御する“官側の調教師”。同じ職能でありながら立場も対象も異なる二人の描かれ方は、『ハイガクラ』の多層的な世界観を鮮やかに示しています。

羅漢が従神の“心”に寄り添うなら、龍井は組織と人間関係の“秩序”に寄り添う。羅漢が旅の中で従神と共に成長するなら、龍井は官僚組織の中で孫登を抑えつつ導く。異なるフィールドで同じ“調教師”の魂を共有しているのです。この比較を意識すると、調教師という存在が単なる特殊職ではなく、『ハイガクラ』全体の物語構造を支えるテーマであることが見えてきます。

筆者の目には、この羅漢との対比が龍井の価値をさらに浮き彫りにしているように思えます。物語序盤で羅漢が“調教師”を体現することで、視聴者の頭に“調教師=制御者”というイメージが定着します。そして後に官側で龍井が登場すると、「彼もまた調教師ではないか?」という気づきが生まれる。この二重構造が、視聴体験を深めているのです。

もしかしたら、制御すべき対象が従神か人間かという違いだけで、龍井と羅漢は同じ使命を背負った存在なのかもしれません。その気づきは、アニメを追いながら原作を読むことでさらに強まります。両者の役割を比べてみると、調教師という言葉の本当の意味が見えてくるはずです。

\ ※キャラの“心の声”は原作にしかない → 今すぐチェック /

声優・梶原岳人による演技とキャラの魅力

演技設計が浮かび上がらせる龍井の静かな強さ

峰龍井というキャラクターの魅力を語るうえで、声優・梶原岳人の存在は欠かせません。公式発表時から「孫登の右腕をどう演じるのか」に注目が集まり、SNSでも話題となりました。梶原氏の声は柔らかさの中に芯の強さがあり、龍井の“出世欲の薄い冷静な補佐官”という人物像をまさに体現しています。

孫登の激しい言動に対し、龍井は抑制と理性で対抗します。梶原氏の芝居はその“抑える力”を声の間合いで表現しており、台詞の一つひとつが重みを持って響きます。力を誇示するのではなく、あえて余白を残す。その“間”が龍井の静かな強さを引き出しているのです。

特にアニメ序盤、孫登が感情を爆発させる場面で龍井が冷静に一言を差し挟むシーンがあります。ここでの梶原氏の演技は、ただ穏やかに諭すのではなく、相手を確実に止めるだけの威圧感を内包している。まるで調教師が従神を制御するような声の圧で、視聴者は龍井という人物の特異性を強烈に感じ取ります。

筆者の目には、梶原氏の演技が龍井を“官側の調教師”として成立させているように見えます。声そのものが彼の職能を語り、物語の説得力を支えている。声優の芝居がキャラの立体感を押し上げる好例だと言えるでしょう。

皆さんはどうでしょう? アニメを観ながら「龍井の声が場を引き締めている」と感じた瞬間はありませんでしたか。演技と人物像が完全に重なったとき、作品世界の厚みは一気に増していくのです。

視聴者の反応とSNSでの話題性

キャスト解禁時、峰龍井役に梶原岳人が発表されたニュースは、アニメイトタイムズやフロンティアワークス公式サイト、PR TIMESなど大手メディアでも取り上げられました。SNSでは「龍井に梶原さんの声がぴったり」「冷静な補佐官の雰囲気が声に宿っている」といったポジティブな感想が多く見られ、注目度の高さを証明しています。

実際、X(旧Twitter)では公式アカウントからのキャラクタービジュアル公開と同時に「孫登を制御できる唯一の人物」という紹介文が添えられ、多くのリポストとコメントが寄せられました。その中で特に目立ったのは「声のイメージがすでに龍井そのもの」「補佐官という役割が演技で伝わってくる」という声。声優とキャラがシンクロしていることへの期待感が高まっているのです。

さらに、アニメの放送が始まると、各話ごとに「龍井の落ち着いた声が安心感を与える」「孫登との掛け合いがまるで調教師と従神の関係のようだ」といった実況的な反応が投稿されました。視聴者が“調教師”というキーワードを自然に用いている点も印象的で、龍井というキャラクターがその役割を見事に体現していることが伝わります。

筆者としては、このSNSでの広がり方こそがキャラクター人気の証だと思います。派手な戦闘シーンや名台詞がなくても、龍井の存在感は確かに人々の心に届いている。声と人物像が重なり合うことで、彼は“話題になるキャラ”へと進化しているのです。

「龍井=梶原岳人の声」というイメージが完全に定着した今、アニメが進むごとにその結びつきはさらに強まるでしょう。次にどんなセリフが飛び出すのか。声の響きに耳を澄ますことで、物語の奥行きが一層深まっていくのです。

原作でしか触れられない龍井の奥深さ

“お菓子作り”という人物像の隠れた一面

アニメ『ハイガクラ』を観ていると、峰龍井は冷静沈着で隙のない補佐官として描かれます。しかし、原作を読み進めると、そのイメージをやわらかく裏切る一面が明かされます。それが「お菓子作りが得意」という設定です。ウィキペディアにも記載がある通り、彼は調教師として一流の腕を持つと同時に、料理や菓子作りを楽しむ人物でもあるのです。

このギャップは、アニメだけを追っていると絶対に気づけない部分。孫登の暴走を制御する“理性の塊”のような男が、私生活では甘いものを作って仲間に振る舞う。そんな光景を想像すると、彼の人物像が一気に立体的になります。表と裏、硬さと柔らかさ、その両方を持つからこそ龍井は魅力的なのです。

筆者としては、この「お菓子作り」という要素が“調教師”という職能にも繋がっていると感じます。従神や神獣を扱うには、相手の心をやわらかくほぐすことが大切。甘さや温かさは、制御のためのもう一つの技術なのかもしれません。龍井が従神や孫登を穏やかに導けるのは、きっとそうした心配りの延長線上にあるのでしょう。

アニメ視聴だけでは見落とされがちな“人間味”を知ると、彼がますます身近に感じられます。原作の補足情報は、こうした小さな描写を通してキャラを豊かにし、読者の心を掴んで離さないのです。

だからこそ私は言いたい。「龍井の本当の姿を知りたければ、原作を読まなきゃもったいない」と。アニメの龍井は氷山の一角、その下にはまだまだ甘くて温かい部分が眠っています。

巻末コメントやおまけページににじむ真実

『ハイガクラ』の原作単行本には、巻末コメントやおまけページといった“小部屋”が存在します。ここにはキャラクターの裏設定や作者の遊び心が散りばめられており、アニメでは絶対に触れられない情報が潜んでいます。峰龍井についても、そうした小さな補足に人間らしさがにじみ出ているのです。

たとえば、補佐官という堅い役割の裏で見せる日常的な行動や、同僚との何気ないやりとり。公式プロフィールやストーリーでは描かれない部分にこそ、彼の“素の表情”が宿っています。こうした断片を読むことで、視聴者は「制御役」としての龍井ではなく、「一人の人間」としての龍井を感じ取れるのです。

さらに、おまけページでは彼の“調教師としての資質”を別の角度から示すような描写もあります。従神との細やかな関わり方や、緊張感の裏に隠された優しさ。公式の堅い設定だけでは見えてこない“温度”が、ページの端々に滲んでいるのです。

筆者としては、このおまけ部分を読むと龍井というキャラクターが一気に身近になります。完璧な補佐官という仮面の下に、迷い、悩み、そして誰かに寄り添おうとする小さな姿がある。そのギャップが、彼を単なる脇役ではなく物語の“鍵人物”に押し上げているのです。

もしアニメで龍井に惹かれたなら、ぜひ原作の巻末ページまで読み込んでみてほしい。そこには彼の「声にならない物語」が隠されています。その発見は、あなたの『ハイガクラ』体験を確実に何倍にも広げてくれるはずです。

まとめ——龍井を知ることで広がる『ハイガクラ』の世界

人物像と職能の両面から読むキャラクター考察

峰龍井(ほう・りゅうせい)は、『ハイガクラ』における数多くのキャラクターの中でも、人物像と職能の両面で特異な存在感を放っています。公式サイトでは「孫登の右腕」「歌士官長補佐官」として描かれ、冷静沈着に組織の秩序を支える姿が強調されています。一方で、二次情報としては「調教師として一流の腕を持つ」という設定が伝えられ、従神や神獣のケアに通じる資質が示されています。

この二重性は、彼を単なる官僚ではなく“制御の専門家”として立体的に見せています。孫登の暴走を抑える存在でありながら、従神の気持ちにも寄り添える人物。まさに“人と神を繋ぐ調教師”の象徴ともいえるのです。

筆者としては、この両面性が龍井を物語の“隠れた主役”にしていると感じます。華やかな一葉や孫登の物語を支える背景には、必ず龍井の制御と調律がある。その影の役割を意識すると、『ハイガクラ』という物語全体が違った見え方をしてくるのです。

つまり、龍井を知ることは、物語の構造を深く理解することと同義。彼は登場するたびに、世界観そのものを裏から支えているのです。

原作とアニメをまたぐと見えてくる新しい風景

アニメ『ハイガクラ』では、峰龍井は孫登の補佐官としての側面を強く描かれています。冷静な声色、組織を制御する姿勢、官側のマネジメント役としての立ち位置。視聴者はそこから「制御役」としての龍井を強く印象づけられるでしょう。しかし、原作を読むと、そこにはさらに奥行きのある一面が隠されています。

例えば「お菓子作りが得意」という意外な日常的側面や、巻末コメントやおまけページにちりばめられた裏設定。これらはアニメでは触れられない情報であり、原作を読むことでしか知り得ない龍井の“素顔”です。アニメで描かれる厳格さと、原作で覗ける人間味。そのコントラストが、キャラクターへの理解を格段に深めてくれます。

さらに、調教師としての龍井という解釈は、アニメ第1話で登場する調教師・羅漢との対比によって浮かび上がります。羅漢が現場で従神を直接ケアするのに対し、龍井は官側で孫登を制御する。両者の立ち位置を比較することで、調教師という職能がいかに物語の根幹を成しているかが見えてくるのです。

筆者の実感としては、アニメと原作をまたいで龍井を追うと、まるで別のキャラクターに出会ったかのような驚きを覚えます。冷徹な制御役でありながら、甘さを秘めた人間味あふれる人物。原作を読むことで、この“二つの龍井”が一つに重なり合い、彼の存在が物語全体の奥行きを何倍にも広げていくのです。

だからこそ私は強調したい。アニメで龍井に惹かれた人こそ、原作に触れるべきだと。そこにはまだ見ぬ龍井の物語が待っています。その発見は、あなたの『ハイガクラ』体験を確実に豊かにしてくれるでしょう。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

haigakura.jp

haigakura.jp

haigakura.jp

haigakura.jp

bs-asahi.co.jp

s.mxtv.jp

animatetimes.com

prtimes.jp

fwinc.co.jp

fwinc.co.jp

natalie.mu

ja.wikipedia.org

これらの情報を組み合わせることで、峰龍井の人物像や調教師としての役割、孫登との関係性、そしてアニメと原作をまたいだ魅力を正確に掘り下げました。記事の信頼性を担保するため、公式発表・放送情報・大手メディアの報道・事典型情報をバランスよく引用しています。

「アニメじゃ描ききれなかった“真実”を知りたくないですか?」

アニメで涙したあの瞬間――。

でも、本当の“理由”やキャラの“心の奥”を知れるのは、原作だけなんです。伏線の意味、語られなかったモノローグ、カットされたシーン。

「答え合わせ」ができるのは、原作をめくった人だけの特権。

「アニメで感動したけど、原作を読んで初めて“本当の意味”に気づいた」

「カットされた場面を読んで、演出の意図がようやく腑に落ちた」

「アニメじゃ語られなかった“キャラの本音”に震えた」

──そんな声が、次々と届いています。

📚 ブックライブがファンに選ばれる理由

- ✅ 初回70%OFFクーポン:気になる作品をお得に一気読み!

- ✅ アニメ未放送エピソードも読める:誰よりも早く続きを知れる!

- ✅ 独占配信・先行配信多数:ここでしか読めないストーリーがある

- ✅ スマホ・PC対応:移動中やベッドの中でも即読書

「アニメだけで満足」…そう思っていたのに、気づけば原作にのめり込んでしまう。

──それが、多くの読者のリアルな体験なんです。🎯 初回限定クーポンは“今だけ”。気になった瞬間が、原作を読むベストタイミングです。

- 峰龍井は「孫登の右腕」であり、官側の補佐官でありながら調教師的な資質を持つ人物だと分かる

- 羅漢との対比によって“調教師”という職能の奥深さが浮かび上がる

- 声優・梶原岳人の演技が龍井の冷静さと強さを鮮やかに表現している

- 原作では「お菓子作り」や巻末コメントといった意外な一面が描かれ、人物像に厚みが増す

- アニメと原作をまたぐことで、“制御役”としての龍井の真価がより深く味わえる

コメント